La mostra di Domon Ken a Roma / Lo sguardo e il tempo

La mostra di Domon Ken a Roma – Lo sguardo e il tempo

È in corso fino al 18 settembre a Roma, presso il Museo dell’Ara Pacis, una mostra di opere del fotografo giapponese Domon Ken (1909 - 1990).

Autoritratto, 1958.

Autoritratto, 1958.

Per interpretare una fotografia, ci sarebbero innumerevoli modi di lettura, ma una cosa è certa: un’immagine fotografica è sempre il contenitore di un istante storico, nel senso che non possiamo mai negare che la cosa è stata là, come scriveva Roland Barthes ne La camera chiara. Quindi, possiamo considerare l’immagine fotografica in qualche modo come un campo storico disteso tra due sguardi, lo spazio che si apre con lo sguardo della macchina fotografica e che si chiude con lo sguardo dello spettatore. C’è chi analizza il primo cercando di capire cosa il fotografo avesse cercato di fissare con la luce (Wenders dice che il fotografo è colui che disegna con la luce), o meglio, quali fattori consapevoli e inconsapevoli, quindi a volte aldilà dell’intenzione dell’autore, di quel particolare tempo storico abbiano determinato quell’immagine. E c’è chi s’interessa al secondo per capire quali emozioni e riflessioni una fotografia possa provocare in noi oggi. Uno riguarda il meccanismo dello sguardo che agisce nell’istante storico dello scatto, l’altro l’esperienza dello spettatore, a volte molto personale, molto intima, come nel caso della foto della madre di cui parla Barthes nel già citato libro. E i due sguardi potrebbero benissimo non coincidere, essere distanti uno dall’altro, oppure al contrario incontrarsi intensamente. Nel caso delle foto di Domon, a me sembra che il nostro sguardo (soprattutto di noi giapponesi) sia vivamente invitato a dialogare con lo sguardo del fotografo.

Realismo - lo sguardo ravvicinato

Il motto artistico di Domon era “realismo”. Ma cosa significa per un fotografo “realismo”, visto che la fotografia è di per sé una rappresentazione realistica? Quello di Domon indicava un atteggiamento, un fortissimo senso di missione, il volersi identificare tramite lo sguardo con l’istante e lo spazio, cioè il momento storico occupato dai suoi soggetti. In altre parole, Domon con la fotografia cercava di graffiare la Storia, lasciarvi una traccia indelebile. Questo è il significato del suo gesto. Quando lui parla di “rapporto diretto”, significa che vuole avere un massimo ravvicinamento empatico, senza alcun filtro di mezzo, con i suoi soggetti. Lui e i suoi soggetti, nient’altro, per catturare il respiro di chi gli sta di fronte. Per lui lo sguardo fotografico doveva essere fortemente umano. È l’uomo che guarda, diceva, non la macchina. Questo concetto dello sguardo umanistico sembra quasi ingenuo, ma per lui era un credo. Diceva: “lo scatto nasce dall’uomo, dal pensiero”. Nel suo modo di fotografare, la macchina fotografica, lo strumento meccanico, doveva quasi sparire, rendersi trasparente, togliersi di mezzo. Così si azzera la distanza. Ed è proprio l’immediatezza del suo sguardo che ci inchioda. Ci inchioda di fronte ai gruppi di bambini cenciosi, ma pieni di vitalità. Ci inchioda di fronte ai mestieri che non esistono più. Ci inchioda di fronte alle ferite ancora fresche di dolore dei sopravvissuti di Hiroshima. E ci inchioda anche all’interno del meccanismo propagandistico dello sguardo del potere. Inchioda sempre, il respiro della Storia.

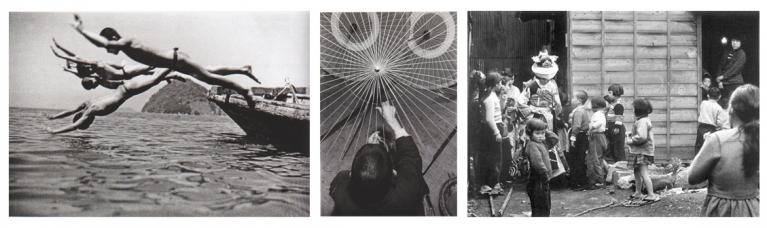

Tuffi, Izu, 1936 - Ombrellaio, 1938 - Sposa, dalla serie I bambini di Kôtô, 1956.

Tuffi, Izu, 1936 - Ombrellaio, 1938 - Sposa, dalla serie I bambini di Kôtô, 1956.

Bagno presso il fiume davanti allo Hiroshima Dome, dalla serie Hiroshima, 1957 - Il piccolo Kintoki, Cicatricipostintervento di chirurgia plastica per le lesione da bomba atomica, dalla serie Hiroshima, 1957.

Bagno presso il fiume davanti allo Hiroshima Dome, dalla serie Hiroshima, 1957 - Il piccolo Kintoki, Cicatricipostintervento di chirurgia plastica per le lesione da bomba atomica, dalla serie Hiroshima, 1957.

Infanzia giapponese

Bambini che fanno roteare gli ombrelli, 1937.

Per me il gruppo di immagini più belle che ci regala Domon con il suo sguardo ravvicinato è senz’altro quello delle fotografie di bambini. Domon inizia a fotografare sistematicamente i bambini dal 1953. Sono bambini nati nel primo baby boom giapponese del dopoguerra, gli stessi che poi negli anni Settanta sosterranno lo sviluppo economico del paese. Domon li fotografa mentre stanno crescendo insieme al Giappone risorto dalle ceneri della guerra.

Tra il 1953 e 1954, ha fotografato numerosissimi bambini che giocavano per le strade di un distretto di Tokyo (Koto). Erano ancora piuttosto poveri, come dimostrano i loro abiti spesso sporchi e strappati, ma molto più liberi e pieni di speranza e di sogni dei bambini di oggi. Esattamente com’era la loro epoca che sognava il progresso. Senza capire cosa significasse la parola progresso, i bambini lo sognavano. Lontano dagli occhi degli adulti, giocavano da soli tra di loro. Giocavano con il loro corpo vivace e danzante, a giochi oggi quasi dimenticati, dove contava soprattutto l’abilità fisica: saltano la corda, fanno il sumo, lanciano le trottole, si combattono con i bastoni imitando i samurai, si accovacciano per terra per disegnare con il gesso lunghi treni sulla strada. Occupano spazi pubblici. Le strade (non ancora asfaltate) appartengono a loro.

Questi comportamenti ormai del tutto dimenticati dei bambini di una volta me li ricordo bene. Anche la mia infanzia non era così diversa. C’erano le stesse ore libere, gli stessi giochi e gli stessi spazi vitali. In quell’ambiente, i corpi inconsapevoli dei bambini di Koto erano impregnati dell’energia della Storia che scorreva in quegli anni in Giappone. Ne riconosco gli echi. I bambini non possono scegliere né comprendere l’abito della Storia che avvolge il loro corpo e il loro sentimento, ma lo vivono sempre come se fosse la cosa più naturale del mondo. Sono capaci di sognare in qualsiasi abito, in qualsiasi ambiente. E attraverso il loro sogno viene a galla anche l’inconscio della città, il suo mito. Grazie a Domon mi sembra di capire meglio perché Walter Benjamin abbia scelto il corpo e i sensi di lui bambino per raccontare la città di Berlino (Infanzia berlinese). Per Domon, come per Benjamin, i corpi e i sensi infantili erano radar sensibilissimi per catturare il mito dell’epoca.

Gioco del beigoma, dalla serie I bambini di Kôtô, 1953-54 - Gioco della battaglia nelle veste di Kondo Isami e Kurama Tengu, dalla serie I bambini di Kôtô, 1953-54 - Disegni in terra, dalla serie I bambini di Kôtô, 1953-54.

Gioco del beigoma, dalla serie I bambini di Kôtô, 1953-54 - Gioco della battaglia nelle veste di Kondo Isami e Kurama Tengu, dalla serie I bambini di Kôtô, 1953-54 - Disegni in terra, dalla serie I bambini di Kôtô, 1953-54.

Domon ha poi fotografato nel 1959 i bambini di Chikuhô, una regione un tempo importantissima per la sua industria mineraria del carbone che però ha subìto un forte declino alla fine degli anni Cinquanta, quando il carbone viene sostituito dal petrolio. Qui i bambini dei villaggi in crisi sono ancora più poveri, più sporchi, spesso orfani di uno o di entrambi genitori. Ma sono loro i volti più indimenticabili di questa mostra, proprio perché sono volti dimenticati dalla Storia, dagli storici, ma non da Domon.

Bimbo che raccoglie scarti di carbone, dalla serie I bambini di Chikuhô, 1959.

C’è il ritratto di una piccola bambina. Avrà avuto 6 o 7 anni, forse meno. Mette in bocca l’indice della mano destra e sembra guardare il vuoto. È piena di sentimenti non espressi. Vorrei usare qui una frase di Barthes che commentava una foto di André Kertez, il ritratto di un ragazzino che porta in braccio un cagnolino, per descrivere lo sguardo di questa bambina: “Non guarda nulla; trattiene dentro di sé il suo amore e la sua paura: ecco, lo Sguardo è questo”. Quello sguardo non è solo della bambina, ma di tutta quella regione dimenticata dallo Stato, un po’ come il meridione in Italia. È un’orfana, non solo dei suoi genitori, ma della Storia. In un’altra foto appoggia la guancia alla porta della casa fatiscente, fatta di legno vecchissimo, e accanto a lei una sorellina sorride con i denti bruttini, con le manine infilate nella giacca sporca di polvere, e tra di loro si apre un buio profondo, come se attraverso il loro sogno fosse salito a galla l’inconscio di quella città dal destino tragico.

Sorellina orfana, Rumie, 1959 dalla serie I bambini di Chikuhô, 1959. Sorelline orfane, Rumie e Sayuri, dalla serie I bambini di Chikuhô 1959.

Sorellina orfana, Rumie, 1959 dalla serie I bambini di Chikuhô, 1959. Sorelline orfane, Rumie e Sayuri, dalla serie I bambini di Chikuhô 1959.

Propaganda e trauma

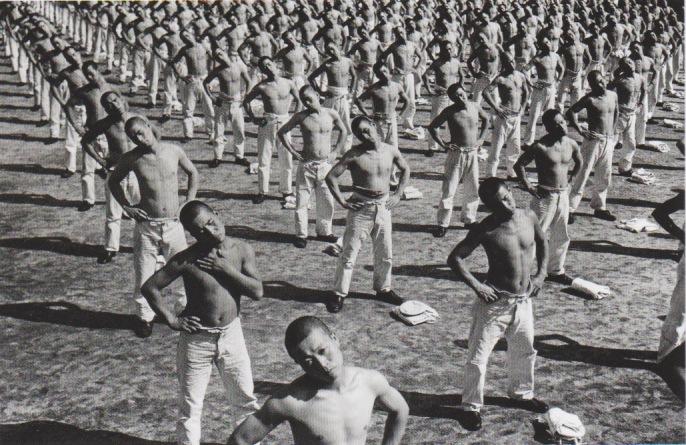

Un altro gruppo di immagini che mi ha colpito personalmente è quello delle foto propagandistiche che ritraggono i giovani cadetti dell’Accademia Navale. Era l’epoca in cui, se non per motivi utili all’ideologia bellica dello Stato, i fotografi non potevano accedere ai materiali, quindi le uniche foto producibili erano quelle della propaganda. Ma questa condizione non impediva all’ambizione e alla passione di Domon di fotografare i soggetti designati. Così è nata una serie di fotografie di giovani cadetti e di crocerossine nelle quali trionfano i corpi disposti in geometrie rigorosissime, così come nei film di Leni Riefenstahl. Sono foto le cui composizioni sono minuziosamente studiate, costruite con sessioni estenuanti, per trasmettere al meglio l’ideologia dominante d’epoca, il suo mito. Detto così, sembra che non abbiano niente a che fare con Domon e il suo senso missionario di “realismo”, quello sguardo crudamente ravvicinato per vedere “la verità”, anzi, proprio al contrario. Come ha potuto allora non provare un senso di autotradimento nel realizzare quelle foto? O forse lo provava? Qui Domon, con la sua macchina fotografica, incarna lo sguardo del potere stesso, ma nell’incarnarlo completamente forse è riuscito a trovare lo stesso atteggiamento di sempre: “identificarsi con il momento storico (istante e spazio) occupato dal proprio soggetto”. Perché era questa l’essenza per graffiare la Storia. Solo che il soggetto in questione questa volta non era umano, era piuttosto lo stesso sguardo della tecnica.

Domon ha cercato di avvicinarsi non ai suoi soggetti umani (cadetti, crocerossine), ma alla techne dello sguardo del potere che era chiaramente uno sguardo non umano, era della tecnica. L’opposto dello sguardo umano che Domon ha cercato per tutta la sua vita. Eppure, nell’identificarsi con la tecnica dello sguardo della macchina che generava il potere, ha esercitato quel suo solito ravvicinamento forzato, riuscendo a fissare con la luce la sua onesta testimonianza fotografica della Storia. Forse in questo senso anche la Riefenstahl era sincera quando diceva di non sentirsi “colpevole”. Quale altro obiettivo più alto può esistere, per un fotografo, se non quello di incarnare lo sguardo della sua epoca, di fissare l’energia della Storia possibilmente ancora latente? Infelicemente per loro, lo sguardo di quell’epoca era di un regime totalitario.

Allenamento degli allievi del corpo della Marina, 1936.

Allenamento degli allievi del corpo della Marina, 1936.

Ma non è questo che mi ha colpito di quelle immagini. Mentre guardavo la foto in cui numerosi cadetti, perfettamente allineati, si allenano a un esercizio di forza ed equilibrio come ginnasti, sulla sbarra tenuta da altri due compagni, ho iniziato a sentire qualcosa di molto doloroso risvegliarsi dentro di me. Perché nell’ultimo anno della Guerra del Pacifico, mio padre era entrato in un’accademia navale molto simile a quella della foto: la “prestigiosa” accademia di Edajima, che aveva sede sull’isola omonima che si trova nella baia di Hiroshima. Mio padre non mi ha mai raccontato nulla del periodo trascorso a Edajima. Tanto meno avevo mai visto un’immagine di quelle accademie. La visione di quella foto per me è stata come scoprire quasi fisicamente mio padre giovane che non conoscevo. Non so spiegare, ma è stato uno choc. Poteva essere uno di quei ragazzi, tutti intrappolati perfettamente nella macchina della guerra. Questo mi diceva quella foto. La geometria luminosa che l’immagine ritrae non fu altro che una prigione per quei giovani. Lo sguardo disumano di queste fotografie ne è testimone.

Allenamento degli allievi del corpo della Marina, 1936.

Allenamento degli allievi del corpo della Marina, 1936.

Mio padre non ha parlato delle sue esperienze di guerra esattamente per 60 anni. Né a me né ad altri. Lui, che era un filosofo, ha scritto perfino un libro sulla guerra di cui un capitolo è dedicato alla Guerra del Pacifico, ma neanche lì, nemmeno una parola sulla propria esperienza personale. Non una parola fino al 2005, quando venne invitato a una conferenza per il 60° anniversario della fine dalla Seconda Guerra Mondiale, insieme a un suo amico fotografo, per parlare delle sue esperienze della guerra e del dopoguerra. Io ho ascoltato solo in seguito una registrazione del suo discorso. Ed era forse la prima volta che lo sentivo parlare di alcune esperienze dirette relative ai mesi trascorsi all’accademia. A differenza dell’estetica impeccabile espressa nell’immagine, quegli istituti nel racconto di mio padre erano un universo gerarchico assurdo in cui si esercitava quotidianamente una violenza irrazionale sui più giovani, e dove si insegnava che morire come un cane era un onore.

Mio padre odiava quell’universo della follia collettiva. Odiava quella guerra senza senso. E odiava l’Imperatore che trascinò la Nazione fino alla tragedia indescrivibile di Hiroshima, tragedia di cui mio padre stesso diventò un testimone oculare. Il 6 agosto 1945 avvistò a soli 15 km di distanza il fungo atomico, e subito dopo la resa del Giappone e lo scioglimento dell’accademia attraversò a piedi, insieme ai suoi compagni, la città di Hiroshima trasformata in una distesa senza case né alberi. Non c’era più niente di più alto di mio padre. Tutto questo era rimasto sepolto dentro di lui per 60 anni. Mio padre era diventato una specie di “ripieno di guerra”, anche se non lo faceva capire a nessuno, finché, al ritorno da quella conferenza, una volta rientrato a casa, vomitò l’anima per tutta la notte e per giorni e giorni non riuscì a riprendersi. Il trauma era esploso a distanza di 60 anni. Ovviamente lo sguardo di Domon non ha alcuna responsabilità nel trauma di mio padre. Eppure il mio sguardo non poteva non ricordare tutto questo, nell’attraversare il campo storico disteso tra me e il suo scatto.

Inchiodato(si) sulla soglia tra l’artificio e la natura

Nell’ultima sezione della mostra incontriamo ancora un altro tipo di sguardo di Domon, completamente diverso. Devo ammettere di essere rimasto un momento perplesso prima di capire il senso di questo cambiamento. Il soggetto non è più l’essere umano vivo, né un dinamico sguardo del potere, ma è qualcosa che sta al di fuori della dinamica della Storia, del tempo umano: templi buddhisti antichi, le loro sculture e i loro giardini. Infatti la serie è intitolata Koji Junrei (Pellegrinaggio tra i templi antichi). È vero che esistono scatti che risalgono agli anni Quaranta e Cinquanta che già allora ritraevano questi soggetti, ma il corpo principale di questo gruppo arriva solo più tardi.

Questo cambiamento radicale in Domon, in realtà, è dovuto ai suoi problemi fisici. In seguito al primo ictus, avuto nel 1959, anche dopo un semestre di riabilitazione non riusciva più a maneggiare bene la macchina fotografica con la mano destra. Questo incidente lo costrinse ad abbandonare lo sguardo del suo “realismo”, reso possibile grazie alla grande agilità della macchina in formato 35 mm con cui Domon s’infilava abilmente tra le pieghe dell’umanità e del mondo. Tuttavia, ben lontano dal disperarsi, Domon, fotografo dal grande temperamento, inventa un nuovo orizzonte per il suo sguardo. Utilizzando, con l’aiuto dei suoi discepoli, una macchina fotografica di grande formato con treppiede, si concentra a osservare soggetti liberi dai tumulti storici, che non richiedono tanta agilità per essere fotografati. Aveva ragione quando diceva che “lo scatto nasce dall’uomo”. Non essendo più l’uomo che era stato dietro l’obiettivo, non era più possibile lo stesso scatto. Quando perse l’agilità del suo sguardo dovette rinunciare a quel modo di fotografare. Il suo realismo era profondamente legato alla sua fisicità, molto vitale, così come questo nuovo sguardo è profondamente legato alla perdita della sua capacità fisica. Il secondo ictus arriva nel 1968 e gli fa perdere l’uso dell’intera parte destra del corpo, costringendolo su una sedia a rotelle. Ma Domon trasforma questa condizione di passività in un atteggiamento attivo; inchiodatosi (non inchiodato) sulla sedia a rotelle, spendeva ore e ore a osservare i soggetti, studiandone soprattutto i particolari, e poi finalmente scattava le immagini. Tutt’altra procedura.

Buddha Shaka, ligneo e figura intera, Muroji, Nara, 1943 circa.

Buddha Shaka, ligneo e figura intera, Muroji, Nara, 1943 circa.

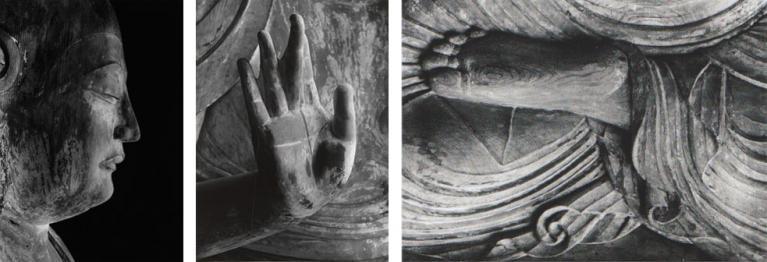

Buddha Shaka, volto, mano destra e piede, Muroji, Nara, 1943 circa.

Buddha Shaka, volto, mano destra e piede, Muroji, Nara, 1943 circa.

Come dimostrano alcuni scatti in bianco e nero degli anni 40, Domon è attratto da sempre dai templi e dalle sue sculture. Ma il vero oggetto del suo amore non sono le mirabili forme di edifici o di statue realizzate dall’uomo, bensì le tracce del tempo che scorre dentro quelle forme, la tensione tra l’artificio e la natura, tra disegno dell’uomo ed entropia. Infatti i suoi templi sono sempre ritratti tra le chiome degli alberi, dipinti dai vari fenomeni stagionali come neve, nebbia, fioritura di ciliegi o foglie rosse d’autunno. Capisco perché preferiva le statue in legno a quelle dorate o bronzee. Quelle in legno dimostrano maggiormente il loro vissuto, le venature scavate dal tempo, i colori scrostati, che sono i disegni del tempo. Tempo non umano, ma della natura, dell’universo. Del resto l’estetica tradizionale giapponese gioca spesso su questa soglia tra artificio e natura: geometrie circondate dalle forme caotiche della natura, forme pseudo naturali, ma in realtà artificialmente guidate e imposte agli alberi dai giardinieri dei templi zen, petali o foglie lasciati accuratamente sulle pietre o sul muschio come se fossero caduti naturalmente, pietre irregolari disposte con perfetta regolarità sulla superficie dell’acqua, il giardino zen composto interamente da materiali naturali ma seguendo una retorica complessa perfettamente culturale, gli enormi pilastri di legno che sembrano ricordare essi stessi di essere stati una volta alberi…

Sala d’oro del Muroji, Nara 1978 - Pagoda del Muroji con la neve, Nara1978.

Inchiodatosi sulla soglia tra artificio e natura, il grande fotografo giapponese forse scrutava il destino dell’uomo che non può non rappresentare la vita per ammirarla, ma nel farlo rischia sempre di opprimerla sotto le forme. Senza forme la vita non compare, ma le forme troppo ingombranti rischiano di soffocarla. Probabilmente, solo in antichi templi lontani dai tumulti storici del XX secolo Domon ne trovava l’equilibrio perfetto.