Semiotica del gusto / Perché anche la cucina è politica

Le cronache dell’epoca ci raccontano di come i re barbari si facessero un vanto del fatto di mangiare moltissimo, soprattutto cacciagione, e di bere molto vino, perché questo regime alimentare esaltava il loro statuto nomade e guerriero. Di contro, nell’antica Roma, la nobiltà d’animo e di censo era collegata all’essere parco e dedito a una dieta di verdure e cereali che testimoniavano di una civiltà superiore, avanzata, di tipo stanziale e dedita all’agricoltura. Pane e vino non esistono infatti in natura mentre i “barbari” avrebbero basato la loro dieta su selvaggina, bacche selvatiche e latte acido in quanto ancora vicini allo stato ferino. Si trova quindi in grande difficoltà il fedele biografo di Carlo Magno, Eginardo (Vita Karoli, IX sec.) il quale, come si direbbe oggi, deve costruire l’immagine del suo signore conciliando le due opposte culture del cibo e del potere: da una parte il re Franco di stirpe germanica che stramangia e tracanna vino per mostrare la sua forza in combattimento; dall’altra il restauratore dell’Impero Romano d’Occidente che si ispira quindi all’antica moderazione augustea fatta di fichi e pane nero.

Ma le agiografie, si sa, hanno le gambe corte o, in questo caso, malate: la morte per gotta del sovrano ci dice per quale stile di vita Carlo Magno optò di fatto. Un altro episodio è altrettanto indicativo dello spessore simbolico che le abitudini alimentari avevano già nell’antichità e nelle alte sfere del potere. Liutprando, vescovo di Cremona (X sec.), va alla corte di Niceforo Foca a Costantinopoli per conto di Ottone I di Sassonia e al suo ritorno scrive una dettagliata quanto sdegnata relazione in cui il “re dei Greci” è una interessante via di mezzo fra l’hippy e il rapper: capello lungo, barba incolta, tunica con maniche ampie, cappuccio, mangiatore di aglio, porri e cipolla e aduso a bere la stessa acqua in cui si fa il bagno (balnea bibens). Di contro, Liutprando esalta il re dei Franchi e lo descrive come uno yuppy (che però ha perso la trebisonda in fatto di cibo): ha capelli e barba ben tagliati, porta vestiti nient’affatto femminei, si guarda bene dall’essere frugale e non mangia né aglio né cipolla, come un contadino qualsiasi. (Fra l’altro, per chi fosse interessato a fare un vero capretto arrosto alla Liutprando, smarcandosi dalle mollezze orientali dell’odierno veganesimo, può trovare un tutorial alla pagina facebook Historical Italian Cooking “Le disavventure diplomatiche di Liutprando alla corte dell’imperatore bizantino”).

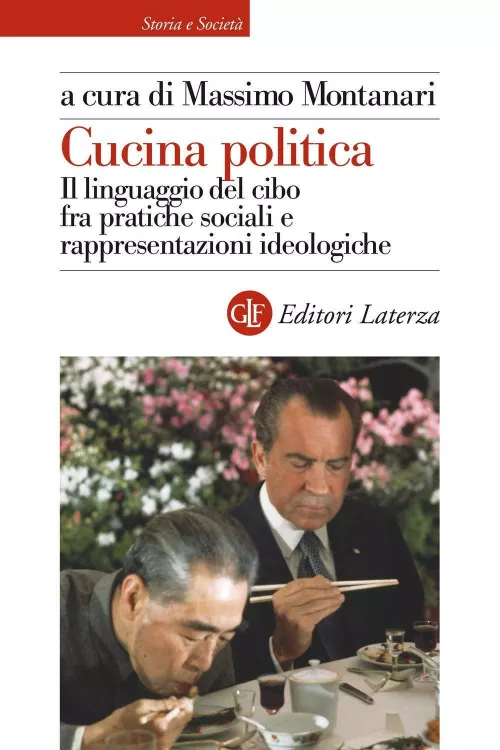

Di questo e di molto altro ci parla un recente libro a cura di Massimo Montanari (Cucina Politica. Il linguaggio del cibo fra pratiche sociali e rappresentazioni ideologiche, Laterza 2020) in cui si approfondisce l’aspetto politico dell’alimentazione. Il volume è il risultato di un progetto di ricerca multidisciplinare che ha coinvolto storici, antropologi, filosofi, semiologi, storici dell’arte e intende mettere a fuoco la dimensione politica del linguaggio del cibo, in due direzioni principali: quella della politica strictu senso, legata ai pubblici poteri; e quella della polis, come costruzione di una appartenenza culturale. Sarebbe impossibile rendere conto qui della ricchezza di questa raccolta di saggi firmati da studiosi molto importanti di tutte le discipline appena menzionate. Mi limiterò quindi a qualche suggestione.

Gli studi della raccolta si focalizzano a volte più sull’una e a volte più sull’altra delle due accezioni di “politica”, in realtà quasi sempre intrecciandole fra loro. Per esempio, nel suo contributo, Montanari conclude che tra il IV e il X secolo, in Europa la sobrietà di vita dell’antico romano ha ceduto le armi agli usi e ai costumi delle élites barbariche, con un cambio totale di paradigma anche nell’alimentazione. E questo fenomeno deve aver avuto, come si dice, un’onda lunga se i regali d’Inghilterra, Elisabetta compresa, sono spesso ritratti nella serie The Crown mentre, felicemente immersi nella mota di Balmoral, tirano di schioppo a pernici e cervi. Eppure, dice Gianfranco Marrone nel suo contributo all’interno dello stesso volume, nella cultura contemporanea è possibile parlare di un ritorno all’animismo. Si riconoscono agli animali capacità affettiva, sensibilità, coscienza: “Dunque non sono più roba da mangiare ma appaiono al pari di noi, con eguali diritti, come esseri che mangiano.

Si guardino i dati di vendita di cibo per animali: sembra che salgano a ritmi esponenziali.” (p. 201) A differenza del sovrano barbarico che trova le ragioni del suo piacere e del suo potere cacciando e grufolando in infiniti piatti di portata, oggi, dice Marrone, la nostra cucina è tutta influenzata dal principio del levare (senza grassi, senza zuccheri, senza uova, senza glutine, senza carne, senza carboidrati, senza solfiti, senza olio di palma…). Ma, volendo articolare meglio questo ambito dei valori culinari odierni, com’è vocazione della semiotica, si può individuare anche il principio del rispettare, qualora non si aggiunga nulla alla tradizione; o del mantenere, quando la cucina si ispiri al precetto della sostenibilità. Secondo questa concezione, il cibo deve essere il più possibile bio, cioè vicino allo stato naturale, intoccabile, quasi sacro, e frutto di una lavorazione che non inquina, non depaupera i terreni, non altera né gli equilibri del corpo né quelli dell’ecosistema (su questi temi, cfr. anche vari saggi in Utopie et formes de vie).

Abbiamo parlato di “concezioni”. In realtà si tratta di sistemi di valori che si innestano direttamente nei nostri corpi, determinando i nostri gusti e i nostri disgusti di fronte ai cibi. Non basta che una determinata materia sia genericamente commestibile, sono le varie culture che assegnano, solo a determinate materie, lo statuto condiviso di sostanza mangiabile. Questa linea di demarcazione, dice Marrone seguendo il ragionamento di Bruno Latour (Politiche della natura, Cortina, 2000), non è affatto biologica ma politica, nel senso che vi è un processo incessante di valutazione e di conseguente ratifica (o esclusione) delle forme di cibo ammesse. Per rendere più semplice e più concreto il concetto, faccio l’esempio del noto reality Pechino Express in cui i concorrenti devono viaggiare in continenti diversi da edizione a edizione.

Il format prevede molte prove, alcune di scaltrezza, altre di forza, ma la prova più dura arriva quando i partecipanti, nel paese in cui sono giunti a quel punto del loro percorso, devono mangiare delle “prelibatezze locali”. Niente di difficile se si trattasse di qualche piatto gourmet al quale la nostra cultura gastronomica ormai globalizzata ci ha abituato. Il problema è che vengono proposti ai concorrenti dei cibi commestibili ma non mangiabili per noi, come grossi bruchi vivi, insetti fritti, pulcini bolliti mentre sono ancora nell’uovo, molluschi viscidi e verdastri, e così via. Quindi questo format rende evidente, fino a spettacolarizzarlo, il fatto che nel campo dell’alimentazione non si tratta di confrontare “concezioni” del cibo ma valori incorporati (embodied) che producono effetti corporei: nel caso dei concorrenti di Pechino Express, tutti sono disposti a ingurgitare qualsiasi cosa pur di non essere squalificati ma la maggior parte di loro, dopo aver mangiato questi cibi irricevibili, vomita di fronte agli autoctoni molto divertiti che li hanno loro offerti.

Insomma il cibo è chiaramente a un crocicchio formidabile fra ciò che c’è di più concreto e necessario alla vita, e ciò che di più artefatto e simbolico regola le relazioni sociali e interpersonali. In ambito politico è sempre stato importantissimo saper ricevere adeguatamente gli ospiti e nei secoli passati i cerimoniali arrivavano a gradi di complessità oggi inimmaginabili come si vede ad esempio nel contributo di Bruno Larioux al volume, in cui si descrivono i banchetti diplomatici nel XV secolo in Francia. Ma anche un’epoca globalizzata come la nostra diventa molto complicato organizzare un banchetto come si deve data l’estrema eterogeneità dei commensali. Una studentessa cinese mi ha proposto recentemente l’analisi di un banchetto d’affari nel Fujian meridionale, con più di cento invitati da tutto il mondo, ognuno con un proprio regime alimentare determinato da ragioni di salute, convinzioni personali, precetti religiosi. Il documentario mostra come la squadra di cuochi, organizzata in modo pressoché militare, si adoperi per rispettare le esigenze di ciascuno. Per esempio lo chef decide di eliminare il maiale, ingrediente tradizionalmente incluso nella ricetta del manzo Shacha, il piatto forte della serata il cui impiattamento con verdure riproduce lo skyline della città.

La globalizzazione presenta oggi delle sfide nuove, un difficile lavoro di mediazione fra diverse tradizioni alimentari (M. Montanari, Il cibo come cultura, Laterza 2004), e un riassetto continuo delle regole di etichetta che da sempre, come un’etica in minore, stabiliscono i canoni delle buone maniere a tavola (Formes de la commensalité: dispositifs rituels autour du manger, a cura di G. Marrone, 124 Sommaire (unilim.fr)).

La valenza politica del cibo è sotto traccia anche in un altro libro uscito di recente, Forme della cucina siciliana. Esercizi di semiotica del gusto, a cura di Alice Giannitrapani e Davide Puca (Meltemi 2020), di cui è stata data un’anticipazione qui da Dario Mangano (Dolce Sicilia / Il senso della cassata, Doppiozero 31.12.2020). Il legame fra la raccolta a cura di Montanari e questa non è costituito solo dal fatto che quasi tutti gli autori di Forme della cucina siciliana hanno scritto anche in Cucina politica, ma più profondamento dal fatto che la Sicilia e la sua cucina regionale non sono indagate come fatti ma come costruzioni a opera di diversi ricettari. Quindi siamo di nuovo di fronte a una dimensione fortemente politica: specialità che potrebbero essere acriticamente considerate tradizionali, si rivelano in realtà frutto di una complessa e spesso controversa invenzione narrativa (cfr. E. J. Hobsbawn e T. Ranger, L’invenzione della tradizione, Einaudi 2002). Come sottolinea Davide Puca nella sua Introduzione, “più che di cucina regionale e regionalità, parleremo di fenomeni testuali di regionalizzazione” (p. 9). In molti di questi testi la Sicilia appare come una versione intensificata e al tempo stesso liminare dell’Italia in una sorta – continua Puca – “di etnocentrismo al contrario che, tuttavia, non si distanzia troppo dal mito del buon selvaggio” (p. 25).

Ma per chi pensi, a questo punto, di trovarsi davanti a una serie di saggi di semiotica dura e pura, devo introdurre un’avvertenza: questo libro fa venire un sacco di fame. Anche se si tratta effettivamente di dieci analisi semiotiche, condotte con un’accuratezza metodologica rara (si va dalle sarde a beccafico studiate da Gianfranco Marrone al cuscus di pesce di Alice Giannitrapani, passando dalle già nominate cassate di Dario Mangano, fino alla pasta con le sarde di Emiliano Battistini, per citare solo alcuni), il lettore è letteralmente sedotto, complici anche le tante, belle immagini a colori che scatenano effetti sinestesici. Pagina dopo pagina, gli autori ci guidano nei territori del saporito, che ha a che vedere con le qualità sensibili della materia, e del gustoso, che inquadra in modo più cognitivo i sapori (G. Marrone, Semiotica del gusto, Mimesis, 2016). Le indagini di tipo storico ci danno informazioni curiose: chi sa, per esempio, che la cassata siciliana, così come la conosciamo oggi, è in realtà l’invenzione ottocentesca di un pasticcere palermitano, Salvatore Gullì, che come un proto food designer la costruisce a tavolino, in tutta la sua bellezza visiva?

Anche a livello di linguaggio, non si può dare nulla per scontato: si dice “arancino”, come nella parte orientale dell’isola, o “arancina”, come nella parte occidentale? I ricettari ormai optano per il politically correct “arancin*”, onde evitare violenti scontri campanilistici.

Vi sono poi i cambiamenti degli stili di vita che si riverberano sulla tradizione gastronomica. Si veda il caso della cosiddetta rosticceria studiato da Ilaria Ventura Bordenca, paste salate dai vari ripieni che i siciliani sono abituati a consumare come spuntino in bar e tavole calde. Di incerta collocazione nei ricettari più tradizionali, le specialità della rosticceria, ribattezzate street food, sono diventate il fulcro di guide gastronomiche, blog e app per un pubblico non siciliano e per un consumo più itinerante ed estemporaneo.

Ancora una volta vale la pena di sottolineare la valenza politica di questo approccio che prende le distanze da ogni sovranismo alimentare, ovvero da ogni costruzione su base ideologica di miti delle origini che pretendono di rendere storicamente e geograficamente autonomi i costumi alimentari.

Concludo con il caso della caponata studiato da Francesco Mangiapane, che è perfetto in questo senso. Anche se spesso è trattata come un “feticcio identitario” della Sicilia, si tratta di una preparazione presente in tutta la costa del mediterraneo, dove prende diversi nomi (pisto manchego, kapunata maltese, ratatouille francese, shakshuka maghrebina, il briami greco, ecc.). In questa analisi, come in tutte le altre del volume, è molto importante l’approccio comparativo, che individua costanti e variabili dei piatti. Nel caso della caponata, per esempio, essa ammette alcune varianti ma rimane costante la dadolatura degli ingredienti. Pur essendo un piatto così diffuso e tutto sommato generico, la caponata – dice Mangiapane – è “stereotipo di una Sicilia ancestrale, bizzarra ed esotica, meta turistica agognata a partire da uno sguardo ‘continentale’” (p. 151). Vista la diffusione in molti paesi, e in forme abbastanza analoghe, non può essere l’ancoraggio al territorio la chiave interpretativa che rende la caponata così emblematica della “sicilianitudine”. Per ricostruire il senso di questo piatto come immagine stessa della Sicilia, l’autore propone quindi una chiave alternativa, quella estetica, retorica: “Lo spettacolo della caponata sarebbe garantito dalla disfatta, dal lento disfacimento di questi stessi confini, a opera dell’agrodolce. Grazie all’acidità corrosiva dell’agrodolce, la caponata potrà tornare a essere una panzanella, non prima di essersi offerta, però, come metafora, di aver inscenato lo spettacolo della sua caduta, del disfacimento della sua architettura di fronte allo scorrere del tempo.” (p. 167)

Insomma, per parafrasare un noto slogan, anche l’estetico/estesico è politico!

Cucina politica. Il linguaggio del cibo fra pratiche sociali e rappresentazioni ideologiche, Laterza, 2020, a cura di Massimo Montanari, con saggi di M. Borsato, A. Campanini, A. Capatti, P. Capuzzo, J.-P. Devroey, L. di Fiore, D. Domenici, A. Giannitrapani, B. Laurioux, F. Lollini, E. Mancioppi, D. Mangano, F. Mangiapane, G. Marrone, M. Montanari, F. Parasecoli, N. Perullo, I. Porciani, F. Sabban, S. Salvatici, I. Ventura Bordenca

Forme della cucina siciliana. Esercizi di semiotica del gusto, Meltemi 2020, a cura di Alice Giannitrapani e Davide Puca, con contributi di D. Puca, G. Marrone, A. Giannitrapani, F. Mangiapane, E. Battistini, I. Ventura Bordenca, D. Mangano, M. Mondino.