Milano, 29 novembre/4 dicembre / Se cercavi aiuto, sta per arrivare

lunedì

Sono i miei ultimi giorni alla Paolo Grassi. Questi mesi sono volati: è da settembre che faccio lezione qui, ogni settimana, agli studenti del terzo corso autore. La materia si chiama “tecniche di scritture drammaturgiche”. In sostanza devo accompagnare i ragazzi alla prova di diploma, che consiste nella composizione di un testo teatrale che verrà messo in scena dai compagni attori e registi. La scuola ci offre questo tesoro: centoventi ore tutte nostre e, visto che gli studenti sono solo due (Elena e Giuseppe), il tesoro non è nemmeno piccolo, mi pare.

Penso che questo è il primo corso lungo che tengo dopo le chiusure: è stato molto bello ritrovarsi in presenza, tornare a stringere relazioni con persone più giovani ed è anche stata un’occasione, in fondo, per interrogarsi in un altro modo su cosa stia cambiando e come.

La prima cosa che Elena mi ha detto, il giorno che ci siamo conosciute, è che provava una grande rabbia. La seconda è che il suo testo non avrebbe avuto nulla a che fare col Covid. Anche Giuseppe era d’accordo. «Basta, non se ne può più».

Penso che, dalla riapertura in poi, noi teatranti abbiamo preso a interrogarci ossessivamente, in varie forme, nei convegni o sulle riviste, sul “dopo”. Le scritture del dopo, gli spettacoli del dopo, le regie del dopo. Come muteranno i linguaggi? Di cosa ha senso parlare? Che tipo di teatro sarà quello che vedremo quando la pandemia sarà finita? (Che è un poco, in un certo senso, come prevedere il futuro, chiedersi chi diventeremo noi).

Qui, però, per fortuna avevamo le idee molto chiare: che il Covid resti fuori almeno dai nostri copioni, per carità! Sono passati poco più di due mesi, da allora. Oggi guardo i loro testi. Entrambi hanno elementi che definire distopici, o almeno “quantistici” (circolarità del tempo, entropia, perdita progressiva dei tratti umani), non sarebbe per nulla azzardato. Ma non è solo questo. Penso ai luoghi: un supermercato, la stazione di una metropolitana, un ospedale, una lavanderia a gettoni. Ai personaggi: fuggitivi, sopravvissuti, superstiti. Agli orizzonti: potenziale assenza di futuro (i bambini muoiono o vengono abbandonati), fine della specie, fine del linguaggio. Ci sono anche delle parti divertenti, è vero, ma… insomma, mi dico, per adesso ricominciamo così.

martedì

«Ma la straniera ha incontrato la veggente oppure no? Anne è morta o è scomparsa? La lavanderia è una possibilità o un limite?»

La è scelta è tutto al principio. All’inizio è come se dal racconto si aprissero mille strade: è un momento adrenalinico, potente, tutto è ancora possibile. Non credo molto nella mitologia della pagina bianca e dell’artista ispirato che la riempie di getto nel cuore della notte. Mi piace più pensare a una forma di gioco, con e contro se stessi, proprio come avviene nei racconti ad albero. È maschio o femmina? Felice o infelice? Vive o muore? Scegliere tra due cose, dico ai ragazzi, è una gran bella responsabilità, perché vuol sempre dire rinunciare a una delle due, che forse non tornerà più.

Elena.

In un articolo su Internazionale di qualche giorno fa, si parlava della scelta come gesto creativo, antidoto all’illanguidimento, che gli psicologi americani hanno indicato come emozione dominante del 2021. Fatigue, la chiamerebbero i francesi. Siamo tutti stanchi, spossati, corriamo ancora e sempre ovunque, ma non ci sembra di avere più la forza per farlo. Scegliere allora diventa una sorta di pharmakon, un modo per ridare senso a un’esistenza che oggi ci appare ancora più limitata (l’articolo riportava, su due assi ortogonali, il grafico, piuttosto angosciante, dell’intera vita umana, espressa in settimane).

In un testo teatrale, però, giunti a un certo punto, accade sempre qualcosa di piuttosto straordinario: il processo di colpo si inverte ed è il racconto stesso a operare delle scelte per noi. Credo che qualcosa del genere accada anche nelle altre forme narrative, ma a teatro la faccenda è ancora più seria, perché sono coinvolte più esistenze: le vite degli attori si mescolano infatti a quelle dei personaggi e finiscono per creare ulteriori condizioni drammaturgiche. Il testo allora è sempre uno strano animale, complicato da molte variabili che, una volta che ha preso vita, sembra voler respirare anche per conto suo. Chi scrive, spesso, non può far altro che assecondarlo e seguire le sue necessità.

Mentre parlo di tutte queste cose, all’improvviso, sentiamo un suono forte e secco, con una coda crepitante più indefinita. Se il cielo fosse una lastra di ghiaccio, spezzandosi farebbe un suono così. Guardo verso la finestra: non cadono schegge di cielo, cadono solo foglie. Tante foglie. Centinaia, migliaia di foglie piovono giù in un modo davvero irreale: sembra che da un enorme graticcio un gigante le stia spargendo sul teatro del mondo.

Senza dire nulla, intanto, tutti e tre ci siamo affacciati: non tira nemmeno un filo di vento.

Chiedo: «ma… cos’è stato?» Giuseppe indica in alto, a sinistra: alzo gli occhi e vedo uno stormo in volo. Poi indica a destra, un altro stormo. Gli stormi adesso si incrociano in un disegno prodigioso.

«Erano sugli alberi e hanno spiccato il volo, tutti assieme» dice Giuseppe. Dietro di noi i computer lampeggiano, coi loro testi ancora incompiuti. Se solo potessimo catturare un millesimo della potenza di quel che è appena accaduto e imprigionarlo dentro alle nostre parole pulsanti! Forse lo stiamo pensando tutti e tre, in questo momento, ma non ce lo diciamo.

Giuseppe.

Durante la pausa esco fuori a mangiare. Per la strada, sopra i pali della luce, sugli alberi del parco, ovunque, vedo gli storni. Sono tantissime. Gravano sui rami, sui fili elettrici. Anneriscono il cielo.

Per un attimo mi sento Tippi Hedren nel film di Hitchcock, quando gli uccelli stanno per attaccare i bambini all’uscita da scuola. È novembre e mi chiedo: ma cosa diavolo ci fanno qui questi uccelli? Dovrebbero essere già, che ne so… in Congo a quest’ora! È davvero arrivata la fine del mondo?

Un uccello vola più in basso, verso di me, e si posa a terra zampettando. Non è uno storno, è un corvo. Mi guarda con occhi piccoli, neri e intelligenti. Mi torna in mente la storia di un radiodramma tedesco che l’altra sera mi ha raccontato Rodolfo, al telefono. La bambina Elizabeth ha confidato alla maestra che un corvo gigantesco vive con la sua famiglia, nella fattoria dei suoi. La maestra, credendo che sia una menzogna va a verificare di persona. Il corvo esiste davvero ed è gigantesco e spaventoso, tanto che la madre di Elizabeth, in principio, crede che si tratti del diavolo.

I lavoranti sono tutti fuggiti dalla fattoria, perché quel corvo li terrorizzava, ma la famiglia invece a poco a poco l’ha accettato ed è felice che il corvo sia lì. L’uccello convince il fattore ad arare un campo ghiacciato e l’aratro si spacca; poi fa portare il pianoforte della figlia nel bosco, perché canti in mezzo alle bestie selvagge; insegna alla bambina, in volo, a guardare dentro l’oscurità accecante. Elizabeth, dal canto suo, vorrebbe tanto parlare con l’uccello e prova a insegnargli il suo nome. L’uccello, però, riesce a dire solo “Sabeth” e da quel giorno tutti lo chiamano così. Col linguaggio Sabeth prende coscienza dell’amore, del dolore e della morte: vorrebbe confidare alla bambina la sua angoscia, ma non riesce. Un giorno la maestra viene a sapere che la bambina, improvvisamente, è morta. Si reca subito alla fattoria per renderle l’ultimo omaggio, ma corvo e corpo della bambina sono scomparsi.

Anche il mio corvo adesso è scomparso: ha spiccato il volo, devo averlo spaventato avvicinandomi troppo.

mercoledì

Guardo Elena e Giuseppe, sono chini sui loro portatili. L’aula è silenziosa, si sente il ticchettio delle loro dita che corrono sui tasti. Mi è sempre piaciuto osservare i ragazzi durante il lavoro individuale: gli scrittori, ma anche gli attori, che raccolgono le forze del pensiero e si organizzano prima del gesto. Le espressioni dei loro volti sprofondano allora in una strana dimensione, che faccio fatica a descrivere a parole: è il romanzo delle aspirazioni, dei crucci, delle lotte intestine, delle illuminazioni.

Nel silenzio dell’aula s’impone a intervalli regolari (e a volume sempre più alto) la voce di uno studente, un collega di un altro corso. La voce viene dall’aula accanto o, più probabilmente, dal corridoio:

«è ora di partire, i cavalli sono pronti!»

grida ripetutamente, e la battuta è sempre preceduta da un duplice, ritmico battito di mano.

Oggi pomeriggio sarà la centesima volta che la sentiamo.

«Non puoi capire, è proprio un metodo di lavoro» mi spiega Elena, e ride: «anche noi ci siamo passati, ognuno sceglie una scena e la porta con sé fino alla fine del corso. Ripeti la stessa battuta finché ti sembra di impazzire, non importa se la reciti, o se la ascolti».

Ha anche un che di ipnotico, però, le dico: non mi dà per nulla fastidio. Sarà Cechov? Forse, Nina e Treplev quando parlano di vocazione? Di sopportazione?

Mi viene in mente Rachel, la famosa attrice citata da Proust, che aveva sempre recitato la parte di Roxanne nel Bajazet di Racine. Roxanne chiede all’amato di rimanere con lei e di riamarla: se accetterà sarà salvo, altrimenti le guardie che stanno fuori dalla sua stanza lo uccideranno. L’uomo rifiuta e, a quel punto, Roxanne pronuncia la battuta più importante del dramma: Sortez! Fuori! Rachel, l’attrice, pare fosse famosa per aver pronunciato quella battuta migliaia di volte, ma ogni volta con intonazioni diverse.

Una battuta, a volte, può dar senso a un’intera vita.

giovedì

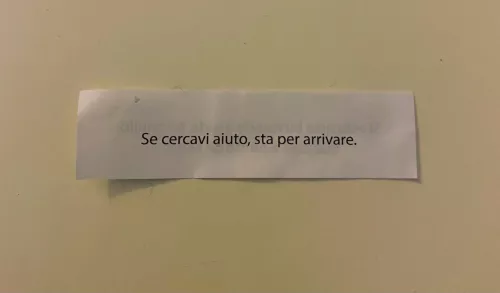

Ieri sera ero troppo stanca per cucinare e ho cenato al giapponese di fronte a casa. La signora, molto cinese in realtà, ha insistito un bel po’ per farmi prendere il menù da venti euro: «plendi tutto e non scegli. Mangi tutto! Tutto tutto!» Provo a spiegarle, gentilmente, che non ho nessuna intenzione di mangiare tutto il menù. Insiste. Penso: ma se è tutto il giorno che sproloquio di scelte, di quanto sia importante scegliere, e la responsabilità, e bla bla bla… e adesso – va bene che siamo a fine giornata, va bene che non mi reggo in piedi – ma proprio io devo gettare la spugna? «No grazie, scelgo una cosa sola», le dico. La signora mi guarda profondamente insoddisfatta. Comunque, mentre mangio, mi prende una strana malinconia: forse avrei dovuto accontentarla, penso, il suo menù a venti euro in fondo avrebbe reso più felici entrambe. Alla fine mi porta un cestino con i biscotti della fortuna. «Plendi uno!» Non ne ho voglia per niente, ma non me la sento di deluderla ancora, e allora scarto il biscotto proprio davanti a lei. Leggo, ad alta voce: «Se cercavi aiuto, sta per arrivare». Le sorrido.

Quando me vado, anche lei mi sembra un poco più contenta.

venerdì

Questa mattina ho parlato a lungo al telefono con Luigi. Stiamo cercando di trovare le protagoniste del nostro nuovo spettacolo, una madre e una figlia strette in un rapporto forte e complicato. Siamo tormentati da questa scelta, perché ancora non è arrivata la sovrapposizione che sempre avviene tra corpo e ombra dentro l’idea del personaggio. Serve tempo, all’inizio non si vede nulla, poi un’immagine arriva, coincide con l’idea, e allora si scioglie ogni dubbio.

Il mio treno è in ritardo di un’ora, non ci voleva, perderò la coincidenza: sono esausta, quando sarò a casa ormai sarà notte e fa pure freddo. Cerco i guanti, ma in tasca trovo solo un bigliettino:

«se cercavi aiuto, sta per arrivare.»

Mi torna il buonumore.

Penso ai due testi di Elena e Giuseppe, oramai in via di consegna, ma anche loro in viaggio: continueranno a cambiare, incontreranno nuove forme e nuovi corpi.

Leggi anche

Dijon, 22/27 novembre| Imparare ad aprire le ombre