So a cosa pensi / Céline Sciamma, Ritratto della giovane in fiamme

Mani al lavoro: mani di donna che disegnano e rumore del carboncino sulla tela. Sono le prime cose che ci fa vedere e udire l’inizio di Ritratto della giovane in fiamme, di Céline Sciamma. Poi arriva, fuoricampo, una voce, anch’essa femminile, che dà indicazioni su come definire il contorno e la silhouette, e a quel punto ecco un primo piano: sugli occhi di una, due, tre, quattro giovani che guardano e ritraggono. La loro attenzione progressivamente si sposta sulla maestra/modella di disegno (Noémie Merlant), e poi, dietro di loro, sul ritratto di una giovane donna in riva al mare, raffigurata di spalle, con un abito in fiamme. Lo sguardo di quelle giovani fanciulle in fiore – stavolta non ammirate e sognate, ma messe, loro, in una posizione di osservatrici – precisamente quello sguardo, funziona sia da varco visuale e narrativo sia da cifra espressiva del film che abbiamo cominciato a vedere. Percezione e memoria hanno avviato l’opera, come strumenti di un concerto. Da quel momento parte, in flashback, e per l’intera durata del film, fino alla soglia finale, il racconto della storia dietro a quel misterioso ritratto, che funziona dunque tanto da soggetto quanto da inquadratura.

Ritratto della giovane in fiamme (Portrait de la jeune fille en feu) è bello e importante, perché non dimostra, ma mette in scena, trasformandoli in linguaggio cinematografico, alcuni motivi cruciali: cosa vediamo e cosa facciamo vedere quando dipingiamo – anche attraverso le altre arti – il mondo? Cosa guardiamo in un quadro? Tutto il film è un lavoro sul vedere e sui modi di vedere, che ruota attorno a due vicende centrali. C’è il racconto di una storia d’amore, fatta svolgere e mostrata come suspense, incontro, enigma dell’altro e, soprattutto, non come emozione generica ma come l’esperienza travolgente (e bruciante) che si può provare – anche una sola volta, se va bene – quando ci si innamora di quello che davvero vediamo dell’altro (certe suggestioni “hitchcockiane” nei pedinamenti di Héloïse sembrano lavorare a questo livello). E poi c’è il racconto della “donna artista”, vale a dire come persona appartenente a un destino storico che ha escluso e minorizzato le donne – tanto come soggetti ritratti quanto come artiste.

Così come l’hanno rappresentata le arti, e ragionando in termini prospettici e di lunga durata, l’identità femminile è stata per lo più una situazione visuale (che appare, scompare, si sogna, si ammira, si insegue, si spia da lontano). L’identità maschile, invece, non ha mai indossato un abito esclusivamente visuale: perché, in termini di logica narrativa, funziona principalmente per il potere e l’azione che incarna e promette. Le donne, nei quadri e non solo, per lo più sono esistite per essere guardate e per il potere che attraverso lo sguardo si può avere su di loro, anche desiderandole e cercandole. Ritratto della giovane in fiamme rielabora e riattiva questo immaginario, restituendo eloquenza espressiva e invenzione cinematografica proprio al potere simbolico di questa solitudine storica, lavorando sul silenzio (dentro il quale si compie uno straordinario trattamento del suono), sugli spazi e, soprattutto, sulla visione: tutto il film si regge su due protagoniste affiancate da altri due archetipi di una genealogia del margine: la madre (Valeria Golino) e la serva (Luàna Bajrami). Tutte mandano avanti la vicenda guardandosi, spiandosi, cercando il ritratto l’una dell’altra.

Le scene iniziali del racconto in flashback suggeriscono subito un destino di precarietà tempestosa, buttandoci nel mezzo di un mare agitato che ricorda certe atmosfere di Lezioni di piano (Jane Campion, 1993). Siamo attorno al 1770, in un’isola della Bretagna, e Marianne, pittrice, è arrivata in una solitaria dimora dove dovrà realizzare il ritratto di Héloïse (Adèle Haenel). Se il dipinto piacerà al nobile milanese a cui Héloïse è stata promessa al posto di sua sorella, suicidatasi, la giovane e sua madre si trasferiranno a Milano per le nozze. Una storia circolare e senza via d’uscita: esattamente venti anni prima, la madre, nobile italiana, era stata preceduta in Bretagna dal suo ritratto: «Quando sono entrata nella sala mi sono trovata davanti la mia immagine appesa al muro. Mi stava aspettando».

Ma Héloïse si rifiuta di posare, perché respinge il matrimonio. È come dire che rifiuta di essere esibita, ed è per questo che Marianne è stata assunta dalla madre: per dipingerla in segreto, fingendo di essere una dama di compagnia; per rubarle l’immagine, in un certo senso.

Guardare e sorvegliare: la storia ruota attorno a questa corrispondenza che ha funzionato per secoli come dispositivo di dominio; ma se ne appropria creativamente. Ritratto della giovane in fiamme svolge infatti il tema del rapporto con la propria immagine come relazione quasi inaggirabile con un terreno in cui essere visualizzate (ovvero riconosciute attraverso delle immagini: di bambina buona, bella, fanciulla, ninfa, promessa sposa, brava madre, anziana matrona) e essere sorvegliate sono due azioni che si aggrappano l’una all’altra, in una reciprocità nervosa.

Ma oltre a riprendere e reinventare, la sceneggiatura immagina e sviluppa anche un esito imprevisto, perché Héloïse si ribella all’immagine di lei dipinta da Marianne. E lo fa proprio come se l’ombra di Euridice, mentre risaliva dagli Inferi, fosse rimasta al di qua del mondo dei vivi non perché Orfeo si è voltato a guardarla, ma perché lei ha gridato: “voltati! (guardami!)” – questa, in una scena del film, è la lettura del mito pronunciata dalla giovane. Contemporaneamente, proprio la reciproca ricerca attorno all’immagine individuata dell’altra fa esplodere, proprio come un fuoco che arde progressivamente, la passione tra le due donne.

Nel 1971, quasi mezzo secolo fa, vale a dire dentro una storia di studi ricerche e pubblicazioni che hanno fatto del Femminismo una “cultura” tra le più importanti e rivoluzionarie del secondo Novecento, che certo può anche essere discussa o contraddetta ma in ogni caso va tenuta presente se si sceglie di non essere ingenui o in mala fede, in un saggio scritto da una delle storiche dell’arte più importanti, e intitolato Perché non ci sono mai state grandi artiste donne? Linda Nochin ha mostrato quanto per le donne fosse difficile accedere a una formazione artistica all’interno delle accademie, dove fino a fine Ottocento – come racconta anche una delle protagoniste del film – non potevano neppure seguire i corsi di nudo, e di conseguenza non potevano impossessarsi delle competenze indispensabili per diventare brave pittrici. «Il difetto non è in una nostra predestinazione, nei nostri ormoni, nei nostri cicli mestruali, o negli spazi vuoti del nostro apparato genitale, ma nelle istituzioni e nell’educazione che riceviamo». Tuttavia, all’interno di una situazione così inaccessibile, ci fu, scrive Nochin, un gruppo di «donne eroiche», capaci di accettare, con sofferenza, un temperamento ribelle e la disposizione all’anticonformismo.

Come Marietta, figlia di Tintoretto, come Artemisia, figlia di Orazio Gentileschi, anche Marianne è figlia di un illustre pittore – nella parte finale si dirà anche, en passant, che i quadri realizzati da lei erano firmati dal padre. E certamente Sciamma attraversa questo sapere, dialogando anche con le esperienze artistiche visuali che negli anni Settanta sono state ispirate da esso. Ma lo fa in maniera non didascalica: potrà risultare strana, certo; come quando incontriamo un film che usa coordinate e assetti di sguardo differenti, non convenzionali. Come quando si vede un film importante.

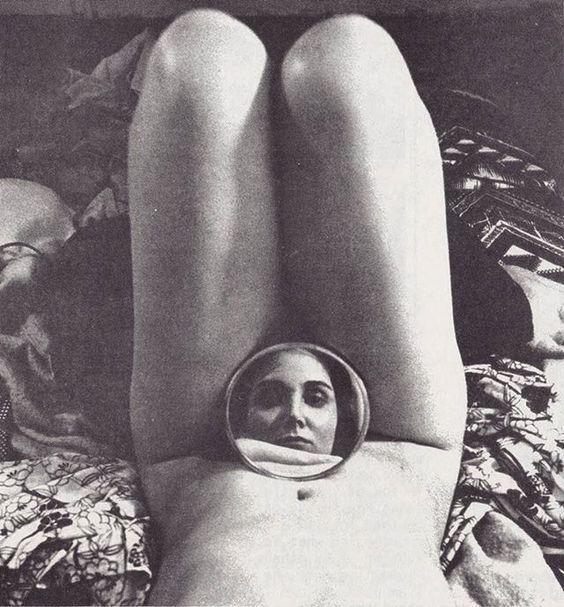

Annegret Soltau, “Serie Self”, 1975-76.

Armen Susan Ordjanian, “Self Portrait”, 1981.

A otto minuti dall’inizio di Ritratto della giovane in fiamme e della vicenda raccontata, di notte, dopo la traversata, Marianne, appena giunta nella dimora della madre di Héloïse, una volta nella sua stanza, si spoglia, per asciugare gli abiti, e si siede nuda, sul pavimento. La macchina da presa ce la mostra di profilo, davanti al focolare, mentre si fuma del tabacco, con una fotografia che ricorda certi quadri di Georges de La Tour. Guardandola, così come ce la fanno vedere l’occhio dell’inquadratura e la composizione della scena, si ha quasi il sospetto che sia incinta, per quella prominenza quasi straniante di un ventre evidentemente non messo in posa e pancia in dentro. Quel corpo è bello, giovane, ma, come i seni nudi abbandonati di Héloïse, non ha niente dell’idealità con cui la pittura della sua epoca ha per lo più spogliato e ritratto i corpi delle donne. Niente, di quella figura, suggerisce seduzione; è il corpo di una donna mostrato da occhi (di donna) che non hanno in mente, come punto di arrivo e di legittimazione di questa visione, uno sguardo spettatoriale che si aspetta che offrire piacere e seduzione siano l’unica funzione significativa di un corpo femminile senza abiti addosso. C’è un’erotica, in quell’immagine; ma non è un’erotica del dominio. Anche quello, in effetti, è un ritratto, un portrait, per la capacità di parlarci di una persona singolare, di un corpo libero, slegato dall’aspettativa di uno sguardo che la possieda.

«Voleva essere quello che sembrava e sembrare quello che era», dice la narrazione di Isabel, la protagonista di Ritratto di signora (The Portrait of a Lady, 1880-81, da cui Jane Champion ha tratto il film del 1996). Anche in quel romanzo, come nel film, il tema dell’immagine (portrait), in quanto bisogno di essere vista e guardata, come situazione visuale in cui si incrociano aspettative altrui e immaginazione di sé. Riguardando retrospettivamente, proprio a partire dal Portrait, i film sinora realizzati da Sciamma, e in particolare Tomboy (2011) e Bande de filles (2014, sciaguratamente tradotto in italiano con un titolo orientalista come Diamante nero perché le protagoniste sono ragazze di origini africane), tutti questi lavori (compresa la sceneggiatura di Ma vie de Courgette: La mia vita da zucchina, 2016) svolgono una riflessione su corpi “non conformi” alle regole previste dal genere, scavando nell’attrito tra l’immagine sociale e l’immagine di sé («Fugere non possum» Non posso fuggire, cantano le donne streghe in una scena importante).

François Boucher, “Madame de Pompadour”, 1756, Alte Pinakothek, Monaco (dettaglio).

Sciamma non risolve questa frattura semplicemente come dissidio tra forma e vita, perché anzi si tratta di reinventare, anche cinematograficamente, il potere performativo della propria identità – e con evidente risonanza con le categorie di una pensatrice come Judith Butler. In questo senso, l’anima del film Ritratto della giovane in fiamme è duale: perché colei che ci lascia il sentimento e la riflessione intorno a cosa sia l’amore e, intrecciato ad esso, il destino della donna artista, non è solo una delle protagoniste, ma il sistema incrociato dei loro ritratti. Non è soltanto Héloïse, che nei panni di Euridice avrebbe gridato: «Voltati!», e non è neppure soltanto Marianne, che come Orfeo, preferisce comportarsi da poeta e mantenere la memoria della donna amata. Il cinema, come arte di far vedere e reinvenzione dello sguardo, tiene insieme entrambe: Héloïse e Marianne. Separate da un destino storico, ma riprese, rimesse in scena e fatte rivivere dalle immagini che funzionano come scrittura del silenzio. Je sais à quoi tu penses (So a cosa pensi): si legge sulle celebri tele, che ci guardano, mute, nell’Histoire(s) du cinéma, (1988-98) di Godard.

Jean-Luc Godard, “Histoire(s) du cinéma”, 1988-98, cap. 2a: Seul le cinéma.

cap. 2b: Fatale Beauté.

Immagini, allora, in mancanza d’altro. Come quando, dopo l’aborto della serva, Héloïse chiede a Marianne di dipingere quell’evento, di farlo esistere ancora; e di non trattarlo, assieme a tutto il resto, come evento passeggero, ma come condizione profonda che chiede di essere vista.

Ritratto della giovane in fiamme non è un film in costume; né è un’opera dedicata a rimozioni e conflitti risolti e conclusi. Lo mostra, senza dirlo, la scelta stessa di far eseguire i molti quadri usati nel film da un’artista contemporanea, Hélène Delmaire, autrice di opere come questa:

Dipinto di Hélène Delmaire (fonte: Contemporary Art Curator Magazine).

Il film di Sciamma è cinema che agisce anche nel senso che ci fa rivivere e rivedere che accettare il modo in cui l’arte, anche l’arte del passato, agisce su di noi, non è mai un gesto neutro. Spostare completamente il discorso sull’arte, passando dal piano dell’esperienza vissuta di cui la musica la letteratura la pittura e anche il cinema ci parlano, al piano dei puri valori formali e della Bellezza, non è un’azione innocente. So a cosa pensi, dice Godard alla donna malinconica di Le Balcon di Manet; So a cosa pensi, diciamo noi spettatori, guardando di nascosto, assieme a Marianne, nell’ultima scena del film, Héloïse che piange e ride in silenzio, ascoltando finalmente, da un palco teatrale, l’Estate di Vivaldi eseguita da un’orchestra. Mentre rivive la memoria di un destino impossibile e invisibile, in mancanza del quale resta, tuttavia, l’immagine. So a cosa pensi.