TOCATÌ / Cibo e gioco: dilettanti in cucina

Mai giocare col cibo, dileggiarlo, riderci su. Mangiare – e men che meno cucinare – è una faccenda tanto vitale per il corpo quanto corroborante per la mente, la cognizione, la cultura. Dunque sacra. Ingoiamo – e ancor prima prepariamo – bocconi e pietanze, calorie e manicaretti, e con essi altrettanti segni, simboli, significati: cose che, costituendoci nel fisico, e trasformandoci nello spirito, parlano di noi, ci rappresentano, ci danno una prima basilare idea di quella che è la nostra più intima autocoscienza, individuale come sociale. Nulla di più lontano, dunque, dall’attività ludica, da quel fare disinteressato che è lo spasso fine a se stesso.

Quante volte lo abbiamo sentito ripetere, silenziosamente suggerire, pensosamente declamare? Si tratta, difatti, del più trito luogo comune, e cioè dell’idea – o, meglio, dell’ideologia – per la quale tutto ciò che è legato al cibo, all’alimentazione, alla cucina e alla tavola è impegno tanto serio quanto faticoso, grave e accigliato proprio perché esito di un affaccendarsi continuo, di uno sforzo quotidiano di cui non si può, per principio fisiologico, fare a meno: cucinare serve a nutrirsi, e stop; tutto il resto è letteratura. Un’idea, diciamolo subito, banale e semplificatoria, non foss’altro perché declina in modo assai ingenuo, e perciò terroristico, tutti gli elementi in ballo (e i loro rispettivi contrari): il cibo (e la denutrizione), il gioco (e il lavoro), il segno (e la cosa).

Basta rifletterci un attimo per rendersi conto che, là dove finisce il bisogno animale della nutrizione e l’angoscia collettiva della fame, comincia l’universo antropologico del cibo, e con esso i giochi millenari – allegri e no, tanto spensierati quanto profondi – che ne fanno il luogo privilegiato in cui piacere e conoscenza, goduria e cultura, divertimento e socialità non si oppongono affatto, trovando anzi occasioni plurali e differenziate per sciogliersi in sintesi superiori. Kant, pervicace amante della convivialità, sosteneva che il gusto è piacere senza interesse: non solo quando è, metaforicamente, apprezzamento della bellezza artistica o naturale, ma già se rimane, letteralmente, accostamento sensoriale al cibo. Parlava non a caso, a questo proposito, di libero gioco delle facoltà mentali, ivi compresa, manco a dirlo, la conoscenza sensibile. Principio su cui non poteva non essere d’accordo l’ottocentesco fondatore della gastronomia come scienza, ovvero quel giudice crapulone che fu Brillat-Savarin, per il quale la felicità dell’uomo consiste nel condividere la medesima tavolata di fronte a sofisticate leccornie e generosi calici di Bourgogne. Se il vino, amava ripetere Hemingway, è il segno più riuscito della civiltà umana, è perché i segni e i simboli, dal canto loro, non hanno in sé nulla di necessariamente pensoso, non esprimono concetti ma rielaborano saggezze vissute, dunque anche e soprattutto quelle ludiche, piacevoli, gioviali. Quanto al gioco, non sarà necessario, qui e ora, ribadirne il carattere fondativo, intrinsecamente culturale, etnico: basti pensare al caso della festa.

Il tutto per ricordare, e sottolineare, che fra cibo e gioco c’è molto più feeling del previsto, o quanto meno di ciò che prevede il senso comune, sempre più lontano, oggi come ieri, dal beneamato buon senso. Limitiamoci, per dirne ancora, alla contemporaneità. E limitiamoci alla cucina, attività che prelude alla convivialità senza necessariamente esserlo. Immergiamoci così nel mondo dei media vecchi e nuovi che, permeando la nostra esperienza, la (ri)costituiscono alla base. In tale mondo, si sa, la cucina da alcuni anni a questa parte (ma citando il solito Mario Soldati possiamo tornare assai indietro nel tempo) fa spettacolo. L’imperante gastromania riempie all’unisono schermi televisivi e display di smartphone con ricette della nonna e timide spadellate, preziose raccomandazioni dello chef e obbedienti richiami alle tradizioni gastronomiche locali. Di modo che i cosiddetti game show che spopolano nei palinsesti tv usano la stanza dei fornelli come ambientazione di sfondo, laddove la presunta libertà d’espressione dei blogger in rete passa attraverso contenuti quasi esclusivamente culinari. Il cibo, in altri termini, doma ogni conflitto possibile fra tecnologie comunicative, mettendo d’accordo, e intrecciando fra loro, discorsi sociali e piattaforme mediatiche meno diversi di quanto non sembri. E soprattutto coniugando da par suo attività culinarie con istanze ludiche.

Pura moda destinata a divenire fuori moda? andazzo passeggero di cui, fra breve, nessuno ricorderà più nulla? Da anni si profetizza la fine della gastromania. La quale però, pur assumendo facce e valori incessantemente nuovi, non accenna veramente a scomparire. E la ragione profonda di questa longevità sta con buona probabilità in questo legame segreto fra cucina e gioco, che i media appunto mettono in scena, non riuscendo loro malgrado a inflazionarlo. Analogamente in rete, per non dire nei social, il tema della gastronomia continua a furoreggiare. Il pubblico dei media non sarà più generalista, ma alla cucina come gioco non ci rinuncia per alcun motivo al mondo.

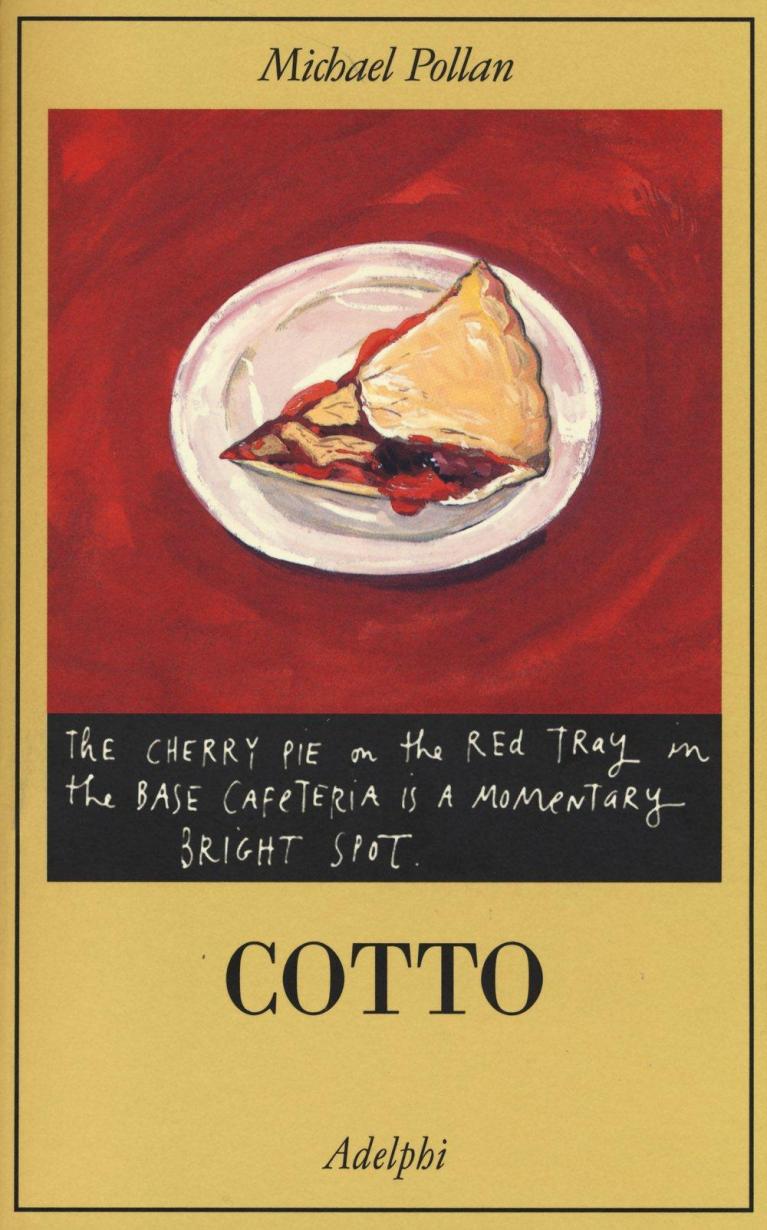

Il fatto è che, come ha ricordato per esempio Michael Pollan in Cotto (vedi recensione su doppiozero), da alcuni decenni in qua l’attività culinaria è fortemente cambiata, soprattutto per quel che concerne le sue valorizzazioni sociali, e dunque i suoi significati antropologici. Se, come sembra, l’uomo è l’unico animale che cucina, per farlo ha da sempre dovuto destinare una parte non indifferente della propria giornata a trasformare le materie procacciate – vegetali come animali – in cibo accettabile, gradevole al gusto prima ancora che sicuro per lo stomaco. L’attività culinaria (simbolizzante, sacrale, sociale che sia) in un modo come nell’altro è stata prerogativa di alcuni precisi soggetti (appartenenti per lo più al genere femminile negli ambienti domestici, a quello maschile nei luoghi di ristorazione), espressamente deputati per praticarla. Nelle diverse epoche storiche, nei diversi paesi del mondo, è stato necessario che a un certo punto della giornata qualcuno abbia dovuto sospendere quel che faceva (lavorare come dormire) per mettersi a cucinare, per garantire a se stesso e agli altri un pasto adeguato.

Ma oggi, ricorda Pollan, non è più così. L’industria alimentare, nel bene come nel male, e con essa i suoi derivati (si pensi al delivery food), hanno progressivamente modificato gli scenari gastronomici, negando di fatto l’obbligo – fisiologico come sociale – del cucinare. Da un bel po’ di tempo in qua (cosa che l’attuale pandemia ha solo accelerato, mostrandocene gli effetti) è perfettamente possibile mangiare, e mangiare anche bene, senza cucinare, e senza che nessuno nei nostri dintorni (soprattutto in famiglia) cucini per noi. Vado al supermercato e trovo pietanze già pronte di tutti tipi, etniche comprese: basta un colpo di microonde ed è fatta. Tiro su il telefono e chiamo il pizzicagnolo dell’angolo che mi consegna manicaretti sopraffini. Internet è zeppa di siti dove ordinare cibo meraviglioso che ci viene recapitato posto casa in venti minuti. Come dire che posso perfettamente abolire la famigerata stanza dei fuochi dal mio appartamento senza minimamente soffrirne. Cucinare non è più necessario.

Motivo per cui, concludendo il ragionamento, la cucina è diventata un’attività ludica, un piacere senza interesse, una faccenda bella, divertente, giocosa, proprio perché tutt’altro che utile. Roba da dilettanti, avventurieri alle prime armi, sfaccendati che, compulsando a più non posso ricettari d’ogni forma e natura (cartacei, televisivi, digitali), si improvvisano cuochi competenti così come potrebbero, senza percepire differenza alcuna, giocare a golf o a poker, andare in palestra o in piscina, partire per i mari del Sud o spettegolare con il portiere dello stabile. Spieghiamo così l’interesse costante verso le trasmissioni televisive sulla cucina, rientrino esse nel genere del game show oppure in quello del documentario giornalistico; così come capiamo il proliferare di tutti questi blog culinari dove persone ufficialmente non professioniste somministrano ricette ai loro fedeli seguaci, influenzando più che altro una passione culinaria fine a se stessa, giocosa, divertente, senza per questo essere meno rilevante. È in atto insomma – va detto senza tema d’esagerare – una vera e propria rivoluzione antropologica.

Da quando decine di migliaia di anni fa, nel Neolitico, la cosiddetta scoperta del fuoco portò all’invenzione della cucina, l’azione del cuocere è stata caricata di simbologie d’ogni tipo, ma soprattutto considerata una pratica necessaria, indispensabile, e con ciò delegata – spesso forzosamente – a personale appositamente specializzato (in casa e no). Da un po’ di tempo in qua non è più così. L’inversione è totale: si cucina per diletto, per gioco, per piacere, con esiti non sempre riusciti, talvolta disastrosi, comunque sociologicamente interessanti: adesso, per esempio, che l’obbligo del cucinare è venuto meno, alla macchina del gas si accostano per lo più gli uomini, mentre le donne, e le nonne, forti della loro competenza acquisita nei millenni, assumono il ruolo di dispensatrici di consigli (divengono per esempio delle blogger); oppure, altro esempio, se sino a poco tempo fa si ospitavano gli amici a cena, cioè per mangiare, adesso li si invita a casa per cucinare insieme, per sperimentare tutti uniti, fra l’ironico e il patetico, quelle nuove pietanze di cui s’è letto nell’ultimo ricettario di grido.

Ma stiamo attenti: fra il giocatore che spadella in tv e il ragazzone che compie la medesima operazione fra i muri domestici c’è un’analogia solo apparente. Nel primo caso siamo in un gioco che mal nasconde una finalità, dunque un fare utilitario: il dilettante che cucina a MasterChef lo fa per diventare un cuoco ricco e acclamato. Nel secondo caso, invece, il dilettante resta tale, in tutti i sensi del termine: è un non professionista che si diverte, surrettiziamente ma significativamente negando il valore strumentale della cucina. Nonché affermando il suo carattere ludico.

È ancora presto per comprendere come si svilupperanno le cose in futuro: se cioè questa tendenza della cucina verso il gioco, che i media scimmiottano ai loro fini, resterà, com’è per adesso, una pratica d’élite, una roba chic che tende forse al ridicolo, o diverrà invece, come non è impossibile immaginare, un comportamento diffuso. Di una cosa (che Pollan dimentica) stiamo pur certi: che, da qualche parte, dei fornelli staranno comunque accesi: quelli di chi prepara il cibo da consegnare a casa, o predispone i tv-dinner surgelati che troviamo al supermarket sotto casa. Dalle schiavitù ci si libera assai più lentamente: e non è un gioco.