Antonio Latella per Ert / A Est dell’Eden di Steinbeck

Sette ore di spettacolo per scarnificare una saga romanzesca come East of Eden (in italiano La valle dell’Eden, 1952) del premio Nobel John Steinbeck. Due spettacoli più brevi, tre e quattro ore, riunibili in un’unica galoppata teatrale. In uno spazio dal taglio cinematografico che gioca sui piani ravvicinati o lunghi, e che condensa certi fatti o azioni nodali in simboli o in esplosioni estreme fino ai confini del melò, affidando alla parola il dipanarsi dell’anima degli avvenimenti. La valle dell’Eden, vista all’Arena del Sole di Bologna in una produzione Ert – Metastasio di Prato – Stabile dell’Umbria, è l’ultima creazione di Antonio Latella, che si è associato nel compito di traduzione drammaturgica dell’immenso romanzo la brava Linda Dalisi. E il testo risplende, asciugato ma non “ridotto”, portato alle sue ragioni essenziali, senza divagazioni e senza brani di colore, mantenendo intatti i sapori fondamentali dell’originale.

La sala rimane illuminata, come in un’indagine “scientifica” brechtiana, come in un’aula di anatomia o di entomologia. La scena nella prima parte si svolge essenzialmente intorno a un tavolo, con i personaggi seduti e con il protagonista, Adam Trask, che addirittura rivolge le spalle agli spettatori. Poi dall’isola familiare si evade con le storie del padre che ha combattuto la guerra di secessione, ha avuta la gamba amputata e quindi è diventato un pezzo grosso dell’associazione dei reduci, fino a lasciare misteriosamente una cospicua eredità ai due figli. Con questi, Adam e Charles, si torna intorno al tavolo, dove, mutando posizioni, esplodono i conflitti tra fratelli, che rispecchiano quelli biblici tra Abele e Caino. A un certo punto su quell’interno familiare cala una specie di sipario tagliaferro, a dividere in due il tavolo e a lasciare scorgere solo la parte bassa del fondo della scena, quando irrompe il femminile, Cathy, che diventerà nella seconda parte Kate, puttana e poi tenutaria di bordello, la madre dell’altra generazione, i gemelli Aaron e Caleb, ancora A come Abele e C come Caino.

Col sipario costruito di pannelli di legno – forse evocazione di quello di ferro che, simbolo della società prosaica, distruggeva il carretto dei comici in un allestimento strehleriano dei Giganti della montagna – irrompe un femminile selvaggio, un “mostro” addirittura lo chiama Steinbeck, una figura fuori dalle norme, monstrum, che tutto travolge, i rapporti di parentela, gli affetti, in una caccia spasmodica all’interesse proprio, forse a una felicità negatale fin da bambina. Cathy/Kate genererà i due gemelli protagonisti della seconda parte, probabilmente figli dell’ombroso Charles, ma attribuiti ad Adam, reso quasi santo da una lunga iniziazione alla guerra voluta dal feroce, ambizioso padre Cyrus, incapace di sopportare l’assenza di coraggio. Lei lo sparerà, Adam, poco dopo la nascita dei bambini, per riconquistare la libertà e diventare prima donna e poi maitresse di bordello. Quel monstrum continua a scavare in lei, a farle sognare altra vita, altre maschere e proporzioni, come Alice nel paese delle meraviglie, con un ciuffo di capelli biondi sul volto, mistero e tarlo interiore che si propaga come un virus.

La seconda parte vedrà inizialmente la scena vuota, un amplissimo campo lungo, poi di nuovo, alla morte del contadino inventore e profeta Samuel, dell’altra famiglia, gli Hamilton, da cui nascerà lo stesso Steinbeck, sarà riempita dallo scheletro di metallo di abitazione, il bordello, la casa, la famiglia esplosa e distrutta, che alla fine recluderà Cathy/Kate tra i suoi pannelli, aggiunti in un lavoro di costruzione che scorre parallelo all’ultima rivelazione tra i fratelli, dal più smaliziato Caleb a Aaron cresciuto ignorando di essere figlio di quella donna.

La trama complessa rifulge nella parola scandita, lavorata a sottrarre dagli attori, in segnali acustici rimbombanti, come i passi o le voci nei momenti in cui gli effetti sonori di Franco Visioli moltiplicano gli echi delle voci o di cadute di oggetti, di passi, di azioni. Echi, rimbombi interiori, che spaccano le ferite di colpe, di peccati antichi, di rivalità, di odi creati dai legami di sangue stretti, e dai cavalli galoppanti dei desideri. Il bene e il male, riflette la narratrice che incarna lo stesso Steinbeck, abbigliata in rosa pallido, colore che nella seconda parte contagerà i personaggi. Il male dell’essere respinti dal padre e del cercare la condiscendenza del padre, che forse si dovrebbe scrivere Padre. Adam l’ingannato, il vessato dal genitore, che crede di aver generato i due gemelli, è sempre (tranne in un momento di trasformazione e di consapevolezza dopo una lunga depressione nella seconda parte) di spalle: mentre si staglia al centro della scena, nei suoi interventi da profeta biblico, Sam Hamilton, che darà i nomi ai bambini trascurati da Adam ferito dalla sua donna, e leggerà la storia di Caino e Abele. Echi, ancora, rimbombi dal libro sacro ai conflitti quotidiani, mentre nell’ombra dietro il sipario caduto come muro che spacca e divide la scena si muove il famiglio cinese Lee – all’inizio solo mani che portano una teiera e due tazzine e piedi procedenti a zig zag.

Latella aveva messo in scena un altro fluviale romanzo americano, in cinque atti autonomi, niente meno che Via col vento diventato Francamente me ne infischio. Ma qui siamo da un’altra parte, anche se sempre dentro un mito di fondazione (quello dei Padri pellegrini, la Bibbia, una delle radici della letteratura degli States, dello loro e in altri modi della nostra cultura). Ci troviamo però anche dalle parti dei sinistri interni familiari della tragedia greca, con bambini sacrificati e figli costretti a odiare padri o madri terribili, come nel meraviglioso Santa estasi, dalle tragedie degli Atridi, premio Ubu e spettacolo Ert portato ad Avignone. Siamo dalle parti della recente Aminta come ferita d’amore e di desiderio incisa tutta nella parola, con un’essenzialità scenica che punta a una metafisica dei segni, dei gesti, dei comportamenti, ossia a rivelare qualcosa di archetipico dietro il plot amoroso o familiare.

La parola respira, nel pensiero filosofico del servitore cinese che finge la lingua servile del Pidgin – tutta “andale”, “fale”… – e in realtà rappresenta un barlume di coscienza e di affettività in quella famiglia segnata dai rifiuti che alimentano la catena del risentimento, della rivalsa, del peccato, dell’odio e via di nuovo. E il vecchio Sam, potentissimo, che fa il vuoto intorno a sé con la parola ispirata solo da saggezza di vita e da frequentazione del Libro, senza riuscire a cambiare i fatti ma insufflando germi per trasformazioni, lui che era inventore sfortunato, non riconosciuto, padrone di una terra secca, pietrosa, sterile, ma con una famiglia altrimenti feconda anche di affetti, legami, diversi destini, anche tragici, anche affaristici.

La parola respira nei rovelli e nelle distanze delle due coppie di fratelli, Charles-Adam, Calab-Aaron, nella dizione piana quasi sempre di spalle di Adam, contrastata dalla furia fisica, negli accoppiamenti, nelle ripulse, di Cathy/Kate, vero contrario che muove tutto, che porterà, alla rivelazione della sua maternità, alla partenza per la Grande guerra di Abele che ha avuto quel dono avvelenato dal suo Caino, rifiutato a sua volta dal padre nel suo gesto di dono di danari guadagnati sfruttando gli sbalzi del listino di un paese sull’orlo del conflitto. C’è un mondo dietro gli archetipi, anche la storia tra metà ottocento e primo novecento, i tempi che ci hanno costituito.

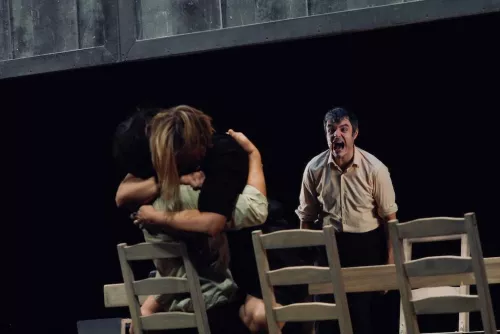

Vediamo attori meravigliosi in queste scene che passano dalla concentrazione intorno al tavolo familiare al campo lungo, al mistero del palcoscenico diviso dal muro, che crollerà rovinosamente allo sparo che chiude la prima parte; e poi in scene che si snodano dall’aria di caos emozionale dell’inizio del secondo episodio alla casa che si richiude su Cathy/Kate, fino alla sua morte, sempre con sparo, non con veleno come nel romanzo, con gli altri personaggi che si muovono sui bordi di quella costruzione con scheletro di ferro e assi mobili di legno, via via accumulate fino a serrarla, idea di casa rifugio, di casa prigione, di casa istituzione. Annibale Pavone, capace di trasmettere estraneità e partecipazione con la sua essenziale recitazione di spalle, è il perno intorno a cui tutto ruota. Christian La Rosa è Caino, urlante, disperato, incapace di comprendere il rifiuto, energia pura e sfida al mondo per Charles Trask e Caleb. Emiliano Masala è Cyrus, il padre che si azzoppa semplicemente togliendosi una scarpa, oggetto che tornerà in vari momenti in questa economia stretta di segni; incarna, inoltre, vari personaggi d’appoggio e poi Aaron, l’angelico, il disperso dell’anima. Candida Nieri, elegante, insinuante, incarna la voce dell’autore e personaggi femminili minori. Massimiliano Speziani è un Lee ritirato nel disincanto dell’umile che ha molto subito, dovendo travestirsi per sopravvivere, carico della potenza della ragione che non ha paura di sporcarsi con la realtà. Michele Di Mauro ha il trasporto e la magnifica estasi di un patriarca scolpito dalla vita quotidiana e da una fede che sfida a petto aperto, con profondità, le difficoltà. Elisabetta Valgoi è un’irruzione, una distanza, un travolgimento: la passione che non si lascia dominare, un mostro, un mistero.

La scena è come una scultura contemporanea che nella stasi incuba il movimento, firmata con immaginazione omogenea al disegno complessivo da Giuseppe Stellato; i costumi di Simona D’Amico sparano, lievemente, la realtà nella fantasia, così come le luci di Simone De Angelis, quasi fisse ma con un paio di salti assolutamente significativi, e con gli appannamenti dati dalla caduta del muro-sipario e dalla costruzione della casa. Il suono di Visioli è azione e emozione, crepaccio e cima. La regia è un ulteriore capitolo della sfida di Latella a rinnovare un ruolo messo in crisi dalla moltiplicazione dei segni e dei soggetti nella società e nell’arte liquide: è avventura, con gli attori e con gli altri artisti, a creare sprazzi per decifrare la nostra misteriosa realtà, a generare per sottrazione e condensazione.

Alla fine, tra odi, composizioni, rancori, lutti, domina la parola ebraica scoperta da Lee, prima del perdono, della composizione, dello spegnersi afasico di Adam: timshel. Non: “lo dominerai” (il peccato); e neppure: “dominalo!”; ma: “tu puoi” – timshel. Ed è silenzio carico di morte e di nuovo futuro.

Dopo il debutto bolognese all’Arena del Sole per Emilia Romagna Teatro, La valle dell’Eden si può vedere, con le due parti divise in sere diverse e in “maratona”, al Metastasio di Prato fino a domenica 24, al Morlacchi di Perugia del 27 novembre all’1 dicembre, all’Argentina di Roma dal 5 al 15 maggio.

Fotografie di Brunella Giolivo.