Donne e fotografia / Lee Miller, Letizia Battaglia e le altre

La mattina del primo maggio 1947 Evelyn McHale sale all’ottantaseiesimo piano dell’Empire State Building e si lancia nel vuoto. Non si schianta al suolo: il suo corpo si arresta sul tetto di un’automobile, quasi intatto. Gli occhi sono chiusi, sembra addormentata; con una mano tiene la sua collana di perle. La fotografia la scatta un certo Robert Wiles, aspirante reporter, e viene pubblicata senza troppi scrupoli sulla rivista Life Magazine come Picture of the Week. È difficile staccare gli occhi da questa immagine, dove la bellezza imperturbabile della donna sembra cercare un impossibile equilibrio con il suo gesto di ribellione estrema. “Una donna che aveva fatto la storia, senza avere una storia”, dice Nadia Busato, che le dedica il suo romanzo Non sarò mai la brava moglie di nessuno (SEM, 2018), titolo ispirato a una frase che la ragazza aveva scritto su un biglietto destinato ai familiari e al futuro marito.

Un’altra immagine, altrettanto nota, vede la celebre fotografa Margaret Bourke-White mentre impugna la sua fotocamera all’ultimo piano del Chrysler Building, sospesa nel vuoto, a cavalcioni di un doccione a forma di gargoyle. La foto, realizzata dal suo assistente Oscar Graubner nel 1935, rende come meglio non potrebbe i caratteri per cui la fotografa vuole essere considerata dai contemporanei e dai posteri: una donna che sfida la forza di gravità, senza alcun timore, un’eroina. Desideri che prenderanno forma in una vita estremamente avventurosa, da lei stessa raccontata in Portrait of Myself, pubblicata nel 1963.

Le storie di Evelyn McHale e Margaret Bourke-White sono agli antipodi, eppure sono unite da un bisogno di narrazione, che a ben vedere non è che un pretesto esistenziale per la memoria, cioè la sopravvivenza. Pretesto e medium narrativo è la fotografia, ed è proprio nell’ampio solco della storia della fotografia che è possibile ripercorrere un sentiero apparentemente più oscuro e angusto, perché ancora poco esplorato, di storia di donne fotografe, molto spesso raccontate da donne.

A ben vedere, gli sforzi in questa direzione vanno sempre più intensificandosi, basti ricordare solo alcune delle mostre che affollavano gli spazi espositivi poco prima della chiusura per il lockdown: Gesti di rivolta. Arte, fotografia e femminismo a Milano 1975-1980 a cura di Cristina Casero e Attraversare l’immagine. Donne e fotografia tra gli anni ’50 e gli anni ’80 curata da Angela Madesani. A Brescia, inoltre, si sono svolte contemporaneamente due mostre in due diverse gallerie dedicate a Romana Loda, una curatrice che con alcune mostre dedicate ad artiste e fotografe ha anticipato, nel 1974, la svolta decisiva impressa da Lea Vergine con la celebre L’altra metà dell’avanguardia, sulla cui storia si è soffermata Raffaella Perna. A queste si aggiunga una mostra che non ha mai aperto, curata da Walter Guadagnini: Essere umane. Le grandi fotografe raccontano il mondo. Da sottolineare che nei cataloghi, alle consuete selezioni di immagini, a volte si accompagnano brevi monografie che raccontano le storie spesso dimenticate di fotografe, galleriste e curatrici. A tale proposito in Francia è stato da poco editata Une histoire mondiale des femmes photographes, a cura di Luce Lebart e Marie Robert (Textuel, 2020), mentre in Italia Patrizia Pulga aveva pubblicato Le donne fotografe dalla nascita della fotografia ad oggi. Uno sguardo di genere (Pendragon, 2017).

Letizia Battaglia e la giornalista Sabrina Pisu firmano Mi prendo il mondo ovunque sia. Una vita da fotografa tra impegno civile e bellezza (Einaudi, 2020), un libro articolato su due piani distinti ma tra di loro necessari. Nella prima parte, Letizia Battaglia ripercorre la sua vita e la scelta di essere, non tanto e non solo, la conclamata “fotografa della mafia”, ma una donna che ha sempre cercato di esprimere l’anima di Palermo, la sua bellezza assieme al suo dolore. Fotografare, per lei, coincide con un desiderio di indipendenza che nessuna imposizione è in grado di frenare, un’esuberanza che infiamma l’esistenza. Non si tratta, peraltro, di rivendicare uno status di autonomia artistica, anzi, è esplicita nel precisare la dimensione sociale (“È necessario, però, che io attraversi questa memoria, che è mia, ma anche e soprattutto collettiva”) ed esistenziale (“Sono nata come persona solamente quando avevo trentanove anni: è stata la fotografia a reinventarmi come donna, a darmi un’identità, un’autonomia, a farmi superare timori e ostacoli”) in cui è maturata la sua esperienza di donna fotografa. La sua macchina fotografica non è mai stata un mezzo per diventare famosa ma “era come un altro cuore, un'altra testa”, mi ha raccontato in un’intervista che le ho fatto a Palermo nel 2016.

Nel momento in cui, fra le pagine del libro, rievoca la scena dell’omicidio di Piersanti Mattarella, descrive anche il proprio modo di fotografare: “Il vetro del finestrino dell’automobile in cui viaggiava Mattarella era in mille pezzi e ci ho infilato la fotocamera dentro mentre Franco Zecchin, che era con me, ha fotografato la scena da fuori. In quei momenti ognuno fa la sua scelta: è il modo in cui si orienta lo sguardo che racconta il mondo”. Stare vicina al dolore significa incarnare il dovere di mostrare tutto l’orrore. “Per fotografare dovevamo spesso mettere i nostri piedi nel sangue”. Eppure non si ferma: non accetta passivamente la morte e non vuole farsi travolgere dall’impotenza. La risposta è nella ricerca della bellezza, anche se pervasa dalla sofferenza. Nel 1969 scatta la prima fotografia per L’Ora. “Fotografai Enza Montoro, una prostituta di Palermo, bellissima, con delle mani lunghissime, bianche. (…) Era l’amante dei mafiosi. E io ho amato subito questa donna, devastata e dalle mani bianche e lunghe”. Oggi le “sue” bambine sono il volto luminoso di Palermo, il libro è dedicato a loro e a Leoluca Orlando. Ed è come se fosse dedicato a se stessa: “Palermo sono le bambine che nei quartieri poveri continuano a guardare il mondo con occhi pieni di sogni. Palermo sono io. È una città piena di cose, belle e brutte. Come lo è un amore”.

Sabrina Pisu, nella seconda parte del libro, si occupa soprattutto di ricostruire la storia del quotidiano palermitano L’Ora e quella della mafia, soffermandosi in particolare sulle storie delle persone che la Battaglia ha fotografato fra cui Boris Giuliano, Cesare Terranova, Lenin Mancuso. Grazie alle sue immagini, scrive la Pisu “non c’è più distinzione tra la storia che si compie e chi la racconta, il connubio è totale e lacerante. Fotografo e morto ammazzato sono dentro la stessa inquadratura, fanno parte della stessa realtà perché sono parte della stessa società civile”. Inoltre un intero capitolo è dedicato alla fotografia scattata dalla Battaglia il 7 giugno 1979, in cui vengono ritratti l’allora Presidente del Consiglio Giulio Andreotti con il mafioso Nino Salvo all’hotel Zagarella di Palermo. Letizia Battaglia è “una donna che ha vissuto pienamente la Storia al punto da lacerarla dal suo interno per poterci scrivere dentro la sua”. E per questo la giornalista conferisce una solida base storiografica alla narrazione della fotografa, ne costruisce una verosimiglianza attraverso l’incrocio di diverse fonti, testimonianze e interviste.

Di tutt’altro genere è l’incontro tra donne narrato in La vasca del Führer (Einaudi, 2020) di Serena Dandini. Colpita dalla celebre immagine di Lee Miller, ritratta da David Scherman, amico e fotografo di Life, nella vasca da bagno della casa di Hitler a Monaco, la Dandini decide di raccontare la storia di questa fotografa, un incredibile groviglio di bellezza, sfrontatezza e anticonformismo. Così si documenta, ne segue le tracce e trova spunti per immedesimarsi. Dopo una strepitosa carriera di modella, le cui foto vengono pubblicate su Vogue, Lee Miller decide che Parigi è l’unico luogo in cui è possibile sentirsi libera. Non accetta più il ruolo banale e riduttivo di femme fatale e si rivolge a Man Ray. Lo cerca e ne diviene compagna e musa ispiratrice: per lui è un sogno, per lei una trappola. Ne scaturiscono dei meravigliosi ritratti, ma non bastano a farla restare. Abbandona Man Ray, torna a New York e apre un suo studio, ma nel momento in cui si sta affermando, la sua inquietudine la spinge a sposare un ricco egiziano. Non funziona. L’Oriente si rivela una noia deludente e il ruolo di moglie proprio non le appartiene. Paradossalmente sarà la guerra a restituirle la libertà tanto desiderata: diventa corrispondente di guerra per Vogue. “Preferisco fare una fotografia che essere una fotografia” sono sue parole diventate eredità intellettuale, un lascito per le generazioni future.

Stando nel cuore del conflitto ha scattato le sue immagini più significative, nelle quali convivono il dovere di mostrare gli eventi e le precedenti esperienze vissute a contatto con i surrealisti. I cadaveri sul fronte, i morti nei campi di concentramento, l’Europa devastata, che non cesserà di fotografare con la fine della guerra, registrano la realtà dal punto di vista di una testimone attendibile, ma hanno anche un aspetto che sfiora l’onirico: la realtà coincide con l’incubo. Purtroppo il dolore, che ha invaso il suo sguardo, ha invaso anche la sua vita spingendola verso il vuoto e l’oblio. Smette di fotografare e si dà all’alcool. Il suo vero oggetto d’affezione, l’inseparabile Rolleiflex, finisce in soffitta.

Per Serena Dandini, e per le donne di cui si fa portavoce, ovvero la generazione che negli anni Settanta ha ottenuto grandi vittorie sul piano civile, come il divorzio e l’aborto, è sicuramente un modello forte a cui ispirarsi. Vite del tutto eccezionali come quella di Lee Miller, ma anche di altre donne come Dora Maar o Claude Cahun, ricordate dalla Dandini, sono fonti d’ispirazione e modelli di vita che è possibile realizzare, anche tenendo conto della loro condizione di appartenenza a un’élite. Le donne degli anni Settanta, ricorda Maria Nadotti, non hanno in testa “la massa di sposine bionde, sciocche e felici con cui negli anni Cinquanta, a guerra conclusa, la macchina hollywoodiana farà del suo meglio per irregimentare sogni, aspirazioni, desideri della donna americana e occidentale media”, al contrario cercheranno di essere libere dai padri, dai mariti, dai maestri. Confrontarsi con la vita di Lee Miller è quindi fare un inevitabile bilancio esistenziale e generazionale. Con buona dose di humor la Dandini sembra voler dire: “si può anche perdere” quando è costretta ad ammettere: “Elizabeth Miller mi stupisce e continua a ribaltare ogni mia convinzione. Viaggia ai confini della moralità e surclassa qualsiasi gesto oltraggioso di noi ragazze degli anni Settanta, che abbiamo a malapena bruciato un reggipetto”.

Gli aspetti autobiografici contenuti in entrambi i libri non appaiono come storie esemplari, profili perfetti e luccicanti. Il patto autobiografico, possibile perché in un’autobiografia la distanza tra autore, narratore e protagonista si azzera, rende le vicende delle protagoniste, come delle narratrici, meno epiche e più vicine al quotidiano, e rende noi lettori consapevoli che la memoria, alla base di qualsiasi autobiografia, è fatta anche di ellissi, omissioni e vuoti. Se Letizia Battaglia non è una “Wonder Woman”, ma una donna che rivela passioni e anche fallimenti, Serena Dandini, lo fa capire molto bene, è distante anni luce da Lee Miller. Ma è proprio questo l’aspetto che rende i racconti vicini a ciascun lettore e lettrice: un tentativo di guardarsi attraverso le vite delle altre senza alcuna autocelebrazione.

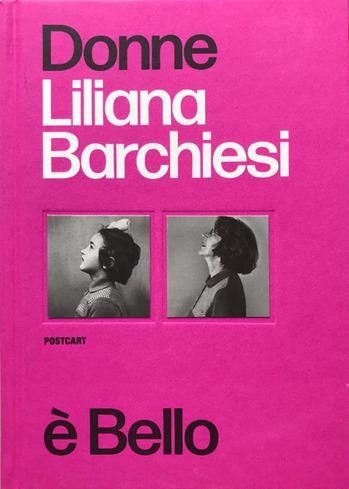

Il numero considerevole e direi crescente di mostre, eventi e pubblicazioni dedicate all’universo fotografico femminile pone un inevitabile quesito sui motivi, sui significati e sulle condizioni che rendono possibile questo fenomeno. La lunga e articolata stagione del movimento femminista ha certamente un peso preminente: si tratta, a distanza di mezzo secolo, di fissare in termini storici e storiografici questa esperienza, come fa Liliana Barchiesi, fotoreporter e femminista con il suo libro fotografico Donne è bello (Postcart, 2020) corredato dai testi di Lea Melandri e Giovanna Calvenzi, con cui tende una mano alle giovani generazioni.

__title__

__title__

La novità, rispetto alle narrazioni storiche del femminismo, è che adesso disponiamo di un vasto corpus di immagini, che hanno non solo il valore documentario di ciò che è stato, ma anche un potere evocativo, una funzione pedagogica; sono la testimonianza di un’etica “altra” che si è finalmente radicata e interiorizzata nella società civile. Sono pure, tristemente, lo specchio dove guardare i tanti progetti inghiottiti nella palude del riflusso e interrogarsi sul come e perché quelle imprescindibili utopie libertarie sono crollate sotto i colpi del dilagante neoliberismo.

Donne come Letizia Battaglia e Serena Dandini, al di là del divario anagrafico, si raccontano e raccontano di anni in cui le lotte femministe hanno avuto il merito di rendere politico un fatto privato e di aver reso il discorso sulla sessualità un discorso corrente, normale, sociale. Anni in cui il conflitto assediava il quotidiano e metteva in discussione natura e qualità di ogni rapporto, riuscendo a spuntare leggi fondamentali come divorzio, aborto, statuto dei lavoratori, sanità. Oppure, con le parole di Lea Melandri, il periodo in cui si avvia “una lunga appassionante riflessione collettiva sui risvolti più “impresentabili” del rapporto uomo-donna: la cancellazione del piacere e della sessualità femminile, la maternità ridotta a obbligo procreativo, l’interiorizzazione di una visione patriarcale del mondo che si è posta come “neutra” e universale, la liberazione dell’aborto dal senso di colpa con cui è stato marchiato storicamente”.

Si possono paragonare queste narrazioni a quelle della Resistenza, un argine iconografico, uno spartiacque, una serie enorme di paletti che portano scritto: meditate che questo è stato. Perché le conquiste di civiltà non sono date per sempre, ce lo ricordano oggi i regimi reazionari dell’Est ex socialista e gli esempi più gloriosi di democrazia di oltremanica e di oltreoceano, ridotti a caricatura se non proprio a barzelletta.

Senza dubbio è utile, meritoria, anzi necessaria, questa grande operazione di recupero e riproposizione della fotografia al femminile. Il rischio è che si possa passare, magari inavvertitamente, alla commemorazione o peggio ancora alla celebrazione. Per evitare che quel corpo venga imbalsamato occorre recuperare lo spirito che lo ha reso vivo, spirito capace di critica e di corrosione. Continuare, oggi, a parlare di fotografia al femminile quando crollano, uno dopo l’altra, tutte le elaborazioni teoriche costruite sul genere, significa rendere un cattivo servizio a quanto di meglio ha saputo elaborare il pensiero femminile e femminista. A partire dai gender studies, passando per l’arricchimento progressivo dell’acronimo LGBTIQ+, fino agli studi sul soggetto nomade di Rosi Braidotti, i germi più fecondi non provengono più dall’altra metà del cielo quanto, piuttosto, da minoranze di minoranze, minuscoli frammenti, schegge cangianti di un universo tuttora in esplorazione.

La scommessa sta nell’evitare una scelta esclusiva tra un retaggio glorioso ma sostanzialmente appiattito sul piano di una emancipazione/omologazione e quella di un approccio speculativo, a dir il vero ancora elitario, che rigetta la stessa idea di identità.

La fotografia potrebbe allora proporsi come area operativa capace di includere l’esperienza del femminismo storico e la sperimentazione energetica delle ultime generazioni; come brodo di coltura per praticare nuove forme, linguaggi e contenuti confrontandosi con quanto è stato già detto, scritto e fatto nei decenni scorsi.

Forse le streghe non torneranno più, ma non è detto che nuove soggettività, davanti o dietro a un obiettivo, non riescano ancora a far tremare chi è convinto che una donna top gun voglia dire emancipazione o che la correttezza in politica si misuri col dire sindaca e ministra.