Speciale

Ritorno al futuro / Thomas Bernhard: il suicidio del pensiero

Oggi il secondo testo del nostro speciale Ritorno al futuro. L'idea è quella di rileggere libri del passato che offrano una prospettiva capace di illuminare il momento che viviamo oggi. Libri di storia, di antropologia, arte, filosofia, così come romanzi e testi poetici per leggere le nuove forme di autoritarismo del nostro tempo. Per leggere gli altri contributi cliccare sul nome dello speciale a sinistra sopra il titolo in questa stessa pagina.

Un clamore insopportabile di folle plaudenti. Il professor Josef Schuster, matematico e filosofo, si è ucciso. Buttandosi dalla finestra della sua casa che affaccia sulla Heldenplatz, Piazza deli Eroi, a Vienna. Il professor Schuster si è ucciso perché ebreo.

Siamo nel 1988, ma ogni volta che le cameriere aprono le finestre che danno sulla piazza, di fronte al Burgtheater, la moglie, Frau Schuster, sente le grida scomposte e acclamanti dell’adunata oceanica di austriaci che proprio in quel luogo aveva salutato nel 1938 il discorso del Füher proclamante l’Anschluss, l’annessione del paese alla Germania nazista, e soffre dentro di sé la marea montante dell’antisemitismo rinascente, dell’odio. Tant’è vero che per questa sindrome paranoide è stata anche ricoverata allo Steinhof, il manicomio di Vienna dove fu internato anche il nipote del famoso filosofo Wittgenstein.

Schuster, che era fuggito dal nazismo rifugiandosi a insegnare a Oxford, mentre il fratello Robert si era sistemato a Cambridge come Wittgenstein, negli anni cinquanta ha voluto tornare a Vienna. Ma subito prima del suicidio era sul punto di abbandonare nuovamente l’Austria e di rientrare nella città universitaria inglese, non sopportando il terrore della moglie. La casa era venduta, il pianoforte spedito, molti mobili imballati, gli effetti impacchettati.

Perché uccidersi? Perché quelle voci che la moglie sente nella carne sono un ectoplasma di una realtà insorgente, quella dei neonazismi, dei nuovi patrioti che sputano per strada alla figlia perché ha caratteri semitici, quella delle camarille universitarie che lo hanno sempre guardato con sospetto, come un corpo estraneo. Quelle grida sono un fantasma che sta riprendendo corpo nell’intreccio originario di fascismo e cattolicesimo oppressivo, quello dei riciclati tipo il cancelliere Kurt Waldheim, quello che dilaga perfino travisando il socialismo, diventato puro affarismo.

Sembra di leggere una cronaca dell’Italia craxiana e poi berlusconiana e di quella più recente salviniana, un lungo filo nero che possiamo far risalire allo strapaese, al machismo, all’imperialismo feroce e di cartone, al fascismo e alle sue radici antiche. Ma siamo solo a metà della notte, nel 1988.

Heldenplatz – rappresentato a Vienna nel novembre 1988 – è l’ultimo amaro, iperbolico, disgustato dramma di Thomas Bernhard. Lo scrittore attacca frontalmente la sua terra, quella dove era cresciuto senza padre, ramingo anche lui, allevato dal nonno scrittore e poi in un collegio in cui la sala delle adunanze con il ritratto di Hitler era stata sostituita, dopo la guerra, da una cappella cattolica. La nuova ricchezza del dopoguerra per quel paese, come per molti altri nel dopoguerra, aveva avuto come costo il conformismo, il pregiudizio, il disprezzo per la natura e per la bellezza, in una corsa alla modernità non esente da vecchie tare. Nella nuova Europa democratica non cessavano di agire l’oppressione confessionale, la grettezza piccolo borghese, il senso di colpa, la cura e la difesa strenua del particulare, alla radice dell’arroccamento xenofobo, del disprezzo per la diversità.

“Oggi l’Austria è un paese governato da affaristi senza scrupoli di partiti senza coscienza, ho detto a Gambetti, pensai ora davanti alla fossa aperta. Questo popolo austriaco defraudato di tutto, ho detto a Gambetti, cui negli ultimi secoli, nella maniera più infame, cattolicesimo, nazionalsocialismo e pseudosocialismo hanno estirpato dalla testa l’intelletto”. Così Bernhard scrive alla fine di Estinzione. Uno sfacelo (Adelphi), l’ultimo romanzo pubblicato poco prima di Heldenplatz, nel 1984.

Hitler accolto trionfalmente nella Heldenplatz a Vienna (marzo 1938).

Schuster in tedesco vuol dire calzolaio. Brecht, fuggendo dal nazismo, scriveva di aver cambiato più spesso paese che scarpe. Nel primo atto di Heldenplatz il guardaroba è invaso dalle scarpe del professore: per lui cambiare luogo vuol dire cambiare scarpe, sempre pronto a fuggire. Schuster il calzolaio è radicato a Vienna e in un paese di campagna dei dintorni, Neuhaus, dove sorge la villa di famiglia e dove risiedono i ricordi d’infanzia, una campagna amata in passato, ora odiata, ora minacciata di urbanizzazione selvaggia, per una strada che deve attraversare il gran meleto della tenuta. C’è qualcosa dell’esasperato senso di fine del Giardino dei ciliegi e c’è l’immobilità di Cechov, ma depurata di ogni patetismo, di ogni sentimentalismo o addirittura dei sentimenti, attraverso le maschere di personaggi che cercano di decifrare gesti inspiegabili di altri personaggi in una realtà incomprensibile secondo i vecchi criteri di ragionevolezza.

Schuster è un senza luogo. Insofferente di Vienna e della campagna, impaurito dal risorgere di un nazismo antropologico, non ha più amici né conoscenze neppure a Oxford: nella terra di nessuno tra l’Austria e l’Inghilterra, in un mondo non riconoscibile e minaccioso, sceglie come meta il basta, la morte. Almeno questa è l’interpretazione del fratello Robert, ugualmente stanco e sfiduciato, ma pago di rinchiudersi nella tenuta avita. Fuggono tutti, questi personaggi, da una realtà insopportabile, in cui l’azione ha perso di possibilità e quindi di valore. Un mondo in estinzione, con i vecchi valori negati.

Ma noi non vediamo mai in scena il professor Josef. La sua storia e i suoi pensieri sono ricostruiti per frammenti dai discorsi, spesso fluviali, apparentemente senza controllo, dei diversi personaggi che ruotano intorno al centro vuoto creato dal suo atto, dal suo suicidio, nonché al pieno del nazismo risorgente. Nei testi narrativi e in quelli teatrali di Bernhard raramente vengono narrati fatti da chi li ha vissuti o avanzate opinioni da chi le ha maturate. Siamo precipitati in un labirintico gioco di specchi in cui un personaggio parla a un altro personaggio raccontando qualcosa di un altro ancora, presumendo qualcosa di lui. Così, con un tono di corrosiva indignazione, è narrata la storia della famiglia ebrea Schuster e del professore che si ammazzò per le grida frastornanti emerse nella psiche della moglie.

Primo atto: nell’appartamento del professor Schuster.

Heldenplatz è un crescendo. Si sviluppa da figure di contorno che cercano di descrivere il professor Josef e di darsi una ragione del suo gesto e sale a poco a poco finché in scena, nell’ultima, in una stanza da pranzo ormai impacchettata per traslocare in Inghilterra – vuota come la pièce, mancante del suo vero protagonista – monta il vociare della folla della piazza del 1938.

Nel primo atto Schuster è narrato, nei dati essenziali della sua biografia, dalla governante Frau Zittel in dialogo con la cameriera Herta mentre preparano gli ultimi bagagli nella stireria, tra alte porte e ante altissime di armadi, aperte e chiuse. Le didascalie in questa pièce, come raramente nell’opera teatrale di Bernhard, sono estremamente precise, per indurre a una ricostruzione puntuale di quell’ambiente peculiare. La vecchia servitrice delinea la personalità puntigliosa del professore rievocando le sue maniacali istruzioni per stirare le camicie. In un clima claustrofobico le due donne, devote all’estinto, osservano anche il vestito indossato il giorno della morte appena segnato dal volo nel vuoto e dal rovinoso impatto con la piazza. Saltano da un argomento all’altro, mentre chiacchiere e notizie ci offrono una prima rappresentazione “laterale”, “dal basso” del professore, dei suoi viaggi, delle voci che ossessionano la moglie, del ricovero allo Steinhof della donna, dei preparativi per la partenza, di vicende familiari... Sembra di essere in una surreale commedia di conversazione, addirittura forse in un’operetta viennese, sulla quale incombe qualcosa di sinistro.

Nel Volksgarten.

Il secondo ritratto di Schuster, più preciso, con l’ansia per il riemergere del nazismo, lo avremo all’aperto, nel giardino che chiude la piazza, verso il Burgtheater avvolto in una nebbiolina di marzo (marzo 1988, esattamente cinquant’anni dopo l’Anschluss). Dialogano su una panchina le figlie Anna e Olga, e poi arriva il fratello Robert, lento, più giovane e più malato di Josef. La personalità del suicida si arricchisce ed emerge il timore per un mondo in cui stanno riprendendo corpo vecchi fantasmi, in cui tutto viene stravolto. L’origine, per riprendere il titolo del primo volume dell’autobiografia di Bernhard e un tema centrale in Estinzione, torna a premere.

L’origine è quella del popolo tedesco, forse dell’intera Europa sommossa dai nazionalismi, che è incapace di metabolizzare i principi della Rivoluzione francese e che anzi erige muri contro le sue idee fondanti. Ma è anche l’origine di un nomade del pensiero e della vita come il matematico filosofo Schuster, un ebreo errante, come i tanti costretti a fuggire incalzati dall’orrore, una personalità che cerca di mettere qualche ordine, almeno nelle minute cose quotidiane, in un mondo impazzito: senza riuscirvi.

Schuster viene raccontato dai ricordi di chi gli è stato vicino, quindi con una buona dose di approssimazione, di soggettività che mira a ricostruire – come sempre in Bernhard – una personalità in modo indiziario e perciò con un basso tasso di verità. Siamo in un mondo omologo a quello del pensiero maestro novecentesco del dubbio sulla conoscibilità, Wittgenstein. Per Bernhard la verità è un flatus vocis, è un sommarsi di varie opinioni che la rendono incerta, sospesa, inattingibile: il mondo e gli uomini non li possiamo conoscere, possiamo solo rappresentarli come a teatro, spesso nei modi più grotteschi.

Il nazismo avanza nuovamente, in molti modi antichi e nuovi, la natura e la bellezza vengono distrutte metodicamente. Dice il professor Robert, nel secondo atto, guardando verso il Burgtheater: “Quel che è rimasto a questo povero popolo minorenne / non è altro che il teatro / L’Austria stessa non è altro che un palcoscenico / sul quale tutto è depravato deteriorato e decomposto / una compagine di comparse detestata da sé stessa / fatta di sei milioni e mezzo di abbandonati a sé stessi / che ininterrottamente gridano a squarciagola reclamando un regista / e il regista verrà / per spintonarli definitivamente giù nel baratro (Heldenplatz, traduzione di Rolando Zorzi nel libro Garzanti, non più stampato, del 1992).

Atto terzo: l’ultimo pranzo.

Non si può non riconoscere in questo pezzo una sarcastica parafrasi del Macbeth nel suo momento più sconsolato (“La vita è un’ombra che cammina, un povero attore che si agita e pavoneggia la sua ora sul palco e poi non se ne sa più niente. È un racconto narrato da un idiota, pieno di strepiti e furore, che non significa niente”, atto V, scena 5). Così come in Schuster non si può non vedere un detronizzato re Lear dei nostri giorni (il personaggio shakespeariano ricorre più volte nel teatro dell’autore austriaco, popolato di vecchi cui diede corpo e voce l’impareggiabile Bernhard Minetti). L’assente Schuster è un Lear lontano, chiuso in sé stesso, verso il precipizio, spinto verso la tempesta impetuosa di tempi nuovi dal sinistro sapore già provato.

L’opera si concluderà nel salone svuotato, con un pranzo dopo il funerale. I personaggi sono seduti su sedie di fortuna, utilizzando anche valigie e bauli, dice la didascalia. Ancora conversazioni, futili a momenti, serie, tese in altri. Un convitato: “Sta succedendo proprio questo / quel che gran parte degli austriaci vuole / è che domini il nazionalsocialismo / sotto la superficie il nazionalsocialismo / è già tornato da un pezzo al potere”.

E intanto riemerge la tempesta delle voci del discorso di Hitler e della folla festeggiante: la sente solo Frau Schuster, che rimane impietrita, e la udiamo noi spettatori a poco a poco salire dalle finestre aperte, montare sempre sempre di più fino a sovrastare con il suo frastuono insopportabile le parole di tutti.

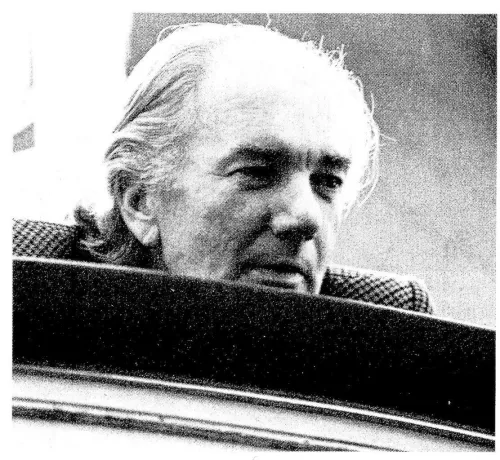

Manifestazione contro Bernhard davanti al Burgtheater la sera della prima di Heldenplatz.

Nel 1986 Jörg Heider diventa segretario del Partito della libertà austriaco, imprimendogli una svolta dal liberalismo verso un populismo nazionalista, xenofobo, razzista. Nel 1984 Umberto Bossi fonda la Lega Lombarda. Nel 1991 inizieranno le guerre nazionaliste nella ex Iugoslavia.

Bernhard fiuta il nuovo clima spirante non solo in Austria ma in tutta Europa. Ma non si limita a descrivere: senza didascalismi, con il suo stile bruciante, aggressivo, labirintico, apodittico, denuncia le cause, toglie le maschere, rivela intrecci perniciosi. Tanto che la prima rappresentazione dello spettacolo al Burgtheater di Vienna con la regia del fedele Claus Peymann si svolgerà tra le contestazioni violente e gli applausi, con la piazza antistante piena di striscioni contro lo scrittore “antipatriottico”. La direzione del teatro nel gennaio del 1989, poco prima della morte dello scrittore, pubblicherà un dossier con “trecento pagine di lettere minatorie, insulti, articoli scandalistici e diffamatori”, come si legge nella nota biografica pubblicata in calce al volume Thomas Bernhard: un incontro, edizioni SE. Il presidente Waldheim, ex nazista eletto nel partito cattolico, aveva scritto che riteneva questa pièce un insulto al popolo austriaco.

Bernhard muore della malattia polmonare che da sempre gli aveva tagliato il respiro il 12 febbraio del 1989. Nel testamento vieta per sempre la rappresentazione e la pubblicazione dei propri scritti in Austria.