Smetti di pensare

Spingiti lontano

Nel 1967 Agnes Martin abbandona New York per attraversare gli Stati Uniti e il Canada a bordo di un furgoncino. Non si tratta di una tarda peregrinazione beat in fuga dalla metropoli: Martin (1912-2004) è allora una donna di cinquantacinque anni e, sebbene abbia intrapreso la carriera artistica a trenta, è una figura tutt’altro che marginale. Alle spalle ha l’apprendistato alla Columbia University, dove incontra Krishnamurti e D.T. Suzuki; tra i suoi amici si annoverano Mark Rothko, Barnett Newman e Ad Reinhardt; nella zona portuale e industriale di Coenties Slip nel Lower Manhattan, dove risiede, frequenta Jasper Johns, Ellsworth Kelly, Robert Indiana e Lenore Tawney; l’anno successivo la sua partenza, nel dicembre 1958, la galleria Betty Parsons organizza una sua mostra personale. Martin è insomma nell’occhio del ciclone dell’arte americana del dopoguerra. Eppure, viaggiando, deve realizzare quanto la “scena artistica” sia lontana dall’arte come la intende lei, “part of the structure of social human life”.

Dopo un anno e mezzo in giro, Martin decide di stabilirsi in Nuovo Messico, dove resterà per il resto della sua lunga esistenza, ovvero per quasi quarant’anni. La zona le è familiare, avendo studiato da giovane alla University of New Mexico a Albuquerque. Si ferma a Taos, a nord di Abiquiu e Santa Fé, dove Georgia O’Keeffe (che passò per Taos negli anni trenta) visse fino al 1986. Qui conduce una vita spartana e solitaria, senza la compagnia di animali domestici o il conforto di cibi elaborati: banane, caffè e formaggio sarà la sua dieta nei giorni di lavoro più intensi. Taos coincide così con l’ultimo evento biografico e da allora l’opera costituirà il suo monologo visivo (chissà cosa avrà scritto Nancy Princenthal nella biografia di Martin, che non ho ancora letto).

“My life is nothing – there is no incident – it’s as though I never existed” (1978)

Esci dal mondo

Come O’Keeffe, Martin ci ha lasciato un’opera pittorica rigorosa e organica che opera per scarti rispetto al modernismo dominante, ai richiami urbani della pittura astratta, alla preponderanza maschile della scena artistica, all’orizzonte di attese dell’arte americana del dopoguerra, al lifestyle e alla mitologia della figura dell’artista. Come O’Keeffe, Martin ha coltivato una solitudine ritenuta indispensabile alla pratica artistica. Chiusa nel suo atelier, è in contatto con se stessa, vigilando affinché questo fragile legame non si spezzi: “In the studio an artist must have no interruptions from himself or anyone else. Interruptions are disasters” (What Is Real?, 1977).

Tuttavia Martin non è in Nuovo Messico per ammirare il paesaggio roccioso che la circonda. Al contrario, queste rocce le permettono di abbandonare la rappresentazione senza tanti ripensamenti, senza tante distrazioni, senza quelle deleterie interruzioni. Se qualche forma biomorfa e qualche titolo degli esordi evoca il paesaggio (Beach, 1958), questo trova però licenza d’espressione solo nel film Gabriel (35mm, 1976) (un secondo film sulla conquista dei Mongoli in Cina non venne mai realizzato). A Taos Martin riesce, meglio che a Manhattan nei pressi dell’East River, a scrollarsi di dosso la realtà o, come precisa, a “dipingere dando le spalle al mondo” (With My Back to the World, 1998), a spingersi “as abstract as you can go”. Una sfida agli automatismi degli storici dell’arte, per cui se uno sta a New York dipinge New York, se sta a Roma dipinge Roma, se sta in un bosco dipinge bosco...

“My work is anti-nature” (The Untroubled Mind, 1973).

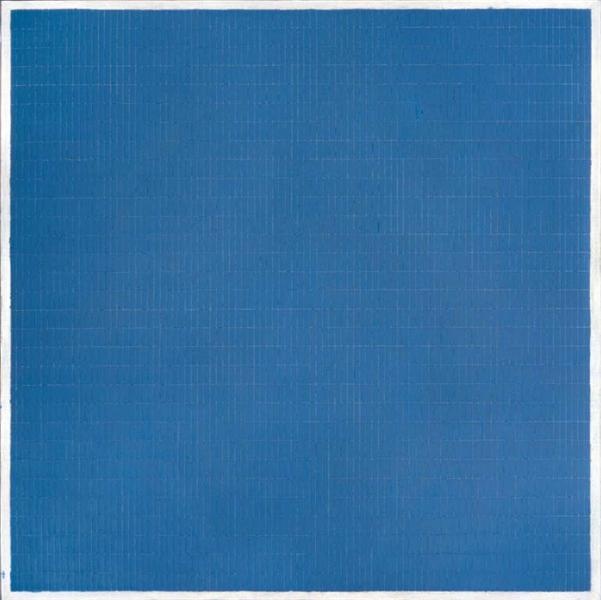

Agnes Martin, Untitled, 1998

Spezza la geometria

Quando abbandona New York, Martin ha chiuso i conti con il cubismo e l’astrazione è cosa compiuta. Le curve, difficili da controllare (“I don’t like circles – too expanding”, The Untroubled Mind, 1973), lasciano posto a un reticolo di linee verticali e orizzontali ripetuto sulla superficie della tela in modo uniforme, con diversi colori e materiali (matita, gesso ma anche foglie d’oro incise).

La griglia tuttavia, dall’astrazione all’arte concettuale, fa pensare a un’armatura o una tavola di dimostrazione. Chiunque si è trovato davanti a un dipinto di Martin sa che non è questo il caso: trame fluide e sfocate, “nuvole” suggerisce Rosalind Krauss, non ipnotiche né centripete, che non irretiscono né la composizione né tantomeno lo sguardo dello spettatore. Al contrario, esitiamo a guardarle troppo a lungo per paura che scompaiano sotto ai nostri occhi, che basti soffiare sull’immagine per farla scomparire. La griglia è il risultato di un processo, registra il tempo richiesto da ogni dipinto per essere realizzato. È uno degli aspetti che più mi colpisce della pittura di Martin – una fabbrica di griglie – e che ci rende sensibili ai dettagli, alle piccole difficoltà d’esecuzione che l’esposizione del risultato finale nasconde. Penso alle linee che attraversano la tela come lunghi respiri, a quelle tracciate nella parte inferiore della tela, là dove è meno agevole controllare i gesti della mano.

Ora, se il tempo d’esecuzione è la materia stessa dei dipinti di Martin, è facile tirare le conseguenze: questi ci sfuggono perché il tempo dello spettatore, anche di quello non frettoloso, è limitato rispetto a quello dell’artista. Mi convinco, forse a torto, che la pittura di Agnes Martin vive di questo scarto incolmabile, e che solo nella coincidenza tra queste due temporalità – quella d’esecuzione e quella di visione – si scioglierebbe quanto di irrisolto resta in queste superfici.

“When I cover the square surface with rectangles, it lightens the weight of the square, destroys its power” (Answer to an Inquiry, 1967).

Agnes Martin, Night Sea, 1963

Disegna in grande

Nel 1965, due anni prima che Agnes Martin abbandoni New York, il MoMA organizza la celebre mostra The Responsive Eye. Avervi incluso Martin ha generato solo confusione: cosa ci faceva accanto a Victor Vasarely? come associarla all’estetica dell’“occhio reattivo”, a quel “carnevale ottico” come affermava uno spettatore dopo la visita? I dipinti di Martin vanno visti dal vivo, come nella retrospettiva che, dopo la Tate di Londra (dove l’ho visitata), ha ora aperto al K20 di Düsseldorf, prima di chiudersi al LACMA di Los Angeles e al Solomon R. Guggenheim di New York. Una banalità, ma solo così ci si rende conto dei modi sottili, e insospettatamente eterogenei, in cui il disegno, tracciato con una matita nera o colorata, si stacca dalla superficie. E la non-coincidenza tra immagine e supporto è uno dei segreti della pittura di Martin.

Usare la matita su un foglio di carta o su una tela non è la stessa cosa: sul primo il passaggio della mina divide lo spazio, lo organizza, lo orienta – è il gesto del cartografo. Su un supporto dipinto e quadrato di 183 cm (il formato standard adottato dall’artista) invece, la mina traccia il suo segno – esile considerate le grandi dimensioni – su un terreno sconosciuto e inesplorabile. La parola d’ordine non è più agire nello spazio ma esistere, non lasciarsi sommergere dallo sfondo.

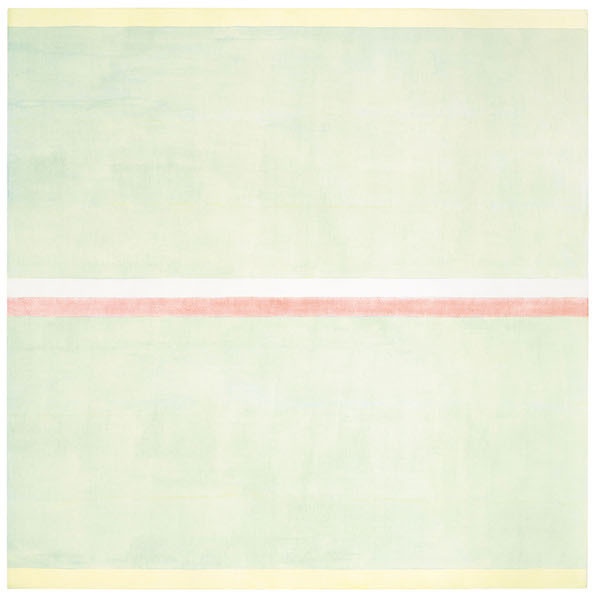

Queste linee interferiscono con il supporto e le sue asperità, assenti in un foglio di carta. “Such antimechanical moments insist that the body is not a machine” (Anne Wagner). Sono linee di tempo che registrano una durata interna, non misurabile o perlomeno non programmabile prima d’intraprendere il percorso. Del resto non sono perfettamente dritte, con poche eccezioni: le tele color pastello del 1974 (esposte l’anno successivo alla Pace Gallery) che rinviano a memorie d’infanzia, realizzate con tiralinee e nastro adesivo; e le stampe, in cui voleva quanto più possibile “raddrizzare” le linee (On a Clear Day, una delle trenta serigrafie realizzate a Stoccarda nel 1972, esposte al MoMA nel 1973). È il periodo in cui Martin, dopo otto anni, riprende a dipingere e in cui sembra aver bisogno, come non mai, di tratti e margini ben delineati.

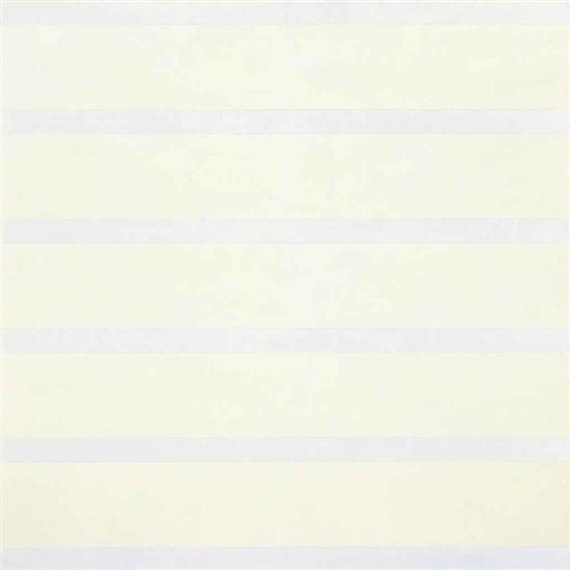

Disegnare a matita su una tela dopo l’imprimitura è un modo di esporre il disegno, di metterlo in mostra passando per il medium pittorico (da qui la mancanza di teche di vetro). Le linee sono sottili come quelle di un pentagramma senza notazioni o in cui a essere suonato è il silenzio. Mi vengono in mente le pagine dei quaderni delle elementari, che cambiavano ogni anno: le bande larghe della seconda elementare, le righe strette della terza, la spaziatura omogenea della quinta, i quadretti e la carta millimetrata per la matematica e le scienze tecniche, l’imprevista comparsa dei margini. La nostra scrittura si è costruita così, attraverso una serie di tentativi per farla stare all’interno di queste rigature stampate e dal ritmo regolare.

“The future’s a blank page

I pretended I was looking at the blank page

I used to look in my mind for the unwritten page

if my mind was empty enough I could see it”

(The Untroubled Mind, 1973).

Agnes Martin, Praise, 1976

Asseconda l’ispirazione

In una videointervista realizzata a Taos nel novembre 1997, Martin riviene sul suo processo creativo. A 85 anni poco è cambiato e poco ha imparato: ogni mattina si sveglia senza sapere cosa dipingerà – “I don’t have any ideas myself”. Si siede e attende quella che chiama “ispirazione”. Una volta giunta, vigila affinché non vi siano interferenze. In principio non è necessario alcuno sforzo: basta tenersi all’ispirazione, perché in questa è contenuta l’opera, perché questa sa esattamente cosa vuole anche se non sa come ottenerlo (qui parafraso i Sex Pistols: Martin, che amava la musica classica ma era troppo sensibile per assistere a un concerto dal vivo, non avrebbe acconsentito). Una “clear picture in your mind”, una nitida immagine mentale, ecco cos’è l’ispirazione. La sfida è portarla sulla tela senza che intervenga il processo mentale, senza che l’io la deformi, senza che un qualsiasi contenuto intellettuale faccia presa sulla sua superficie.

Maneggiare l’ispirazione è difficile perché in vero non è l’artista a produrla, non le appartiene, non può appropriarsene. Nessun inganno: per Martin l’intuizione non è trascendentale, non dimora al di là delle nuvole – “You don’t have to be religious to have inspirations” (The Untroubled Mind, 1973). L’ispirazione non piove dal cielo come un raggio di luce o un fulmine e, se non è divina, è ancor meno eccezionale: è pervasiva, dice Martin, non di proprietà di qualche artista eletto. È democratica. Questo non vuol dire che sia meno forte o che si possa ignorare: “Inspiration is a command. While you have a choice that is not inspiration” (What We Do Not See If We Do Not See, 1979). Il suo contrario è la decisione e il libero arbitrio.

“We can’t take credit for anything ourselves – all the ‘I, I, I’ and ‘me, me, me’ helps us lose sight of reality. We think that we’re supposed to be individuals but that leads us away from reality” (1979).

Agnes Martin, Gratitude, 2001

Abbandona le idee

A Taos Agnes Martin non è sola ma in continuo dialogo con la sua mente: l’espressione “I ask to my mind...” che ripete nelle interviste non è di circostanza. La mente le tiene compagnia, a volte l’infastidisce, a volte prende il sopravvento, raramente si assenta.

La pittura ha il potere di farci accedere a uno stato o a una zona in cui quella zuppa mentale che è l’io non esercita ancora il suo potere irretente e logico-razionale. Quando non trova ostacoli, l’ispirazione prende forma sulla tela. Il più insinuante tra questi ostacoli è l’idea, anzi quelle “cinquanta idee” che irrompono tra l’ispirazione e la realizzazione del dipinto e offuscano la prima. Tra queste idee, una delle più persistenti è quella della storia dell’arte per cui l’arte è l’illustrazione di un’idea: “If Picasso crosses your mind while you’re painting, it’s all over”, allora che “The art work in the Metropolitan Museum or the British Museum does not illustrate ideas” (The Current of the River of Live Moves Us, 1989). Su questo punto Martin è radicale: “I’d rather cut my neck than be illustrative” (1977). Il mondo di idee che la nostra società tiene in così alta considerazione non ha alcuna consistenza, è irreale, inesistente.

In altri termini – una citazione in cui sembra detto tutto ciò che c’è da sapere sulla pittura di Agnes Martin – “To live and work by inspiration you have to stop thinking” (The Current of the River of Live Moves Us, 1989). Se la pittura interrompe il flusso del pensiero, il pensiero è un processo derivato, secondario che non fa altro che rimuginare sulla percezione: “Thinking leads to pride, identification, confusion and fear” (The Still and Silent in Art, 1974).

“Living by inspiration is living. Living by intellect – by comparisons, calculations, schemes, concepts, ideas – is all a structure of pride in which there is not beauty or happiness – no life.

The intellect is in fact death”

(The Current of the River of Live Moves Us, 1989).

Agnes Martin, Untitled (Peace), 1996

Distruggi i fallimenti

Martin è convinta che la perfezione sia nelle nostre coscienze prima che nell’opera: “In our minds there is an awareness of perfection; / when we look with our eyes we see it” (Reflections, 1973). Quando mostra una rosa alla nipotina di Arne Glimcher le chiede se la trova bella. Sì! A quel punto porta la mano con la rosa dietro la schiena e le chiede se la rosa sia ancora bella. Sì! “Così Martin”, commenta Glimcher, “dimostrò a un bambino che il concetto di bellezza è solo nella mente e non nell’oggetto”. La pittura è un’anamnesi: si dipinge per ricordarsi che la perfezione esiste.

Ma restiamo a terra: così alto è lo standard di perfezione di Martin che non può esservi traccia dei propri fallimenti. Una volta terminato il dipinto, non sa bene se la mano e lo sguardo hanno seguito l’ispirazione o se sono cadute vittime dell’idea. Per questo lascia l’opera alla parete per tre giorni. Se si accorge che ha dipinto l’idea non le resta che distruggere l’opera. Quest’opera di distruzione è più consistente di quanto si possa credere per un’artista che, a torto, associamo a una figura placida, chiusa nel suo cantuccio a stendere colori sulla tela, seguendo sempre lo stesso protocollo.

Martin ha distrutto moltissimo di quanto ha prodotto – fino a nove copie dello stesso dipinto! – prova di quella “sottile impazienza” che Dieter Schwarz rileva negli scritti come nei dipinti, o forse della loro discrepanza, come ha rilevato Briony Fer, tra il desiderio di totalità negli scritti e il riconoscimento della sua impossibilità nei dipinti. La distruzione è un aspetto centrale della sua arte, per quanto consumata tra le pareti del suo atelier di Taos. E i cattivi dipinti non sono semplici tappe intermedie quanto opere necessarie, alla stessa stregua delle happy few esposte al pubblico.

“a sense of disappointment and defeat is the essential state of mind for creative work” (On the Perfection Underlying Life, 1973).

Agnes Martin, The Tree, 1964

Affronta le tue ossessioni

Un giorno imprecisato a Park Avenue, prima di abbandonare la città. Agnes Martin vaga per le strade del parco, confusa, incerta sulla sua identità, come si rende conto la polizia che la porta in una clinica psichiatrica per uno dei suoi numerosi ricoveri. Le crisi di schizofrenia di Martin mi hanno colpito almeno quanto la dipendenza dalla cocaina (e poi dall’eroina) del pianista jazz Bill Evans. Nelle distese cromatiche dei dipinti dell’artista la vista e la mente vagano senza trovare punti d’appiglio, ma allo stesso tempo senza disperdersi al di là dei limiti della tela. Lo sguardo ne attraversa il reticolo ma è spinto a restare all’interno della sua trama. Che mostrino la lotta di Martin per “tenere la linea”? che mettano in immagine quella Untroubled Mind, per citare un suo testo?

Se Martin smise di dipingere per otto anni, smettere di pensare fu il programma di una vita, consapevole che le proprie ossessioni erano pronte a manifestarsi sotto una nuova guisa.

Un vecchio indiano d’America, recita un aneddoto che faceva scoppiar dal ridere Martin fino alle lacrime, aveva una mucca che gli creava parecchi problemi: il suo muggito non faceva “muuh muuh” ma, a dire dell’indiano, “me!, me!”. Esasperato da quest’assurda rivendicazione d’identità dell’animale, l’indiano finì per ucciderlo, lo scuoiò, lo tagliò e ne acconciò la pelle per farne un tamburo. Eppure, quando si mise a suonare la pelle ben tirata della mucca, dal nuovo strumento non venne fuori altro che un frusto “me!, me!”.

Agnes Martin, Falling Blue, 1963