Sviste e lapsus / Walter Benjamin e l'arte dell'errore fotografico

Ancora oggi, nonostante Photoshop, è largamente diffusa la convinzione che la fotografia costituisca un documento fedele e oggettivo di certificazione dell’effettiva esistenza della realtà che riproduce, convalidato dall’assunto che l’immagine fotografica sia un calco ottico fedele della visibilità del mondo fisico. La nostra identità viene provata tutt’oggi mediante la riproduzione fotografica del nostro volto.

È, nondimeno, incontestabile il fatto che l’invenzione della macchina fotografica, oltre ad avere sollevato molte questioni di natura estetica relative all’artisticità delle fotografie, abbia fornito un notevole contributo alla conoscenza visiva di molti fenomeni naturali, rimasti fino al suo avvento invisibili all’occhio nudo. Tuttavia questi risultati non autorizzano gli eccessi di semplificazione riportati da alcuni manuali, con i quali assimilano il procedimento ottico-fisiologico innervato nell’anatomia dell’occhio umano al meccanismo ottico della macchina fotografica, in quanto inducono ad avvalorare un’insensata equivalenza tra l’immagine fotografica e l’immagine visiva. Per quanto superfluo precisiamo che sussiste un gap insormontabile tra il processo visivo e il meccanismo fotografico, accertabile dal fatto che, a differenza dell’occhio, la macchina fotografica non vede, benché permetta di fissare innumerabili informazioni ottiche su lastre fotosensibili (in origine) e su sofisticati sensori e processori digitali (ora).

La macchina fotografica come protesi visiva

La macchina fotografica, però, sebbene non possa vedere, coadiuva mirabilmente questa modalità percettiva gravandosi del compito di far-vedere, ovvero di fornire all’occhio uno strumento capace di ampliargli il campo visivo, estendendolo al di là e al di qua delle soglie percettive dell’occhio. Queste straordinarie potenzialità sono state sfruttate fin dai suoi esordi in molteplici ambiti e con diverse finalità. Sia pure per ragioni distinte tanto gli scienziati quanto i pittori sono sempre stati consapevoli che la realtà sia molto più complessa e inscrutabile di come appaia davanti ai loro occhi. In ragione di questa consapevolezza hanno sempre cercato di sfruttare qualsiasi mezzo o strumento che abbia ampliato la loro visuale, o che abbia permesso di vedere ciò che per natura è troppo piccolo o troppo lontano e che, a causa delle dimensioni o della distanza, risultava invisibile.

Uno dei pionieri, in tal senso, è stato certamente il pittore e fotografo ungherese Làszlò Moholy-Nagy che, intorno al 1922, in contemporanea al pittore americano Man Ray, riprendendo il procedimento delle impronte ottiche per contatto che aveva praticato per primo William Henry Fox Talbot nel 1834 – da quest’ultimo definito paradigmaticamente “disegno fotogenico”– iniziò a sperimentare la possibilità di fare fotografie senza l’ausilio della macchina fotografica, poggiando oggetti opachi e traslucidi sopra la carta fotosensibile, prima di esporla direttamente all’azione della luce. La fotografia, teorizza il pittore-fotografo ungherese, arricchisce il nostro modo di guardare abituale, a cominciare dalla dilatazione del tutto innaturale del campo visivo, assumendo il ruolo di una protesi visiva ausiliaria che attiva una visione “senza pregiudizi, cosa che i nostri occhi, vincolati a leggi associative, non riescono a fare.”

La presa di coscienza di queste possibilità, sottolinea Moholy-Nagy, porta alla consapevolezza che l’apparecchio fotografico rende visibili “fenomeni che sfuggono alla percezione o alla ricezione del nostro strumento ottico, l’occhio; che l’apparecchio fotografico è in grado di perfezionare e in particolare di integrare.” Il pittore ungherese è convinto che ciò sia un contributo assolutamente innovativo, in quanto riproduce la visibilità del mondo del tutto impermeabile alle interferenze intellettuali e psicologiche di cui è invece contaminata la visione umana.

La completa fiducia nel mezzo lo spinge ad enfatizzarne l’importanza, al punto da affermare che l’apparecchio fotografico “riproduce la pura immagine ottica”, perché include “le distorsioni, le deformazioni, gli scorci, ecc. otticamente reali, mentre il nostro occhio integra l’immagine ottica con la nostra esperienza intellettuale, mediante legami associativi formali e spaziali, in un’immagine concettuale.” La fotografia, quindi, consente di eliminare le connotazioni simboliche ed espressive che l’immagine della pittura tradizionale ha impresso nella nostra visione nei secoli precedenti. Attraverso l’obiettivo della macchina fotografica si può dire che noi vediamo il mondo con tutt’altri occhi. In perfetta sintonia anche Man Ray, l’artista che ha eletto la fotografia a strumento principale della sua ricerca espressiva, dichiara che il fotografo “è un meraviglioso esploratore degli aspetti che la nostra retina non registra mai, e che ogni giorno infliggono smentite così crudeli agli idolatri delle visioni note.” La macchina fotografica e la cinepresa divengono gli strumenti privilegiati di nuove forme d’arte e la loro esaltazione discende anche dal fatto che inaugurano nuove possibilità percettive, stimolano l’immaginazione e promuovono la creatività artistica.

L’occhio della rivoluzione

Negli stessi anni anche nella nascente URSS postrivoluzionaria il cineasta Denis Arkadevič Kaufman, noto con lo pseudonimo Dziga Vertov, formulava il neologismo kinoglaz per indicare il cineocchio, ovvero l’occhio di una duplice rivoluzione: una proletaria e l’altra visiva. Esso incarna un nuovo modo di vedere e di rappresentare la realtà, con forme perfettamente rispondenti alla piena riuscita della prima rivoluzione, in quanto simboleggia la “lotta contro la cecità delle masse popolari, la lotta per la vista. Vedere e mostrare il mondo in nome della rivoluzione proletaria mondiale. (…) Sarà come se aprissero gli occhi per la prima volta.” (Dziga Vertov; L’occhio della rivoluzione. Scritti dal 1922 al 1942. Mazzotta, Milano, 1973; pp. 75) La cinepresa, muovendosi in ogni direzione, può riprodurre un oggetto da molteplici punti di vista inaccessibili all’occhio umano; può focalizzare la sua attenzione su particolari movimenti consecutivi, come le gambe di un ballerino o i pugni di un pugile durante un combattimento, avvicinandosi o allontanandosi in momenti diversi; può strisciare al disotto di essi o alzarsi sopra la loro testa e visualizzarli dall’alto; può correre a fianco del muso di una cavallo lanciato al galoppo; irrompere a piena velocità nella folla e, svincolata dai limiti dello spazio e del tempo, può confrontare e connettere tra loro tutte queste viste che concorrono alla creazione di una nuova percezione del mondo. Le sue precipue potenzialità sembrano essere specificatamente destinate a riprodurre tutto “ciò che l’occhio non riesce a vedere. Come il microscopio e il telescopio (…) come l’occhio a raggi X, (…) a rendere visibile l’invisibile, rendere chiaro ciò che è oscuro, palese ciò che è nascosto, smascherare ciò che è celato.”

Sorprendentemente, però, i nuovi livelli di visibilità che la macchina fotografica dischiuse non riguardavano soltanto i fenomeni spazio-temporali del mondo fisico, bensì si estendevano anche al di là di quell’orizzonte, invadendo perfino i meccanismi psichici e, in particolare, quelli più inaccessibili e misteriosi del mondo inconscio. Vediamo per quale via giunge a questo risultato.

Le tematiche relative alla funzione protesica esercitata dall’obiettivo fotografico nei riguardi dell’occhio umano, sopra accennate, verranno riprese una decina d’anni dopo, anche da Walter Benjamin in due suoi studi molto noti, nei quali espone anche la perdita dell’aura dell’opera d’arte, cagionata proprio dall’avvento della fotografia che introduce la possibilità di riprodurre meccanicamente la stessa immagine in un’infinità di copie.

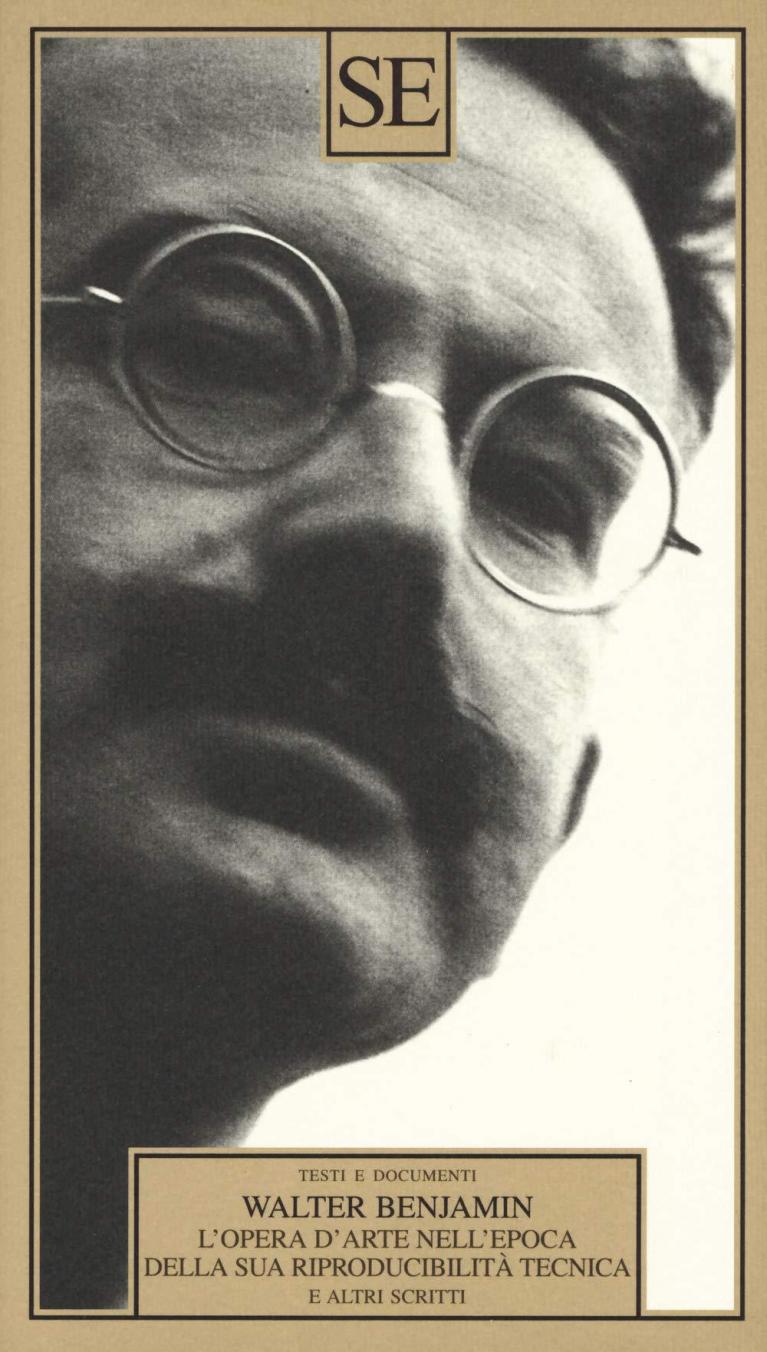

Nell’ultimo decennio sono state tradotte e pubblicate per la prima volta in Italia tutte e tre le versioni manoscritte del famoso saggio L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica, che Benjamin aveva scritto nei quattro anni che precedettero la sua morte. La lettura comparata delle tre versioni ci ha indotto a riflettere intorno all’estensione semantica del concetto di “inconscio ottico”, che, a nostro avviso, sembra travalicare le discussioni sulle scelte sintattiche e lessicali che ogni traduttore è obbligato a fare. I testi a cui ci riferiamo sono: Walter Benjamin, L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica. Tre versioni (1936-39) (a cura di Fabrizio Desideri e traduzione di Massimo Baldi, Donzelli, Roma 2012); Walter Benjamin, Aura e choc. Saggi sulla teoria dei media (a cura di Andrea Pinotti e Antonio Somaini, Einaudi, Torino, 2012); Walter Benjamin, L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica e altri scritti (a cura di Federico Ferrari e traduzione di Rossella Rizzo, SE, Milano 2012).

L’inconscio ottico

La macchina fotografica, dicevamo, anche per Benjamin dischiude davanti agli occhi un mondo nuovo, o meglio permette di vedere nei gesti e nei comportamenti della vita quotidiana di un soggetto un altro livello di visibilità, rimasto sempre nascosto e inaccessibile all’occhio naturale. L’indifferenza dell’obiettivo fotografico registra una varietà di aspetti ed elementi abitualmente inosservati, non-visti dall’occhio, che Benjamin riconduce tutti in un’unica categoria di fenomeni percettivi, quella dell’inconscio ottico. Egli lo descrive in due momenti e luoghi differenti: una prima volta nel saggio Piccola storia della fotografia, edito la prima volta nel 1931, successivamente nel saggio L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica, sia nella versione dattiloscritta del 1935-36, sia in quella successiva del 1939. Il brano in cui viene descritto prende inizio con una rilevante distinzione, che merita una particolare attenzione, anche perché suona quasi come un preliminare ammonimento per coloro che tendono a fare fuorvianti assimilazioni. Nella Piccola storia della fotografia, egli precisa, infatti, che “la natura che parla alla macchina fotografica è una natura diversa da quella che parla all’occhio.” Questa affermazione, nella sua perentorietà, lascia supporre che l’autore abbia piena consapevolezza dell’irriducibile differenza che sussiste tra la registrazione ottica che l’obiettivo fotografico effettua della realtà e la percezione visiva che l’occhio umano preleva dalla medesima realtà. È incontestabile che la cinepresa permette di riprodurre la realtà con modalità molto differenti da quelle connaturate alla percezione umana: con il primo piano dilata lo spazio, con la ripresa a rallentatore dilata il movimento e con l’ingrandimento non porta a una semplice “chiarificazione di ciò che si vede comunque, benché indistintamente, poiché esso porta in luce formazioni strutturali della materia completamente nuove, così il rallentatore non fa apparire soltanto motivi del movimento già noti: in questi motivi noti ne scopre di completamente ignoti.”

Questi nuovi meccanismi tecnici di ripresa carpiscono alla realtà una moltitudine di aspetti che “sono in larga misura al di fuori del normale spettro delle percezioni sensoriali.” Benjamin teorizza che le riprese dell’obiettivo fotografico consentano un accesso all’inconscio ottico, in quanto “al posto di uno spazio elaborato consapevolmente dall’uomo, c’è uno spazio elaborato inconsciamente.” Nel passaggio successivo ne chiarisce le ragioni. “Se è del tutto usuale che un uomo si renda conto, per esempio, dell’andatura della gente, sia pure all’ingrosso, egli di certo non sa nulla del loro contegno nella frazione di secondo in cui si allunga il passo. La fotografia, grazie ai suoi strumenti accessori quali il rallentatore e gli ingrandimenti, è in grado di mostrarglielo. La fotografia gli rivela questo inconscio ottico, così come la psicanalisi fa con l’inconscio pulsionale.” (Walter Benjamin, L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica, in Aura e choc. Saggi sulla teoria dei media, cit., pp. 42).

I mondi che l’inconscio ottico dischiude all’occhio umano, oltre a riguardare le strutture microscopiche della materia, attengono anche ai più sfuggenti ed impalpabili tratti del carattere e del contegno delle persone, che le stesse rivelerebbero con la loro andatura durante una passeggiata. Tratti invisibili allo sguardo umano, ma che il fermo immagine fotografico della “frazione di secondo in cui si allunga il passo” renderebbe inconsciamente percepibili. La macchina fotografica, quindi, agisce come un dispositivo psicoanalitico che permette l’accesso all’inconscio del soggetto fotografato. Questo comporta che l’ingrandimento delle “configurazioni strutturali, tessuti cellulari, che la tecnica, la medicina sono abituate a considerare,” siano, a rigore, da correlate all’inconscio della materia. La teoria freudiana descrive l’inconscio come la parte della psiche che confligge con la coscienza, ne consegue che le strutture microscopiche, in qualità di inconscio della materia, debbano essere anch’esse in conflitto con la “coscienza della materia” che, non avendo indicazioni in merito, supponiamo possa essere identificata nella sua forma esterna e visibile. La teorizzazione dell’inconscio è stata ripresa più volte da Benjamin negli anni 1935-39 successivi alla pubblicazione del saggio Piccola storia della fotografia, in particolare nella seconda versione di L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica, in cui aggiunge ulteriori specificazioni in riferimento alle possibilità che dischiuderebbe, questa volta, il cinema.

Uno degli interpreti più originali dell’inconscio ottico di Benjamin, la critica d’arte americana Rosalind Kraus, sottolinea l’azzardo di quest’ultima attribuzione in un suo studio (Rosalind Kraus, L’inconscio ottico (a cura di E. Grazioli), Bruno Mondadori, Milano 2008). Kraus afferma che la stranezza dell’analogia consiste nell’aver associato l’occhio della macchina fotografica all’occhio dello psicoanalista e si interroga sul fatto “che i dati visivi passati inosservati all’occhio nudo possano offrire un parallelo a quegli slittamenti della lingua o della penna, quei lapsus con cui l’inconscio del paziente si mostra alla luce.” Si può ipotizzare che una struttura ottica della materia, si chiede Kraus, possa essere l’analogo dell’inconscio in conflitto con la coscienza di questo essere? Ha un qualche fondamento argomentare che “il campo ottico – il mondo dei fenomeni visivi: le nuvole, il mare, il cielo, la foresta… – possiede un inconscio?” Il passo in cui Benjamin sostiene che così come cominciano a conoscere l’inconscio istintivo grazie alla psicoanalisi, sappiamo qualche cosa dell’inconscio ottico soltanto grazie all’ingrandire e al ridurre della cinepresa, per Freud sarebbe completamente incomprensibile, conclude Kraus.

Tuttavia il tema dell’inconscio ottico acquista ben altro rilievo se lo si riferisce esclusivamente alle immagini fotografiche che raffigurano soggetti umani, i cui gesti e comportamenti potrebbero testimoniare l’insorgenza di un impulso in conflitto con la loro coscienza.

In quest’ultima prospettiva, quando si riprendono con la cinepresa i movimenti di un singolo uomo, sia quando si riprendono i movimenti delle grandi sfilate di Norimberga, precisa Kraus, le immagini “possono offrire all’obiettivo fotografico motivi suscettibili di essere organizzati all’interno del campo ottico, sono comunque delle masse umane e, se hanno un inconscio, collettivo o no, è un inconscio umano, non uno ottico.” La Kraus nel suo libro sente il bisogno di riportare il concetto di inconscio ottico benjaminiano al “campo del visivo”, l’ambito che gruppi di artisti del secolo scorso hanno esplorato in profondità con il proprio lavoro, sostenuti dall’idea “che la visione umana è ben lungi dal padroneggiare tutto ciò che abbraccia con lo sguardo, poiché è in conflitto con l’interno dell’organismo che essa abita.”

Lapsus e sviste

Nella terza versione del 1939 del saggio sull’opera d’arte Benjamin descrivendo l’inconscio ottico chiama in causa in modo esplicito la teoria freudiana. “Il cinema ha di fatto arricchito il nostro universo percettivo con metodi che si possono spiegare attraverso quelli della teoria freudiana. Cinquant’anni fa un laspsus all’interno di un discorso passava per lo più inosservato. (…) Il testo freudiano ha isolato, e al tempo stesso reso analizzabili, elementi che in precedenza fluivano inavvertiti nell’ampia corrente delle percezioni.”

Il riferimento è al saggio Psicopatologia della vita quotidiana del 1901/1924 di Sigmund Freud, nel quale è riportata una ricca casistica delle diverse forme di lapsus verbali di lettura e di scrittura, con l’intento di descrivere le molteplici modalità in cui “ciò che turba (è) un pensiero singolo rimasto inconscio, (che) si manifesta attraverso il lapsus e che spesso può essere portato alla coscienza soltanto mediante un'accurata analisi.” Questo genere di motivi psichici generalmente si riesce a isolarli agevolmente proprio perché si pongono in contrasto con tutto il discorso. Il compito dell’analisi, pertanto, è quello di rintracciarne il contenuto psichico che nei discorsi in un modo apparentemente casuale si tenta di occultare ma non si riesce ad evitare di tradirsi inavvertitamente. Sotto molti aspetti i lapsus verbali presentano dei tratti che possono essere equiparati a quelli che caratterizzano le sviste in ambito visivo. Lo stesso Freud, all’inizio del capitolo dedicato alle sbadataggini, citando il lavoro di altri due studiosi, Meringer e Mayer, fa sua l’estensione delle forme di lapsus descritte da questi ultimi: “Essi corrispondono a quegli sbagli che spesso si verificano in altre azioni umane e che con poco criterio vengono chiamati 'sviste'."

Il termine “svista”, infatti, deriva da vista (a cui è anteposto il prefisso s- che esprime l’azione contraria o un valore privativo) e indica diverse accezioni del significato di errore visivo cagionato prevalentemente dalla disattenzione che, in modo non intenzionale, porta alla sostituzione, alla trasposizione o all’omissione di quel che si sarebbe dovuto vedere. Talvolta presenta il carattere di un abbaglio o di una sbadataggine che induce a confondere una cosa per un’altra; altre volte assume la forma più negativa di una totale omissione visiva, del mancare di vedere ciò che andava visto, ma che inconsciamente non si voleva vedere. Queste caratteristiche sono tutte riconducibili sostanzialmente a una particolare tipologia del non-visto. In linea generale le sviste si producono in tutte quelle situazioni in cui lo sguardo si posa su qualcosa la cui visione, turbando la coscienza del soggetto, scatena l’immediata reazione delle pulsioni inconsce, le quali interferiscono sullo stesso processo visivo al punto da deformare e trasfigurarne la visibilità, facendole apparire come qualcos’altro. In ragione della loro forza queste pulsioni possono finanche rimuoverle del tutto dal campo visivo, trasfigurandone la presenza in un’assenza, nella lacuna di qualcosa che non andava visto o che non doveva apparire visibile.

In riferimento al meccanismo fotografico il lapsus ottico potrebbe essere assimilato anche a una serie di errori causati dal mal funzionamento della macchina, o al non corretto utilizzo dell’apparecchio da parte del fotografo, o infine al sopraggiungere di un imprevisto, all’intrusione di un elemento accidentale che altera le caratteristiche ottiche dell’immagine, o introduce qualche effetto non previsto (appunto) dallo stesso fotografo al momento dello scatto. Clément Chéroux, nel suo L’errore fotografico. Una breve storia (Einaudi, Torino 2009), passa in rassegna numerosi esempi di errori o eventi accidentali che, nella storia della fotografia e, molto più significativamente, anche nella storia dell’arte contemporanea, pur essendo estranei alle intenzioni del fotografo o dell’artista, sono stati accolti e accettati da quest’ultimi come contributi della Tyche o del caso, perché ritenuti contributi alla realizzazione dell’opera, per quanto inattesi o imprevisti.

L’arte dell’errore fotografico

Tralasciamo di entrare nel merito le considerazioni connesse al fatto che il concetto di errore fotografico, o di fotografia errata, non inerisce, in ogni caso, l’attestazione di un giudizio di valore assoluto, che in ogni caso attiene ad argomenti non pertinenti al nostro discorso. Tuttavia le categorie di lapsus, errori, incidenti causali e inconscio ottico assumono all’interno della ricerca artistica un ruolo del tutto differente da quello considerato fin qui, perché questo contesto rovescia ogni logica iniziale. Sul piano della sperimentazione artistica vengono sempre giudicati in termini positivi tutti gli eventi che possono stimolare l’inventiva creativa, come le sovraimpressioni, le sfocature, le deformazioni, le sopra-sottoesposizioni e molti altri ancora che hanno reso possibili l’avvento di nuove immagini come il rayograph o le solarizzazioni di Man Ray, i collages e i frottages di Max Ernst. Tutti i pittori appartenenti al movimento artistico del Surrealismo hanno attribuito alla fertilità del caso il ruolo di uno dei principali precetti e principi estetici e hanno esplicitamente dichiarato, non solo, di prendere ispirazione fondamentalmente dai procedimenti inconsci, favorendone la diretta partecipazione al processo creativo, consapevoli che l’emersione degli impulsi e delle pulsioni segregate nella gabbia della coscienza, lo avrebbero reso più liberatorio e imprevedibile.

Man Ray descrive così le condizioni che lo portarono all’invenzione del rayogramma che egli, non senza ironia, definiva sbagliografia (fautographe): “un foglio di carta sensibile intatto, che era finito inavvertitamente tra quelli già esposti con sopra il negativo era stato sottoposto al bagno di sviluppo. Mentre aspettavo invano che comparisse un’immagine, rimpiangendo lo spreco di materiale, con un gesto meccanico poggiai un piccolo imbuto di vetro, il bicchiere graduato e il termometro nella bacinella sopra la carta bianca. Accesi la luce; sotto i miei occhi cominciò a formarsi un’immagine; non una semplice silhouette degli oggetti, ma un’immagine deformata e rifratta dal vetro, a seconda che gli oggetti fossero più o meno in contatto con la carta, mentre la parte direttamente esposta alla luce spiccava come in rilievo sul fondo nero.” (Man Ray, Sulla fotografia, Abscondita, Milano 2006, pp. 129).

Ma se la concezione della fotografia come impronta ottica, richiamata all’inizio, presenta problematiche ontologiche aperte e irrisolte, ancor più inattese e turbanti sono quelle che l’impronta tattile dei frottages incarica le mani di Marx Ernst di evocare. Egli, infatti, tra i pittori surrealisti, fu quello che elesse le tecniche del frottage e del collage a forme espressive privilegiate del suo lavoro artistico e le descrisse come dei procedimenti in cui gli elementi fortuiti e imprevedibili ne costituivano di fatto la componente essenziale. Il procedimento del frottage, scrive, esclude ogni guida mentale cosciente (di ragione, di gusto, di morale) e riduce il ruolo attivo di colui che una volta era definito l’autore dell’opera a puro spettatore, indifferente o appassionato, che assiste alla nascita della sua opera e segue le fasi del suo sviluppo. Il suo compito “consiste nell’individuare e nel proiettare ciò che si vede in lui. (…) allo scopo di allargare in questo modo la parte attiva delle capacità allucinatorie dello spirito, giunsi al risultato di assistere come spettatore alla nascita di tutte le mie opere, a partire dal 10 agosto 1925.”

Non esistono foto errate

Sotto questa luce andrebbe riconsiderato quanto affermato in precedenza sull’assoluta indifferenza che separa l’immagine fotografica dal soggetto che essa raffigura, giacché questa oggettiva ed estraniante distanza ci obbliga a destrutturare ciò che siamo abituati a giudicare come errore, come il fallimento di una foto sbagliata, ponendoci di fronte al fatto che i procedimenti ottici e chimici da cui essa ha origine rispondono a delle leggi fisiche e chimiche che per definizione esulano da qualsiasi giudizio di valore. In tal senso ogni fotografia è il prodotto di un procedimento corretto, si dovrebbe prendere assolutamente sul serio quanto l’artista contemporaneo francese Benjamin Vautier, noto come Ben, postula con una sua opera, consistente di una frase impressa a mano libera su fondo nero: “Non esistono foto errate”, esposta in una mostra fotografica a Parigi nel 1997. La riproduzione fotomeccanica della realtà essendo un processo strutturato dalle leggi della natura, sostiene un altro artista fotografo come Franco Vaccari, porta a considerare che in ogni intervento umano, “teso ad attribuire all’immagine un valore significativo ed espressivo, non vediamo che un fraintendimento della fotografia, una rimozione della sua realtà più profonda.”