19 giugno 1937, James M. Barrie / Il primo volo di Peter Pan

Il tempo ha riservato una sorte particolare a James M. Barrie (1860–1937), autore che fin da giovane è stato fra i più celebrati della sua generazione, ma che col passare dei decenni ha visto sia la maggior parte dei suoi lavori, sia il suo stesso nome eclissati dall’abbagliante stella che ha generato. Oggi tutti conoscono Peter Pan, quasi nessuno sa che nacque in un romanzo di cui non era nemmeno il personaggio protagonista, e ben pochi ricordano il nome del suo autore. Per gli studiosi che si sono occupati dell’opera di Barrie, viceversa, la costante attenzione al dato biografico è motivata dall’influenza che le circostanze familiari ebbero sulla sua poetica, ma in fin dei conti ha contribuito a mettere in risalto le idiosincrasie dell’uomo molto più dell’abilità dello scrittore e del drammaturgo, che pure fu lampante ai contemporanei ben al di là del grande pubblico («Mi piacerebbe fare una bella chiacchierata ininterrotta con quel talentuoso scozzese, prima di morire» osservò Mark Twain nella sua autobiografia, mentre Robert Luis Stevenson gli scrisse: «Io sono un artista capace; ma comincio a pensare che lei sia un genio»).

Un’ottima opportunità per riscoprire la letteratura di Barrie è offerta dalla nuova edizione del romanzo L’uccellino bianco (1902), pubblicata da Marsilio a cura di Giovanna Mochi, con traduzione di Carla Vannuccini e un testo di Beatrice Masini. L’uccellino bianco è generalmente noto agli specialisti come il testo in cui comparve per la prima volta la figura di Peter Pan, anche se si tratta di un Peter Pan che non ha quasi nulla a che vedere col ragazzino svolazzante e sfrontato che due anni più tardi sarebbe salito alla ribalta nei teatri di Londra, in uno spettacolo poi trasposto dallo stesso Barrie nel romanzo Peter e Wendy (1911), dal quale Walt Disney ha tratto il celebre adattamento animato (1953). Non vive a Neverland, non è vestito di foglie secche, e soprattutto non è un bambino che ha ancora tutti i denti da latte, ma un neonato che a soli sette giorni di vita vola via di notte da casa, e sperduto nei Giardini di Kensington senza alcun indumento per coprirsi attraversa le frontiere di un aldilà tanto incantevole quanto spaventoso, popolato di uccelli parlanti, fate, casette invisibili e lapidi.

I sei capitoli centrali del romanzo che racchiudono le vicende di questo Peter Pan “prematuro” vennero ripubblicati a parte, nel 1906, in un volume impreziosito dalle raffinate illustrazioni di Arthur Rackham, e da allora sono proposti di frequente come una storia autonoma dal titolo Peter Pan nei Giardini di Kensington, che in alcune edizioni costituisce una sorta di preludio a Peter e Wendy. Tale prassi editoriale, in Italia come nel resto del mondo, ha fatto sì che la trama principale dell’Uccellino bianco venisse dimenticata, o comunque considerata alla stregua di una cornice non altrettanto pregevole della storia che anticipò il capolavoro di Barrie, corrispondente a circa un quarto della narrazione complessiva. Ora, non c’è dubbio che i sei capitoli di Peter Pan nei Giardini di Kensington siano godibilissimi anche in sé e per sé, ma in realtà lo sono ancora di più nella loro sede originaria. Più che l’abbozzo iniziale di Peter Pan, infatti, rappresentano il cuore pulsante di un romanzo costruito attorno a un vuoto che si è tentato di circoscrivere, ma che solo una lettura integrale del testo restituisce in tutta la sua ricchezza.

L’uccellino bianco è un’opera composita, irregolare, in parte discontinua, dall’incipit fulmineo («Qualche volta il bambino che mi chiama padre mi porta un invito da parte di sua madre») e dalla magistrale conclusione in forma di dedica. È un romanzo esemplare della versatilità dell’autore e sostanzialmente anfibio, nato non tanto dall’accostamento di un romanzo per adulti e di una fiaba per bambini, ma dal loro intreccio inestricabile, per cui cercare di fissarne i limiti, come si legge in una recensione dell’epoca, «sarebbe come vivisezionare un folletto». Riscoprire il romanzo originario significa anzitutto ritrovare le voci e le presenze che abitano l’opera, a cominciare da quelle del Capitano W. – un distinto scrittore di mezza età che vive assieme a Porthos, l’inseparabile cane sanbernardo – e del piccolo David, un bambino figlio di una vicina di casa, Mary, alla quale l’uomo non si è mai presentato, se non dietro la maschera di un misterioso benefattore prodigo di regali. Per le strade della Londra di inizio ‘900, in un andirivieni temporale che conduce attraverso circoli privati per gentiluomini, case borghesi ed eleganti gallerie commerciali, la voce di W. ripercorre le varie tappe dell’incontro e dell’amicizia tra l’uomo e il bambino, vero fulcro narrativo della storia, a partire dal giorno in cui lo stesso protagonista, con un abile stratagemma, propizia il matrimonio tra Mary e il giovane pittore che sarebbe diventato il padre di David.

Una foto di George Llewelyn Davies scattata da J. M. Barrie nel 1899.

Lo sguardo del narratore si appunta sul grigiore di una vita dominata da rigide consuetudini e gerarchie di classe, e in virtù della sua condizione agiata somiglia a prima vista a quello di un osservatore distaccato, che tuttavia non risparmia nemmeno a sé stesso l’ironia beffarda con cui tratteggia certi quadretti di vita sociale. Così, se in una scena rimprovera il cameriere di fiducia per l’eccessiva confidenzialità, in un’altra scena lo vediamo tentennare per l’imbarazzo fuori da un negozio di abiti per bambini, dimostrando la propria inadeguatezza nei confronti di tutto ciò che travalica i confini della sua esistenza abitudinaria da scapolo. L’interesse di W. si rivolge così alla figura di Mary, «piccola governante» che è espressione di un’umanità modesta, spontanea e calorosa, e si traduce presto in una curiosità sincera e a tratti ossessiva, come nell’ispiratissimo capitolo che descrive prima la casa di bambole che la donna vende a un rigattiere – prontamente comprata e rispeditale da W. –, e poi la casa affittata dalla giovane coppia, che l’uomo riesce a visitare a sua insaputa, fingendosi interessato all’acquisto.

W. capisce troppo tardi di averle inviato con la casa di bambole «un regalo di nozze», seccato per aver riconosciuto suo malgrado un’unione che non lo riguarda, e poco dopo è stupito dalla cura con cui Mary è riuscita ad abbellire una casa che dall’esterno gli appare ridicola nella sua piccolezza, fino a trasformare una misera stanza in un salotto luminoso. In un mondo di artifici e apparenze, allo stesso modo, l’anonimato e le finzioni romanzesche dietro cui il narratore cerca di nascondersi – compresa l’invenzione struggente di Timothy, un figlio immaginario nato lo stesso giorno di David e poi “sacrificato” per potergli donare il suo corredo di vestitini – sono in realtà i mezzi che gli consentono di aprire squarci su verità contraddittorie e dolorose che lo toccano nell’intimo. È chiaro, ad esempio, che la figura di Timothy è per W. molto più che una copertura sociale, e non rappresenta solo la proiezione di un desiderio di paternità, ma a un livello ancora più profondo il riflesso di un sé infantile al quale l’uomo si sente tragicamente legato nonostante l’età anagrafica, ma del quale dovrà liberarsi per inseguire i fantasmi del passato al di fuori del proprio mondo interiore.

«L’aggancio alla vita di Timothy […] era sempre stato inconsistente, e credo di aver sempre saputo che avrebbe presto dovuto tornarsene nell’ombra. Non avrebbe mai potuto uscire allo scoperto. Non era vita per un bambino», osserva W. con parole che si direbbero pronunciate di fronte a uno specchio incantato. Compiuto il distacco, W. si inoltra allora nei viali assolati dei Giardini di Kensington con l’animo più leggero, alla scoperta di un mondo parallelo gremito di carrozzine e bambinaie, dove l’incontro col piccolo David corrisponde a una rigenerante uscita da sé. Ed è proprio dal dialogo tra la fantasia dell’uomo e la meraviglia del bambino (e viceversa) che il romanzo sviluppa un nuovo linguaggio e un immaginario che ha il sapore del mito e della fiaba, radicato nel pensiero di un’epoca in cui i bambini, prima di assumere sembianze umane, volavano in forma di uccelli, fino alla magnifica digressione su Peter Pan che si apre come la vista di una valle al termine di una passeggiata, mentre la voce del narratore risuona sempre più remota e il tempo degli eventi diviene quello del “c’era una volta”.

I Giardini di Kensington in una fotografia di fine ‘800.

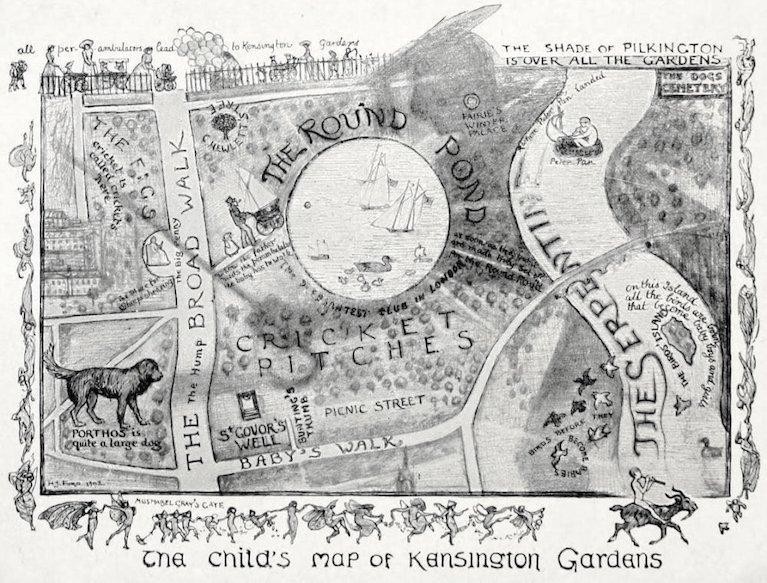

Una mappa dei Giardini inclusa nella prima edizione del romanzo (1902).

I lettori che conoscono le avventure di Peter Pan ambientate a Neverland troveranno il racconto di scene cruciali, come quella della finestra sbarrata che sancisce l’impossibilità del ritorno a casa di Peter, e non pochi motivi di ispirazione poi rielaborati in altri episodi (la casetta delle fate, ad esempio, anticipa quella che Peter e i bimbi sperduti costruiranno attorno a Wendy), ma anche diversi personaggi inediti e di grande rilievo nella genesi del mito, dal corvo Salomone, sovrano dell’isola al centro del lago Serpentine che farà a Peter una rivelazione decisiva, a Maimie Mannering, una bambina che sarà il suo primo amore. In queste pagine sono inoltre più espliciti i riferimenti ultraterreni che fanno di Peter Pan uno spirito guida incaricato di accompagnare le anime dei bambini morti in un aldilà che prende vita dopo l’Ora di Chiusura, quando l’umanità permane nei Giardini solo in forma di residuo, nei suoi oggetti smarriti, gettati o abbandonati.

Gremiti di bambini nelle ore diurne, durante la notte i Giardini sono abitati dal “piccolo popolo” degli esseri fatati, ma a dispetto dell’apparente contrapposizione il narratore osserva che «l’unica cosa davvero certa [sulle fate] è che dovunque ci siano dei bambini ci sono anche loro». Ciò che assicura il raccordo fra questi due regni complementari, insomma, non è tanto il luogo reale e al contempo incantato, quanto l’infanzia stessa, un’età di soglia sospesa fra il tempo del “non ancora” e quello del “mai più” che attira costantemente il richiamo dell’altrove e porta chiunque le stia vicino a guardare ogni cosa da punti di vista inconsueti. Allargando lo sguardo, nel romanzo troviamo così il racconto di un paradosso temporale “alla Ritorno al futuro”, una compagnia di pagliacci che sembra uscita da un cartone animato slapstick, un bambino costretto a vestirsi per punizione da femminuccia e un cane che diventa uomo per vedere che effetto fa conoscere il suo padrone – per citare solo alcune delle scene che portano giustamente Giovanna Mochi, nell’introduzione, a parlare del libro come di un contenitore magico di storie, «dal quale uno dopo l’altro escono, come dal baule dei giocattoli o dalle tasche di ogni bambino, oggetti frammenti colori sorprese e trucchi, cose dimenticate e ritrovate, delusioni e inganni». Anche la prima scintilla che innesca il processo fantastico da cui germineranno i capitoli su Peter Pan, non a caso, è una splendida immagine di fuga e trasformazione: «Gli lasci la mano e subito David è già andato, come una freccia scoccata dall’arco. Appena gli lanci uno sguardo, ecco che ti vengono in mente gli uccelli».

W. rincorre nell’ombra di David un’illusione presto destinata a diventare anacronistica, nel momento in cui l’universo fiabesco ritrovato fra gli alberi e i sentieri nascosti comincia a essere incalzato da nuove fantasie di indiani, pirati e isole lontane, oltre che dall’incombere minaccioso della scuola. Il narratore sa che «tutte le carrozzine portano ai Giardini di Kensington», ma sa altrettanto bene che «intorno agli otto anni, o giù di lì, i bambini fuggono via dai Giardini, e non tornano più». In uno degli ultimi capitoli del romanzo W. capisce allora che David, anche se lo chiama “padre”, non è e non sarà mai il suo bambino. Gli lascia la mano, e di colpo proietta nel futuro la storia di pirati che gli stava raccontando, con un salto temporale che evoca già la vertigine di Neverland, e non solo.

«Dieci anni sono passati», dissi, «dall’ultima volta che ho parlato, e i nostri eroi, ormai felici giovanotti, sono tornati a rivedere l’isola dei naufraghi della loro infanzia. “Abbiamo fatto naufragio da soli”, disse uno, “o ci ha aiutato qualcuno?”. E l’altro, il più giovane, rispose, “Penso ci fosse qualcuno ad aiutarci, un uomo con un cane. Credo fosse lo stesso che mi raccontava le storie ai Giardini di Kensington, ma non ricordo niente di lui; ho dimenticato perfino il suo nome”».

Nota di lettura

La prima edizione italiana del romanzo è stata pubblicata nel 2011 da Nobel, con una traduzione di Luisa Pecchi purtroppo non all’altezza. Un’altra edizione è stata pubblicata nel 2018 dall’editore Leone, con traduzione di Andrea Cariello. Prima dell’Uccellino bianco, Giovanna Mochi ha curato anche il volume Peter Pan nei Giardini di Kensington (trad. di Carla Vannuccini, Marsilio, 2007) e James Matthew Barrie. L’ombra di Peter Pan (Clichy, 2017). Per chiunque volesse approfondire la storia di James M. Barrie, il volume più documentato è J. M. Barrie and the Lost Boys (1979 e 2003) di Andrew Birkin, autore anche di una serie televisiva intitolata The Lost Boys, trasmessa nel 1978 dalla BBC, con un’interpretazione di Ian Holm che ne offre un ritratto molto più fedele di quella hollywoodiana di Johnny Depp in Neverland – Un sogno per la vita (2004). Il David dell’Uccellino bianco è ispirato a George Llewelyn Davies (1893–1915), che Barrie conobbe durante una delle abituali passeggiate che faceva col suo cane Porthos (1894–1901) nei Giardini di Kensington. Come migliaia di ragazzi della sua generazione, ribattezzata “Lost Generation”, George perse la vita sul campo di battaglia. Aveva portato con sé una copia dell’Uccellino bianco.