Miyazawa: solo i bambini sanno il segreto del vento

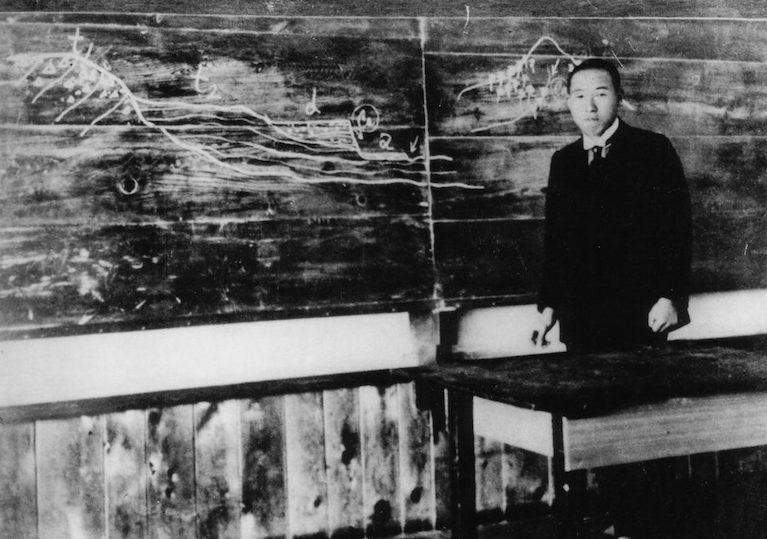

Una vita modesta e relativamente appartata ad Hanamaki, nella prefettura di Iwate, in una delle zone settentrionali dal clima più rigido dell’intero Giappone, un’opera ricchissima ma quasi del tutto trascurata negli ambienti letterari dell’epoca, una morte precoce e una fama postuma che l’ha consacrato fra gli scrittori giapponesi più amati e studiati del XX secolo, non solo nel campo della letteratura per l’infanzia: sono questi gli elementi che in genere, parlando di Miyazawa Kenji (1896-1933), si prestano in modo assai efficace a tratteggiare le coordinate biografiche di una personalità per molti versi davvero eccezionale.

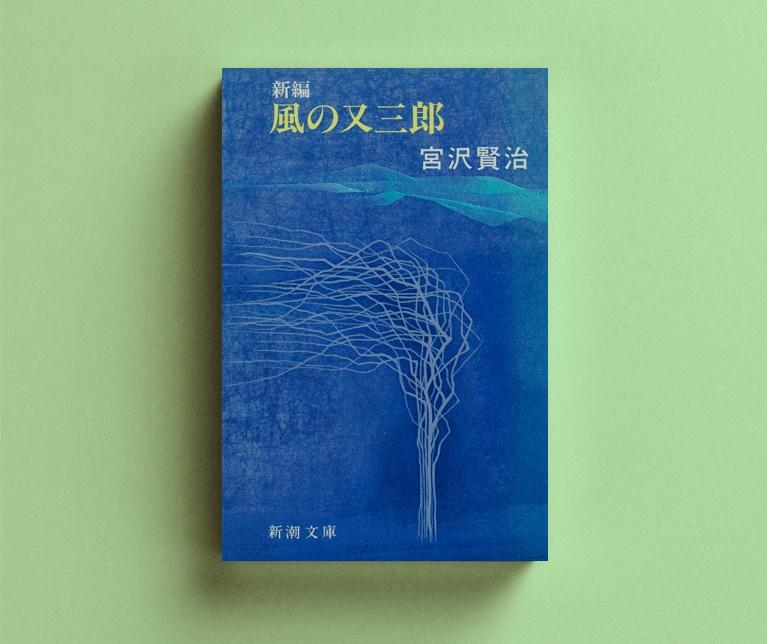

Agronomo, poeta, insegnante, lettore del Sūtra del Loto e divulgatore della dottrina buddhista, studioso di esperanto, appassionato di astronomia, mineralogia, musica classica, e soprattutto autore dalla sensibilità più unica che rara, in grado di armonizzare questa molteplicità di anime e interessi nei suoi racconti per bambini (dōwa), Kenji è noto in Italia specialmente grazie alla raccolta Una notte sul treno della Via Lattea e altri racconti (Marsilio 1994), curata da Giorgio Amitrano in anni in cui l’opera dello scrittore conosceva in Giappone una nuova ondata di popolarità, sulla scia delle celebrazioni per il centenario della sua nascita. A questo libro, e agli altri due volumi che negli anni successivi hanno ampliato il ventaglio di suoi testi disponibili in traduzione italiana – Il violoncellista Gōshu e altri scritti, a cura di Muramatsu Mariko (La Vita Felice 1996) e Le stelle gemelle e altri racconti (Atmosphere 2018) – si aggiunge ora una quarta raccolta a cura di Alberto Zanonato, Matasaburō del vento e altri racconti (Marsilio 2022): occasione preziosa per approfondire o inaugurare la conoscenza di storie che a ragione sono considerate dei classici della letteratura giapponese per bambini e ragazzi, e anche a distanza di un secolo dalla loro composizione continuano a sorprendere e commuovere lettori di qualsiasi età.

«Ho ricevuto tutti i miei racconti dall’arcobaleno o dalla luce della luna, in un bosco, in un prato o sulle rotaie della ferrovia […] o trovandomi tremante tra i monti spazzati dal vento di novembre», scrisse Kenji nella breve premessa all’unica raccolta di prose che pubblicò in vita, Chūmon no ōi ryōriten (“Un ristorante pieno di richieste”, 1924), condensando una presentazione della propria poetica in poche immagini evocative, semplici ma tutt’altro che banali nel loro accostamento. Kenji parla anzitutto della sua ispirazione come di un dono naturale che non gli appartiene, avulso da una specifica tradizione, frutto di una libertà creativa che anche altri autori dell’epoca – come Ogawa Mimei (1882-1961) e Niimi Nankichi (1913-1943) – ritenevano essenziale per l’elaborazione di una moderna letteratura per l’infanzia, non più incentrata esclusivamente sulla riscrittura didascalica di antiche storie e capace di entrare in sintonia con la vita quotidiana e il mondo interiore di ciascun bambino.

Esaminando poi la sequenza di immagini scelte dall’autore per questa sintetica premessa, citata da Zanonato nella densissima introduzione che apre il volume, è interessante individuare i diversi aspetti della sua poetica che vi traspaiono, facilmente riconoscibili per chiunque abbia una minima dimestichezza con l’opera di Kenji: l’illuminazione lirica e visionaria che caratterizza il suo sguardo (cui alludono la luce della luna e i colori dell’arcobaleno); la spiccata sensibilità ecologica (il bosco e il prato) che trova spesso espressione in raffigurazioni animistiche dei fenomeni naturali (i monti spazzati dal vento); il radicamento in un mondo di ritmi, stagioni e festività tipicamente agricolo (il riferimento al mese di novembre); un sincero interesse per il progresso e le innovazioni tecniche, che in vari racconti diventano oggetto di trasfigurazioni e metamorfosi fantastiche (le rotaie della ferrovia e il treno, non a caso, sono in assoluto tra i simboli più significativi di un’opera che guarda anche alla modernità attraverso il prisma della mitologia e del pensiero spirituale).

Ho lasciato per ultima la parola tremante, perché credo costituisca la migliore chiave di lettura per inoltrarsi in questa raccolta e apprezzarne la singolarità, anche rispetto alle altre antologie di Kenji già disponibili per i lettori italiani. Se da un lato, infatti, la selezione di Zanonato completa il quadro dei racconti presenti nell’unica raccolta pubblicata in vita dall’autore, traducendo i cinque che ancora erano inediti in Italia, accomunati dall’impronta fiabesca e onirica tipica di molte sue storie (La foresta dei lupi e la foresta dei colini di bambù, la foresta dei ladri; Il quarto giorno del mese dei narcisi; L’aprile dello yamaotoko; La notte del querceto; I pali del telegrafo in una notte di luna), dall’altro propone una stimolante apertura, un confronto con alcuni aspetti meno noti ed espliciti della sua ricerca letteraria, che emergono in modo particolare nei due stranianti racconti iniziali (la novella Matasaburō del vento e la favola Il fuoco della conchiglia) e nelle due storie conclusive, pervase di visioni spirituali e riferimenti all’iconografia buddhista (La rete di Indra e I piedi nudi di luce).

Tremanti, paralizzati dallo stupore e sull’orlo delle lacrime sono i due bambini che all’inizio del racconto che dà il titolo al libro, alla ripresa delle lezioni scolastiche in un piccolo villaggio di montagna, scorgono nell’aula ancora vuota della scuola elementare un alunno che non si era mai visto prima, dai capelli rossi e l’aspetto vagamente sinistro. Il misterioso studente attira presto la curiosità e le dicerie di altri alunni più grandi, e quando il maestro lo presenta come Takada Saburō, trasferitosi dall’Hokkaidō per via di un incarico aziendale del padre, diversi bambini si convincono che il loro nuovo compagno sia un’incarnazione di Matasaburō, divinità del vento nota al folklore locale, come del resto paiono indicare le improvvise folate che si levano in corrispondenza di molte sue azioni.

Composto di sette capitoli, scanditi come sulle pagine di un diario fra i primi dodici giorni di settembre, Matasaburō del vento è la storia di un’estraneità che in breve tempo si converte in amicizia, fiducia e complicità, senza però perdere il carattere fatale proprio di certi incontri infantili, destinati a imprimere nella memoria le orme di una pienezza numinosa e di un vuoto incolmabile. Colta dapprima sui banchi di scuola, in alcune scenette che il contesto pluriclasse rende ancor più vivaci nella loro freschezza naturalistica, e poi in prospettiva sempre più ampia nei campi e nei boschi del villaggio, tra cavalli al pascolo, scorpacciate di uva e bagni al fiume, questa storia corale di iniziazione al mistero della vita pone Saburō al centro di una vicenda che coinvolge bambini e ragazzi nelle contraddizioni della crescita, lasciandoli infine sospesi tra una sensazione di abbandono e l’impressione di avere in pochi giorni attraversato in modo irrevocabile la soglia di una nuova consapevolezza.

Tremori e brividi annunciano il contatto con l’invisibile, lo spaesamento che nelle antiche fiabe implica il confronto con la più terribile alterità. Un bagno nelle acque gelide del fiume sancisce il culmine del reciproco processo di trasformazione tra i bambini e Saburō: per la prima volta il ragazzo trema proprio come i compagni, e mentre si dissolve la sua aura di ieratica imperturbabilità il divino si manifesta nell’immanenza, in un’epifania collettiva dell’infanzia. In un altro racconto, sorpreso da una bufera di neve, un bambino avvolto in una coperta rossa rischia di morire congelato sulla strada verso casa, popolata da creature fameliche che gli danno la caccia, ma allo stremo delle forze viene soccorso da un fanciullo divino che lo aiuta a trovare protezione sotto il manto nevoso (Il quarto giorno del mese dei narcisi). Crollato esausto «su un letto di vento e di erba» (p. 209), il protagonista di La rete di Indra intraprende un percorso solitario in uno scenario via via sempre più rarefatto, dove il volo di alcuni esseri celestiali gli mostrerà la spettrale rete di Indra, metafora tratta dai Veda e dal pensiero buddhista che allude all’interdipendenza di tutti i fenomeni.

Corpi tremanti, distesi sulla neve o sull’erba, sfiniti dalla stanchezza e dal sonno o rapiti da lunghi e febbricitanti dormiveglia, sono tra le immagini più ricorrenti che nei racconti di Kenji preludono all’ingresso in mondi “altri” (ikūkan), scenari di incontri e visioni soprannaturali, spesso accompagnate da una polifonia di rumori, onomatopee, melodie e canti che compongono un ricco tessuto sonoro. Il critico letterario Nishi Masahiko, citato nell’introduzione (p. 13), ha parlato di una «letteratura delle allucinazioni uditive» emancipatasi dalle convenzioni della «letteratura dell’ascolto», tipiche delle trascrizioni fondate su testimonianze orali. Ma l’apporto innovativo di Kenji consiste anche nel reinventare secondo la propria sensibilità figure riprese dal fondo più arcaico del folklore, della mitologia e della religione, sprofondando assieme ai suoi piccoli protagonisti in un tempo fuori dal tempo che è assieme remoto e prossimo alla quotidianità, e riuscendo a restituire con grande delicatezza le tante sfaccettature di un’esperienza di immedesimazione nell’animo infantile (e nell’anima infantile del mondo).

Due osservazioni di Marc Soriano sulle riscritture di Perrault descrivono molto bene questo aspetto della poetica dell’autore, benché a differenza del favolista francese Kenji abbia sempre privilegiato la composizione di storie originali, all’interno delle quali modulare i propri riferimenti: «L’artista accoglie intimamente il racconto, lo prende a cuore, lo rivive, contrassegna ogni episodio con un’impronta molto personale, e questo fa sì che i particolari più tradizionali sembrino improvvisamente nuovi. […] Sembra che l’artista sia veramente coinvolto dall’avventura che racconta: trema, ha paura, soffre; è realmente un bambino che parla, che evoca i propri terrori; e nello stesso tempo, come un eco, si sente un’altra voce che accompagna impercettibilmente la prima e che scherza, come se la sofferenza fosse misteriosamente dominata» (I racconti di Perrault. Letteratura e tradizione orale, Sellerio 2000, pp. 251, 253).

Ritroviamo questa armoniosa dissonanza nello stile proteiforme di Kenji – a suo agio sia nel pathos di un racconto di “delitto e castigo” (Il fuoco della conchiglia), sia nell’uso di un registro umoristico e grottesco (L’aprile dello yamaotoko), o velatamente satirico nel suo giocoso surrealismo (I pali del telegrafo in una notte di luna) –, ma possiamo anche osservarla trasposta nella fisionomia complementare di alcune coppie di personaggi, rispetto ai quali la voce dell’autore pare ispirata da accenti di particolare tenerezza e partecipazione. In Matasaburō del vento, il conflitto innescato dall’arrivo del nuovo studente oppone da un lato la spontaneità e la meraviglia ancora infantili di Kasuke, dall’altro la responsabilità precocemente adulta del capoclasse Ichirō, e come nota Zanonato, di conseguenza, i percorsi di formazione dei due alunni spingeranno entrambi a integrare nel proprio sé gli aspetti dell’altrui personalità: in un caso, attraverso il confronto con la morte e la transitorietà di ogni cosa; nell’altro, mediante la scoperta non meno traumatica di una pienezza vitale che trascende qualsiasi ordine antropocentrico.

Nel finale di La rete di Indra, un simile rispecchiamento sembra avvenire nell’istante in cui la coscienza del protagonista riconosce dall’alto il proprio corpo disteso al suolo, come al termine di un’esperienza extracorporea che determina una riconciliazione tra dimensione sensibile e orizzonte spirituale. Lo stesso corpo scosso dai brividi, del resto, si rivela in questa epifania come un corpo indifeso ma estremamente ricettivo, spirito e respiro d’infanzia radicato nei sensi e animato dall’impeto divino del vento.

Altre immagini ricorrenti che alludono a questa misteriosa congiunzione, a questo nucleo di compassione e distacco, crudeltà e tenerezza, si concentrano attorno al tema degli occhi e dello sguardo. Occhi spalancati di paura o stupore, arrossati dalla stanchezza, infiammati dalla rabbia o strofinati per asciugare le lacrime, occhi che brillano eterei o selvatici, simboli di una duplicità che a tratti è possibile isolare nei suoi poli estremi – come nel racconto conclusivo, dove agli occhi rossi degli orchi si contrappongono quelli «simili a petali di loto blu» (p. 240) di un essere celestiale –, ma soprattutto segni di un’ambivalenza indissolubile, custodita nello sguardo del fanciullo divino: «Gli occhi del bambino delle nevi scintillarono taglienti come se bruciassero» (p. 162).

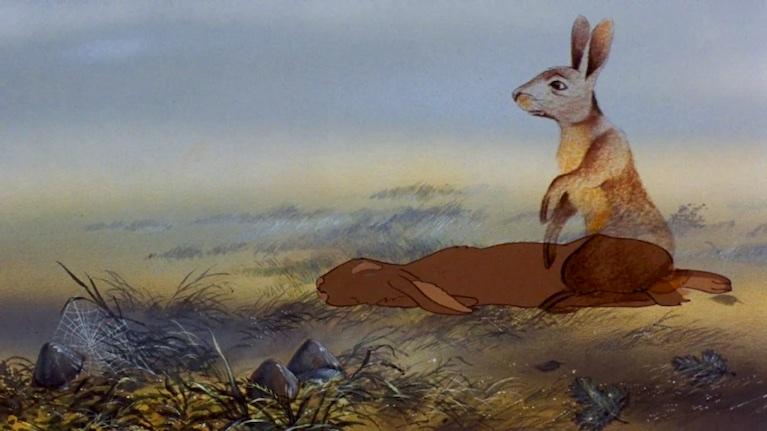

Il grande mangaka e animatore Tezuka Osamu scrisse un elogio al genio di Kenji, e osservò che le sue descrizioni sinestetiche anticiparono la ricchezza del linguaggio audiovisivo che una generazione successiva di bambini avrebbe interiorizzato più facilmente grazie alla familiarità coi cartoni animati, anche nelle sue implicazioni più astratte e filosofiche. Ripenso a questa osservazione mentre le visioni dei bambini di Kenji mi ricordano la poesia teriomorfa e metafisica di Night on the Galactic Railroad (1985), film animato diretto da Sugii Gisaburō e ispirato al racconto di Miyazawa Kenji considerato dai più il suo capolavoro, per il quale il regista, seguendo la trasposizione manga di Masumura Hiroshi, scelse di trasformare i bambini protagonisti e quasi tutti i personaggi in gatti antropomorfi, ma a tornarmi alla mente con insistenza è soprattutto l’atmosfera struggente di un altro cartone animato, celebre per la rappresentazione senza filtri dei più violenti istinti animali, Watership Down (1978), tratto dal romanzo La collina dei conigli di Richard Adams, nel quale una memorabile scena di morte si svolge sulle note trasognate della canzone Bright Eyes.

Nella favola Il fuoco della conchiglia, un coniglietto di nome Homoi (“uomini” in esperanto) è il protagonista di un’allegoria delle virtù e dei vizi umani fondata proprio sull’enigma dello sguardo, di ciò che affascina e di ciò che rimane invisibile a un’osservazione superficiale. Gli occhi di ghiaccio e di fuoco si riflettono qui nella natura ignea e cristallina della gemma ricevuta in dono dal coniglietto per aver salvato la vita di un’allodola, un tesoro di valore inestimabile ma estremamente fragile, oltre che terribile per le conseguenze a cui può condurre chi si lasci sopraffare dall’orgoglio e dalla superbia. E proprio sugli occhi di Homoi, alla fine della storia, si abbatterà la punizione derivante dalla rottura di un equilibrio che il coniglietto credeva ingenuamente legato alla bellezza del suo possesso individuale, ma che in realtà coinvolge in senso etico l’intera comunità di animali.

Chiude la raccolta il magnifico racconto I piedi nudi di luce, dove molte delle suggestioni già incontrate convergono in una mirabile progressione narrativa. Le due figure complementari al centro della vicenda sono in questo caso una coppia di fratelli, Ichirō e il piccolo Narao, che all’inizio della storia, in una bella giornata di sole, si apprestano a lasciare la capanna del padre in montagna per raggiungere la loro casa in un villaggio distante, dove l’indomani dovranno andare a scuola. La figura di Matasaburō del vento, evocata da Narao in lacrime prima di partire, è qui ripresa da Kenji nei suoi connotati più oscuri, legati alle paure del viaggio e dell’ignoto, e soprattutto come messaggero di una triste verità che alle orecchie infantili si esprime in forma di presentimento e superstizione. Accompagnati per un primo tratto di strada da un uomo con un cavallo al seguito, i due si incamminano poi lungo un angusto sentiero in salita, verso una cima dove lo scenario comincia a offuscarsi e i soffi gelidi del vento, assieme alla neve che ha ricominciato a cadere, mettono a dura prova la loro resistenza.

Sorpresi da una bufera, i due bambini si rifugiano sotto una roccia, stringendosi nella convinzione di essere prossimi alla morte. Quando però il fratello maggiore si risveglia da un breve sonno, si accorge che il paesaggio tutt’intorno è diventato irriconoscibile, e scorge in lontananza Narao «rifulgere e svanire come la fiamma di una candela sul punto di essere spenta dal vento» (p. 233). Scomparso qualsiasi punto di riferimento, l’ingresso in un mondo “altro” rivela a poco a poco i connotati di un aldilà straniante e mutevole, dapprima modellato sul limbo del Sai no kawara, la riva sassosa del fiume degli inferi che secondo la tradizione buddhista è destinata ai bambini morti prematuramente, dove schiere di bambini subiscono le angherie di enormi orchi, e infine trasfigurato dalla comparsa di un gigantesco essere celestiale, che nell’impronta dei suoi piedi candidi manifesta l’essenza al contempo fisica e spirituale della sua illuminazione.

È possibile leggere questo racconto come un’anticipazione del meraviglioso viaggio nell’aldilà narrato in Una notte sul treno della Via Lattea, nel quale lo scenario cosmico, sempre ispirato al pensiero buddhista, riflette un originale sincretismo che abbraccia il cristianesimo, le scienze moderne e le antiche mitologie. D’altra parte, pur non raggiungendo le vette visionarie della sua opera più celebre, credo che la storia di Ichirō e Narao contenga alcune delle pagine più sincere e toccanti dell’intera opera di Kenji, specialmente laddove l’autore si concentra sulla descrizione dell’affetto fraterno, della grazia infantile di Narao e della premura che Ichirō dimostra nei confronti del suo fratellino.

Kenji non poteva immaginare la fortuna che le sue storie avrebbero avuto nei decenni successivi alla sua morte prematura, ma sono convinto che questo libro abbia concretizzato per l’ennesima volta un’intuizione che l’autore ha delineato verso la fine della storia, quando il gigante celeste mostra ai bambini un’immensa biblioteca: «Qui ci sono tutti i libri che desiderate. Ce ne sono anche alcuni che all’interno ne contengono tantissimi altri di dimensioni minori. Ce ne sono poi altri minuscoli che racchiudono tutti i libri, fareste bene a leggerli con attenzione» (p. 243).