Apichatpong Weerasethakul: sintonie dall’altrove

Joseph ricorda che prima di nascere fluttuava nello spazio attorno alla Terra assieme ad altre persone, lo sguardo rivolto in basso alla superficie del pianeta, in cerca dei suoi futuri genitori. A questa prodigiosa memoria prenatale, negli appunti che lui stesso ha revisionato, si accompagnano ricordi particolareggiati dei primi giorni di vita, cenni su un’adolescenza segnata dal rifiuto di Dio e dalla difficoltà di calmare incessanti flussi di idee, e infine considerazioni sulla riscoperta della fede a seguito di esperienze che gli hanno consentito di maturare una nuova consapevolezza sul proprio passato. Fin da bambino, senza saperlo, Joseph ha cercato nella pratica della meditazione un mezzo per sottrarsi ai vincoli della propria individualità, e in determinate circostanze è arrivato a percepire con straordinaria chiarezza la trama di relazioni che congiunge ogni cosa. All’apice di questo processo, per un breve periodo, è stato in grado di ascoltare ogni conversazione delle persone che aveva attorno, visualizzare il corso delle loro vite fino a quel giorno e interrogare le ragioni che si celano dietro a qualsiasi evento, come una radio capace di sintonizzarsi sulle più impensabili frequenze del reale.

Prima di soffermarmi sul libro da cui è tratta questa storia (Memoria, Fireflies Press 2021), e poi sull’omonimo film di Apichatpong Weerasethakul di cui il volume documenta l’origine, vorrei accostare al ricordo di Joseph quello di un altro film che conserva una traccia altrettanto preziosa di memoria prenatale. Rileggendo la storia di Joseph dopo aver visto Memoria ci ho ripensato immediatamente, e anche se si tratta di due film molto diversi credo che non manchino alcune affinità profonde. In un brevissimo passaggio di Rewind (2019), documentario di Sasha Joseph Neulinger che ricostruisce la terribile storia degli abusi subiti dal regista durante l’infanzia, ascoltiamo sua madre rievocare uno strano discorso che il figlio le aveva fatto quand’era molto piccolo: «Mamma, ti ho scelto come madre perché sei la persona che può aiutarmi a diventare ciò che dovrei essere. E ho dovuto aspettarti molto a lungo, perché non eri pronta». Una digressione lasciata in sospeso che di primo acchito sembrerebbe superflua, in un film che i ricordi famigliari e i filmati tratti dalla collezione di videocassette del padre scandiscono con grande rigore cronologico, ma che al termine della visione, meditando sul suo significato, suggerisce di riconsiderare l’intera storia alla luce di un altro importante dialogo con la madre, notevole anche per le circostanze altamente simboliche in cui si è svolto (la donna ha infatti portato il figlio con sé fuori da casa, nel giardino, all’ombra di un albero). In una vicenda segnata dai traumi trasmessi di generazione in generazione da alcuni membri del ramo paterno della famiglia, si direbbe che la presenza materna ha avuto un ruolo davvero determinante per l’assunzione di una nuova prospettiva di crescita al di là dei pesanti condizionamenti patiti, come in termini enigmatici prefiguravano le parole del piccolo Sasha su un destino da trovare con l’aiuto di una madre tanto attesa.

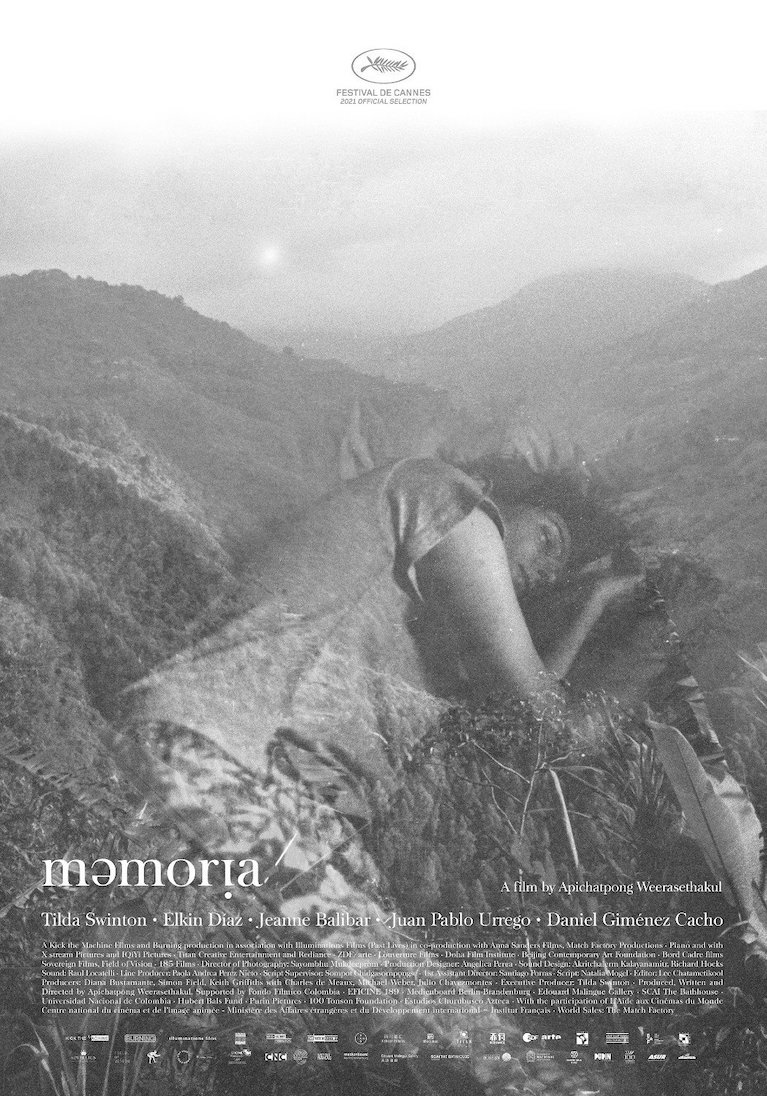

Pur essendo un’opera di finzione per molti versi incomparabile con Rewind, anche Memoria è un film profondamente personale (un attributo con cui Apichatpong allude spesso alla sensibilità soggettiva della sua ricerca artistica, comunque animata da un respiro ben più vasto di qualsiasi riferimento autobiografico), e soprattutto nasce da un’accurata documentazione, distillata in modo quasi impercettibile nella pellicola che al Festival di Cannes ha ottenuto il Premio della giuria a undici anni di distanza dalla Palma d’oro di Lo zio Boonmee che si ricorda le vite precedenti (2010), film che lo impose all’attenzione mondiale come uno tra i più originali registi contemporanei. Se l’ispirazione essenziale di Boonmee, poi rivisitata liberamente, si fondava sul libro di un monaco buddhista vissuto in un monastero vicino a Khon Kaen, dove Apichatpong ha trascorso la prima parte della vita tra le suggestioni della Thailandia più rurale, la trama di Memoria è il frutto di un processo compositivo più articolato e inconsueto, che il volume Fireflies Press restituisce nella sua complessa eterogeneità fra taccuini di appunti di viaggio, ricerche scientifiche, voci di enciclopedie, frammenti di dialoghi e fotografie sui quali lo sguardo si appunta e vaga, come sulla superficie di una mappa dalle coordinate sfuggenti.

Da un lato, si tratta del primo lungometraggio girato dal regista in inglese e spagnolo e al di fuori del suo Paese natale, in una Colombia dove la materia per sviluppare la sceneggiatura gli è stata fornita anzitutto dalla scoperta di luoghi sconosciuti e da una serie di incontri fortuiti, come quello con Joseph. Dall’altro, considerando che Apichatpong ha sempre preferito lavorare con un cast di attori locali non professionisti, un contributo determinante per la genesi del film è senza dubbio da attribuire alla presenza di Tilda Swinton, amica di lunga data con cui da molti anni il regista sognava di collaborare a un progetto tanto inedito per i suoi standard quanto rigenerante. «Sentivo che avevo bisogno di trovare un posto che fosse straniero per entrambi,» ha dichiarato in un’intervista, «un posto che non sentissimo del tutto sicuro e familiare, così che potessimo aprire i nostri sensi a nuove percezioni».

Jessica è una botanica scozzese trasferitasi a Medellín, dove gestisce una coltivazione di orchidee. Non sappiamo molto della sua vita, ma possiamo cogliere alcuni indizi un poco alla volta, mentre la vediamo fluttuare da una scena all’altra col suo incedere lento e un po’ dinoccolato. Ha perso di recente il marito, ed è forse anche il dolore del lutto che si esprime nel riserbo che accompagna come un’ombra la sua figura, dal silenzio delle passeggiate solitarie alla gentilezza vagamente ironica e imbarazzata delle conversazioni in cui la vediamo impegnata. Ora si trova a Bogotá in visita alla sorella antropologa, ricoverata per una strana sindrome che ricorda l’epidemia di sonno di cui soffrono i soldati in Cemetery of Splendour (2015), il precedente lungometraggio di Apichatpong.

Ora sta consultando in biblioteca alcuni volumi che trattano di funghi e parassiti vegetali, oppure osserva in un laboratorio i resti ossei di una ragazza dal cranio bucato vissuta migliaia di anni prima – probabilmente la traccia di un antico rituale per scacciare spiriti malvagi, come spiega la scienziata che glieli mostra, invitandola a toccare la cavità. Del resto la stessa Jessica, fin dalla scena iniziale che la vede risvegliarsi nel cuore della notte e vagabondare per casa, ci viene presentata attraverso l’enigma di una patologia sconosciuta, consistente in allucinazioni uditive simili a esplosioni che nel prosieguo della storia diventano via via più frequenti e destabilizzanti. Negli appunti di Apichatpong troviamo riferimenti alla Jessica Holland del film di Jacques Tourneur I Walked with a Zombie (1943), vittima di una possessione voodoo che l’ha sprofondata nell’incoscienza: «Per un momento si domanda se è ancora in quel film, stesa nel letto, mentre apre gli occhi al risveglio da un sogno». Ma la condizione di cui soffre Jessica è anche analoga alla cosiddetta Exploding Head Syndrome, di cui il regista ha cominciato a soffrire poco prima del suo viaggio in Colombia. Una malattia che nel film resta comunque innominata, e rappresenta il nucleo di un mistero dalle molteplici risonanze.

Come interpretare la coincidenza delle malattie che affliggono le sorelle, e il doppio legame che sembra connetterle a una campagna di scavi archeologici e a una spedizione di ricerca su una tribù della foresta amazzonica? In che rapporto sta il cane che comincia a seguire Jessica col cane che la sorella le racconta di aver salvato dopo un incidente, appena prima di ammalarsi, e che continua ad apparirle in sogno? Perché in più occasioni gli apparecchi elettrici sembrano subire l’influsso di una potente alterazione magnetica? Nel labirinto di stranezze e corrispondenze in cui Jessica si inoltra sempre più a fondo, gli stessi tentativi di comprendere ciò che le sta accadendo, senza rassegnarsi all’idea di essere impazzita, danno luogo a ulteriori enigmi, primo tra tutti quello che ruota attorno alla figura di Hernán – un giovane tecnico e musicista che in una sala di registrazione prova a riprodurre il suono che la assilla –, alla sua scomparsa e all’incontro con un uomo che si direbbe il suo anziano doppelgänger. E anche l’apparente risoluzione del mistero, al termine della pellicola, coincide con l’apertura di un orizzonte impensabile che porta lo spettatore a rimettere in discussione le sue già labili certezze.

La messa in scena di storie che si sdoppiano, o si sviluppano su vari piani temporali e dimensioni parallele, pur nel calmo fluire di un’ordinaria quotidianità, è sempre stata un aspetto fondante dell’opera di Apichatpong, legato al suo interesse per gli universi del folklore, delle tradizioni buddhiste e dello sciamanesimo, ma anche all’esplorazione di un immaginario moderno e tecnologico non privo di elementi fantascientifici, che in Memoria emerge in modo più marcato rispetto ai suoi film thailandesi. Un attento lavoro sullo spazio interroga questi due poli nella loro coesistenza, come suggerisce la scelta di luoghi ricchi di tracce storiche (graffiti, monumenti, sculture) e nei quali è evidente la contaminazione di epoche diverse, oltre al consueto rilievo che assume la rigogliosa vegetazione delle foreste pluviali, sebbene meno esplicito che in altri suoi film.

Degno di nota è senz’altro il colossale Túnel de la Línea, un traforo inaugurato nel 2020 (quindi pochi mesi dopo la fine delle riprese) ma concepito già all’inizio del ‘900, che compare come sito di costruzione sotto il quale gli scavi dei macchinari hanno riportato alla luce dei resti archeologici. Ma interessante è anche il lavoro sullo spazio che traspare nelle scene girate alla National University di Bogotá, con aule convertite in laboratori e camere d’ospedale – un topos ricorrente nella poetica di Apichatpong, figlio di due medici a cui dedicò Syndromes and a Century (2006) –, o nella magnifica sala di lettura della Luis Ángel Arango Library, o ancora nei vasti atri e corridoi deserti della Pontificia Universidad Javeriana, dove Jessica sembra camminare spaesata come all’interno di un’astronave.

In un’altra breve sequenza seguiamo Jessica aggirarsi fra le sale di un museo, mentre osserva i dipinti di un artista colombiano talmente affine alla sensibilità di Apichatpong da evocare l’ipotesi che lo stesso regista si sia imbattuto nel ricordo di un suo doppio, scomparso appena qualche anno prima. L’arte di Ever Astudillo (1948-2015), per dirla con le parole del critico citato nel volume Fireflies Press, combina «un realismo rigoroso con l’imprecisione dei ricordi», uno spirito documentario con una peculiare rêverie, e nella sua predilezione per figure simili a ombre o silhouette, mostrate di schiena o più raramente di profilo, riflette una scelta stilistica che nella pellicola viene più volte adottata, a partire dalla scena iniziale.

Una scelta coerente sia col lavoro di Tilda Swinton, che ha spiegato di non aver mai pensato a Jessica come a un personaggio, ma piuttosto come a una situazione, a un problema (a predicament), considerando la propria figura un semplice elemento di un contesto più ampio, nel complesso rapporto con ogni particolare dell’inquadratura, sia con lo sguardo di un regista noto per i suoi fotogrammi talmente accurati da somigliare a dipinti. «L’essere umano come specchio tra lo spettatore, l’opera e ciò che sarebbe venuto dopo», come disse Astudillo, è in questi quadri il testimone di una stagione violenta di conflitti e trasformazioni urbane che segnarono la Colombia dagli anni ’60, ma anche il custode di memorie e affetti privati e il messaggero silenzioso di un tempo a venire, che dovrà farsi carico del dolore e delle rovine di un passato infestato dagli antichi fantasmi coloniali. Lo stesso Apichatpong, del resto, ha parlato dell’ispirazione di Memoria associandola alla trama di una mystery story, ma in fondo si è detto convinto che l’essenza del film – e direi il mistero più grande della sua trama quasi impalpabile – risieda nel tema della guarigione.

Tornando indietro nel tempo, è possibile ripercorrere in breve le tappe che hanno condotto alla collaborazione tra Apichatpong Weerasethakul e Tilda Swinton, alla loro amicizia e a una corrispondenza caratterizzata dalla stima reciproca e dal riconoscimento di profonde sintonie. Prima di curare assieme un avveniristico festival di cinema in Thailandia (2012), ospitato in mare su una piattaforma galleggiante, e prima ancora di conoscersi di persona, entrambi hanno partecipato nel 2004 al Festival di Cannes: lei come giurata, lui in concorso con il sorprendente Tropical Malady (che ebbe il Premio della giuria ex aequo, esattamente come sarebbe accaduto diciassette anni dopo con Memoria). «Ricordo che durante la proiezione mi sono strofinata gli occhi coi pugni, in un gesto da commedia, convinta per una frazione di secondo di essermi addormentata» scrisse Tilda Swinton riportando alla mente la strana sensazione di trovarsi al cospetto di immagini sorte dall’inconscio, in una lettera al figlio Xavier (2006) che prende il via da una domanda rivoltale da quest’ultimo, all’epoca un bambino di otto anni e mezzo, poco prima di addormentarsi: com’erano fatti i sogni prima dell’invenzione del cinema? Una domanda da cui nella lettera germinano lunghe riflessioni sul ruolo del cinema, sul suo intimo legame con l’esperienza onirica e sulla sua evoluzione.

Il film è la forma d’arte attraverso cui è possibile materializzare il tempo. Ora più che mai, abbiamo bisogno delle sue potenzialità e della sincerità della sua testimonianza. In questo periodo in cui stiamo assalendo e smantellando il tempo stesso con la nostra fascinazione per il virtuale e per il simultaneo – ora sentiamo il desiderio di nuove, rinnovate esperienze della temporalità, di una sensazione esistenziale di durata. Perché?

Forse questo ha a che fare con la memoria e l’impressione di essere trascinati sempre più a fondo in un vasto e orchestrato progetto di amnesia.

Abbiamo scoperto il cinema nello stesso momento storico in cui abbiamo riscoperto con Freud il significato dei nostri sogni. Ora stiamo rimuovendo e alterando, con la nostra passione per la genetica, le neuroscienze, la sfera cognitiva, l’elemento ineffabile del sogno dentro la macchina. I nostri sogni sono il luogo in cui possiamo ricordare ciò che non ci siamo mai accorti di sapere.

E il prisma attraverso cui possiamo riflettere queste visioni […] – ecco cos’è il cinema. (Tilda Swinton)

Parole che riecheggiano le riflessioni di Apichatpong alla base di molti suoi lavori, nei quali a più livelli si percepisce la volontà di preservare e reinventare il cinema come luogo del sogno, ovvero di visioni libere dai vincoli, dagli stereotipi e dai ritmi della contemporaneità. In un contesto di progressiva scomparsa delle sale cinematografiche e del cinema come esperienza collettiva realmente significativa, insidiata dalla logiche commerciali dei multisala, dai comfort del video on demand e del binge watching e infine dalle prolungate restrizioni pandemiche, Apichatpong è senz’altro uno dei registi che negli ultimi decenni hanno maggiormente contribuito allo sviluppo di un cinema meditativo fondato sull’esperienza del tempo, generalmente noto come slow cinema e associato all’eredità di maestri come Bergman, Antonioni e Tarkovsky.

Più di altri autori, inoltre, Apichatpong ha sperimentato questa consapevolezza non solo nei suoi film, ma anche in video-installazioni museali e teatrali concepite come autentiche esperienze multisensoriali e multidimensionali. La proiezione-performance Fever Room, messa in scena per la prima volta nel 2015 a Gwangju, nella Corea del Sud, reintegrò nello spazio del cinema la soglia del palcoscenico, trasformandola in un luogo di transizione e sdoppiamenti che coinvolgono gli stessi spettatori. L’installazione SleepCinemaHotel, ospitata nel 2018 all’International Film Festival di Rotterdam, ridefinì la sala cinematografica come un albergo-dormitorio a più livelli, dove trascorrere la notte in balia di filmati d’archivio e tracce musicali. Le stesse vicende distributive di Memoria presentano sperimentazioni molto curiose, come la scelta di ipnotizzare il pubblico in una rassegna al Göteborg Film Festival, o la decisione di organizzare le proiezioni nelle sale statunitensi come una vera e propria tournée di città in città. Per promuovere un’esperienza tanto straniante, infine, lodevole è la scelta di affidare la distribuzione italiana del film ad Academy Two in collaborazione con Mubi, piattaforma di streaming che spicca per la grande attenzione alla qualità dei titoli proposti. Dopo l’uscita nelle sale, così, Memoria potrà beneficiare di un’ulteriore possibilità di visione on demand, particolarmente consigliata a chiunque desideri inoltrarsi di nuovo nei meandri del suo enigma.