Una guida per esploratori dell'universo / Marte, destinazione finale?

La terra è la culla dell’umanità,

ma non si può vivere per sempre in una culla

Konstantin Ciolkovskij, 1911

Marte in Antartide

Nel 1984 la geologa Roberta Score raccoglie in Antartide quella che sembra essere una meteorite, una delle tante che si trovano nel continente disabitato, dove i corpi solidi interplanetari sono facilmente reperibili. Il suo nome è ALH84001 – difficile non pensare al supercomputer HAL di 2001: Odissea nello spazio. In realtà non si tratta di un detrito cosmico come gli altri ma, come la Nasa realizzerà solo dieci anni dopo, di un frammento del pianeta Marte. “Ancora oggi gli scienziati non sono d’accordo su cosa ci sia esattamente nel frammento scoperto da Score quel giorno d’estate antartica”, commenta la microbiologa Jo Marchant (È nata una scienza, p. 11) nell’astrale Spazio. The Passenger. Per esploratori dell’universo (Iperborea, Milano 2021, pp. 192).

La scoperta dello specimen marziano si deve al geologo della Nasa David Mittlefehldt che, nel 1988, chiede di analizzarne un campione e, grazie ai gas intrappolati, si accorge che non si tratta di un asteroide qualsiasi. Nell’ottobre 1993, quando Mittlefehldt annuncia la sua scoperta, esistono solo nove meteoriti di questo tipo. ALH84001 “si era formato da lava vulcanica oltre quattro miliardi di anni fa. Questo lo rendeva incredibilmente antico, quasi quanto il sistema solare stesso e più di tre volte il meteorite marziano più antico” (p. 16). Sedici milioni di anni fa il meteorite si stacca da Marte cominciando una erranza nel sistema solare da far impallidire i più strenui pellegrini del deserto: 13.000 anni, al termine dei quali, avvolto dalla gravità terrestre e, immagino, con un certo sollievo, è catapultato nella soffice neve dell’Antartide. Finché Roberta Score lo raccoglie, inconsapevole di stringere Marte tra le mani.

Le analisi di Mittlefehldt portano alla luce frammenti di carbonati formatisi su Marte che in genere si formano in acqua, e forme minuscole simili a tane di vermi, simili ai batteri terrestri. Richard Zare, chimico alla Stanford University, con l’aiuto di uno spettrometro di massa laser rileva infine dei composti organici o ipa (idocarburi policiclici aromatici, pah in inglese). Che su Marte ci sia stata acqua e una forma primitiva di vita? Ecco che un piccolo asteroide riaccende la voglia matta di vita aliena, ma non solo.

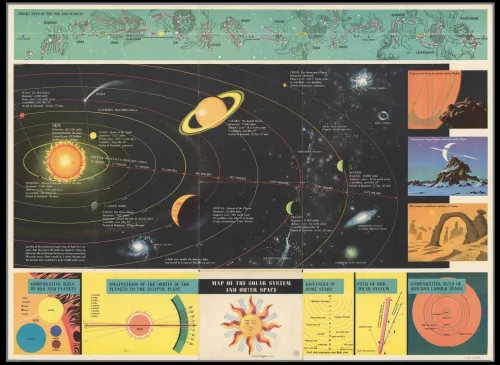

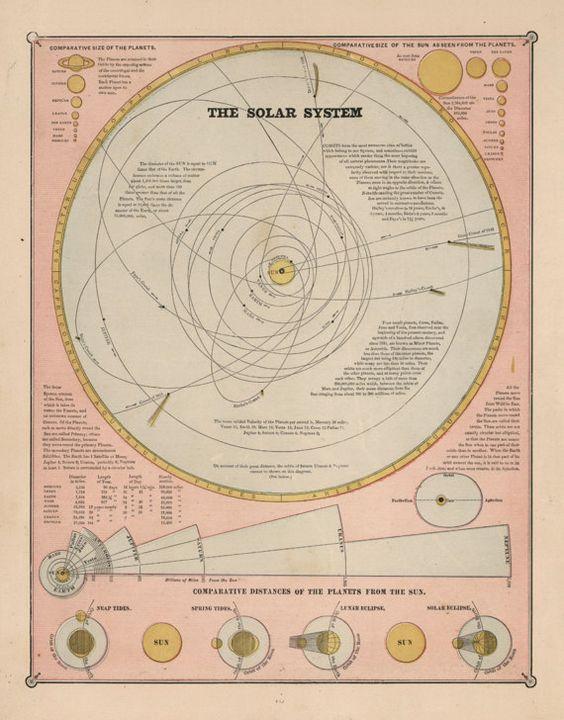

Adam Charles Black, The solar system, Theory of the seasons, 1873.

Secondo Marchant, questa scoperta inaugura una nuova fase astronomica: per semplificare, la prima è iscritta tra l’estate del 1969 e il Natale del 1972 quando dodici uomini americani (nessuna donna) sbarcano sulla Luna. La seconda è segnata dallo sviluppo di sonde e robot da parte di aziende private che offrono servizi alle agenzie spaziali e da uno scacchiere geopolitico più ampio che include paesi come Cina e India interessati a esplorare – leggasi colonizzare – lo spazio a colpi di satelliti. Segue uno stallo causato dall’esplosione dello space shuttle Challenger nel 1986, dell’orbiter Mars observer nel 1993 e dello shuttle Columbia nel 2003. Finché, è la terza fase, la Nasa fonda nel 1998 l’Istituto di astrobiologia, termine che ha finito per imporsi su quello mutuato dallo scrittore di science fiction Robert Heinlein di “xenobiologia”.

Nel frattempo la Nasa costruisce l’Iss o Stazione spaziale internazionale, grande come un campo da calcio, e il telescopio spaziale Hubble che, con le sue immagini – vivide quanto artefatte – del cosmo ha creato una sorta di sublime astronomico (su cui riflette Elizabeth A. Kessler in Picturing the Cosmos. Hubble Space Telescope Images and the Astronomical Sublime, University of Minnesota Press 2012). La Cina non è da meno, con la costruzione del FAST (acronimo inglese per telescopio con apertura sferica di cinquecento metri), il più grande radiotelescopio al mondo volto alla ricerca di intelligenza artificiale operativo dal 2020. Ne parla il reportage di Ross Andersen (Primo contatto), che si accorge di essere nei paraggi quando il suo cellulare comincia a non funzionare: nella zona le trasmissioni radio sono proibite per non interferire con i rilevamenti dei segnali cosmici, più flebili di quanto possiamo immaginare: “L’energia complessiva di tutte le onde radio rilevate dagli osservatori terrestri in un anno è minore dell’energia cinetica rilasciata quando un singolo fiocco di neve si posa dolcemente sulla nuda terra” (Andersen, p. 66).

I canali di Marte

Alla ricerca di una zona priva di interferenze terrestri, la Cina vorrebbe puntare un osservatorio radio sulla faccia nascosta della Luna. Ma la Luna si allontana da noi quattro centimetri ogni anno: “Tra seicento milioni di anni, le forze mareali avranno spinto la Luna così lontano da rendere impossibili le eclissi solari totali” (Elmo Keep, Era tutto pronto, p. 178). Un allontanamento anche simbolico, perché gli occhi sono oggi puntati su Marte, il pianeta rosso, il più simile alla Terra nel sistema solare.

Ci si chiede non tanto se Marte sia abitato o se lo sia stato in passato, ma se sia abitabile. Una ricerca in cui convergono telescopi sempre più potenti, in cui scienza e fantascienza vanno a braccetto, in cui visionari miliardari investono cifre, è il caso di dirlo, astronomiche. Nella corsa allo spazio c’è Elon Musk, famoso per aver esclamato “Fuck Earth! Who cares about Earth?” e per la sua società privata SpaceX, “che intende fare dello spazio un prodotto di largo consumo e pensa di stabilire un giorno una colonia su Marte” (Lauren Groff, La notte, il sonno, la morte e le stelle, p. 139). C’è Jeff Bezos con la sua Blue origin che vuole delocalizzare l’industria pesante sulla Luna. C’è il russo Yuri Milner che investe nel programma SETI (Search for Extra-Terrestrial Intelligence). Niente di nuovo sotto il sole in fondo, se “l’astronautica è nata da una rivalità. Se nel XX secolo gli uomini non si fossero combattuti fino alla morte, nessuno di loro sarebbe stato lanciato fuori dall’atmosfera” (Frank Westerman, C’eravamo tanto odiati, p. 96). È l’odio reciproco e non una spinta metafisica ad averci indotto ad alzare lo sguardo in cielo.

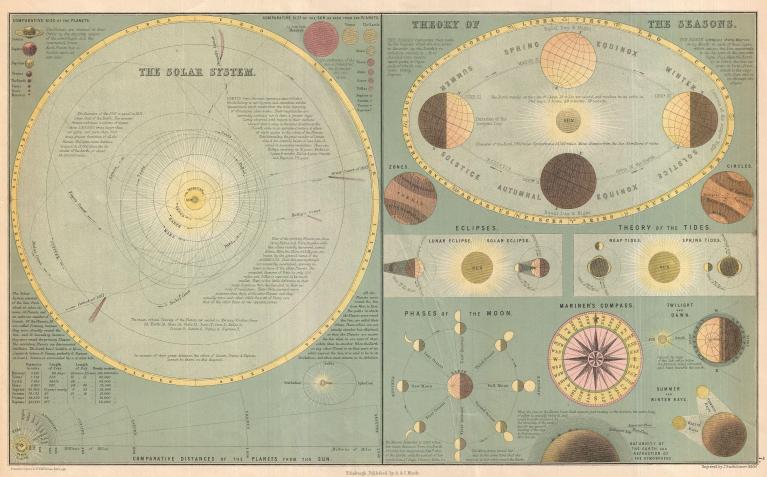

Chart of the earths position in the solar system, 1880.

La Luna, che dista giusto tre giorni dalla Terra, è oggi pensata come uno scalo per lanciare missili e satelliti nel sistema solare e oltre; una stazione di servizio per i razzi che, dalla Terra, sono diretti a Marte (Rivka Galchen, L’ottavo continente) sfruttando la mancanza di gravità e l’acqua lunare come carburante, il quale “rappresenta circa il novanta per cento del peso di un razzo, e ogni chilo di peso portato dalla Terra alla Luna costa più o meno 35mila dollari” (Galchen, p. 48).

Destinazione finale Marte, insomma. Nel 1877 l’astronomo Giovanni Virginio Schiaparelli, direttore dell’Osservatorio astronomico di Brera, osserva sul pianeta Marte una fitta rete di solchi scuri e rettilinei che chiama “canali”. Una parola che, in inglese e in francese, è tradotta con “canal” – cioè un canale artificiale – anziché “channel”, che si riferisce più propriamente a una conformazione naturale del terreno. Un errore di traduzione che nutre gli slanci extraterrestri e lascia intendere che ci sia una forma di vita su Marte. Sostenuto dall’uomo d’affari americano Percival Lowell (che costruisce un osservatorio in Arizona) e dal francese Camille Flammarion, Schiaparelli scrive la trilogia Il pianeta Marte (1893), La vita sul pianeta Marte (1895), Il pianeta Marte (1909) e realizza diverse mappe marziane.

Ora, la possibilità di vita extraterrestre ventilata da Schiaparelli viene meno quando si scopre che i canali – canal o channel che fossero – non esistono e si tratta d’illusioni ottiche dovute ai telescopi dell’epoca. Del resto già l’astronomo William Herschel aveva visto edifici circolari e foreste sulla Luna nel 1770. L’attività di Schiaparelli nutre pertanto l’immaginazione di Flammarion, autore di un best-seller dell’epoca, La pluralité des mondes habités (1862), in La planète Mars et ses conditions d’habitabilité (1892); o quella di Hugo Gernsback in Come vengono costruiti i canali di Marte (1916), uno dei nove racconti marziani della serie Baron Münchhausen’s New Scientific Adventures che proiettano il militare tedesco in un futuro siderale.

Un secolo dopo ci chiediamo ancora invano se c’è vita su Marte. “Le immagini di Marte inviate dalle sonde negli anni Sessanta mostravano un mondo cupo e desolato, e le speranze si dissolsero del tutto quando i lander Viking della Nasa toccarono il suolo marziano nel 1976” (Marchant, p. 14). L’astronomo Carl Sagan riaccende la speranza ma i lander e gli altri strumenti “rivelarono un’atmosfera così rarefatta da essere quasi evanescente e, senza un campo magnetico a proteggerla, la superficie del pianeta era tempestata da livelli mortali di radiazioni solari” (p. 14).

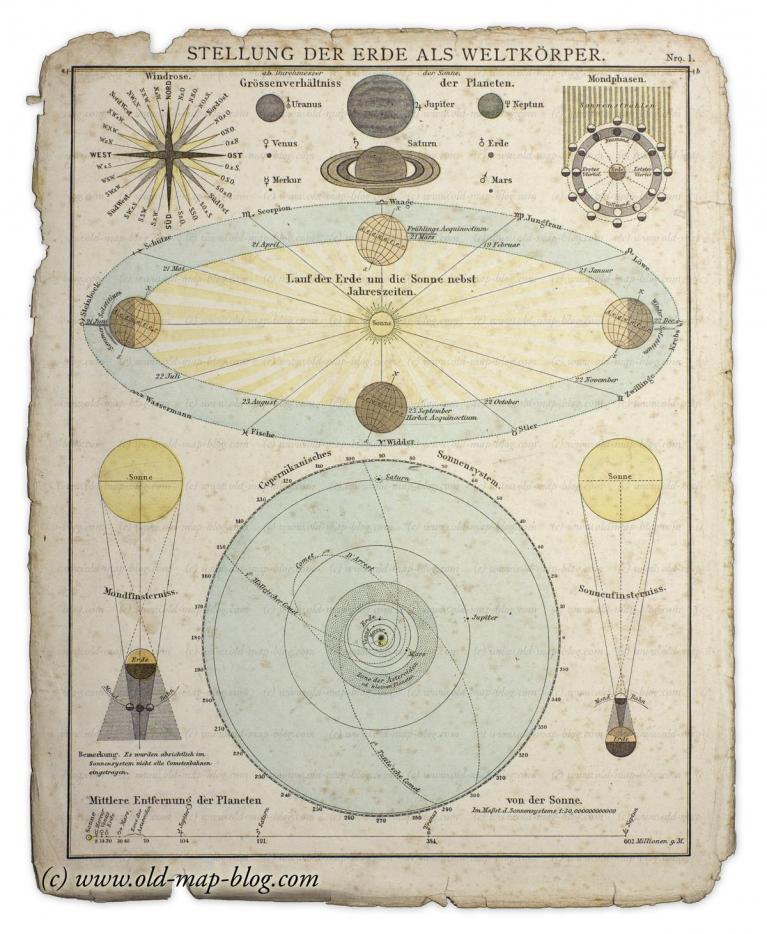

Illustrated map of the planets, Comparative sizes of the planets, Solar system.

La sezione “Bello, ma non ci vivrei” pubblicata nel libro dell’Iperborea smorza definitivamente l’entusiasmo dei viaggiatori galattici: su Marte un anno dura 687 giorni e il Monte Olimpo è alto 21mila metri. Queste le bizzarrie, per il resto c’è poco da rallegrarsi: una temperatura media di sessanta gradi sotto zero (su Venere ce ne sono 464º C però); un’atmosfera – composta quasi esclusivamente da anidride carbonica – così rarefatta che l’acqua evapora subito; dei venti che soffiano a 160 km/h e avvolgono l’intero pianeta creando tempeste di sabbia. “È un pianeta arido, privo di tratti geologici distintivi, a parte le calotte ghiacciate, i vasti deserti e le impressionanti cime montuose. […] Non ha praticamente atmosfera, consumata dai venti solari nel corso di miliardi di anni, ciò che lascia la sua superficie esposta a micidiali quantità di radiazioni. Ogni cinque anni circa il pianeta è colpito da una tempesta di polvere che blocca i raggi del sole per diversi mesi” (Elmo Keep, Era tutto pronto, p. 160). No, decisamente non ci vivrei.

Eppure nel 2018 Mars express, orbiter dell’Agenzia spaziale europea, scopre che “sotto il polo Sud di Marte c’è un lago di acqua liquida di venti chilometri di diametro” (Marchant, p. 31). Nella sua atmosfera c’è metano, che sulla Terra è prodotto da organismi e microbi – gli stessi di cui c’è traccia nell’asteroide ALH84001?

Quella realtà che non scompare

Marte o non Marte, tante pagine di Spazio. The Passenger faranno sognare noi lettori terrestri. Ne seleziono cinque tra le mie preferite. Uno: davanti al pericolo che un asteroide possa colpire la Terra, si pensa di deviarne la traiettoria dipingendone un lato di nero per fargli assorbire più calore, così che sia dirottato altrove e si annienti schiantandosi contro una sonda. Due: le ricerche nella Fascia di Kuiper, teorizzata dagli astronomi Mike Brown e Konstantin Batygin, dove si nasconderebbe un nono pianeta grande tra le sei e le dieci volte la Terra.

Tre: gli esopianeti, come 51 Pegasi b scoperto dall’astronomo svizzero Didier Queloz, e gli oltre quattromila individuati dal telescopio spaziale Kepler (che alcuni di questi ospitino vita?). “All’1 gennaio 2021, sono stati confermati 4376 esopianeti in 3242 sistemi planetari (stelle intorno a cui orbita almeno un pianeta), di cui 720 hanno più di un pianeta. Ci sono altri 2537 candidati esopianeti in attesa di conferma” (p. 26). Ma stiamo parlando di quisquilie, se pensiamo che “in tutto, gli astronomi calcolano l’esistenza di circa 8,8 miliardi di pianeti di dimensioni simili alla Terra, potenzialmente abitabili, solo nella nostra galassia” (Marchant, p. 28).

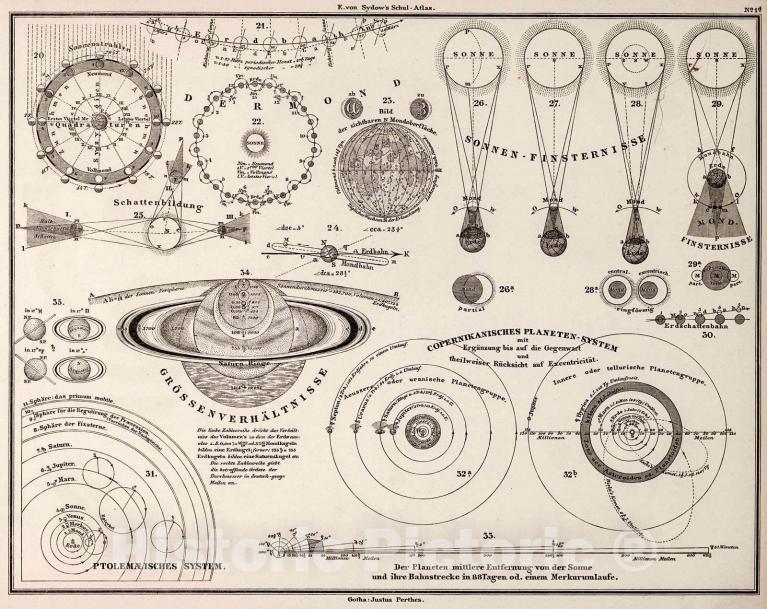

Historic map solar system, 1872.

Quattro: il decollo del Saturn V, così rumoroso che può uccidere chiunque sia nei suoi paraggi: “il boato può causare il cedimento degli organi vitali” (Lauren Groff, La notte, il sonno, la morte e le stelle, p. 153). Cinque: le sonde della Nasa Voyager 1 e 2 – quelle contenenti il disco d’oro The sounds of planet Earth – lanciate nel 1977, non torneranno mai sulla Terra. Lasciatesi alle spalle il sistema solare (nel 2012 e nel 2018), continuano indisturbate il loro viaggio nello spazio interstellare: “Tra trecento anni attraverseranno la Nube di Oort, la nube sferica di comete teorizzata da Jan Oort. Poi bisognerà aspettare che incontrino una stella. La prima che si presenterà sarà Gliese 445, nella costellazione della giraffa, a cui tra quarantamila anni Voyager 1 si sarà avvicinata a una distanza di 1,6 anniluce” (Frank Westerman, C’eravamo tanto odiati, p. 80).

Cosmonauta e psiconauta assieme, sogno a occhi aperti futuri multiplanetari. Come quando compulso avidamente la guida di viaggio della Lonely Planet sull’Universo, dopo la quale quella sulle isole della Grecia diventa più angusta del catalogo dell’Ikea.

Finché non m’imbatto nel contributo di Andri Snær Magnason (L’asteroide siamo noi). Lo scrittore islandese sente di appartenere alla prima generazione che ha visto impallidire le stelle davanti alle luci al neon. In realtà si tratta di un processo che risale all’elettrificazione notturna delle città, ricostruita magistralmente in Luce. Storia dell’illuminazione artificiale nel secolo XIX (Pratiche editrice 1994, introvabile) di Wolfgang Schivelbusch. La storia delle “disenchanted night” (per citare il titolo originale) o delle notti disincantate risale al XIX secolo. Tuttavia le riflessioni di Magnason colgono nel segno nell’affermare che noi siamo figli degli umani che sono andati sulla Luna, “ma siamo anche le prime persone completamente scollegate dallo spazio. Le stelle sono sbiadite per via dell’inquinamento e delle luci delle città. […] Abbiamo smesso di usarle per orientarci” (p. 104).

Solar system vintage map, 1883.

Questo non vuol dire che il cielo sia muto: siamo monitorati costantemente dai satelliti che orbitano attorno al pianeta Terra, che ci inviano messaggi e informazioni più o meno targeted sui nostri interessi e abitudini. Dal cielo non vengono più messaggi divini ma consigli per gli acquisti. Il paradosso è che questo commercio quotidiano col siderale non garantisce alcun rapporto privilegiato ma segna uno scollamento: “Siamo la prima generazione senza stelle sopra le nostre teste, sopra le nostre città abbiamo una volta fluorescente. Il lato oscuro della Terra adesso di notte è illuminato. Che effetto ha sulla nostra psiche non avere accesso a un cielo nero e profondo?” (p. 108). Il 26 settembre 2006, a Reykjavík, Magnason organizza “Accendiamo le nostre stelle”, una serata in cui le luci della città si spengono per mezz’ora, dalle 10:00 alle 10:30 – un’azione mai più ripetuta.

“Poco prima del lancio dell’Apollo 11, la Nasa aveva ricevuto una lettera dall’unione dei cantastorie persiani, che pregavano di modificare il programma: un atterraggio sulla Luna avrebbe privato il mondo delle sue illusioni e i cantastorie della loro fonte di sostentamento” (Rivka Galchen, L’ottavo continente, p. 35). Leggendo questo passo mi torna in mente un discorso ormai leggendario di Philip K. Dick (ma c’è qualcosa di non leggendario che lo riguardi?). S’intitola Come costruire un universo che non cada a pezzi dopo due giorni (1978, raccolto in Se vi pare che questo mondo sia brutto, un Feltrinelli fuori commercio). Dick confessa che si è a lungo chiesto “che cos’è la realtà?” senza trovare una risposta soddisfacente finché, nel 1972, una studentessa canadese lo mise alle strette. A bruciapelo gli chiese una definizione sintetica della realtà. Come in un koan zen, Dick lasciò fare l’intuizione: “Reality is that which, when you stop believing in it, doesn’t go away”, “La realtà è quella cosa che, quando smetti di crederci, non scompare”.