La lettura di Riccardo Panattoni / Gli amori immaginari di Kim Ki-duk

Lo scorso gennaio, durante la cerimonia dei Golden Globe, Bong Joon-ho ha esortato il pubblico americano a «superare la barriera dei sottotitoli» per scoprire il meglio del cinema straniero, con parole che possono essere lette come un invito a sorpassare una soglia testuale, sede di differenze (e diffidenze) linguistiche ma anche culturali, oltre la quale l’esperienza della visione rivela la sua essenza universale: «I think we use only just one language: the cinema». Sulla rivista britannica Sight and Sound, commentando la scelta di affidare a Bong Joon-ho il ruolo di guest editor del numero di marzo, l’editoriale di Mike Williams richiama proprio questo concetto, e si riferisce al regista coreano come a uno dei «visionari più creativi» del cinema contemporaneo. Bong Joon-ho, dal canto suo, ha compilato una lista di venti registi emergenti intitolata “20/20 Vision”, introdotta da un’affermazione sorprendente: «Già nel vedere il secondo film di Wong Kar-wai, Days of Being Wild (1990), abbiamo forse potuto sognare nelle nostre menti In the Mood for Love (2000)».

La stessa intuizione può essere verificata su Bong Joon-ho, ad esempio sulla scorta dei ben tre episodi che in tempi ancora lontani dalla Palma d’oro e dagli Oscar di Parasite gli sono stati dedicati in Every Frame a Painting (2014–16), la web-serie di Tony Zhou e Taylor Ramos. Nell’episodio su Memorie di un assassino (2003) è discussa una tecnica chiamata ensemble staging, che consiste nell’orientare lo sguardo dello spettatore non attraverso il montaggio o con movimenti di camera, ma mediante la composizione dell’inquadratura e la disposizione dei personaggi nello spazio. Per limitarci al caso più eclatante, l’inquadratura che mostra i poliziotti in un locale notturno è costruita all’inizio su una singola opposizione spaziale (sinistra/destra), legata a un diverbio tra due personaggi, alla quale se ne aggiunge una seconda (primo piano/sfondo), nel momento in cui lo spettatore nota la presenza di un altro poliziotto dietro il divano. Quando poi i due poliziotti in primo piano si azzuffano, il risveglio improvviso del loro superiore al centro della scena pone fine al conflitto, e quest’ultimo assume su di sé gli sguardi di tutti e tre i suoi dipendenti, che per la prima volta si incrociano. Una scena grottesca di baruffa e gozzoviglie, così, conduce senza soluzione di continuità a un importante discorso strategico che richiede la cooperazione di tutti i personaggi, ovvero a qualcosa che per lo spettatore sarebbe stato impensabile fino a un attimo prima, ma che a livello di immagine era già implicito nel convergere delle varie tensioni verso un punto comune.

“Memorie di un assassino” (2003), Bong Joon-ho.

“Days” (2020), Tsai Ming-liang.

L’invito al superamento delle barriere linguistiche espresso da Bong Joon-ho è stato in un certo senso ripreso e portato alle estreme conseguenze da Tsai Ming-liang, che alla 70ª Berlinale ha intenzionalmente presentato il suo ultimo film, Days, nella versione originale priva di sottotitoli. «Non credo che il film necessiti di sottotitoli», ha spiegato il regista taiwanese. «Alcuni spettatori sentono parlare in cinese nel film, e vogliono subito capire cosa si sta dicendo, o altrimenti diventano ansiosi. Ma in realtà non ne hanno bisogno. Il fatto che capiscano o meno le parole non influisce sul loro grado di comprensione del film. Anzi, [se non capiscono le parole] diventano degli osservatori ancora più imparziali delle immagini. Il mio scopo non è far sì che si concentrino su un personaggio particolare, bensì sulla visione in sé e per sé.»

Nella cura dell’immagine, ovvero nell’attenzione per l’esperienza visiva dello spettatore, risiede il punto di incontro tra due registi molto diversi come Bong Joon-ho e Tsai Ming-liang – l’uno eccezionale per la capacità di mescolare generi e registri ad alta intensità, l’altro per la coerenza di un percorso autoriale improntato alla rarefazione più assoluta delle convenzioni narrative. E nella memoria di immagini che anche a distanza di tempo chiedono di essere lette, anzi interrogate, è possibile cogliere uno degli aspetti più interessanti e sfuggenti del piacere della visione cinematografica. Non si tratta solo di immagini che contengono nella propria composizione una serie di informazioni sintomatiche (come l’inquadratura di Memorie di un assassino), o che celano in sé indizi metaforici di cui lo spettatore è inconsapevole (come in Parasite lo spaventoso disegno del piccolo Da-song), ma anche di immagini che conducono oltre la singola scena e lo stesso film di cui fanno parte, prefigurando magari visioni future o richiamandone altre passate, non necessariamente del medesimo autore.

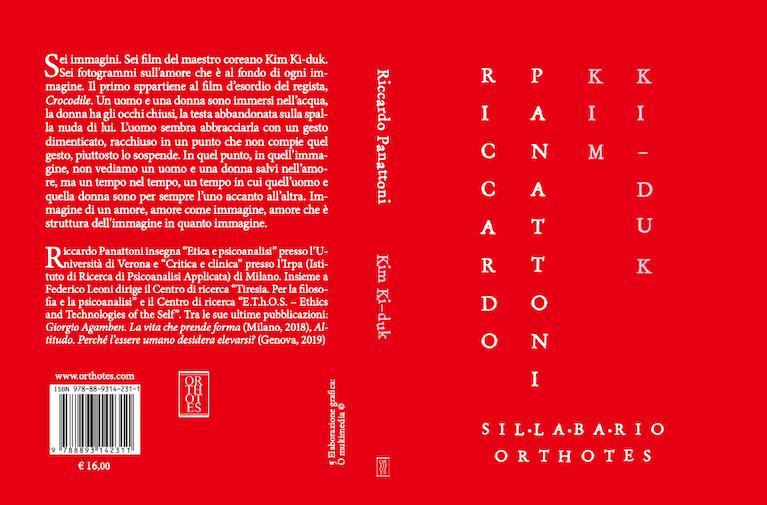

Un altro grande regista coreano, Kim Ki-duk, ha ispirato Riccardo Panattoni a intraprendere una ricerca di questo genere, condotta a partire da sei immagini appartenenti ad altrettanti suoi film (cinque fotogrammi e una locandina) e ora pubblicata da Orthotes in un densissimo volumetto di poco più di cento pagine. Ospitato nella collana “Sillabario” diretta da Federico Leoni, che propone un dialogo tra saperi e passioni nel segno della commistione e della reinvenzione – per cui «il filosofo scrive dell’uomo di teatro, lo psicoanalista del filosofo, il letterato del fotografo», ecc. –, Kim Ki-duk nasce da un lato come un atto d’amore per il cinema da parte di un filosofo, che si domanda «cosa possa significare amare delle immagini», e dall’altro come un’indagine attorno all’amore nell’opera di Kim Ki-duk, dove questo tema è quasi sempre centrale e assume spesso profili fantasmatici.

Panattoni è consapevole della difficoltà di trasferire per iscritto ciò che le immagini rivelano in termini allusivi, soprattutto quando riflettono l’inesauribile ambiguità delle relazioni umane. «Scrivere dei film di Kim Ki-duk», nota nel testo introduttivo, «significa infatti riportare a parola ciò che dalla parola rifugge, per lasciar affiorare unicamente il puro mutismo dell’immagine». Del resto, è altrettanto vero che certe immagini offerte dal cinema sembrano imporsi agli occhi e alla memoria dello spettatore come fotogrammi isolati, che una volta sottratti al flusso della pellicola dimostrano una propria perfezione e una peculiare capacità di interrogare a fondo il nostro sguardo. A proposito delle sei immagini scelte, non a caso, Panattoni parla dapprima di un’urgenza, e poi allarga il discorso al tema della visione e della prefigurazione, proprio come Bong Joon-ho nella frase sopraccitata su Wong Kar-wai: «è come se questi stessi fotogrammi mi restituissero l’impressione di essere in grado, osservandoli, di sognare virtualmente l’insieme filmico della cinematografia di Kim Ki-duk».

“Time” (2006), Kim Ki-duk.

Per accostarsi ai gesti e agli sguardi degli amanti di Kim Ki-duk, così, Panattoni si rifà in prima battuta ad alcuni capisaldi teorici della critica cinematografica e della psicoanalisi, da Deleuze a Lacan, utilizzati come bussole per sondare i territori dell’ineffabile con riferimenti puntuali, agili e mai didascalici. Un pensiero che Barthes ha sviluppato in un suo saggio (Il terzo senso), per cui sarebbe possibile «cogliere il filmico soltanto nell“’artefatto” di un solo fotogramma […], piuttosto che nell’aspetto “naturale” del suo movimento», ad esempio, è messo in relazione col desiderio piuttosto comune che spesso ci spinge a guardare un film dopo aver visto una singola immagine che ci ha colpito in modo particolare, su una rivista come su una locandina, e che poi talvolta ci fa rimanere delusi in seguito alla visione d’insieme della pellicola.

Posti di fronte a queste immagini, riconosciamo assieme all’autore che solo all’apparenza si tratta di visioni statiche e fisse, e alla luce di un altro riferimento imprescindibile elaborato da Deleuze, ovvero il concetto di immagine-tempo, comprendiamo in che modo esse implicano «un al di là del movimento», che le parole di Panattoni cercano di restituire con un’adesione pressoché totale al singolo sguardo e alle sue molteplici prospettive. Il bellissimo fotogramma scelto per Time (2006), ad esempio, avrebbe potuto essere analizzato in rapporto alla scena cruciale in cui compare e all’evoluzione degli eventi nell’intera pellicola, ma colto in sé stesso svela un nuovo orizzonte di senso, apprezzabile anche da chi non ha mai visto tale film, nel quale coesistono in un’inedita sintesi tutte le possibilità del reale e dell’immaginario. «La singolarità dell’immagine, al pari di ogni immagine reale, assorbe in sé ciò che l’ha anticipata e ciò che la seguirà», nota l’autore. «Essa non è dunque tanto una negazione della successione temporale, quanto il rivelarsi di un intervallo, una sorta di permanenza del tempo in se stesso.» In modo analogo a quanto osservava Deleuze, insomma, «l’immagine-movimento non è scomparsa, ma esiste ormai solo come la prima dimensione di un’immagine le cui dimensioni continuano a crescere».

“Soffio” (2007), Kim Ki-duk.

Gli amanti di Crocodile (1996) sono sorpresi sott’acqua in un abbraccio, quelli di Bidcage Inn (1998) sono seduti su una struttura metallica sospesa nell’aria, coi piedi che dondolano come quelli dei bambini sull’altalena, mentre le due grandi mani che compongono la scultura su cui siedono gli amanti di Time (2006) definiscono due tensioni contraddittorie che sembrano alimentarsi reciprocamente: l’una radicata nella terra, l’altra rivolta al cielo. Nel fotogramma tratto da Soffio (2007) lo sguardo del desiderio è uno spazio intermedio, dove realtà e rappresentazione orbitano attorno al vuoto nel segno dello squilibrio e della dismisura. La donna di Ferro 3 – La casa vuota (2004), distesa in un interno che ricorda una natura morta nell’unica immagine in cui non compare una coppia, ha gli occhi chiusi e una posa che invita alla contemplazione, nonostante la compostezza molto lontana dall’abbandono dell’uomo nella locandina di Pietà (2012), rivisitazione del capolavoro di Michelangelo in bilico tra il sacro e il profano.

L’aura di esitazione e sospensione che accomuna tutte queste immagini, oltre a renderle particolarmente evocative, ammanta i corpi dei personaggi ritratti e i loro gesti di un’intimità contraddittoria ed estrema, nella quale è facile riconoscere una cifra caratteristica dell’intera opera di Kim Ki-duk. Anche a prescindere dall’ambito del cinema, comunque, le riflessioni di Panattoni esplorano il tema dell’amore attraverso confronti, ipotesi e analogie stimolanti, che con grande spontaneità si muovono tra Oriente e Occidente e coinvolgono anche il mondo della letteratura, dalle Coefore di Eschilo alle lettere di Kafka a Felice Bauer. Quando poi è il regno animale a fornire l’esempio, le immagini scelte sembrano in assoluto le più illuminanti per descrivere quel «rifrangersi dello sguardo» che ricorda il mimetismo degli ocelli presenti sulle ali di alcune farfalle, dei quali «non sappiamo se la loro macchia, a forma di occhi, si impressioni per somiglianza con questi o se, al contrario, non siano gli occhi a rimanere affascinati per la loro relazione con la forma degli ocelli». Le visioni d’amore, come quelle che sperimentiamo al cinema grazie a maestri come Kim Ki-duk, Bong Joon-ho e Tsai Ming-liang, implicano però sempre uno scarto, corrispondente all’abbandono del nostro sguardo abituale. Se di specchi si tratta, saranno allora quelli posti di fronte a un animale inconsapevole, «tutto preso da un immaginario che non sa di avere».