Dal romanzo alla serie TV / The Handmaid’s Tale: Non consentire che i bastardi ti annientino

Siamo nella parte finale del ventiduesimo libro dell’Odissea: dopo aver fatto strage dei Proci che in sua assenza avevano occupato la Reggia, Ulisse manda il figlio Telemaco a svegliare l’anziana Euriclea, la sorvegliante delle ancelle. Giunta nella sala, allo spettacolo della carneficina la vecchia vorrebbe gridare di gioia, ma il suo padrone le intima il silenzio, e, mentre Penelope dorme ancora, le ordina di far venire le ancelle infedeli: coloro che si son «macchiate di colpa» invece di rimanere «intatte» – dodici su cinquanta, secondo quanto dichiara Euriclea. Prima di farle morire, Ulisse ordina che le donne trascinino nell’atrio tutti i cadaveri, e lavino la sala dove si è consumato il massacro. Anche gli altri traditori di corte saranno sottoposti a sevizie terribili, eppure la punizione delle ancelle si distingue per un sovrappiù di crudeltà simbolica, grazie alla doppia aggiunta di una drammatizzazione rituale dell’espiazione e di una esibizione spettacolare dei loro corpi giustiziati. Prima di essere uccise, infatti, saranno costrette a pulire la sala; dopodiché, su iniziativa di Telemaco, non verranno semplicemente trafitte dalla spada, come inizialmente aveva chiesto Ulisse, ma saranno appese, «coi capi in fila» e un nastro al collo come una dozzina di tordi, alla fune di una nave messa in sospensione tra una colonna di marmo e una torre: «guizzarono coi piedi, ma guizzarono per poco» – dice il testo.

Questi eventi e personaggi minori del mito del ritorno a Itaca erano stati abbastanza trascurati, finché non gli è stata data nuova visibilità da un libro di Margaret Atwood, The Penelopiad (2005), pubblicato in Italia nel medesimo anno da Rizzoli (Il canto di Penelope), dove si riprende la vicenda di Odisseo facendo però parlare, stavolta, Penelope: che, dall’Ade, ci narra del suo destino, accompagnata dal coro delle sue dodici ancelle giustiziate.

La scelta di decostruire un grande mito “dando voce” a chi non aveva potuto raccontare in prima persona la propria storia; l’uso dell’“ancella” come motivo emblematico, figura chiave della vicenda; e la messa in scena, da una prospettiva esterna e straniante, di un eroismo maschile violento che si afferma anche attraverso lo spettacolo della sottomissione del femminile: ciascuno di questi tre motivi era già stato trattato in uno dei romanzi più letti di Margaret Atwood, Il racconto dell’ancella (The Handmaid’s Tale, 1985; appena ripubblicato da Ponte alle Grazie, nella traduzione di Camillo Pennati). Un’opera famosa, ma non così tanto finché, dopo vari adattamenti teatrali e persino un (brutto) film, il testo è diventata una serie tv statunitense in dieci episodi per piattaforme on demand, ideata da Bruce Miller, interpretata da Elisabeth Moss; pluripremiata, e trasmessa nel 2017 (in Italia da fine settembre).

Dialogando con codici e temi che attraversano tutta l’opera di Atwood – di cui si può trovare un’accurata presentazione in un articolo di Gaja Cenciarelli uscito sul numero di novembre di Nuovi Argomenti – Il racconto dell’ancella allestisce una distopia, vale a dire una narrazione che sfrutta l’immaginazione per portare una situazione fino ai suoi esiti negativi più estremi. Siamo alla fine del ventesimo secolo (il libro era uscito nel 1985), e il mondo occidentale è devastato da guerre, inquinamento e sterilità. Per mantenere il controllo della situazione, le grandi potenze siglano un “accordo sulle sfere di influenza”, ossia un impegno reciproco di non interferenza sui modi e le soluzioni con cui i singoli governi terranno a bada la crisi. In Nord America si insedia di forza un regime di ispirazione veterotestamentaria, la Repubblica di Galaad, che dichiara illegali le altre religioni, i secondi matrimoni e le coppie non maritali (dunque tutte le unioni non celebrate dalla Chiesa di Stato), le relazioni omosessuali e la lettura. Le donne sono asservite di forza a un sistema che le irreggimenta e le riconosce unicamente secondo criteri di dominio maschile, con gerarchie regolate dalla capacità riproduttiva e che si ispirano al passo biblico (Genesi, 30; 1-3) in cui si dice che Rachele, non potendo procreare, fece fecondare da Giacobbe la sua serva, Bilha.

Attraverso gli occhi, i pensieri, i ricordi e le azioni della protagonista, Il racconto dell’ancella descrive l’esperienza di questo nuovo mondo, completamente organizzato secondo una logica militare e antiindividualista. Ci sono le “Mogli” dei Comandanti, vestite di verde intenso; le “Ancelle”, in rosso: sono le donne fertili strappate alla loro vita precedente e sottomesse alla Repubblica per essere fecondate dai Comandanti; le “Marte”, in verde smorto: le donne sterili e attempate che svolgono i servizi domestici; le “Zie”, in marrone spento, che si occupano di educare, sorvegliare e punire le Ancelle, addestrandole presso il “Centro di Rieducazione Rachele e Lia” – dal nome delle due sorelle sposate da Giacobbe (Genesi, 29). Le donne ormai troppo anziane per essere fertili o non più utili anche nei lavori umili sono dichiarate “Nondonne” e fatte fuori. Chi si ribella, se è un’ancella viene sottoposta a una punizione corporale, quando va bene; altrimenti viene ucciso, o esiliato nelle Colonie, a svolgere lavoro forzato di trattamento e smaltimento dei rifiuti tossici.

Come sarà spiegato alla fine del libro Il racconto dell’ancella è un titolo doppio, in realtà, perché è sia il titolo del libro di Atwood, sia il titolo che, secondo la finzione, è stato assegnato alla trascrizione di una trentina di antiquate cassette stereo a cui un’Ancella in contatto con il “Mayday” (un movimento clandestino di resistenza) ha affidato la propria testimonianza, e che sono stati ritrovati molto tempo dopo, quando la Repubblica di Galaad è ormai un sistema scomparso. Non si sa che fine abbia fatto l’Ancella che narra la storia: se sia stata liberata dai rivoluzionari, o se sia stata mandata nelle Colonie. Come tutte le altre Ancelle, il suo nome è andato perduto quando è entrata nel Centro, e sostituito da un patronimico composto dalla preposizione con valore possessivo (“Di”) e dal nome di battesimo del Comandante a cui è stata assegnata. “Difred”, nel nostro caso; ma nella traduzione si perde la polisemia della versione originale, perché l’inglese “Offred” (: Of Fred), come ricorda anche Cenciarelli, coincide quasi con “offered”, e, al tempo stesso, evoca la tinta dell’uniforme rossa (“of red”) che tutte le ancelle indossano, portando in testa una cuffia e sopra di essa un copricapo a calotta che impedisca di alzare o volgere liberamente lo sguardo:

Svolgendo il filo della suggestione cromatica, sia nel romanzo che nella serie, ecco che subito arriva, proprio come una visione, la figura e dietro di lei l’opera con cui più di tutte sembra dialogare il libro di Atwood, vale a dire The Scarlet Letter (1850).

Demi Moore ne “La lettera scarlatta” (“The Scarlet Letter”, Roland Joffé, 1995).

Dalla Lettera scarlatta a Il racconto dell’ancella ritorna non solo il motivo letterale del corpo femminile come corpo peccaminoso, impuro, e da stigmatizzare attraverso l’imposizione di un abito (la lettera scarlatta, la veste rossa); non solo l’espediente del manoscritto ritrovato; ma, soprattutto, direi, l’idea di mettere in scena (in Hawthorne con un romanzo ambientato nel Seicento, in Atwood con una distopia proiettata in un futuro prossimo) una società completamente ispirata non a un capitolo qualunque, ma a uno dei miti fondativi dell’identità e della storia americane, vale a dire il puritanesimo. Che, così, da leggenda “edificante” e mappa di valori si trasforma, in entrambi i libri, in grande narrazione repressiva, fanatica e punitiva attraverso la quale è passata, anche impercettibilmente e fino alla contemporaneità, una cultura che si legittima usando come campo di definizione e di battaglia il corpo delle donne, mettendole via via sotto processo, punendole e disciplinandole: un tempo per stregoneria, poi per adulterio, poi, nel presente, per una presunta libertà “incontrollata” rispetto all’istruzione, alla sessualità e alla riproduzione.

Ecco allora che la distopia, come genere di discorso spesso ripreso nell’opera di Atwood, funziona, qui come anche in altri casi, come dispositivo straniante di un esperimento speculativo: perché parte dal principio che se la “normalità” è, e può diventare, tutto ciò a cui siamo abituati, e se, allo stesso modo, è “strano” e rapidamente può diventare o tornare a essere strano tutto ciò a cui non siamo abituati, allora la scrittura di un romanzo può valere come invenzione sperimentale di un mondo narrativo che, attraverso la lettura, ci faccia abituare a qualcosa che è strano e che progressivamente, attraverso la storia, diventa sempre più normale. Stiamo indugiando su questo punto, che funziona sia come principio estetico che come procedimento tecnico, perché è un passaggio importante, fondamentale, per capire il libro, come pure per spiegare la capacità che ha avuto la serie di sfruttare, come non era mai accaduto prima, il progetto di spaesamento e riambientazione messo in atto dalla scrittura del Racconto dell’ancella: un romanzo completamente organizzato, fino alle pagine finali delle fittizie Note storiche, secondo una sintassi dei capitoli (sette su quindici intitolati “Notte”) e una trama onirica e quasi ipnotica, fatta di frammenti appartenenti a stati temporali e emotivi diversi, dove si alternano, attraverso il resoconto in prima persona, momenti di confusa coscienza di quanto sta accadendo, di perdita del sentimento di sé legato alla vita precedente, di flashback e di messe a fuoco della nuova vita da schiava.

Diversamente dal film del 1990 diretto da Volker Schlöndorff e sceneggiato da Harold Pinter, dove la creazione di uno stile composito e la forza visionaria del romanzo di Atwood diventavano materiali inerti rimescolati in un racconto drammatico a tinte forti, la serie The Handmaid’s Tale è, nel suo genere, una delle opere più belle degli ultimi anni; e questo accade anche, e forse soprattutto, per come è riuscita a riattivare e potenziare i punti di forza della storia inventata dal libro. La narrazione del Racconto dell’ancella, infatti, era già, per molti aspetti, un progetto visionario in senso non solo mentale e letterario, ma visuale, da quanto sa lavorare, a molti livelli, sui tanti piani relativi alle azioni e alle funzioni simboliche legate alla situazione di vedere e essere visti. In particolare, e per senso della sintesi, credo che questa capacità di restituzione e moltiplicazione della forza visiva del testo di partenza operata dalla serie possa essere fissata almeno in quattro momenti principali.

In primo luogo, la serie valorizza il dinamismo narrativo del libro – un’opera visionaria che procedeva da un futuro distopico, intersecando la percezione del presente (ora registrato passivamente ora commentato da frammenti di coscienza) con proiezioni nel passato della vita precedente. La condizione di Offred (Difred) è narrata attraverso la sua prospettiva, ma questo non significa che il lettore sappia vedere e capire fino in fondo cosa ci sia nella sua mente. Questo nervosismo, sia interno che esterno al racconto, ritrova una sua centralità espressiva grazie al montaggio – che alterna i diversi piani narrativi; alla fotografia, che crea continuamente effetti di sovraesposizione iperrealistica; all’uso della macchina da presa, che alterna campi lunghi o vedute aeree, usati per lo più nelle situazioni corali, a primi piani che indugiano sul volto della protagonista: particolarmente intenso e talentuoso, come era già accaduto nelle interpretazioni precedenti di Mad Men o in Top of the Lake, nell’espressione di stati d’animo opachi, indecifrabili:

Un secondo aspetto messo a frutto creativamente è il motivo dello sguardo come dispositivo forte di controllo: attraverso l’uso delle inquadrature, che continuamente mettono i personaggi, e noi con loro, in una posizione di sorveglianza subita (tra le guardie si nascondono agenti speciali indicati come “Occhi”), o pure di spionaggio continuo del mondo; attraverso la postura corporea delle ancelle, costrette a non guardare e a essere continuamente sorvegliate. L’insistita ripetizione di scene in cui le donne si scambiano, secondo la prescrizione, la formula di saluto: «Under His eye» (oltre a «Blessed be the fruit / May the Lord open») accresce l’effetto sonoro e visivo del cerchio di controllo dentro il quale sono chiuse le ancelle.

A questa situazione si attacca anche il terzo motivo che nel passaggio dal libro alla serie lavora produttivamente, vale a dire la capacità di raccontare e rappresentare, facendolo accadere in termini narrativi e visivi, l’annullamento delle individualità – sancito del resto dalla stessa sostituzione del nome proprio con la definizione di appartenenza. Questo stato di costrizione via via si normalizza: da esterno diventa, progressivamente, anche uno stato interno attraverso la relazione stretta che la successione della storia produce – raccontandola e facendola vedere – tra stereotipo e gruppo. La forza espressiva delle uniformi, messe spesso accanto a contrasto, e gli effetti di stereotipizzazione sono il risultato di un lavoro sulla forma, anche attraverso i costumi, che si è trasformato in stile: le ancelle di The Handmaid’s Tale non sono più, come ancora accadeva nel primo adattamento cinematografico, figure “vestite da” ma sono, alla lettera e a colpo d’occhio, corpi azzerati dall’habitus. Come le Mogli, le Marte, le Zie, le Ancelle sono unicamente e completamente quello che sono costrette a apparire. Non più soggetti, ma riflessi, personae di una drammaturgia che ha bisogno di una ritualità organizzata in ogni dettaglio per essere assoluta. La vita di gruppo e l’uniforme non sono soltanto descritte, ma sono fatte vivere e agire in senso cinematografico: oltre che grazie alla fotografia, attraverso una scenografia che di continuo, come un’incancellabile vergogna, fa risaltare il rosso come una macchia di sangue che sbalza da uno sfondo virato sui gialli autunnali, sugli interni beige, o sui grigi, trasformando le differenze cromatiche in una sorta di bussola morale del mondo:

L’uso statico della macchina da presa, che di continuo compone delle scene che sembrano tableaux vivants, e le emozioni compresse dai dialoghi perfezionano il senso di questo imprigionamento e silenziamento del femminile eletto a sistema totale:

Siamo arrivati al quarto motivo che rende la serie Il racconto dell’ancella un esempio non comune di valorizzazione reciproca tra un’opera di partenza e il suo riadattamento. È l’aspetto più scabroso e che più turba, in un certo senso, tant’è vero che è anche il tema che più “impressiona” – ma che si tende a discutere meno, perché riguarda l’invenzione terribile per cui le figure portatrici e esecutrici più spietate di una cultura misogina e di una supremazia del maschile fondata sul controllo della fertilità possono provenire non dalla casta dei dominatori, ma dalla classe delle dominate, vale a dire proprio le donne stesse: le “Mogli” dei comandanti, sulle ginocchia delle quali le ancelle saranno tenute per i polsi e inseminate; le “Marte”, addette al controllo e alla pulizia della casa; e, infine, più spietate e fanatiche di tutte, le “Zie” (che ricordano, nella loro persuasione di agire nel bene, la spietata tenerezza della vecchia serva di Odisseo):

Ciascuna di queste figure del femminile incarna una condizione coatta – propria cioè di chi sorvegliando l’altra sorveglia anche sé stessa. È una forma di vita talmente feroce da essere quasi innominabile, tant’è vero che nel passo biblico messo in epigrafe nel Racconto dell’ancella (p. 5) si usa una parola che forse nella traduzione italiana non è resa con il termine più adatto, quando per spiegare la decisione di Rachele di chiedere a Giacobbe di ingravidare Bilha, si dice che Rachele «divenne gelosa di sua sorella». Rachele, a esser più precisi, e come dice il testo originale di Atwood («Rachel envied her sister»), non è gelosa, bensì “invidiosa” di sua sorella – e vale la pena di ricordare che la parola deriva da in-videre: guardare male, implicando, dunque, una situazione legata alla vista. Rachele, infatti, non desidera avere soltanto per sé la sorella (sarebbe gelosa), ma desidera, non avendolo, quello che la sorella ha: ecco l’innominabile, ecco l’invidia. Tutto il romanzo di Atwood, e tutta la serie, è una specie di vertiginosa macchina di segni ispirata all’espressione del dominio dell’occhio e dello sguardo: anche tra le Ancelle («Non esiste l’amicizia qui. La verità è che ci controlliamo l’una con l’altra. Lei è la mia spia e io la sua»). Tanto il racconto di parole quanto la serie trasformano il motivo profondo dell’invidia e del controllo reciproco tra donne nella sottotraccia simbolica della storia – contenendo anche spunti possibili di riflessione estremamente complessi sulle discussioni contemporanee in tema di maternità surrogata.

Ma l’invenzione di Margaret Atwood, come la serie che ne è stata tratta, ha conquistato così tante letture e visioni perché non è mai didascalica, bensì confonde e scambia bene e male; e così riesce a contenere, affascinandoci, sia il veleno che il contravveleno, perché l’invidia tra le donne, la mancanza di solidarietà, diversamente da come raccontano i miti patriarcali, tutti fondati sulla competizione tra donne (belle e brutte, brave e incapaci, buone e cattive, fertili e sterili, miti e arrabbiate) per la conquista del maschio, questa invidia può essere decostruita, “tagliata” dalla narrazione, e dunque può smettere di essere assoluta.

Sono tre i tipi di varco attraverso i quali, nel corso di The Handmaid’s Tale, si insinua la possibilità di un mondo altro. Il primo caso è quello delle spaccature che via via il racconto insinua, in questo sistema assoluto e concentrazionario, attraverso un sistema compositivo fatto per parti che si intrecciano e collidono, man mano che il tessuto del racconto dell’orrore presente si squarcia per lasciar spazio, in flashback, alle memorie del passato. In questo senso, è fondamentale l’uso della musica in The Handmaid’s Tale, perché è proprio la musica che spesso serve a restituire al racconto la possibilità di una memoria epica, cioè di un tessuto capace di raccogliere le singole vite in un progetto comune. Ripenso, per limitarsi a tre esempi particolari, alle canzoni messe al termine degli episodi – che facendo parte di una serie funzionano anche come finali momentanei, promesse di un proseguimento. You Don’t Own Me, alla fine del primo episodio, Don’t You Forget About Me, alla fine del secondo; Waiting For Something, in chiusura del terzo: qui, come tutte le altre volte, le canzoni, usate in forma extradiegetica, sfondano il muro del silenzio, diventando tracce, grida della felicità della vita precedente, che come lame tagliano l’orrore normalizzato, e restituiscono, alle esistenze così annientate delle Ancelle, la promessa di un nuovo inizio.

Il secondo varco da cui passano sintomi e segnali di una vita altra, dove sia possibile dire «Noi siamo ancelle», riguarda il mondo disperatamente vitale di relazioni che la protagonista stabilisce con le altre ancelle: Moira, la migliore amica del college, Ofglen, Janine. Nel medesimo tempo, la ricerca della figlia, che le è stata sottratta quando Offred è stata sequestrata alla sua vita precedente, funziona, nel corso del racconto, anche come atto simbolico di resistenza alla perdita completa di sé.

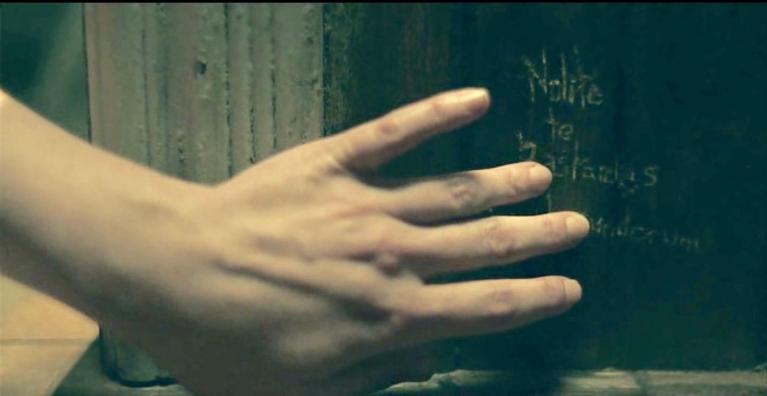

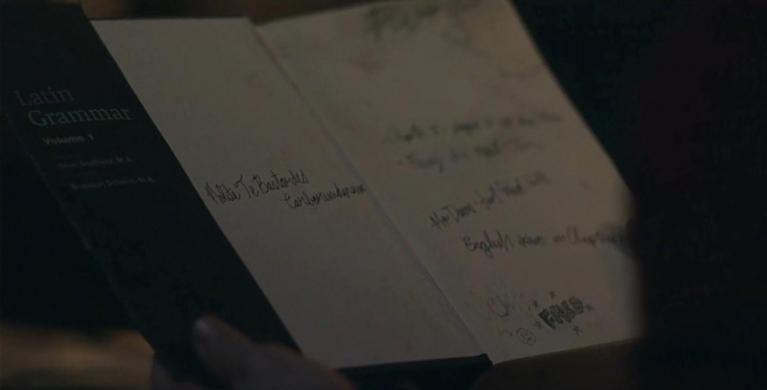

E infine, ma certo non perché sia meno importante degli altri, un ulteriore motivo attraverso il quale le protagoniste del Racconto dell’ancella, e noi con loro, possono, se non sperare, almeno immaginare una via d’uscita, consiste nella possibilità di rientrare in contatto con il mondo della scrittura e, per via di essa, con il potere della parola. Tutta la narrazione di The Handmaid’s Tale – un mondo dove le donne sono state e si sono ridotte in schiavitù abolendo l’esperienza della lettura (perfino dalle insegne dei negozi) – è costellata di parole scritte (graffiate sui muri di un bagno, sulla parete di un armadio, in biglietti clandestini, in lettere):

Sono tutti semi nascosti, impercepibili ma persistenti, che possono far rifiorire, sia pure debolmente, un racconto, e dunque, simbolicamente, un’identità.

L’uso stesso del latino maccheronico nella scritta incisa sul muro dalla precedente ancella e trovata da Offred “Nolite te bastardes carborundorum” (“Non consentire che i bastardi ti annientino”), in una frase che a pensarci suona anche comica, in una certa misura costruisce una pista umoristica che del resto si era già insinuata sulla soglia del romanzo, attraverso una delle tre epigrafi scelte da Atwood – quella dal pamphlet satirico di Swift Una modesta proposta per impedire che i bambini della povera gente siano di peso per i loro genitori o per il Paese, e per renderli utili alla comunità (1729). Così come è stata espropriata da sé stessa, anche Offred, forse, può imparare, attraverso la scrittura, a espropriare le parole dal potere che le ha riempite di significato, per restituire loro un nuovo senso, perfino una nuova ironica, autoironica e liberatoria leggerezza: «C’era un’altra Offred prima di me. Mi ha aiutato a trovare una via d’uscita. È morta. È viva. È me. Noi siamo ancelle. Nolite te bastardes carborundorum, stronzette» (The Handmaid’s Tale, Stagione 1, episodio 4: finale).