Venezia 80/3. Cronaca di un palmarès (quasi) annunciato

Lo si sentiva, lo si sapeva, così è stato: il Leone d’Oro dell’80ma Mostra d'Arte Cinematografica è andato a Poor Things di Yorgos Lanthimos. A cinque anni dal Gran Premio della Giuria alla Favorita e a dodici da quello per la miglior sceneggiatura a Alps, il regista greco è approdato al massimo riconoscimento con un film che – caso raro – è riuscito a mettere da subito d’accordo spettatori e critici, e – ancor più raro – i critici fra di loro. Un premio a nostro avviso meritato, per un film di cui abbiamo già avuto modo di scrivere, ma sul quale ancora molto rimane da dire: senz'altro ne riparleremo quando uscirà in Italia, il prossimo 25 gennaio.

Una vittoria annunciata, insomma, per il concorso forse più scisso e imprevedibile degli ultimi anni. Una selezione che nei primi giorni del festival sembrava letteralmente brancolare nel buio, bruciando un nome dietro l’altro con una serie di titoli che di rado hanno mantenuto le promesse. Abbondano, come è ormai prassi della gestione Barbera, i film targati Netflix: Larraín con El conde, Cooper con Maestro, Fincher con The Killer. I risultati sono discontinui, ma accomunati da un’aria vagamente “algoritmica”, leccata, da lavoro ben fatto e tuttavia superficiale. Ma Netflix è un colosso, una delle poche realtà produttive che oggi possono permettersi di rischiare, puntando capitali su progetti che altri giudicherebbero impraticabili; e chissà che dietro l’incredibile riconoscimento alla sceneggiatura assegnato al pasticciatissimo El conde di Larraín (è il secondo, dopo quello a Jackie del 2016) non vi sia stato, da parte della giuria guidata da Damien Chazelle, un tentativo di tenersi caro il colosso guidato da Reed Hastings.

Poche le alzate d’ingegno della selezione: per esempio, la scelta di mettere in concorso La Bête di Bertrand Bonello, che pure non è fra i registi che amiamo, ci è sembrata un piccolo atto di coraggio, purtroppo non colto dalla giuria, che ha preferito invece Ryūsuke Hamaguchi e il suo Aku wa sonzai shinai (Evil Does Not Exist), assegnandogli il Gran Premio. Una scelta, anche questa, che in molti si attendevano, malgrado gli squilibri strutturali di un film in bilico fra arthouse e cinema generalista, nel quale a una buona prima parte descrittiva segue una seconda parte un po’ confusa e affastellata, con tanto di fuga finale nel simbolismo.

Poi, negli ultimi giorni, il concorso ha cambiato quasi all’improvviso fisionomia, imboccando con un certo slancio la strada dell’impegno a sfondo umanitario-sociale. Anche qui, non sono mancati gli alti e i bassi. Ad esempio, laddove il polacco A Woman of, della coppia Małgorzata Szumowska-Michał Englert, tratta con grande delicatezza di tocco e uno stile sotto le righe (anche se con qualche ridondanza di troppo) il tema della transizione di genere in un contesto difficile come quello della Polonia di oggi, con Origin Ava DuVernay ci ammannisce invece un brogliaccio di film tratto dal saggio Premio Pulitzer Caste. The Origins of Our Discontent di Isabel Wilkerson: in questo guazzabuglio d’ingenuità e di grossolanità storiche, per di più discutibile sul piano della storia comparata, appare irriconoscibile la regista di Selma, che proprio qui su “doppiozero” avevamo elogiato anni fa per la sua “stupefacente lucidità politica”.

All’interno di questo stesso filone si collocano due dei titoli più discussi fra quelli finiti nel palmarès della Mostra: Green Border di Agnieszką Holland, Premio Speciale della Giuria; e Io capitano di Matteo Garrone, Leone d’argento per la regia. Holland, che gira in bianco e nero, si serve simultaneamente delle tecniche del racconto documentario delle risorse della finzione narrativa: ci fa vivere la disumanità e l’umanità nel medesimo tempo, senza manicheismi di maniera e sfidando l’accusa di adottare un approccio ricattatorio. “Userò il clamore mediatico”, ha dichiarato nei giorni scorsi Holland, “per spiegare che cos’è il ‘Il confine verde’. Il problema delle migrazioni in Polonia è presentato unilateralmente, solo dal punto di vista della propaganda del governo, che è interessato unicamente a impaurire la nostra società”. Dichiarazioni che le sono valse in patria gli attacchi pesantissimi da parte del governo e dell’opinione pubblica conservatrice (su change.org è stata aperta una petizione di solidarietà alla regista). Sono parole che bastano a spiegare l’espressione di delusione di Holland mentre ieri sera le veniva consegnato il premio speciale della Giuria: forse sperava di più; forse meritava di più.

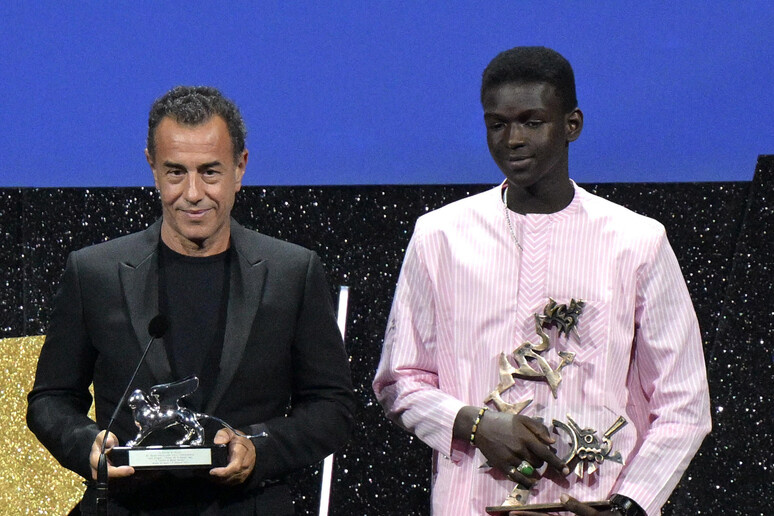

Unico fra i sei italiani in concorso a ottenere un riconoscimento, nel ritirare il premio Garrone ha compiuto un bel gesto di umiltà: dopo essersi definito semplicemente “un messaggero”, ha ceduto la parola a Kouassi Pli Adama Mamadou, l’attivista che ha ispirato con la sua storia la vicenda del film, il quale ha voluto dedicare il premio “a tutti quelli che non sono riusciti ad arrivare in Italia”. Un gesto, quello di Garrone, che non può però cancellare le perplessità su questa sorta di Pinocchio aggiornato all’epoca della crisi migratoria. Io capitano si muove infatti su un piano dichiaratamente iperletterario e fiabesco, senza pretese documentarie. Uno stratagemma che lo mette al riparo (anche se non sempre) dalle accuse di sfruttamento, ma che finisce per dirci molto più delle ossessioni autoriali di Garrone (la marginalità, il viaggio come esperienza di crescita e di conoscenza, la metamorfosi) che non del contemporaneo, il più delle volte ridotto a semplice sfondo di una storia di affermazione individuale (e individualista), spogliata di ogni possibile implicazione storica e politica.

Tolto lo scontato premio Mastroianni a Seydou Sarr, protagonista del film di Garrone, i riconoscimenti agli interpreti sanno tanto, troppo di compromesso. La Coppa Volpi per l’interprete maschile va al bravo ma non eccelso Peter Saarsgard per il suo ruolo in Memory di Michel Franco (entrerà negli annali della Mostra il suo interminabile discorso di ringraziamento, tra spiritualismo cristiano e sostegno alla causa degli attori in sciopero); mentre il premio alla migliore attrice è andato a Cailee Spaeny per Priscilla di Sofia Coppola. Un premio comprensibile solo se teniamo presente che una giuria spesso fa ragionamenti diversi dalla critica: la Coppa Volpi quest’anno ha premiato la forma meno originale – sia nel tema sia nell’interpretazione – del “femminile imbambolato” passato dal festival. Avremmo applaudito molto più volentieri, a parte la Emma Stone di Poor Things, Carey Mulligan per Maestro, per esempio, oppure Lea Seydoux per La Bête, Amanda Collin per Bastarden, Małgorzata Hajewska-Krzysztofik per Woman of.

Al di là delle scelte, condivisibili o meno, della giuria, il concorso di questa ottantesima Mostra del Cinema conferma una tendenza che da tempo ci sembra di riconoscere un po’ ovunque nel cinema contemporaneo (e non solo in quello): la crisi della capacità di narrare. Ne è un segnale, fra i tanti, la stessa durata dei lavori, che supera spesso ormai le due ore di media (è italiano il più lungo film del concorso, Lubo, di Giorgio Diritti, colossale tentativo fallito di feuilleton a sfondo storico-politico), ma che raramente riesce a dare alle proprie storie una forma soddisfacente, che non sia quella della pièce bien faite in stile Netflix. Molti dei film del concorso procedono semplicemente per accumulo di fatti, mascherando la povertà delle soluzioni narrative con un surplus di effetti stilistici (è il caso di Enea, opera seconda del “figlio d’arte” Pietro Castellitto): come se ciò fosse sufficiente per restituire la complessità di una realtà che, oggi più che mai, sembra sfuggire di mano. Una crisi del racconto che è il sintomo di una ben più allarmante crisi della nostra capacità di leggere il mondo.

Per questo, verrebbe voglia di assegnare un riconoscimento speciale a Shinya Tsukamoto, che con il suo Hokage, ingiustamente confinato nella collaterale sezione Orizzonti (dove peraltro la giuria, guidata dall’idolo dei cinefili nostrani Jonas Carpignano, non gli ha assegnato alcun riconoscimento), riesce a condensare in poco più di un’ora e mezza almeno tre film, sullo sfondo del Giappone in macerie dell’immediato dopoguerra: un dramma da camera a metà fra Beckett e Pinter, un romanzo picaresco di formazione con tanto di coda al grand-guignol e un piccolo melò neorealista (rosselliniano?) sull’infanzia. Lo fa dosando sapientemente tempi forti e deboli, con una pulizia di linguaggio esemplare, affinata in anni e anni di professione. Verrebbe quasi da definirlo un film classico, se non che le sue inquietudini – dalla guerra alla violenza al possesso dei corpi, e più di tutti quelli delle donne – sono assolutamente e drammaticamente contemporanee. Guardando a Venezia 81, forse bisognerebbe ripartire da qui.

Leggi anche

Venezia 80. Fuori gli autori! | Gabriele Gimmelli

Venezia 80/2. Miti e specchi rotti dell’Europa | Daniela Brogi