Domani a Bergamo un convegno su Gianni Celati / «Kicked off Somewhere»: sul Lunario, l'interpolazione e il gag

Che la slapstick comedy statunitense sia stata per Gianni Celati ben più di una passione giovanile, è quasi superfluo ricordarlo. Così, quando mi è stato chiesto di pensare a qualcosa da dire in occasione dei quarant'anni della pubblicazione di Lunario del paradiso, io, che non sono un critico letterario ma uno storico del cinema, ho pensato che proprio la slapstick comedy fosse un'ottima mappa per orientarsi all'interno del romanzo.

Tuttavia, come indica il sottotitolo, il mio intervento prende le mosse da un altro testo celatiano, che non è un romanzo, ma un saggio: Su Beckett, l'interpolazione e il gag, contenuto all'interno di Finzioni Occidentali fin dalla prima edizione (1975). È uno dei testi più antichi della raccolta: in una lettera conservata nell'archivio Einaudi – non datata, ma che risale probabilmente nella primavera del 1972, quando Celati si trova negli Stati Uniti come borsista – l'autore lo definisce «una piccola storia del comico testuale», dandolo già per concluso. Lo si può leggere come palinsesto "teorico" dei romanzi che Celati ha appena pubblicato (Comiche, uscito nel 1971) e che pubblicherà di lì a poco (Le avventure di Guizzardi vedrà la luce nel 1974; seguiranno La banda dei sospiri nel 1976 e, appunto, il Lunario nel 1978).

Nel testo, Celati traccia una tassonomia delle gag (anzi, "dei" gag, come era d'uso scrivere all'epoca) presenti nell'opera di Beckett, in particolare nei lavori del primo periodo francese (Premier amour [Primo amore], Textes pour rien [Testi per nulla] e soprattutto Molloy). Ci sono gag verbali, sul modello di quelle di Groucho Marx, nelle quali il personaggio suggella il proprio ragionamento con una battuta che lo contraddice o che ne capovolge il senso; ci sono anche quelle che Celati chiama «gags-immagine», basate sia sulla corporeità dei personaggi (sulla loro andatura, per esempio, o sulla loro eventuale perdita d'equilibrio), sia sul rapporto con gli oggetti (Celati cita per esteso la pantomima di Molloy con i sassi); e infine ci sono le «gags-situazione», basate sull'equivoco e il qui pro quo (per esempio Molloy e il poliziotto, oppure Molloy al commissariato).

Nel compilare questa casistica, Celati ribalta l'immagine consueta di Beckett come aedo supremo dell'immobilità e dell'inazione, e ne fa una sorta di precursore della propria poetica, di scrittore-performer (benché, stranamente, non prenda affatto in considerazione il Beckett drammaturgo). Per questo bisogna, a mio avviso, porre molta attenzione al momento in cui Celati, sulla scorta di Renato Oliva e di Jean-Pierre Coursodon (autore nel 1973 di una monumentale monografia su Buster Keaton), individua precise parentele fra la slapstick comedy e i procedimenti comici beckettiani: ci sta in realtà parlando di sé stesso.

Partendo dallo studio di Coursodon, lo scrittore ferrarese individua due «temi comici» comuni a Keaton e a Beckett. Il primo è la permutazione, intesa, scrive Celati, «sia come tema [lo scambio di persone e di oggetti] che come struttura [le simmetrie del racconto, i percorsi avanti/indietro, il rovesciamento dei ruoli]». La permutazione è la «figura della peripezia» all'interno dello spazio, il quale appare – tanto ai protagonisti di Beckett quanto a quelli di Keaton o di Harry Langdon – come sospeso in un'incertezza "onirica" riguardo alle identità e alle funzioni di persone, oggetti e luoghi. È un tema su cui Celati ritorna abbastanza di frequente, in questo periodo. In uno scritto, apparso nel 1976 sulla rivista Il Verri col titolo Il corpo comico nello spazio, ma che risale in realtà a qualche anno prima (è l'unico frammento superstite di un folto saggio sui fratelli Marx, Harpo's Bazaar, andato perduto), Celati rileggerà l'onirismo slapstick alla luce della dicotomia fra gesto concreto e gesto virtuale mutuata da Merleau-Ponty e, in parte, da Artaud.

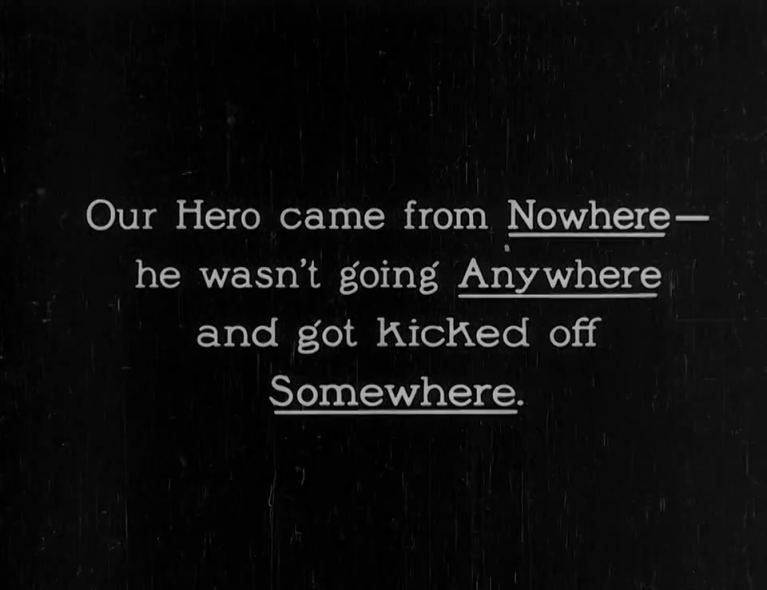

"The High Sign" (1920-21), di Buster Keaton e Eddie Cline.

L'altro tema è l'espulsione, che Celati, citando Coursodon, definisce «una specie di nascita», di trauma da cui origina la vicenda. È la figura «dell'inizio, del cominciare, dell'installarsi in uno spazio estraneo o non familiare-quotidiano». È un tema ricorrente in Keaton fin dai primi film. The High Sign, il suo esordio nella regia (girato nel 1920, ma uscito soltanto l'anno dopo perché lo stesso Keaton non ne era soddisfatto), inizia proprio così, con una didascalia che recita: «Our Hero came from Nowhere - he wasn't going Anywhere and got kicked off Somewhere». E nella prima inquadratura vediamo appunto il protagonista cadere da un treno di passaggio. Non mancano altri casi emblematici, anche se forse il più evidente, perlomeno sotto il profilo della messa in scena, è l'incipit di Go West, dove Keaton abbandona la propria casetta, vende tutti i propri averi e parte in cerca di fortuna. Celati individua la stessa situazione in diversi testi beckettiani: Molloy, Mercier e Camier, Da un'opera abbandonata (che anni dopo Celati tradurrà personalmente); addirittura cita un testo, incluso nelle Nouvelles, intitolato eloquentemente L'expulsé (Lo sfrattato), che inizia «esattamente come The High Sign di Keaton, con il protagonista buttato fuori da una casa». È il caso di ricordare che nel 1964, in occasione del proprio debutto dietro la macchina da presa, Beckett avesse scelto proprio Keaton come interprete?

Samuel Beckett e Buster Keaton sul set di "Film", 1964 (© Reading Bloom).

Ora, secondo Celati, i temi della permutazione e dell'espulsione definiscono quella che lui chiama l'erranza beckettiana: quella sensazione, cioè, d'essere gettati nel mondo senza sapere letteralmente dove andare, in una continua permutazione di luoghi e oggetti. Un'erranza che si manifesta anche a livello di scrittura, dando luogo a un testo che sembra procedere unicamente per accumulo di quelle che Celati chiama «interpolazioni»: gag, scenette, monologhi, digressioni. Il risultato si presenta perciò come una «costellazione di interpolazioni», di frammenti aggiunti ad altri frammenti. Del resto, il significato originario del termine "to gag" è appunto quello di aggiunta estemporanea, di interpolazione: quello che nel linguaggio della commedia all'Arte chiameremmo un "lazzo". Nella slapstick comedy la gag acquista una decisa priorità rispetto alla trama, per cui la logica drammatica, «ordinatrice di significati», viene sminuita dall'esondare delle interpolazioni. Quella della slapstick comedy è il più delle volte una comicità «senza esito», un meccanismo che «opera con circolarità viziosa» (virtuosa, in realtà, almeno nell'ottica di Celati), che si contrappone alla narrazione tradizionale, disgregandone le basi.

Ora, il Lunario è, a tutti gli effetti, il romanzo dell'erranza. Tanto per cominciare, l'evento da cui prende le mosse è appunto un'espulsione: Giovanni/Ciofanni abbandona d'impulso il proprio Paese per recarsi in un luogo sconosciuto. È un tema declinato più volte nel corso del libro, fin dall'incipit: «Per un pezzo ci sono andato in questo paese straniero dove sono capitato in giovane età» (cap. I); «Non so dove volevo andare; mai stato all'estero [...] l'irrequietezza giovanile, partire, partire! Ma partire cosa, se i requisiti non ce li hai?» (cap. III).

La «casa tedesca» della famiglia di Antje – la ragazza di cui Ciofanni si è innamorato e per la quale ha deciso di partire – dovrebbe essere il paradiso del titolo, ma si rivela più che altro la prima tappa di un buffo purgatorio. Dapprima, infatti, l'irrequietezza di Ciofanni lo porta a esplorare la grande città, una Amburgo del tutto anonima che nella descrizione di Celati sembra uscire, ancora una volta, da un film di Keaton: «Non sapevo dove andare. Passo un ponte con tanto traffico e siamo nel quartiere degli affari; gli uffici, i palazzoni, i signori e le signore, tutte facce che non mi dicono niente [...] Tanti mi urtano anche, lo fanno apposta secondo me. Macchine a migliaia passano via [...] pullman, auto, semafori, invalidi di guerra su carrozzini; straordinaria veduta di casino totale» (cap. IX).

In seguito, entrato in crisi il rapporto con Antje e i suoi, Ciofanni non fa che passare da un rifugio all'altro (la casa delle bimbe in Sierichstrasse, quella del Professore amico del danese, il dormitorio nel quartiere malfamato, ecc.), continuamente cacciato via, kicked off somewhere.

«Ognuno ha il suo posto dove stare: non si può sempre pensare a viaggiare come faccio io, sempre a scappare da disperato», dice a un certo punto Ciofanni. Se dunque l'espulsione è il propellente delle sue peregrinazioni, non manca il tema della permutazione. Lo spazio in cui si muove il protagonista è sottilmente onirico, inafferrabile. Fra gli esempi che mi vengono in mente, l'episodio della notte al commissariato, dove, dopo essersi perso nel buio, Ciofanni scopre in realtà di essere in Sierichstrasse, a due passi da casa; oppure le sempre più frequenti apparizioni/allucinazioni di figure già intraviste nel romanzo (il turco, il magliaro Tino). Proprio in questa incapacità del protagonista di appropriarsi dello spazio, di abitarlo, il Lunario rivela la propria logica "errante", il suo non voler approdare a nulla, eludendo la conclusione attraverso continue digressioni. Anche se nella seconda parte del romanzo Celati sembra introdurre figure (Tino) e ambientazioni (il «quartiere del peccato») che rimandano a un'immaginario dickensiano, collodiano o persino kafkiano (si pensi ad America-Il disperso), da Bildungsroman («come nei romanzi di vita vissuta», dice Ciofanni), di fatto non sembra esserci alcuna autentica crescita del protagonista; e persino l'ultimo viaggio verso la Danimarca, vagheggiato a lungo, in compagnia del danese barbuto, si risolve in un nulla di fatto, col protagonista che decide, con la stessa impulsività con la quale era partito, di ritornare a casa dai suoi, in Italia.

Gli omaggi più o meno espliciti ai topoi della slapstick punteggiano il racconto qua e là (le bambine che imitano Charlot; le scazzottate con il rivale in amore più grosso e cattivo; la presenza minacciosa dei poliziotti; la frustrazione sentimentale e l'abbandono della ragazza amata, ecc.), ma si tratta di citazioni, di situazioni-tipo, di cliché narrativi utilizzati più come motivi decorativi che come elementi strutturali. Anche gli occasionali riferimenti alla pantomima e alla commedia del'Arte («Obbedivo con inchini da Arlecchino»; «... faccio l'Arlecchino, il buffo, lo Sganapino con la testa a salamino, lo Zane magliaro musicale [...] il mio repertorio di personaggi») suonano più che altro come rivendicazioni d'appartenenza («Io ci ho la vocazione») a una tradizione ben precisa, non necessariamente letteraria. Per capire in che modo la poetica celatiana entri in rapporto con le comiche cinematografiche (ma più in generale le forme teatrali "basse": vaudeville, music-hall, avanspettacolo, circo), bisogna spostarsi a un altro livello, più profondo – del quale, forse, lo stesso Celati è ignaro.

Riapriamo il saggio su Beckett. Prima ancora di tentare una classificazione delle gag beckettiane, nelle prime righe Celati individua nei testi dello scrittore dublinese una sorta di dialettica basata sul rapporto «io-voi»: da una parte l'autore, dall'altra il lettore. Tale dinamica, continua Celati, viene «continuamente ravvivat[a] da interpolazioni marginali [...] Noi partecipiamo ad una pratica spettacolare comicamente scandalosa, perché non rinuncia a nessune indiscrezione e a nessun effetto, anche fra i più screditati, per coinvolgerci nelle incontinenze verbali e nella gesticolazione dello scriba che si esibisce»; «attraverso un inciso [...] c'è una eco della nostra presenza che devia la linearità del discorso» (i corsivi sono miei). Tutto ciò, lo abbiamo visto, sta alla base di quel circolo vizioso/virtuoso che costituisce per Celati il carburante delle pagine di Beckett (oltre che, implicitamente, delle proprie).

La scrittura come performance; lo scrittore come clown; il testo come canovaccio per un'azione mimica; il lettore come spettatore. Nella prima edizione del Lunario, ritroviamo spesso dinamiche di questo tipo. Al di là della lista dei ringraziamenti al termine del secondo capitolo del libro – una vera e propria "chiamata in scena" di chiara matrice teatrale, guarda caso espunta dalle edizioni successive – Ciofanni/Celati si rivolge di frequente al pubblico dei lettori con riflessioni personali e riferimenti espliciti alle circostanze della composizione del romanzo (luoghi, stati d'animo, propositi), ancora una volta rifacendosi a modelli extraletterari: i camera look di Oliver Hardy, per dire, o gli ammiccamenti di Groucho Marx (la parodia di Eugene O'Neill in Animal Crackers; i commenti sarcastici di Duck Soup).

Animal Crackers (1930), di Victor Heerman

Qualche esempio: «Voglio fare tante descrizioni, le case, i prati» (cap. I); «Ah, vi avverto che questo è l'inizio che avevo scritto l'anno scorso, prima di rimettermi a raccontarla in giro a tutti questa storia; poi sono successe tante cose che hanno cambiato parecchio l'anda del racconto e anche del raccontatore» (II cap.); «Oggi 8 marzo 1978 vi parlo da casa di Franca» (cap. IV); «Qui a Campo San Polo a Venezia, da dove vi parlo, sto ribattendo tutto» (cap. XXVI); «Dove ho dormito quella notte non saprei dirvelo. Me l'ero scritto da qualche parte su un foglio [...] ma i fogli nei viaggi si perdono e buonasera buongiorno [...]. Col mio lunario a Venezia a ribattere tutto; avanti che devo finire, non ho tempo da perdere» (cap. XXVIII). Va osservato che la maggior parte di queste interpolazioni si colloca perlopiù alle soglie del testo, all'inizio o alla fine di ogni capitolo, quasi si trattasse di formule rituali di apertura e chiusura di ciascun capitolo/numero (il che fa del Lunario anche una sorta di raccolta di monologhi teatrali, di entrées clownesche).

Nel Lunario, la ricerca di una sorta di qualità estemporanea della scrittura si ritrova anche nella "presentificazione" di situazioni e personaggi del passato, come se stessero prendendo corpo nel momento stesso in cui vengono descritti. Fin dalle prime pagine, Celati alterna, senza soluzione di continuità, imperfetto, passato remoto e presente (è frequente l'anacoluto): «Venivo fuori dalla sotterranea e ho trovato questo ciclista [...] lui con la pompa in mano un po' minaccioso. Non mi faceva mica paura questo qui, solo che non capisco» (cap. I). L'effetto prodotto è insomma quello di un testo che prende vita lì per lì, sotto gli occhi del lettore-spettatore. Ma non è soltanto una questione di stile, un tentativo di rendere più spontanea la scrittura. È lo stesso Celati, ancora nel saggio su Beckett, a mettere in luce – nuovamente "filtrando" se stesso attraverso scrittore irlandese – le profonde ricadute che una tale scrittura "performativa" ha sulla sua idea di letteratura.

L'interpolazione estemporanea altro non è che il «residuo spurio» di una pagina che ancora non ha raggiunto la propria forma definitiva, e pertanto, secondo Celati, «la solennità del monumento». Il lettore, allora, più che uno spettatore diventa un voyeur, che "spia" la redazione di un testo in fieri, precario, incerto, non ancora diventato "Letteratura". Anche quando leggiamo un testo come il Lunario, insomma, «non leggiamo un prodotto finito, già confezionato, tutto espurgato da possibili errori». È già presente la polemica di Celati nei confronti della letteratura "falsa" e "manageriale", contro cui non ha mai smesso di schierarsi.

Scrittura performativa, estemporaneità, "provvisorietà" del testo. Nell'aprile del 1973, Celati scrive direttamente a Giulio Einaudi: vorrebbe mettere insieme una collana dedicata alle comiche cinematografiche. Il progetto contempla fra l'altro la possibilità di «richiedere i copioni alle case produttrici», e pubblicarli in volume. Già durante il soggiorno americano, Celati aveva incominciato a tradurre un copione dei fratelli Marx, Monkey Business, che poi, integrato con altri materiali e profondamente rielaborato, uscirà soltanto nel 1987 con il titolo La farsa dei tre clandestini. È molto probabile che lo scrittore emiliano ignorasse come i comici slapstick – e non solo loro: in generale tutti i comici provenienti dal teatro leggero – avessero con il copione, cui pure dedicavano molta attenzione, un rapporto assai libero; al tempo stesso, mantenevano nei confronti della macchina da presa un disagio non troppo dissimile da quello che Celati mostra davanti all'idea di un testo concluso e stampato.

Ecco che cosa diceva per esempio Totò, intervistato da Giacomo Gambetti nel 1965: «Quando lavoro in teatro sono eccitato, inebriato... il calore, la comunicazione col pubblico... si diventa una cosa sola. Mi piaceva vedere la sala, e vedere che il pubblico, faceva le facce secondo quello che dicevo io... C'è una comunicazione che non accade con il cinema, dove c'è solo una macchina». Per questo, anche nei suoi duetti cinematografici con Peppino De Filippo, l'attore napoletano cercava il più possibile di ricreare sul set quell'atmosfera adrenalinica che respirava a teatro, a diretto contatto col pubblico.

Charlie Chaplin vestito da pollo sul set de "La febbre dell'oro" (1925).

Qualcosa di simile accadeva a Chaplin, che, secondo la testimonianza del suo operatore di fiducia Rollie Totheroh, spesso arrivava sul set senza sapere esattamente quello che avrebbe fatto; Stan Laurel chiedeva sempre di poter girare le scene in sequenza, cioè come sarebbero state montate, perché diceva che durante la lavorazione di un film le idee nascono di continuo, e bisogna essere sempre pronti a integrarle nello script, a legarle col resto; quanto a Keaton, nelle sue memorie scrive che molto spesso iniziava a girare i propri film senza sapere come li avrebbe conclusi.

Che cosa significa tutto questo? Significa che questi grandi inventori di forme cinematografiche erano tutt'altro che a proprio agio con la macchina da presa. Fissare un lazzo su pellicola una volta per tutte, senza avere più la possibilità riprenderlo in mano per riplasmarlo e migliorarlo una rappresentazione dopo l'altra, era per molti di loro un limite intrinseco del mezzo cinematografico. E, proprio nel tentativo di superarlo, introducevano nel cinema metodologie tratte dallo spettacolo dal vivo (prove, riscritture, improvvisazioni su temi dati, momenti puramente “attrazionali”, anteprime con il pubblico, ecc.), collocandosi in una zona liminare, un po' prima e un po' dopo il cinema, ma dando vita, al tempo stesso, a nuovi linguaggi espressivi.

Allo stesso modo Celati, «scrittore in fuga», secondo Ermanno Cavazzoni, perennemente alla ricerca «di qualcosa che sta un po' prima della letteratura», nei suoi primi libri sembra forzare continuamente i limiti del testo, in cerca di quella «lingua di pure carenze» (come scriveva nel 1971 a Italo Calvino) contraria alla lingua burocratica, "accademica", della letteratura istituzionale.

Viene da domandarsi se Celati sia riuscito nel proprio intento oppure no. Già nella prima edizione di Finzioni occidentali, nella nota bibliografica al saggio su Beckett, l'autore inserisce le critiche dell'amico Guido Neri: la rottura della linearità della scrittura attraverso l'interpolazione non mette in crisi ma, al contrario, riconferma la linearità stessa; allo stesso modo, l'inserimento di materiali extraletterari (voce, gesto) rivela una volta di più la capacità della scrittura di attrarre altri spazi.

Celati dapprima difende la propria posizione: «La finzione che ho studiato qui [ma potrebbe anche dire: i libri che ho scritto fino al Lunario] riguarda la possibilità della scrittura di apparire [...] non meccanicamente ripetitiva come è la linearità tipografica, ma piena di movimenti e di risposte interne; non allucinazione metafisica di una regola superiore, ma produzione d'un manufatto» (corsivi miei). Poi però, quasi auto-confutandosi, conclude: «Ma è verissimo che dalla scrittura si evade solo facendo altre cose».

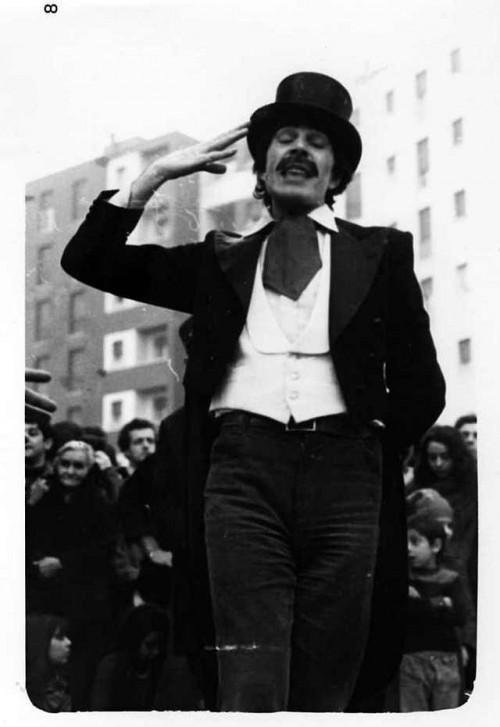

Celati in maschera per il carnevale del quartiere Pilastro di Bologna, 1976.

Mi sembra proprio che questa frase contenga già i semi del Celati successivo al Lunario. Non a caso, negli anni di poco precedenti alla stesura del romanzo, fra il 1974 e il 1977, lo scrittore sta sperimentando appunto «altre cose»: dapprima con una macchina da presa in 16mm, con la quale cerca di fissare su pellicola una performance mimica, proprio a partire dal Molloy di Beckett; poi con due volumi illustrati, realizzati in collaborazione con Carlo Gajani, Il chiodo in testa e La bottega dei mimi; e ancora, con le ben note esperienze durante il '77 bolognese, quando la sua ricerca si incrocia con quella teatrale di Giuliano Scabia; infine, sempre in quell'anno, con l'ipotesi di una versione cinematografica del suo romanzo d'esordio, Comiche, insieme a Memé Perlini.

Il tentativo di superare la fissità del testo scritto attraverso gli strumenti del comico, che Celati porta avanti fino al Lunario, è, per così dire, un tentativo "fallito". Proprio a questo proposito, nell'introdurre il Meridiano dedicato allo scrittore ferrarese, Marco Belpoliti ha scritto che «la parola scritta [...] media sempre fra parola parlata e parola ascoltata, che precede la scrittura, e la parola parlabile e ascoltabile che la segue [...]. Lo sfondamento del muro del linguaggio non sembra possibile». La "finzione" di Celati (la maschera dell'ingenuo, quella "vocazione" da pagliaccio di cui parla proprio nel Lunario) suona artefatta. Anche il ricorso alla comicità, a dispetto delle intenzioni dell'autore stesso, suona più come un "partito preso", che non come vera e propria adesione alle pratiche del comico. «La comicità non è in sé un fatto letterario, ma gestuale», riconoscerà molti anni dopo in un dialogo con Alessandro Bosco. «È una questione di gesti, smorfie, mosse del corpo, che poi possono specchiarsi in un modo di scrivere o di parlare».

Celati riuscirà a superare magistralmente l'ostacolo nelle opere successive, da Narratori delle pianure in poi, nascondendo in qualche modo la sua "finzione" fra le pieghe del racconto, lavorando sulla resa dell'oralità, attingendo alla tradizione novellistica (Sacchetti, il Novellino) e maccheronica (Folengo), a quel sermo humilis che costituisce, da sempre, l'ossatura della migliore prosa italiana. E arrivando, all'occorrenza, a mettersi in scena in prima persona, magari dietro la maschera dell'attore Vecchiatto. Sempre lì, inafferabile, in bilico sul confine incerto che separa la scrittura dalla clownerie, il testo dal gesto, la letteratura dall'affabulazione.