Il regista italiano in mostra a Parigi / Sergio Leone, macchina dell’immaginario

In uno dei video che arricchiscono il percorso della grande mostra alla Cinémathèque di Parigi, realizzata in collaborazione con la Fondazione Cineteca di Bologna (fino al 27 gennaio 2019), un Sergio Leone già pingue ma senza barba, e quindi meno prototipico dell’immagine di lui che siamo soliti richiamare alla memoria, impartisce indicazioni al rumorista incaricato di dare spessore al tappeto sonoro di uno dei suoi film.

“Ecco, ora anche con i ferri, bravo”, gli raccomanda mentre spazza via le briciole di brioche dal suo tavolo e tamburella sul tavolo il ritmo esatto della corsa dei cavalli, intento come un direttore d’orchestra a far fare, e rifare, anche la più piccola battuta. Per chi esegue, con delle apposite scodelle e dei movimenti secchi e rapidi, gli occhi incollati allo schermo che proietta la scena, si tratta più di tradurre che di interpretare. Il regista ascolta e pondera, immerso al contempo nel film e nel suo cappuccino.

Sempre all’interno della sezione “Laboratorio Leone”, strutturata a spezzoni video e a gallerie di fotogrammi, ecco il regista, in tenuta da lavoro, ora mostrare a Clint Eastwood come impugnare l’arma, ora cingere alla vita la bellissima Claudia Cardinale proprio come l’avventore di turno avrebbe dovuto stringerla a sé in C’era una volta il West.

Un diario minimo di lavoro, fatto di particolari quasi insignificanti, eppure emblematico – e magnetico per il pubblico che si ferma a guardare e commentare, anche rumorosamente, le scene e le fotografie che girano in loop (questa mostra, in effetti, non richiede di essere esplorata in religioso silenzio, semmai il contrario).

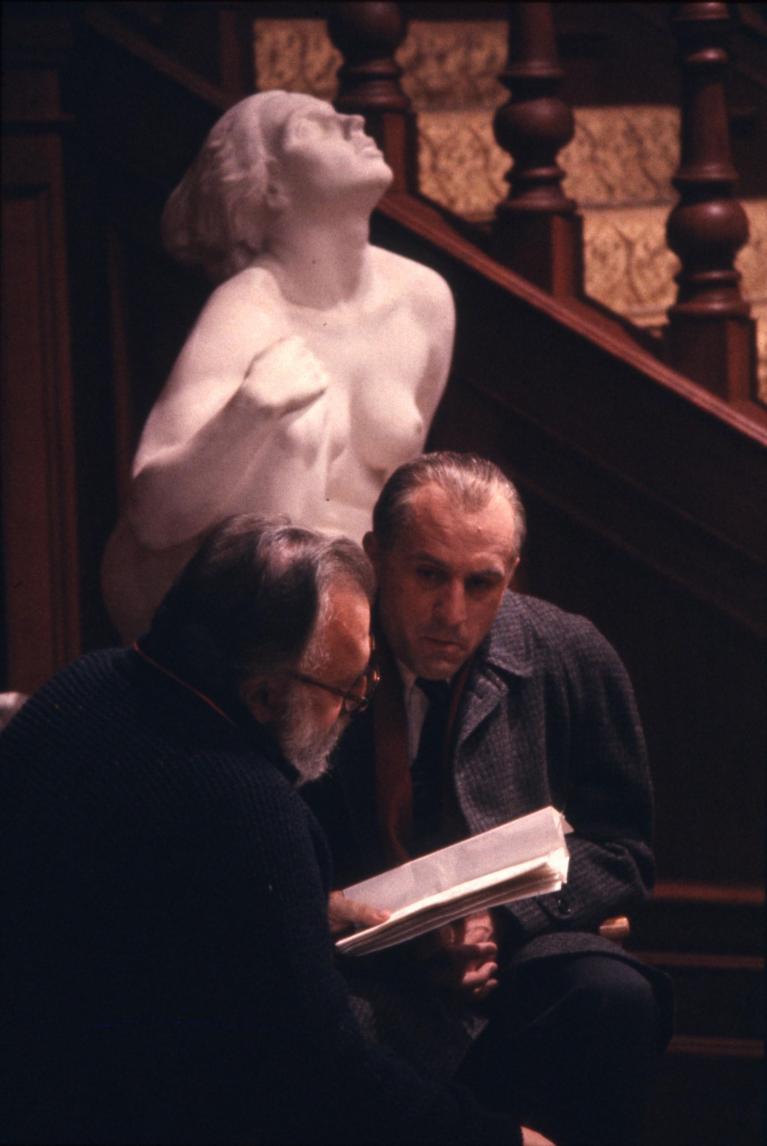

Sergio Leone sul set di “Giù la testa” (© Fondazione Cineteca di Bologna / Fondo Angelo Novi).

Nella testa di Leone, un film è questione di dettagli – di molti, moltissimi dettagli.

In Lector in fabula, Umberto Eco ha parlato del testo narrativo come di una “macchina per produrre mondi possibili” – chiarendo che un mondo possibile non è affatto un mondo vuoto, ma un mondo ammobiliato di personaggi e contesti, di oggetti e situazioni, ognuno con le sue caratteristiche.

Un universo perfettamente arredato in cui accomodarsi, aggirarsi con circospezione, e da cui ascoltare una di quelle “favole per grandi” del suo cinema: è questa l’impressione, più o meno consapevole, che si ha passeggiando per le sale della mostra e osservando oggetti e immagini che non solo conosciamo, ma riconosciamo benissimo.

Ed ecco il poncho di Eastwood, certo, ecco il vestito della Cardinale, e senti in sottofondo il tema del cattivo del film (come è che si chiamava?), e poi il telefono di C’era una volta in America – dicono gli sguardi, complici, degli avventori della mostra. Tutti noi, chi più chi meno, nel buio di un vecchio cinema oppure in streaming su uno schermo, nell’universo di Leone ci siamo già accomodati mille volte.

Quello che fa in più questa mostra – intitolata, non a caso, Il était une fois Sergio Leone – è accompagnarci, passo dopo passo, anche nel suo immaginario – alla scoperta del regista e dell’uomo che di queste “favole per grandi” è all’origine. Definizione che, confessa Leone, portando avanti la metafora, “mi ha, a volte, fatto affermare di avere l’impressione di essere, rispetto al cinema, come un burattinaio con i suoi burattini”. E la mostra della Cinémathèque tiene insieme tutto questo, il creatore e il suo universo, il progetto e i dettagli, le idee e la realizzazione tecnica.

Jennifer Connelly e Sergio Leone sul set di “C’era una volta in America” (© Fondazione Cineteca di Bologna).

Un testo narrativo, per descrittivo che sia, non richiede mai lo stesso livello di dettaglio di un’immagine, che è obbligata a chiedersi come mostrare, e a quale scopo, quello che vuol far vedere. Se l’immagine poi non è un’immagine solitaria, ma è la costellazione di fotogrammi, ordinata e invisibile nelle sue giunture, che è il cinema, le cose si complicano. E se chi sta dietro la macchina da presa è uno che si dichiara affetto da “sindrome del neorealismo”, come dichiara lui stesso, beh, le cose si complicano ancor di più.

Di tutto questo Leone è totalmente consapevole, concentrato in un modo che molti hanno definito maniacale sulla consistency di ogni singolo dettaglio dei suoi film (in questo senso è “neorealista”, anche se non alla De Sica o alla Rossellini) e che lui stesso ha amato rimarcare, più e più volte.

Nelle dense interviste con Noël Simsolo, per esempio, in C’era una volta il cinema (Il Saggiatore), pubblicate per la prima volta in italiano e da poco in libreria, la sua passione per i mondi narrativi ben ammobiliati emerge in modo gustoso attraverso una miriade di aneddoti, come questo su Per qualche dollaro in più (1965): “Non potevo inventare oggetti immaginari, serviva una grande precisione sul piano tecnico. Per cui mi sono documentato. A Washington, nella più grande biblioteca del mondo, la Library of Congress, si può ottenere una copia di qualsiasi libro raro. […] Così ho richiesto tutti i volumi disponibili che parlavano del West e della guerra di Secessione. Leggevo solo libri di quel genere. Devo aver consultato più opere io sul quel periodo di quanto non abbiano fatto gli storici! Tra le altre cose, ho trovato delle descrizioni dettagliate di tutti i tipi di armi dell’epoca. […] E ho scoperto con mia grande sorpresa che esisteva ancora una fabbrica di quelle armi, a Brescia, in cui si tramandava la costruzione di pistole e di rivoltelle del secolo scorso. E riforniva il mercato americano. […] Ma l’autenticità di quelle armi non mi bastava, le volevo precise anche per quanto riguardava la balistica, il raggio di tiro… La mia storia doveva partire da un realismo documentario basato sulla tecnica”.

© Stéphane Dabrowski-Cinémathèque Française.

Molte delle armi commissionate alla Uberti di Brescia a partire dal 1965 – ovvero, grazie ai mezzi molto più cospicui ottenuti dai produttori dopo il successo del primo film della Trilogia del dollaro, Per un pugno di dollari (1964) – sono in mostra, insieme ai costumi di scena della Cardinale e di Henry Fonda. Di altri oggetti, apparentemente insignificanti per la narrazione ma per Leone necessari alla sospensione d’incredulità del suo spettatore – meglio ancora, alla resa incondizionata alla potenza della sua immaginazione – si legge tra le interviste con Simsolo e nel ricco catalogo della mostra, La révolution Sergio Leone, a cura di Gian Luca Farinelli e Christopher Frayling, che raccoglie saggi, contributi critici, testimonianze e interviste.

Tonino Delli Colli, collage di foto documentarie di New York utilizzato per la lavorazione di "C’era una volta in America".

C’era una volta in America, per esempio: la “cattedrale”, così la chiamavano i collaboratori di Leone – uscito nel 1984, tredici anni dopo Giù la testa, ma in gestazione da molti anni prima – è un oggetto narrativo delicato e complesso, in cui nulla è lasciato al caso. La documentazione di Tonino Delli Colli, direttore della fotografia, esposta in mostra lo racconta bene, dai collage di vecchie foto per ricostruire un panorama più ampio possibile alle minuziose scalette di lavorazione.

Più che l’autentico, Leone vuole l’esatto, l’aderenza alla realtà della New York dell’epoca, e, se la realtà non esiste più, alla sua idea originaria.

“Diciamola tutta: in un sogno del genere serve il realismo”, racconta a Simsolo. “È necessario che sia credibile! Ed è per questo che tutti i luoghi sono reali. Sono andato a cercarli. […] La stazione centrale di New York di quell’epoca non esiste più, è stata distrutta. Ma sapevo che si trattava solo di una replica della Gare du Nord di Parigi, e così ho girato quelle scene alla Gare du Nord di Parigi. Le stesse vetrate, le stesse colonne di cemento e di pietra: gli stessi materiali. Stessa cosa per l’hotel di Long Island, dove Noodles porta Deborah. Quel luogo non esisteva più, ma assomigliava molto ad alcuni palazzi di Venezia. […] Seguendo il mio intuito, ho girato all’interno di modelli originali. […] Tutto è perduto, dimenticato, distrutto… E io, per fare un film sui ricordi e sulla memoria, dovevo ritrovare delle vestigia della realtà”.

Elizabeth McGovern e Robert De Niro in “C’era una volta in America” (© Fondazione Cineteca di Bologna / Fondo Angelo Novi).

E, naturalmente, a essere ammobiliati, ricostruiti, ripensati non sono solo oggetti e luoghi, ma anche gli attori – impolverati e imperlati di sudore per la Trilogia del Dollaro, per esempio. (“Gli ho messo un cappello e un poncho per renderlo un po’ più grosso”, dice di Eastwood, e alla Cinémathèque si può toccare con mano questa trasformazione, con i volti dei suoi attori prima e dopo il “trattamento” Leone).

Dettagli, dettagli, dettagli, ma mai fini a loro stessi. Dettagli, ma sempre al servizio di un universo ben preciso. Il riverbero – quello che vediamo luccicare, e che istintivamente ci attira – di un pensiero per immagini, cui arriviamo soltanto un attimo dopo.

È grazie a questa chiave che quella che sarebbe potuta diventare una mostra sul dietro le quinte dei film di Leone diventa una mostra sull’immaginario di Leone, meglio ancora su Sergio Leone come grande macchina dell’immaginario, oltre che sulla sua presenza nel nostro immaginario collettivo, sulla sua mitologia. Per questo Leone stesso è il primo protagonista della mostra, a partire dalla grande sala che lo proclama direttamente “cittadino del cinema” per diritto di nascita, allevato fin da subito in una mangiatoia di celluloide, con una madre attrice del muto (Bice Waleran, al secolo Edvige Valcarenghi) e un padre regista (Vincenzo Leone, ma nei titoli di testa sempre Roberto Roberti).

Bambino prima e adolescente poi sempre sul set, a sbirciare dietro la macchina da presa del padre, il piccolo Leone non può che cercare la sua strada nel mondo del cinema, ed eccolo assistente alla regia, giovanissimo, per De Sica in Ladri di biciclette ma anche per Aldrich e Wise: “nel 1945 ero stato il più giovane assistente alla regia d’Italia”, ricorda, e per più di dieci anni continuerà a essere conteso per la sua capacità di dirigere attori e maestranze sul set, di esaudire le richieste più improbabili, e di stare all’occorrenza, e molto bene, anche dietro la macchina da presa.

Quando finalmente, nel 1964, si dedica al progetto del Magnifico straniero, che poi sarebbe diventato Per un pugno di dollari e il primo film della sua prima Trilogia (altro sintomo di un immaginario molto consapevole è questo raccontarsi in prospettiva, snodando il proprio percorso tappa per tappa) dietro l’obiettivo di Leone si sono già srotolati – e sedimentati – metri e metri di peplum, film d’avventura, in costume, e western.

La macchina dell’immaginario si mette in moto ancora prima della macchina da presa, e afferrata ben salda la storia – l’uomo tra due bande in guerra tra loro che finisce per sgominarle entrambe, proprio come l’Arlecchino servitore di due padroni di Goldoni – dalla Sfida del samurai di Kurosawa prende la decisione di farne un western, ma a modo suo, sui generis e fuori dal genere. Niente folclore, niente indiani, ma Omero e la commedia dell’arte come riferimento. “Attraverso il filtro di Goldoni, avevo intenzione di lavorare sul gioco delle maschere”: e così procede, anche con l’aiuto dell’accompagnamento musicale di Ennio Morricone, i cui temi si rincorrono anche alla Cinémathèque, tra una sala e l’altra.

(In uno dei montaggi video più di successo della mostra, a giudicare dalla quantità di persone che ci sostava davanti, il personaggio Leone racconta Per un pugno di dollari tra una forchettata di fettuccine e l’altra, subito di seguito all’intervista in cui definisce Omero il primo e il più grande scrittore western, e Achille, Ettore e gli altri – sporchi, sudati e diritti al loro obiettivo – come i primi modelli del suo cinema).

Sergio Leone e Robert De Niro sul set di “C’era una volta in America” (© Fondazione Cineteca di Bologna).

Film dopo film, e sala dopo sala, l’immaginario Leone prende sempre più corpo e consapevolezza: si svelano riferimenti incrociati tra cinema e pittura, da Goya a De Chirico passando per Hopper, che mostrano una cultura visiva ampia e coraggiosa, per non dire sfrontata; esaurita la prima trilogia se ne apre una seconda, la Trilogia del tempo, con C’era una volta il West (1968), Giù la testa (1971) e C’era una volta in America (1984); la collaborazione con Morricone si fa così stretta e fondante da chiedergli di scrivere la colonna sonora a partire dal solo soggetto e da far recitare gli attori sul set con in diffusione la musica – e così è anche per il percorso in mostra, contrappuntato e costruito anche dall’accompagnamento musicale, che da una sala spesso si riverbera nelle altre. A completare l’immaginario, a saldare il racconto in una mitologia, la fusione esplicita tra aderenza al reale e anti-verismo che si fa sempre più forte.

Leone vuole un mondo credibile, verosimile, sporco e impolverato, ma anche grandemente simbolico: un mondo continuamente sull’orlo dell’anacronismo, in cui i massacri della guerra civile messicana possano farci tornare alla mente le Fosse Ardeatine, con la mediazione di Goya; un mondo in cui dietro ai Buoni, ai Brutti e ai Cattivi del genere possano intravedersi gli archetipi che si portano dietro.

Alla Cinémathèque, un’intera parete di Il était une fois Sergio Leone è dedicata a riassumere il culmine della scena finale, il celebre duello a tre, di Il buono, il brutto e il cattivo.

Di fronte alla parete, quando ho avuto occasione di visitare la mostra, a fine ottobre, un padre giocava con i tre figli, due maschi e una femmina, a fargli impersonare le espressioni di quelle facce enormi, tagliate così strette, che forse vedevano per la prima volta. C’era una volta Sergio Leone, ed ecco che c’è ancora.