A perdita d’occhio / A perdita d'occhio. Scrittura e immagine

«Teneva i buoi davanti a sé, arava bianchi prati, e aveva un bianco aratro, e un nero seme seminava»: alcune delle prime righe scritte all’origine del volgare italiano (il cosiddetto «indovinello veronese») parlano proprio dell’atto di scrivere, sotto mentite spoglie.

Come in ogni buona similitudine, molti sono gli elementi che si intrecciano per suscitare, in modo ingegnoso, un’immagine viva della scrittura: le mani avanzano sulle pagine bianche come buoi sul campo da arare, e il nero seme che è l’inchiostro si deposita in lettere e in parole.

La forza di questa scena ci restituisce una mano nell’atto di compiere un movimento lineare, da sinistra a destra, retta e salda come un aratro ben condotto, e lo stupore di vedere depositarsi su una superficie, prima indifferente e ora ben regolata, grumi ordinati di segni.

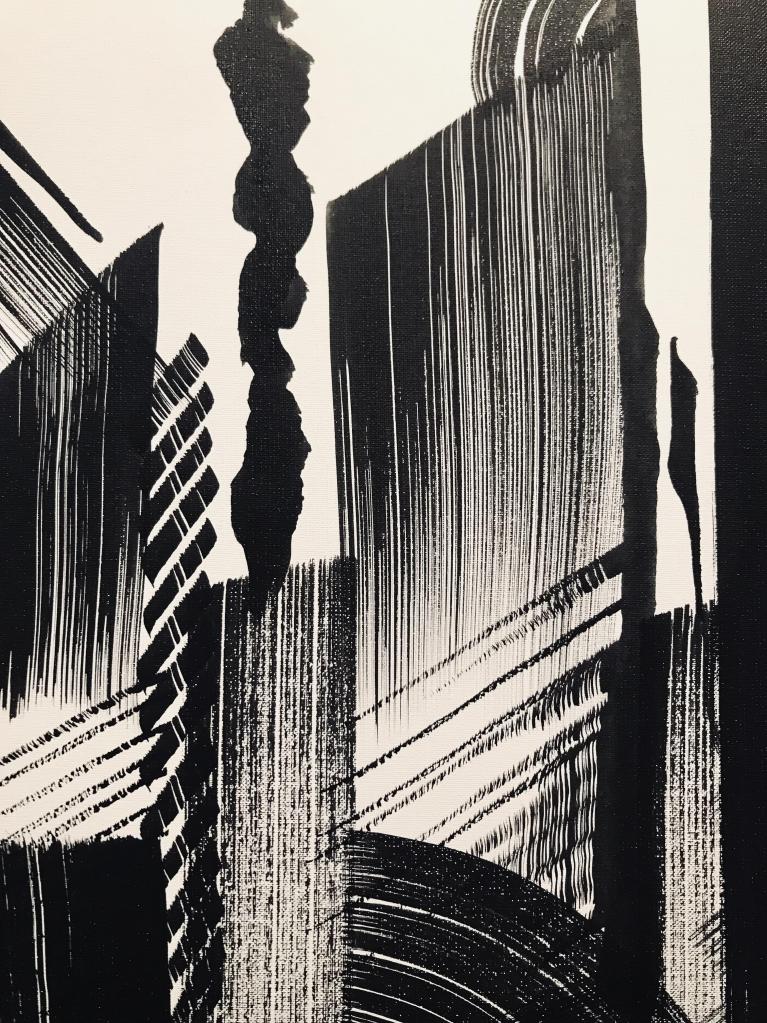

Luca Barcellona, Skyline, 2021.

Non ci sarebbe scrittura, in altre parole, senza la disciplina che organizza, riga per riga, le gocce di inchiostro in parole, e senza l’attività creatrice della mano – ed è forse in questa descrizione della scrittura come atto di produzione prima ancora che come risultato che risiede il fascino dell’indovinello veronese. Quel farsi della scrittura, il ductus, che “non è una forma, bensì un movimento e un ordine, insomma una temporalità”, dice in modo esatto Roland Barthes nelle sue Variazioni sulla scrittura. Quel farsi della scrittura che non è altro, appunto, se non il “momento di una manifattura”.

Esaurito questo movimento, ormai planata sulla pagina, alla scrittura restano l’ordine che la mano – o le varie tecnologie, dalla stampa alla videoscrittura – le hanno imposto, al fine di trasmettere il più esattamente possibile il linguaggio di cui deve farsi carico. E l’occhio lanciato lungo le righe arate di lettere per ricomporle in parole e dare loro un senso è, anche etimologicamente, l’occhio che ricompone, che mette insieme: leggere deriva dal latino lĕgĕre e più da lontano dal greco λέγω, “raccogliere” – e anche questo fa da controcanto, implicito, al nero seminare del saggio indovinello veronese.

Nell’avida corsa della lettura, insomma, quel che prima di tutto conta è giungere al cuore delle parole. Che ne è allora di quella sapiente manifattura, di quel fluido e sicuro movimento originario senza il quale nessuna parola sarebbe stata possibile? Che ne è di quell’inchiostro che tanto ha in comune con la materia prima della pittura, come hanno mostrato, nei modi più diversi, i micrografi della tradizione ebraica, la poesia ideogrammatica giapponese, le scritture illeggibili di Henri Michaux, le sperimentazioni grafico-visive delle avanguardie storiche, il graffitismo delle tag?

Luca Barcellona, Skyline, 2021, dettaglio.

Per rompere il binomio scrittura-linguaggio serve insomma uno scatto alternativo, fuori dai sentieri battuti della pagina scritta: un percorso possibile, tra i tanti, è quello intrapreso da Luca Barcellona, calligrafo di professione e grafico, nella sua prima personale presso la Galleria Armocida di Milano, dal titolo – che è una vera e propria dichiarazione di intenti – Lost in Strokes (21 Ottobre–14 Gennaio 2022).

“Luca Barcellona è pienamente consapevole di muoversi su di una piattaforma invisibile che fa costantemente i conti con il passato, che non si accontenta della stessa pratica e che volge lo sguardo verso sconfinamenti che la fanno essere a tutti gli effetti una testimonianza artistica”, scrive Fabiola Naldi nella sua nota critica sul catalogo della mostra.

E per mezzo delle tracce lasciate dagli strumenti di scrittura (e di immagine) di Barcellona sui fogli e sulle tele di Lost in Strokes si sconfina utilmente, e in molti modi, fuori dai sentieri canonici, perché il “bello scrivere” della calligrafia è costantemente messo alla prova e posto in dialogo con i vari modi del passato di “rifiutare il prestabilito” (ancora Naldi) nella scrittura.

Si perde, innanzitutto, la strada diritta della scrittura ben arata, per riprendere il filo della similitudine da cui siamo partiti, per trovarsi faccia a faccia con oggetti visivi in cui c’è molto poco da leggere e molto di più da vedere: pagine fittissime di lettere che sfiorano la scrittura asemica, come in Trama meditativa, in cui sembra di veder affiorare a fatica qualche parola ma si è più che altro sommersi dalla furia ordinata di una scrittura elaborata e serrata; oppure vere e proprie tele in cui campeggiano enormi oggetti calligrafici, in inchiostro nero e oro, dal sapore gotico ma vistosi come le tag della street art.

Luca Barcellona, Trama meditativa, 2021, dettaglio.

Un altro modo di deviare il percorso prevedibile della scrittura lungo la pagina è quello di scavare dei cunicoli al suo interno, per giungere dentro la materia di cui è fatta. Per farlo occorre ribaltare lo spazio lineare e piatto della pagina e trasformarlo nel bianco di una tela, dove la materia (l’inchiostro, su carta, ma anche l’acrilico, su tela) può prendere possesso di uno spazio completamente nuovo.

Ci sono tele in cui le stesse volute di pennello che potrebbero dipingere caratteri ora si ispessiscono ora si assottigliano, reinventando nuove forme, quasi pittoriche, nei colori dell’oro, del rosso e del nero (che da sempre appartengono anche alla scrittura più preziosa, quella degli antichi codici).

In altri lavori, invece, il gesto del calligrafo approfondisce sempre più le volute delle sue forme classiche, come accade nella calligrafia giapponese (sulla soglia della quale Barthes stesso esitava, indeciso, tra scrittura e pittura). E all’impero dei segni di barthesiana memoria Barcellona strizza l’occhio anche nella firma, sormontata da un monogramma su fondo rosso che ricorda divertito gli hanko che a volte si trovano a margine delle stampe nipponiche.

La piccola sala della mostra milanese è comunque capace di mettere insieme un vasto percorso, dentro e attraverso la calligrafia di Barcellona. Ecco che a volte i segni rompono ogni ordine e si riappropriano del movimento, espandendosi a dismisura, ripetendosi ritmicamente, divorando i margini del foglio fino ad apparire pure tracce e non più lettere, mescolando furiosamente la precisione del gesto calligrafico alle logiche territoriali delle tag. E altre volte ancora sovvertono l’ordine lineare e alfabetico per crearne un altro, costruendo complesse armature e architetture che si innalzano verso l’alto immaginando nuovi territori, come nel grande panorama calligrafico che è il cuore della mostra (Skyline).

A perdita d’occhio, letteralmente, un viaggio nella scrittura tornata immagine, per il tramite della calligrafia.