Speciale

Scarabocchi / Si può vivere senza disegnare?

A cosa serve disegnare?

A niente, rispondono in tanti, è un’attività esclusiva, artistica, ci vuole talento per praticarla, e tanto tempo per padroneggiarla. Non sembra servire al nostro vivere quotidiano. Va bene per i bambini, è un divertimento, un gioco in cui ci si sporca le dita. Oppure, ancora, serve ai malati psichiatrici per placare i loro demoni. Si sa, gli scarabocchi, il grado zero del disegnare, sono circondati da un alone mesto, che se li pratichi da adulto ci deve essere un problema, un deficit, un trauma. Qualcosa che non va.

Alla gente comune, a chi lavora, a chi studia, agli adulti, a chi produce insomma, disegnare non serve a niente.

Certo, puoi fare un disegno per mostrare che sei bravo in qualcosa, così ti applaudono, ti dicono belle cose, ti sorridono. "Wow, sei proprio un artista!". Ma è tutto qui.

Si diventa scrittori, medici, avvocati, impiegati, funzionari, bancari, banchieri, bancarellai, turnisti, autisti, artigiani, artificieri, soldati, insegnanti, bidelli, ma non disegnatori.

Non ci vengono certo in aiuto i codici ATECO, che confondono design con disegno e accostano uno stilista a un disegnatore tecnico, un grafico (o graphic designer per rispettare la dicitura inglese più in voga e più valorizzante) a uno sviluppatore web, più coerentemente, un designer industriale a un architetto. Al massimo, un disegnatore potrà venire inserito nella categoria degli artisti.

Il disegno sembra essere un problema per la nostra società che non sa bene dove collocarlo, confuso tra l'artisticità e la magia, sospeso tra un mondo ancestrale pieno di segni e un presente colmo e obeso di immagini, tanto da scoppiarne, incerto tra la perfezione del fare adulto e l’imperfezione istintiva del fare infantile. È come se il disegno avesse perso, quasi del tutto, il rapporto con l'essere umano: da attività, forse, fondamentale per i nostri antenati, a inutile bagattella.

Qual è il problema con il disegno?

Perché è al tempo stesso apprezzato e dispregiato? Esaltato e denigrato?

I ritrovamenti archeologici ci confermano che noi esseri umani abbiamo sempre tracciato linee: sentiamo il bisogno di dare visibilità a un movimento della mano e di dare forma a un pensiero attraverso un segno. Fa parte della nostra particolare natura. Raramente questo comportamento è stato osservato in altri animali.

Se disegnare è parte del nostro essere umani, quando è successo che abbiamo deciso di trascurarlo?

Cosa è che ce lo rende così oscuramente enigmatico e incomprensibile?

Non credo che la ragione sia nella consunta idea che l’adulto, crescendo, perderebbe il contatto con il bambino interiore: disegnare non è come vestire le Barbie, non è come scaccolarsi o giocare a fare la maestra, non è come inseguire i piccioni o trattenere il fiato, è davvero molto di più. E di diverso. Per indagare e capire il dove e il quando abbiamo perso la quotidianità del disegnare, è necessario regredire e osservarci come eravamo nell’infanzia, superare le retoriche, mantenersi equilibrati nello sguardo e scovare quali possano essere le cause di questa dissociazione tra l’uomo-disegnante e l’uomo-logico.

I più grandi esperti di pensiero ancestrale, li possiamo trovare persi tra tempere e pennarelli, seduti a un banco.

Molto saggiamente sono interessati a divertirsi mentre disegnano, più spesso in compagnia che da soli. Giocando con linee e colori possono esprimere le loro sensazioni, o più semplicemente dedicarsi a far passare il tempo.

Il nodo è qui: noi adulti (di questa società e di questa epoca), al contrario, ci siamo persi questo senso del disegnare, perché valutiamo tutto in base al risultato e non al processo che ha prodotto quel risultato.

Amiamo il senso delle cose, il fine e lo scopo, amiamo il profitto e l'efficacia, prediligiamo le storie con un inizio e una fine (non a caso vendette di più Il grande Gatsby del coevo Ulysses di Joyce). Non sopportiamo l'inutilità, menare il can per l'aia, perdere (il tempo, una battaglia, un'occasione, un treno, la strada, etc.), vagabondare, errare (e così associamo l'errore allo sbaglio), fantasticare, far salire la testa tra le nuvole, guardare in alto, contemplare, sedersi su una panchina, in fondo non sopportiamo nemmeno la poesia, per tacere di molta dell'arte contemporanea o della filosofia moderna, non sopportiamo ciò che non si può misurare, ciò che sfugge ai sensi e tantissime altre cose.

Non sopportiamo tutti quei processi che non portano a nessun risultato, le speculazioni, le cose imperfette, quelle da finire, il work in progress, figuriamoci le azioni fatte tanto per fare.

Basta invece osservare i bambini che disegnano per trovare conferma che il maggior appagamento è dato dal processo in sé, piuttosto che dal risultato. Concentrarsi sul risultato porta un’ansia da valutazione, genera frustrazione e problemi all’autostima, perché ci fa pensare che noi siamo le nostre opere e non che queste siano il frutto di condizioni e comportamenti ogni volta diversi, unici e quindi irripetibili: sono semplicemente istantanee di un momento.

Questo prezioso spazio di inutilità che i bambini navigano ed esplorano mette gli adulti a disagio e li destabilizza, ma è proprio qui che si gioca la partita per immaginare e costruire una nuova visione del disegnare.

Diamo per scontato, perché ce lo insegnano a scuola, che nel disegno è importante la somiglianza con la realtà, la perizia, la misura e la tecnica, a volte anche la chiarezza e la coerenza.

Si trascura che la valenza didattica e terapeutica intrinseca al disegnare è tutta nel suo farsi, nell’essere consapevoli del suo processo. Per comprenderlo, basterebbe provare a rifare alcuni "disegni dell'insonnia" che Louise Bourgeois vergava sui suoi taccuini per placare l'ansia e far trascorrere le notti, basterebbe cercare di immedesimarsi in alcune labirintiche variazioni dei disegni di Paul Klee per cercare di capire se l'artista ambisse ad afferrare un ritmo più che ad ottenere una figura finale; basterebbe guardare con occhio diverso le opere di Cy Twombly, alcuni disegni di Anish Kapoor o di Alighiero Boetti. Basterebbe affidarsi a uno dei consigli di arte concettuale di Sol Lewitt, ovvero che dell’arte conta solo il processo, per interrogarsi sul come possano essere state realizzate alcune sue opere murali, come ad esempio “10000 Lines” presente al museo MADRE di Napoli.

Per trovare una risposta, si dovrebbe provare a ri-produrre l’opera piegati sulla propria scrivania, ripetendo quella miriade di segni che sembrano un’impresa monumentale e stupidamente vana.

Ho provato l’impresa, piegando la mia schiena anni fa, faticando tantissimo perché il processo mi permettesse di colmare, almeno, un foglio A4. Nonostante il lavoro non credo sia durato più di quaranta minuti e io abbia prodotto poco più di un migliaio di piccoli segni, sentivo una grande fatica e avevo l’ansia (di non farcela), perciò ho cercato un ritmo nel disegnare che potesse placarmi e darmi l’oblìo; mi sono abbandonato a una danza di segni molto simili tra loro, traccia di un movimento ripetuto, cadenzato e assolutamente personale e unico. Non potevo interromperla e rimandare la conclusione dell’impresa al giorno successivo, perché avrei perso il ritmo che dava un’omogeneità al mio disegno. Mi ero immerso nel flusso di un’azione rituale, ero avvolto dal processo, sulla soglia di uno stato di meditazione, concentrato solo su di un singolo segno da tracciare e poi su quello successivo, come se stessi suonando una partitura.

Una volta terminato, quel disegno è diventato la memoria di “quella volta che ce l’ho fatta a realizzare un’impresa”. Il suo aspetto finale non era importante, perché sapevo già di aver realizzato soltanto una delle pressoché infinite combinazioni possibili. Era importante ciò che avevo ballato, l’esperienza di averlo fatto.

Anche oggi, a distanza di anni, ricordo il processo con le sue sensazioni.

Le opere degli artisti sopra citati vengono considerate difficilmente comprensibili, perché non siamo abituati a pensare in termini di processi creativi e realizzativi quando le studiamo: sono i singolari procedimenti di creazione di ogni opera a renderle così interessanti e potenti, ma è soltanto ri-producendone il processo di esecuzione che possiamo comprenderle appieno. Quindi è cimentando noi stessi come artefici, invece che affidarci allo sguardo e alla contemplazione, all’analisi e alla dissezione, che possiamo capire queste opere in un modo più profondo.

Il problema della comprensione di un certo tipo di arte non è limitato solo alle produzioni contemporanee: ad esserci estranei e incomprensibili sono anche i prodotti dei nostri più lontani antenati, che hanno tracciato segni, ininterrottamente, per decine di migliaia di anni.

Come esempio, si prendano certe incisioni del Neolitico (incidere è un modo per rendere duraturo un disegno) presenti sulle grandi rocce del sito megalitico di Gavrinis, in Bretagna. Quando le guardo, vedo l'agglomerarsi e il fiorire delle linee sulla pietra, il loro muoversi in una danza ricorsiva e ipnotica; non mi chiedo cosa vogliano rappresentare, ma perché siano state fatte, cosa le ha originate, chi e come le ha realizzate.

Sono, forse, opere esteticamente trascurabili, ma attraggono in modo ipnotico e il fatto di non trovarci una ragione figurativa davvero plausibile. le rende più affascinanti.

Anche in questo caso, come prima con l’opera di Sol Lewitt, è solo ricreando, a nostra volta, il processo realizzativo che potremo provare a comprendere la ragione di queste rocce e l’essenza delle loro enigmatiche incisioni. Nei miei corsi di Disegno Brutto propongo di disegnare qualcosa che assomigli a quei misteriosi segni di Gavrinis. Succede che le persone, per niente abili a disegnare, si perdano dentro al processo: dovendo riempire lo spazio con uno schema ripetuto di linee, più o meno parallele, e di cerchi concentrici, si immergono in uno stato simile alla meditazione, in cui non è solo il ritmo del disegno a catturarle, ma anche l’effetto ipnotico visivo; le persone sono condotte al limite della trance ed è in questo spazio liminale che trovano uno spiraglio che le fa sentire in connessione con una natura ancestrale e più profonda, in cui il disegnatore è parte di ciò che disegna e quei momenti sono immersi in un tutto più grande; è come se, disegnando quelle linee, si avesse una chiave di accesso ai nostri mitocondri e lì, super-dispiegando il filo del DNA, riconoscessimo quanto antichi siamo.

Nel foglio non si crea una rappresentazione riconoscibile né si riesce ad attribuire allo schema dei segni l’evidenza di un sistema, di un algoritmo, di una logica; nonostante ciò, il disegno, una volta terminato, ha una sua valenza estetica che sorprende e cattura l’attenzione di chi l’ha creato e di chi lo guarda. I corsisti giungono ognuno a un risultato diverso, uno tra i tanti possibili di un processo irripetibile, con i suoi errori e il suo ritmo particolare, e si sorprendono del piacere profondo che è nato in loro dall’aver assecondato la semplice volontà di esistere del loro disegno. Intuiscono, così, che la magia del disegnare sta nella creazione di un tempo rituale, in cui i gesti si ripetono come in una danza, con piccole variazioni, seguendo un certo ritmo.

Non è forse questo procedere senza progetto, immersi nel flusso del fare, un’altra, e forse fondamentale, prerogativa del disegno?

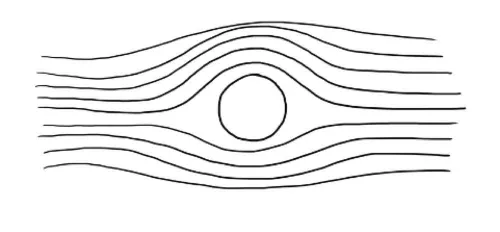

Attraverso il processo meccanico del disegnare, si può intuire la struttura della Realtà, non per come ci appare alla vista, ma secondo le sue dinamiche e i suoi movimenti, tracciandone crescita o ritrazione, ripetizione o disordine,. Disegnando solo qualche linea e un cerchio, ci si può spingere a rappresentare il piegarsi del tessuto dello spazio-tempo; in un modo economico ed essenziale, si può far intuire la luminosa complessità della teoria delle onde gravitazionali (questa sì, per davvero, incomprensibile ai più).

Il disegno può dare forma a tutta quell’esperienza che tendiamo a considerare mentale e non osservabile, che sfugge all’immediatezza dei sensi, rielaborata e trasformata dal nostro cervello in idee, immagini, figure, ovvero in quel linguaggio del pensiero costituito da simboli (come proposto dal neuro-psicologo Steven Pinker). Alcuni si sono spinti a esplorare la possibilità di poter intuire il mondo soprasensibile, di riportare attraverso i segni la natura sottile del non percepibile.

Possiamo rappresentare l’orbita di Giove con una linea, sapendo che quella linea esiste anche se non l’abbiamo mai vista.

(Mi chiedo se tutto questo, in fondo, non sia realismo).

Disegnare ci mette in contatto con il nostro inconscio e ci permette di accedere a tutta quell'attività cognitiva pre-razionale e intuitiva che, come adulti, tendiamo a trascurare, privilegiando un pensiero logico, sequenziale e analitico.

In conclusione, il disegno non si salverà se non lo definiremo e praticheremo in un modo nuovo; dovremmo utilizzarlo per rappresentare molte più cose, ampliarne le possibilità e lasciare che ci guidi in territori in cui le parole non potranno mai portarci. Dovremmo apprenderlo e insegnarlo dando la priorità al suo essere azione, al suo essere processo, usarlo come tempo prezioso per la sperimentazione, per la contemplazione, per la meditazione, per lo stimolo di una immaginazione attiva e di una creatività davvero trasformativa, restituendo dignità e valore all’erranza.

In questo ed altri articoli che seguiranno, proverò a illuminare argomenti a sostegno delle mie tesi, provando che il disegno è un linguaggio potente, fondamentale per la crescita individuale e per lo sviluppo dell’immaginazione, entrambi ingredienti basilari di ogni “innovazione”, parola con cui riempiamo le convention, le brochure e le mission aziendali, su cui organizziamo congressi, costruiamo consensi, nominiamo ministeri, e che siamo convinti modellerà il futuro dei nostri figli.

Anche solo per questo, io sono tra coloro che non sopportano che gli esseri umani possano vivere senza disegnare e mi sento, a volte, come lo scrittore turco Orham Pamuk, quando nel suo libro autobiografico Istanbul (Einaudi, 2003) ci dà la misura di questa mancanza: "Vivere senza disegnare trasformava pian piano in una prigione il mondo reale che a volte abbandonavo, insieme a ciò che gli altri chiamavano 'vita'".

Alessandro Bonaccorsi è un disegnatore, autore di libri, facilitatore visuale, formatore. È l’ideatore del Progetto Disegno Brutto.