Speciale

Marcel Duchamp / L'orinatoio che immaginò l'arte contemporanea

Iniziamo con l’uscita di oggi un “dossier” per ricordare a modo nostro il centenario di una delle opere considerata tra le più scandalose e al tempo stesso più influenti del XX secolo, "Fountain" di Marcel Duchamp, il readymade noto da noi anche come l’“Orinatoio”. Opera in realtà dai diversi risvolti, sia storici per le sue vicissitudini, sia ermeneutici per le sue interpretazioni, merita di essere riconsiderata anche oggi. Dunque lo faremo con interventi diversi. Partiamo con un testo che ne ricostruisce per tutti la vicenda e il significato. Seguiranno altre tre uscite che vedranno due interviste al suo interprete e amico storico italiano, Arturo Schwarz, e all’autrice della monografia italiana più recente sull’artista, Carla Subrizi, per chiudere con un testo riassuntivo e rilanciante del curatore del dossier, Elio Grazioli. Ognuno di questi tre interventi sarà accompagnato da un contributo inedito di tre artisti che tra i primi hanno riconsiderato Duchamp e "Fountain" in particolare, tre artisti diversissimi tra loro, che proprio per questo disegnano anche la varietà delle riletture effettuate e ancora probabilmente possibili.

EG

Il 10 aprile 1917, esattamente cento anni fa, si apriva a New York la prima mostra della neonata Society of Independent Artists, la più grande esposizione d'arte moderna mai apparsa fino allora sul suolo americano. Qualche giorno prima, il 6 aprile del 1917, gli Stati Uniti avevano dichiarato guerra alla Germania ed erano entrati nella Prima guerra mondiale. Ma al Grand Central Palace, l'imponente centro espositivo nei pressi della stazione centrale, il conflitto scoppiò alla vigilia di quell'inaugurazione. Era una mostra colossale: oltre tre chilometri di superficie espositiva, 1200 artisti, più di 2000 opere; eppure sarebbe passata alla storia, ironia della sorte, per l'unica opera che non venne esposta e che oggi è considerata l'opera più influente del Novecento. Era stata recapitata proprio all'ultimo momento, a firma di un certo R. Mutt, e aveva scatenato una violenta discussione, perché lo statuto della Society proclamava di accettare qualunque opera venisse presentata dietro pagamento della quota di 6 dollari, ma quella “cosa” metteva davvero a dura prova le migliori intenzioni “democratiche”. Alla fine, dopo una burrascosa riunione dei soci convocata d'urgenza, venne deciso che quella proposta dal signor Mutt non poteva essere un'opera d'arte e quindi non sarebbe stata esposta.

Sembra uno dei tanti episodi di resistenza alle innovazioni artistiche che si sono succeduti a partire dal Déjeuner sur l'herbe, il capolavoro di Manet rifiutato al Salon parigino del 1863. Ma l'opera rifiutata dagli Independents ha una storia straordinaria e paradossale, perché incarna una delle profezie più clamorose della storia dell'arte e, allo stesso tempo, uno scandalo che non ha smesso di urticare a cento anni di distanza.

“La storia dell'arte è una storia di profezie. Affinché queste profezie possano diventare comprensibili devono però giungere a maturazione quelle circostanze che l'opera d'arte spesso ha precorso di secoli o anche solo di anni”. Così scriveva Walter Benjamin in un appunto del 1939 a margine del suo famoso saggio L'opera d'arte nell'epoca della riproducibilità tecnica. Benjamin probabilmente non sapeva nulla di quanto era successo a New York vent'anni prima, ma la sua frase sembra scritta apposta per l'oggetto di cui stiamo parlando.

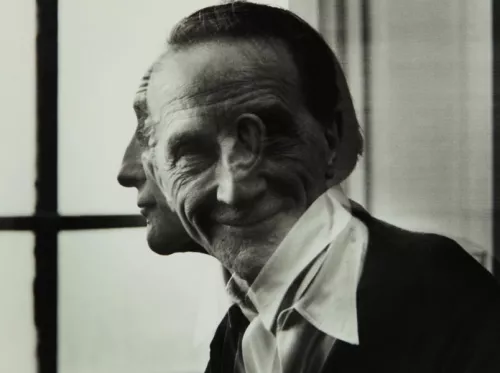

La “materia prima” dell'opera era stata acquistata qualche giorno prima nel negozio di idraulica e apparecchi sanitari J.L. Mott Iron Works, sulla 118a strada, da tre membri della Society. Tra di loro c'era un giovane francese sui trent'anni dall'aria aristocratica. Si chiamava Marcel Duchamp, era un artista parigino arrivato a New York dopo lo scoppio della guerra in Europa. Nel 1913 un suo dipinto aveva scandalizzato l'America diventando l'esempio più famoso delle bizzarrie dell'arte moderna. Questo gli aveva permesso di essere cooptato tra gli Independents e nominato responsabile dell'allestimento della mostra. Ora il “subdolo” francese stava preparando un altro scandalo. Portato il nuovo acquisto nel suo studio, prese un pennello, lo intinse nello smalto nero e dipinse soltanto una firma e una data: R. Mutt 1917. Lo pseudonimo gli era venuto in mente un po' per assonanza col negozio, un po' perché Mutt era il protagonista di una striscia comica all'epoca molto popolare, Mutt and Jeff. I giochi di parole erano una delle passioni di Marcel, le altre erano gli scacchi e le donne. Sarà proprio una delle sue numerose amiche a far recapitare l'opera al Grand Central Palace.

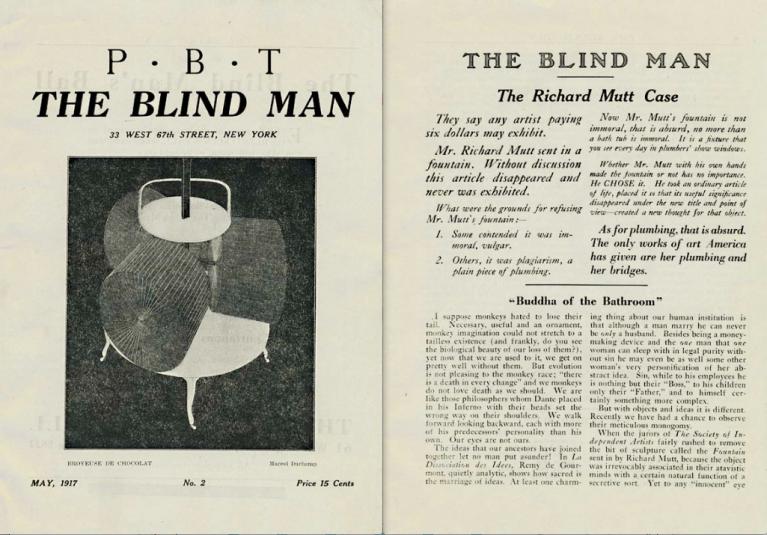

Il giorno dell'inaugurazione l'oggetto era là, ma invisibile al pubblico, nascosto dietro una parete divisoria. Duchamp, che si era dimesso per protesta, lo ritrovò dopo qualche giorno, se lo portò via alla chetichella con l'aiuto dell'amico Man Ray e lo trasferì nello studio del fotografo e gallerista Alfred Stieglitz, altro nome importante dell'avanguardia newyorkese. È lui a scattare la foto che finirà sulla copertina della rivista ideata da Duchamp proprio in occasione della mostra. Ed è lì, sul secondo numero di The Blind Man, datato maggio 1917, che la profezia divenne pubblica: il messaggio nella bottiglia venne lanciato in mare.

L'opera profetica, come tutti sanno, è un orinatoio. O meglio: la foto di un comune orinatoio da parete, adagiato in orizzontale e posto su un piedistallo. Sopra la foto compare il titolo: “Fountain by R. Mutt”; sotto, la didascalia: “The exhibit refused by the Independents”. L'opera rifiutata dagli Independenti, la “Fontana” originale, in realtà andò smarrita quasi subito; e oltretutto era ben poco “originale”, visto che si trattava di un articolo prodotto in serie. Per trent'anni l'opera più influente del Novecento è stata questa fotografia e il testo che la commenta, noti solo alla cerchia degli amici ed estimatori di Duchamp.

Nel testo, non firmato, si legge: “Che il signor Mutt abbia fatto o meno Fontana con le proprie mani non ha importanza. L’ha SCELTA. Ha preso un normale articolo quotidiano, l’ha posto in modo che il suo significato utilitario scomparisse sotto il nuovo titolo e il nuovo punto di vista – ha creato una nuova idea per quell’oggetto”.

Dietro le quinte, Duchamp sta suggerendo che si può fare arte semplicemente sottraendo un oggetto alla sua funzione e al suo contesto, guardandolo da un altro punto di vista e dandogli un titolo (i titoli sono sempre importanti per Duchamp: sono come dei “colori” aggiunti, dirà). È un'arte che non “crea”, non aggiunge nulla al mondo, non produce alcun artefatto meraviglioso da apprezzare con gli occhi, ma soltanto una nuova idea, incarnata in un oggetto comune. In quella semplice dichiarazione è contenuto, in germe, un modo d'intendere l'arte a quei tempi impensabile, un modo che si svilupperà a partire dagli anni Sessanta, diventando una delle caratteristiche tipiche di molta arte contemporanea. Questo però non spiega come ha potuto affermarsi un'idea così radicale. Dietro la Fontana c'è molto altro da scoprire, a cominciare dal lungo periodo di incubazione: la foto firmata da Stieglitz ricomparirà soltanto nel 1945 sulla rivista View che dedicherà a Duchamp un numero speciale; e la prima esposizione dell'orinatoio, sotto forma di replica, avverrà soltanto nel 1950, in una mostra collettiva alla Sidney Janis Gallery di New York. Gran parte delle repliche che si possono vedere oggi nei musei sono quelle fatte costruire nel 1964 dal critico e gallerista italiano Arturo Schwarz, che ottenne da Duchamp l'esclusiva per la riedizione dei suoi readymade. Sono 13, otto numerate più quattro fuori edizione e un prototipo; ognuna può valere qualche milione di euro. Da esse, in genere, sono ricavate le innumerevoli riproduzioni fotografiche che ne hanno fatto una delle icone più famose, e famigerate, del nostro immaginario artistico.

Per molti, anche tra gli addetti ai lavori, l'orinatoio è il peccato originale da cui discendono tutte le nefandezze e le assurdità che hanno invaso il mondo attuale dell'arte. Per altri è l'atto di nascita di un nuovo paradigma dell'arte, all'insegna di una libertà totale di invenzione, di idee e di mezzi con cui realizzarle.

Di certo, a distanza di cento anni quell'orinatoio ci è fin troppo familiare, eppure la dissonanza continua a stridere anche per noi. Proporre come opera d'arte un oggetto industriale, e per di più adibito all'uso meno nobile, non equivale a buttare nel cesso, letteralmente, un'attività considerata espressione della più alta spiritualità dell'uomo? Come non pensare a una provocazione, a uno sberleffo iconoclasta, nello spirito dadaista che proprio in quel periodo cominciava a diffondersi anche nei circoli artistici di New York?

Eppure, se così fosse stato, sarebbe dovuto finire nel polveroso archivio dei documenti della storia dell'arte, assieme a tante altre bizzarrie e provocazioni, non solo dadaiste, come il quadro del fantomatico Joachim-Raphaël Boronali presentato a una mostra degli Indépendants parigini nel 1910 e rivelatosi poi opera di un asino a cui era stato legato un pennello sulla coda.

Invece quell'orinatoio, quarant'anni dopo la sua apparizione, è ricomparso al centro della scena, epicentro del terremoto che ha cambiato – nel bene o nel male – il corso dell'arte. Com'è stato possibile?

La risposta a questa domanda è da cercare nella vita di Duchamp e nel paradosso di un artista che si propone di mettere in dubbio l'arte; anzi, come arriverà a dire, di “farla finita con l'arte”. È questo l'intento evidente dell'orinatoio, che tuttavia è molto più sottile di un intento banalmente iconoclasta. Duchamp lo dice chiaramente: “la mia intenzione era liberarmi dell'apparenza dell'opera d'arte”, “privare l'artista della sua aura”, “sminuire il suo status all'interno della società”. “La parola arte significa fabbricare, fare con le mani (…) Anziché farla, io la ottengo già fatta. (...) è un modo per negare la possibilità di definire l'arte”.

Se l'orinatoio ha reso impossibile de-finire l'arte è perché ne ha fatto esplodere i confini, rendendo esplicito il paradosso della libertà assoluta d'innovazione: se si elimina qualunque autorità estetica col principio “niente giuria, niente premi”, s'impedisce sì, nel modo più drastico, che il canone limiti la libertà creativa, ma si legittima anche l'idea che chiunque possa essere artista e qualunque cosa egli proponga possa essere “opera”.

Sarà questa eredità di Fountain che negli anni Sessanta produrrà slogan come quello del movimento Fluxus “Tutto è arte e chiunque la può fare”, che troverà forti risonanze nello spirito di quel tempo e in molte esperienze artistiche coeve. Ad esempio in Joseph Beuys, che criticò Duchamp per aver abbandonato l'arte senza aver tratto la logica conclusione del suo gesto, cioè appunto che “ogni essere umano è un artista”.

Ma Duchamp era un dandy ironico e un individualista radicale, estimatore dell'Unico di Stirner. Basta pensare al Grande Vetro per capire che la sua produzione, così esoterica, enigmatica e sfuggente, ha ben poco a che fare con l'utopia di Beuys. Del resto, lo dirà esplicitamente: “l'individuo artista esiste, è esistito ed esisterà sempre, ma in quantità molto ristrette”.

Anche se la rivoluzione di Duchamp (come quella di molte avanguardie del Novecento a partire dal dadaismo) ha come conseguenza il dissolvimento del confine tra arte e vita, con Fountain Duchamp non vuole dimostrare che tutto è arte e che quindi tutti possono essere artisti. Il suo primo, evidente intento è la dissacrazione dell'arte, di quell’idea di arte che, come ha spiegato Larry Shiner (L’invenzione dell’arte, Einaudi, 2010), si è insediata nella nostra cultura tra la fine del Seicento e l’inizio dell’Ottocento: una sfera dell’attività umana separata, superiore, nobile, spirituale, ben distinta dalle attività artigianali, destinata a produrre oggetti da contemplare, e il cui eroe era l’artista-genio, dotato di una capacità tecnica e immaginativa superiore. Era l’arte che nell’Ottocento si insegnava nelle accademie di Belle Arti e che in Francia era presidiata dall’autorità estetica ufficiale conferita alle giurie dei Salons. Quell'idea di arte era stata allargata dagli impressionisti e dai postimpressionisti e poi violentemente scossa dalle prime avanguardie, ma dominava ancora; e per Duchamp continuava ad essere troppo “retinica”, troppo legata alla figura demiurgica dell'artista e al gusto. Il gusto è “un'abitudine”, spiega a Cabanne. “Se si ripete più volte qualcosa, si trasforma in gusto”.

L'orinatoio è l'esito più esplicito, caustico e ironico di questa dissacrazione dell'arte. Dissacrazione che non è però l'anti-arte del dadaismo, perché l'anti-artista, dice Duchamp, è come un ateo: crede in negativo. Invece lui si definiva “anartista”, uno scettico ironico che dubita di tutto e non prende niente sul serio, a cominciare dall'arte, che non vuole distruggere, ma appunto dissacrare: toglierle l'aura di superiorità, il carisma spirituale.

A questo punto è evidente che l'opera d'arte più influente del Novecento non è un’opera d'arte innanzitutto perché non rientra nel senso di arte elaborato dalla nostra cultura, nel quale bellezza ed emozione estetica sono concetti essenziali. Invece di suscitare emozione estetica, Fountain suscita domande di tipo filosofico: cosa fa di un oggetto un'opera d'arte? È davvero indispensabile la mano, l'occhio e il gusto soggettivo dell'artista? In questo senso, si potrebbe dire che non è un'opera d’arte perché è un’opera sull’arte, un oggetto che stimola riflessioni sulla natura e il senso dell'arte.

Credo però che il modo più efficace per sciogliere il paradosso dell'orinatoio e rivelare appieno la sua natura profetica sia pensare che non è un'opera d'arte perché è un'opera di non-arte. In un appunto del 1913 Duchamp si chiede: “Si possono fare opere che non siano d'arte?”. Ecco, i readymade sono un tentativo di rispondere a questa domanda paradossale: sono il risultato di un fare che si colloca al di là dei confini dell'arte e mette radicalmente in dubbio la loro legittimità (un fare che si potrebbe dire “artistico”, ma in un senso nuovo, ancora da definire).

Sempre a proposito dei readymade, in un'intervista del '65 Duchamp dice: “La cosa interessante per me era sradicare (l'oggetto) dal suo dominio pratico o utilitario e trasferirlo in un dominio completamente vuoto”. La “non-arte”, nel 1917, è proprio questo dominio vuoto, un limbo che per circa quarant'anni conterrà solo l'orinatoio e gli altri readymade. Negli anni Cinquanta il limbo della non-arte verrà scoperto da altri esploratori e diventerà il paradiso (o l'inferno, a seconda dei punti di vista) dell'arte contemporanea, intesa, come propone Nathalie Heinich (Le paradigme de l'arte contemporain, Gallimard, 2014), non in senso cronologico, ma come un nuovo paradigma dell'arte, che si affianca a quello moderno nato con Manet e l'impressionismo ed evolutosi attraverso le innovazioni estetiche delle avanguardie storiche novecentesche. La rivoluzione duchampiana, simboleggiata dall'orinatoio, è stata molto più radicale, perché ha modificato il concetto stesso di arte e inventato la non-arte, cioè quella che oggi definiamo, con un termine anodino e impropriamente cronologico, “contemporanea”.

In un certo senso, l'orinatoio e gli altri readymade sono rimasti per trent'anni al di fuori della nostra cultura, come spore aliene in attesa delle condizioni ambientali adatte per poter germinare. È questo il senso della profezia di cui parla Benjamin: solo dal presente, retrospettivamente, possiamo vedere l'orinatoio come il precursore degli aspetti più importanti del paradigma contemporaneo: l'enfasi concettuale, il fare artistico come meta-discorso sull'arte, l'uso degli oggetti comuni, il rifiuto dell'estetica (del bello) e delle tecniche tradizionali.

L'orinatoio non è altro che una sineddoche visiva di queste idee di Duchamp, che erano troppo estranee al mondo in cui apparvero, ma avevano una coerenza profonda e una fecondità nascosta. “La cosa fatta esiste per se stessa”, afferma Duchamp in una delle tante interviste rilasciate negli ultimi anni di vita. “E se sopravvive è perché conteneva qualcosa in più, qualcosa di più profondo di un gusto momentaneo”. Quel qualcosa, che l'artista “non è in grado di valutare”, è il contributo essenziale che lo spettatore inteso come “posterità” aggiunge all'opera. Anche se la posterità può essere “una gran carogna”, sarà lei a stabilire se l'opera “possiede una profondità che l'artista ha portato alla luce senza saperlo”.

In fondo, col suo spirito da scacchista ed enigmista, Duchamp ha sempre, più o meno consapevolmente, sfidato lo spettatore e puntato a uno spettatore modello futuro: “dovrai forse aspettare cinquanta o cent'anni per raggiungere il tuo vero pubblico, ma è solo lui che conta”. E quando dice che “l'unica salvezza è in una forma di esoterismo” evoca la competenza di un gruppo ristretto di iniziati. Quel gruppo sarà composto in primo luogo dai giovani artisti che negli anni Cinquanta e Sessanta saranno pronti a misurarsi col gesto radicale dell'orinatoio. È lì che la spora comincerà a germinare. Ma lo farà perché nel frattempo era cresciuta l'aura di Duchamp.

Quando, nei primi anni Cinquanta, l'orinatoio ricompare, assieme agli altri readymade, Duchamp ha più di sessant'anni, vive nel suo studio assai spartano ed è preso dalla sua opera clandestina (Etant donné, che per sua volontà verrà resa pubblica solo sopo la sua morte). È ancora ai margini della scena artistica americana, dove riflettori sono tutti puntati su Pollock e gli altri espressionisti astratti, ma la sua figura di saggio outsider comincia ad attirare sempre più l'attenzione, con libri, interviste e presenze a convegni. Nel '52 esce dalla nicchia specialistica grazie a un articolo di dieci pagine su Life, col titolo Dada's Daddy (“Il papà del Dada”), nel quale sintetizza la propria filosofia di vita, del tutto estranea alla giungla commerciale della New York in cui vive: “Il mio capitale è il tempo, non il denaro”.

Questa indifferenza ai soldi e alla carriera è una costante della sua vita. E non è una posa snob. Ha sempre vissuto con sobrietà, senza cercare ricchezza e successo. In un certo senso, la sua opera migliore, com'ebbe a dire il suo amico Henri-Pierre Roché, è stata “l'impiego del tempo”. E Duchamp lo conferma, in un passaggio memorabile del libro di Cabanne: “In me c'è sempre stato un fondo enorme di pigrizia. Preferisco vivere, respirare piuttosto che lavorare. (…) se vuole, la mia arte sarebbe quella di vivere ogni istante, ogni respiro; è un'opera che non si può ascrivere a nessun ambito specifico, non è né visiva né cerebrale. È una specie di euforia costante”.

La non-arte di Duchamp è stata anche questa “arte di respirare”. E ha contribuito alla costruzione della sua aura, assieme alla critica alla commercializzazione dell'arte, che assumerà toni sempre più espliciti negli interventi pubblici degli ultimi anni di vita.

Anche per questo i readymade di Duchamp sono diventati gli oggetti totemici dei giovani artisti che si stavano avventurando per sentieri alternativi alla strada principale occupata dall'espressionismo astratto, versione evoluta del vecchio paradigma dell'arte diventata moderna ma ancora tutta “retinica”. Con la sua pulsione a travalicare i confini e stazionare nella terra di nessuno, refrattario a qualunque definizione, l'anartista ha fatto capire che in quella terra c'erano nuovi orizzonti di libertà.

Finalmente, nel 1963, a 46 anni dal rifiuto degli Independents, Fountain ha la sua (contraddittoria) consacrazione ed entra in un museo: quello di Pasadena dove Walter Hopps organizza la prima grande retrospettiva di Duchamp. Dell'evento, però, la foto più famosa non è quella dell'orinatoio col suo vero autore, ma quella di Duchamp concentrato in una partita a scacchi con una ragazza nuda. La cosa probabilmente fece piacere a Marcel, che già da alcuni anni osservava divertito il suo successo tardivo: “Il fatto che i readymade vengano guardati con la stessa ammirazione che di solito si riserva agli oggetti artistici significa, probabilmente, che il mio tentativo di farla finita con l'arte è fallito”.

Mentre il mondo dell'arte si apprestava a fagocitare la non-arte e museificare l'orinatoio, quell'oggetto non aveva ancora perso la sua incandescente paradossalità. Per mantenerla Duchamp invitava, ancora una volta, all'ironia: “Solo l'umorismo può salvare la situazione”. E suggeriva agli artisti di “darsi alla macchia” e andare “underground”, alludendo sornione alla condizione postuma e alla sorpresa che aveva in serbo.

In fondo, non è solo per il gusto della battuta che qualche tempo dopo dirà: “Io sono il mio readymade vivente”. Quel readymade vivente, che si definiva anche “un respiratore” e che non potrà mai finire in un museo, cesserà di respirare il 2 ottobre del 1968. Le sue ceneri si trovano nel cimitero di Rouen, sotto una pietra con la scritta: “D'altronde sono sempre gli altri che muoiono”.

Il suo spirito continua però ad aleggiare ironico sul nostro mondo dell'arte ossessionato dal successo e arroccato dietro la propria autorità estetica. È lo spirito del Trickster raccontato da Lewis Hyde: il Briccone che fa il mondo, sempre alla ricerca di una via d'uscita, pronto a “rubare gli indicatori di confine affinché nuovi universi si rivelino” .

Non importa quanti feticci siano stati costruiti con le sembianze di Fountain, né quanti soldi valga ognuno di essi. C'è sempre uno scarto infra-sottile che li separa dalla vera Fountain. Perché, alla fine, l'orinatoio è solo un buco, un'assenza, un tratto di confine cancellato.

(Salvo diversa indicazione, tutte le citazioni di Duchamp sono tratte da Bernard Marcadé, Marcel Duchamp. La vita a credito, Johan & Levi, 2009. Sull'idea di non-arte ho trovato suggerimenti preziosi in Thierry De Duve, “The invention of Non Art”, ArtForum 2004).