La grande cecità, il cambiamento climatico e l’impensabile / Esercita il dubbio e stai a vedere cosa offre il caso

Derive dell’intuizione e della magia. Un prologo semiserio

Comodo è affidarsi a quello che è intuitivo e si presenta più facile da comprendere. Creature fantastiche o magie soddisfano il bisogno che abbiamo di trasgredire, però quanto basta, all’interno di un gioco dalle possibilità regolate, e allora tutto questo ci appaga, assolvendoci dalla responsabilità della verifica e della falsificazione. Ecco che l’impensabile si propone a noi, soddisfatti dalla completezza che, per quanto fasulla, ci avvolge come un manto e si presenta persino confortevole. Giungiamo così a dire che una cosa è vera perché è causa di un’altra, ma non ci impegniamo a verificare se non esistano altre cause che la rendono quella che è, in modo da escluderle tutte, tranne una. Questo è il punto, caro il mio mago. Mi rendo conto che tu hai buon gioco ad accattivarti la maggior parte delle persone: proponi loro vie per la conoscenza che costano poco e sono comode; non richiedono impegno e sono facili da capire e da ricordare. Il fatto è che sono false.

C’è stato un tempo in cui sembrava che finalmente potessi passartela male. È durato poco. Poi

l’umanità ha iniziato a diventare sempre più stupida, e tu hai ripreso vigore. Ora, spesso, non ci si ricorda neppure più cosa potesse voler dire fondarsi su se stessi, autofondarsi, e creare un mondo capace di creare se stesso con i propri vincoli e possibilità. Pare che la nostra angoscia della vita e soprattutto della morte possa essere affrontata solo consegnandosi a qualche istanza religiosa. La nostra esigenza di elaborare quell’ansia, anziché consegnarsi a una sacralità immanente, in grado di essere attenta alla nostra vita effettiva e a quella del sistema vivente di cui facciamo parte, si consegna sempre più a una miriade di dèi inventati giorno dopo giorno, che hanno la caratteristica, subdola, peraltro, di non presentarsi neppure come tali. Per un Dio che è morto ne inventiamo a centinaia o migliaia. Se è vero che siamo nati per credere, è anche vero che lo sappiamo, ma di questa consapevolezza ne facciamo un uso del tutto improprio e tale da generare effetti per noi indesiderabili. Non riusciamo quasi mai a renderci conto che non basta che molti siano d’accordo su una cosa perché quella cosa sia vera, seppur provvisoriamente. Non ci riesce di comprendere che per sostenere qualcosa di attendibile è necessario escludere tutto quello che attendibile non è; che per identificare una causa è necessario escludere tutti i fattori che cause non sono, e non solo dire che nella maggior parte dei casi quel fattore funziona come causa.

Tutto questo riguarda non solo il modo in cui conosciamo, ma anche il modo in cui ci governiamo: ha, insomma, a che fare con la democrazia, che è il modo più fragile, ma anche più significativo, che abbiamo trovato finora per convivere. I maghi come lei sguazzano nel mare indefinito della disattenzione, si fa per dire, al dubbio e alla ricerca come condizioni per giungere a convenzioni provvisoriamente condivise fino a prova contraria. Non ve la siete passata bene solo in alcune brevi occasioni storiche, e questo vi ringalluzzisce fino a pensare che se le cose stanno così, allora avete ragione voi. E invece no.

Se nel tempo di Marco Aurelio, ad esempio, quando gli dèi lasciarono la Terra, fu possibile concepire un mondo autofondato per gli umani intesi come parte della natura vivente; se fu possibile concepire un sapere e un’esistenza senza fondamenti a metà degli anni settanta del ventesimo secolo della nostra era, vuol dire che si potrebbe creare un mondo in cui la tua e la vostra esistenza fosse finalmente ricondotta a un ruolo da saltimbanchi divertenti, utile solo per ricordare come eravamo quando facevamo di tutto per rimanere sudditi, parassitati dalla nostra disposizione a sottometterci ai nostri stessi costrutti come il destino, senza accorgerci che creiamo quei costrutti per non assumerci la responsabilità della nostra emancipazione e della nostra autoelevazione semantica e pragmatica. Come per i vampiri ci serve un aglio che vi scacci via, - praticando una curiosa prescrizione del sintomo -, per avere un essere umano in grado di autofondarsi senza negare le derive della magia ma governandole, e, finalmente, viversi diventando quello che si può essere e si è, parte dell’evoluzione di un sistema vivente che ci precede, contiene e va oltre la nostra presenza. Il fatto è, caro mago, che la principale difficoltà per riuscire a scacciarti, mettendoti al tuo posto, dipende dalla constatazione che tu sei dentro di me, fai parte di me, che ti creo e ti allevo, nonostante tutte le mie prese di distanza. A volte ti tengo a bada e me la cavo abbastanza bene, ma spesso prendi il sopravvento e mi porti dove vuoi.

Mi hai portato, ad esempio, a convincermi di poter essere il padrone del mondo e di poter essere indipendente dai vincoli non-umani, in questa casa comune a tutto il sistema vivente che è il pianeta Terra. Mi hai fatto credere che tutto quello che c’è fosse stato fatto per me e, io e i miei simili, presi dalla stessa frenesia, ne abbiamo fatto quello che abbiamo voluto, come se ogni cosa si potesse usare senza limiti e senza pregiudicarne la riproducibilità. Ora che le cose sono cambiate e ci accorgiamo che abbiamo messo a rischio tutto e noi stessi, non sarai certo tu a poterci aiutare; anzi continui a negare e a tentare di illuderci e così ci accechi. Non è facile, ma l’unica via è cercare di tenerti a bada, tenere a bada la parte di me che occupi, e tendere ad aprire gli occhi.

La grande cecità

“…..il mondo non ci circonda, ci costruisce da parte a parte”, scrive Michel Serres nel suo libro Il mancino zoppo (Bollati Boringhieri, Torino 2016; p. 40). Ecco: è perché ci costruisce e costituisce da parte a parte che, forse, il mondo di cui facciamo parte diventa per noi “l’impensabile”.

La pensabilità implica come condizione una certa distanza, diciamo pure una giusta distanza. Senza uno sguardo almeno in parte dal di fuori diventiamo ciechi a noi stessi. Riusciamo a pensare in una sola direzione e secondo poche categorie, scartando quelle che potrebbero aiutarci a criticare le nostre convinzioni.

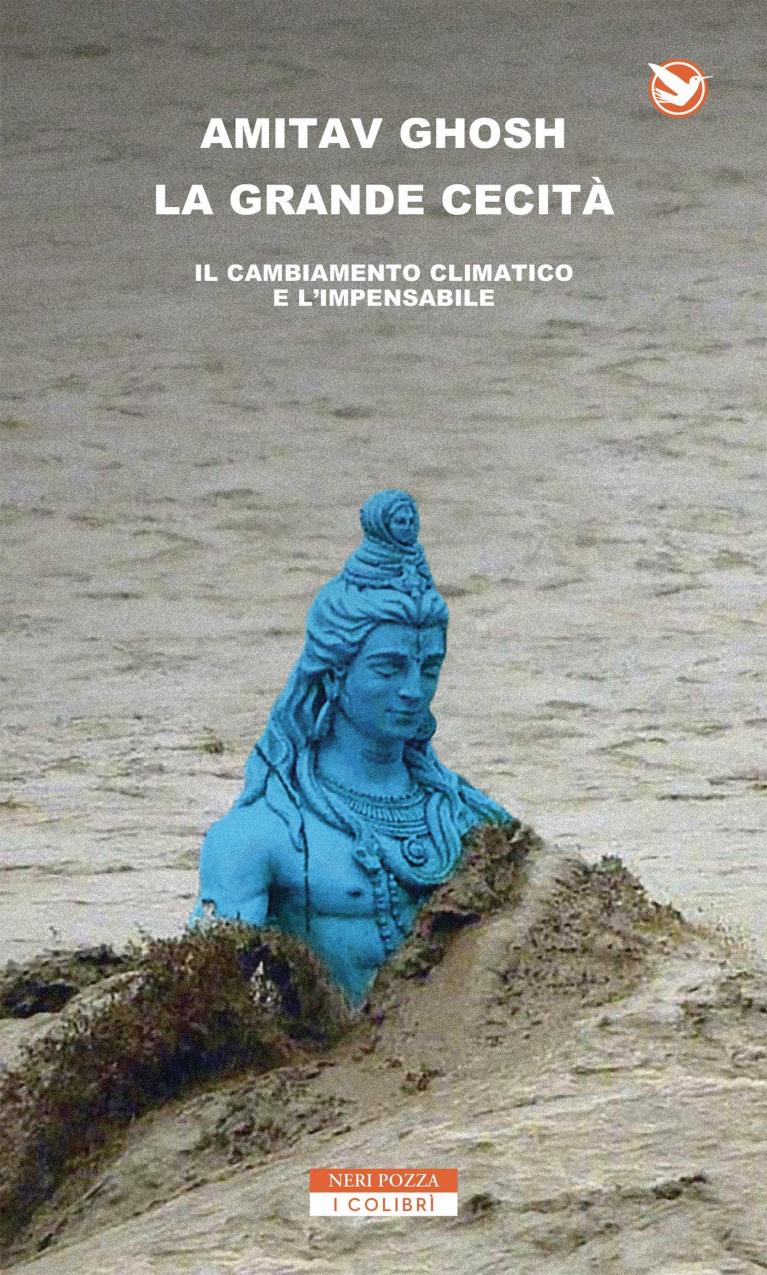

A definire “l’impensabile” in modo affascinante e particolarmente efficace è Amitav Ghosh nel suo ultimo libro La grande cecità. Il cambiamento climatico e l’impensabile (Neri Pozza, Vicenza 2017). La naturalizzazione e l’appartenenza tacita creano nella nostra esperienza un habit, un modo di essere spontaneo e acritico che ci fa sentire “normale” quello che viviamo e facciamo, determinando conformismo e orientamento a consegnarsi alla forza dell’abitudine.

Per dirla con Hein von Foerster, viviamo nella condizione di “non vedere di non vedere”: la grande cecità, appunto. Senz’altro l’humus più congeniale per consegnarsi a spiegazioni e interpretazioni magiche dell’esistente e di quello che ci accade.

Ph: Olivo Barbieri

Mettere fuori la testa dall’appartenenza tacita, emergere dalla forza dell’abitudine, cambiare idea e punto di vista, modificare comportamenti, è particolarmente difficile per noi. Sul clima, la crisi delle risorse e la vivibilità continuiamo a sottovalutare il problema e la natura chiede il conto. Per cambiare ci vogliono, di solito, spiazzamenti particolari e non è detto che funzioni. Il cambiamento è prima di tutto “impensabile”, quando siamo immersi in un equilibrio che ci pare naturale e immodificabile. Come scrive Ghosh, ci accorgiamo della nostra immersione tacita e conformista nella realtà, quando viviamo momenti in cui qualcosa che sembrava inanimato mostra di essere ben vivo, addirittura pericolosamente vivo.

Eppure, si potrebbe aggiungere, anche in quei casi facciamo di tutto per ricomporre le situazioni, riportarle alla consuetudine, evitare le discontinuità. Evitiamo la verità tutte le volte che possiamo. “La verità dovrebbe essere detta solo agli uomini che hanno un cuore semplice”, ha scritto Ghosh in un articolo apparso su “il Sole 24 ore” del 18 giugno 2017, La narrazione dell’Antropocene, in cui lo scrittore approfondisce l’importanza della narrazione per costruire una nuova cosmologia e una ricollocazione di noi esseri umani nella natura di cui siamo parte.

“Nell’era dell’Antropocene”, scrive Ghosh, “è diventato impossibile tenere in piedi la finzione di una netta separazione tra ciò che è naturale e ciò che è culturale: le due cose oggi appaiono indissolubilmente intrecciate. Ciò significa che quelle due divinità felicemente accoppiate, “Natura” e “Cultura”, sono morte, e che l’idea stessa di “scrittura ecologica”, così come la conoscevamo, è morta con loro”.

Del resto è stata un’idealizzata estraneità dell’umano a creare quel concetto di natura separata dall’uomo che, oggi, si evidenzia come una delle principali cause della nostra posizione distruttiva nei confronti della natura.

Ci accorgiamo, in questo tempo di surriscaldamento globale e di stravolgimento dell’ordine climatico a cui eravamo abituati, dell’intima connessione esistente tra noi e il resto della natura di cui siamo parte. I fenomeni climatici di oggi “sono un misterioso prodotto delle nostre stesse mani che oggi torna a minacciarci, in forme e fogge impensabili”, scrive Ghosh.

Quando ci aveva minacciato la natura, seppur in modi e forme diverse?

Sempre, nella durata della nostra specie e, in particolare da quando ne siamo divenuti consapevoli.

È molto probabile che, proprio per elaborare quel senso di minaccia che metteva continuamente in discussione la nostra stessa sopravvivenza, abbiamo creato tecnologie e ci siamo eretti a dominatori della natura, generando miti che ci hanno portato a concepire che tutto quello che c’è sia stato fatto per noi. Come ho provato a sostenere in Mente e paesaggio. Una teoria della vivibilità, Bollati Boringhieri, Torino 2011, le condizioni di precarietà e di minaccia derivanti dalla natura sono state probabilmente alla base della progressiva affermazione di metodi e strumenti per dominarla, unitamente alla creazione di una mitologia della superiorità della nostra specie, fino sentirsi “altro” e “superiori” rispetto al sistema vivente di cui siamo parte.

Il resto lo ha fatto, forse, la nostra giusta ricerca di libertà e l’affermazione del più importante concetto politico dell’era moderna, fin dai tempi dell’Illuminismo: quello di libertà, appunto. Le cose umane, si sa, sono sempre ambigue: hanno almeno due facce e anche in questo caso l’affrancamento dagli altri e il colpo d’ala per evitare l’ingiustizia, l’oppressione e la disuguaglianza, ma anche l’uniformità, ci hanno portato a creare una situazione di progressivo distacco dalla natura. “Le forze e i sistemi non-umani non avevano alcuno spazio in questa concezione della libertà: anzi la libertà era caratterizzata proprio dal distacco dalla natura”, scrive Ghosh.

“Ora che i sommovimenti della Terra ci hanno costretto a riconoscere che non siamo mai stati indipendenti da vincoli non-umani, come possiamo ripensare queste concezioni della storia e della libertà?”. Con questa domanda Ghosh pone quello che forse è il problema più urgente con cui dobbiamo fare i conti, e la sua riflessione non fa sconti, soprattutto a se stesso e agli scrittori che concorrono con la loro arte a creare l’immaginario e gli orientamenti in cui siamo immersi.

Nell’epoca di massimo sviluppo e affermazione del nostro modello di vita attuale, che è stato ed è anche il tempo di crescenti emissioni di carbonio, è sorprendente e sbigottisce che pochissime delle intelligenze letterarie di quel periodo così engagé, –“e io non faccio eccezione”, scrive Ghosh–, “erano consapevoli dell’arcaica voce i cui brontolii, un tempo così familiari, non venivano più ascoltati: la voce della Terra e della sua atmosfera”.

La singolare irriducibile resistenza ad affrontare il cambiamento climatico ha a che fare, insomma, in modi articolati e strettamente connessi, con le narrazioni che noi facciamo di noi stessi nel tempo in cui viviamo.

Una domanda ci inquieta particolarmente e Ghosh la pone senza mezzi termini:

“Questa nostra epoca, così fiera della propria consapevolezza, verrà definita l’epoca della grande cecità?”

È molto probabile che ciò avvenga, salvo discontinuità profonde da istituire con forza e determinazione, poiché la consapevolezza si mostra insufficiente a evitare la cecità, anzi può essere essa stessa all’origine della cecità.

In che senso? Nel senso che, diversamente da una convinzione molto diffusa, la consapevolezza non è di per sé e automaticamente condizione di cambiamento. La spinta che essa produce in un primo momento, deve fare i conti con una forza uguale e contraria che si genera in noi esseri umani e che porta alla dissolvenza della passione con cui avevamo affrontato l’inizio di un cambiamento possibile. Si chiama compassionfade quella tendenza a cercare rassicurazione nella continuità del presente e a neutralizzare le discontinuità possibili. È indispensabile tenerne conto in ogni processo di cambiamento immaginato, se si vuole che sia effettivamente perseguibile.

Ghosh documenta ampiamente questa dinamica, mostrando come è avvenuta l’edificazione di alcune delle città più grandi del mondo che oggi rischiano la sopravvivenza per i cambiamenti climatici, sia per l’esposizione ai cicloni che per l’innalzamento del livello dei mari, dovuti al riscaldamento globale. Una progressiva rimozione collettiva dei saperi e della consapevolezza dei rischi che le generazioni avevano accumulato nel tempo abitando determinati territori, ha portato ad edificare città come Hong Kong, Kolkata, Mumbai o New York nei luoghi dove sorgono e dove oggi sono ad alto rischio. In Italia potremmo, purtroppo facilmente, richiamare la sconsideratezza dei saperi tradizionali che hanno portato ad edificare nel letto di fiumi e torrenti o a ridosso delle coste, con conseguenze che spesso si rivelano catastrofiche. La rimozione avviene a causa di un atteggiamento mentale che induce a cercare soluzioni per via riduzionistica: ci addestriamo a cercare soluzioni “suddividendo i problemi in questioni specifiche di portata sempre più ridotta. È un modo di pensare che esclude deliberatamente qualunque considerazione che esuli dal problema all’ordine del giorno (le cosiddette ‘esternalità’), una prospettiva che rende impensabile l’interconnessione di Gaia”.

La letteratura ha assecondato e asseconda questa tendenza, secondo Ghosh, raccontando acriticamente questa tendenza a un movimento “in avanti”, e replicando la funzione del “dio-Tempo della modernità”, che ha il potere di decidere chi verrà relegato tra le ombre dell’arretratezza. Per quella via si è prodotto e si produce, anche nel romanzo, un processo di divisione “impaziente di cancellare ogni arcaico memento della parentela fra umano e non-umano”, implicando la marcatura e la soppressione degli ibridi e producendo quello che una grande scrittrice come ChimamandaNgoziAdichie ha chiamato: “The danger of single story”, le dannose conseguenze e i pericoli di una storia unica e standardizzata che riduce le differenze e il loro valore vitale.

Spaesamento

In un mondo fatto così a lungo di appartenenza, forse una delle problematiche più evidenti degli ultimi anni è proprio lo spaesamento. È difficile dubitare, in generale. Ma soprattutto lo è delle certezze consolidate che tacitamente ci costituiscono. Eppure oggi accadono molti eventi che lo segnalano, lo spaesamento.

Heidegger ha scritto: “Nell’angoscia noi diciamo, uno è spaesato. Ma dinanzi a che cosa v’è lo spaesamento e cosa vuol dire quell’uno? Non possiamo dire dinanzi a che cosa uno è spaesato, perché lo è nell’insieme”. Gli eventi che battono alle porte, sia quelli micro che quelli macro, sembrano stimolare il riconoscimento di alcuni fattori che, tutti, hanno un effetto spaesante. In un periodo di forte cambiamento che abbiamo alle spalle, indotto in particolare dal terrorismo e dal nomadismo, ma anche dal turismo e dalla planetarizzazione, nel bene e nel male, abbiamo assistito a una trasformazione sociale profonda, nelle aspettative e negli stili di vita. Alla modernizzazione rapida non ha corrisposto un adeguato livello di sviluppo culturale capace di evoluzione senza fratture. Oggi, la crisi impatta sulle possibilità finanziarie, ma soprattutto sulla pensabilità e sulla progettualità politica, e modifica le aspettative in modo diffuso.

Tutto questo si combina con il progressivo riconoscimento, magari non esplicito ma serpeggiante, della crisi climatica e ambientale che si manifesta in molti modi, ma soprattutto attraverso il riscaldamento globale e il suo impatto sulla disponibilità di acqua. La stagione che abbiamo alle spalle è stata ed è una delle più secche degli ultimi anni. Quella che stiamo vivendo è la più calda e molte città e luoghi del mondo si avviano a vivere con una temperatura che sfiorerà i quaranta gradi per quasi tutti i giorni dell’anno. Molti fiumi, anche in Italia, non arrivano più al mare. In questo contesto già di per sé ansiogeno, si assiste a una chiusura verso il diverso e lo straniero che sta assumendo toni molto gravi, mandando in crisi una tradizionale disposizione all’accoglienza e all’ospitalità, in molti ambiti e come mentalità abbastanza diffusa. Se si aggiunge a tutto questo l’insieme delle difficoltà delle giovani generazioni a riconoscersi nei paesi e nelle comunità locali, sia per la relativa marginalità che per la carenza di opportunità corrispondenti alle loro capacità, si ottiene un quadro che trova nello spaesamento una efficace categoria interpretativa.

Lo spaesamento nasce spesso dalla nostra scarsa disposizione a considerare le conseguenze delle nostre stesse azioni. Ghosh mette in evidenza, con rigore documentale, come “le emissioni di carbonio furono, fin dall’inizio, strettamente correlate al potere in tutti i suoi aspetti, e questo continua ad essere un fattore fondamentale, benché spesso taciuto, nella politica del surriscaldamento globale contemporaneo”.

Ne è scaturito un modello di sviluppo, oggi globale, basato sullo sfruttamento illimitato delle risorse e sulle disuguaglianze.

L’analisi di Ghosh si fa implacabile, quando considera la dimensione politica della “grande cecità”:

“Nella misura in cui i frutti dell’economia dei combustibili fossili garantiscono la ricchezza, e nella misura in cui i poveri del sud globale ne sono stati storicamente privati, è certamente vero che, in base a qualunque canone di giustizia distributiva, essi hanno diritto a una fetta più grande di tale economia. Ma questo ragionamento non fa che renderci più consapevoli di quanto siamo impantanati nella Grande Cecità: la nostra vita e le nostre scelte devono tenere conto di un contesto storico che sembra non lascarci via d’uscita che l’autodistruzione”.

Eppure, nonostante le considerazioni sulle conseguenze perniciose di una concezione della letteratura e della politica come avventure morali individuali, che impedisce di esplorare altre possibilità, malgrado le divisioni dell’opinione pubblica e la propensione a tenere segrete le informazioni più gravi, non c’è più disaccordo né negazionismo rispetto al surriscaldamento globale. Le ondate di calore sempre più elevate fanno vittime e i dati parlano da soli, se ad esempio si pensa che nel Golfo Persico, nel picco del 2015, anno decisivo per la progressione del surriscaldamento climatico, si sono registrate temperature fino a 72,8 gradi centigradi.

Non è nelle istituzioni politiche, che presidiano l’ordine esistente, che Ghosh vede possibilità di vie d’uscita, bensì nel ricongiungimento con la natura e nel riconoscimento della sacralità del vivente che possono venire dai movimenti di popolazioni coinvolte dalla crisi climatica. L’auspicio con cui il libro si conclude è che la lotta per ottenere azioni efficaci sia portata avanti, nonostante il poco tempo a disposizione, da “una generazione in grado di guardare al mondo con maggiore lungimiranza delle generazioni che l’hanno preceduta, capace di uscire dall’isolamento in cui gli esseri umani si sono rinchiusi nell’epoca della loro cecità, disposta a riscoprire la propria parentela con gli altri esseri viventi”.

Aleggia Montale, a leggere Ghosh, con la sensazione di essere di fronte all’impensabile, appunto, di esserci ridotti al silenzio e di trovarci nella difficoltà a uscirne:

Non chiederci la parola

Non chiederci la parola che squadri da ogni lato

l’animo nostro informe, e a lettere di fuoco

lo dichiari e risplenda come un croco

perduto in mezzo a un polveroso prato.

Ah l’uomo che se ne va sicuro,

agli altri ed a se stesso amico,

e l’ombra sua non cura che la canicola

stampa sopra uno scalcinato muro!

Non domandarci la formula che mondi possa aprirti,

sì qualche storta sillaba e secca come un ramo.

Codesto solo oggi possiamo dirti,

ciò che non siamo, ciò che non vogliamo.