Election2020 / Non è colpa dell'America

Chi avrà il coraggio di dirlo per primo? Se l’onda blu non ha travolto l’America è perché il racconto era sballato. Perché il paese descritto in questi mesi dai media, negli Stati Uniti come oltreoceano, esiste solo nel regno dei sogni. È l’idea di chi vive nei campus universitari, a New York o a San Francisco. La proiezione di un desiderio, la favola bella degli intellettuali e dei radical chic. Poi c’è l’altra America e non è così. La si può odiare, disprezzare, fingere che non esista o tutti e tre insieme – ma c’è e va a votare.

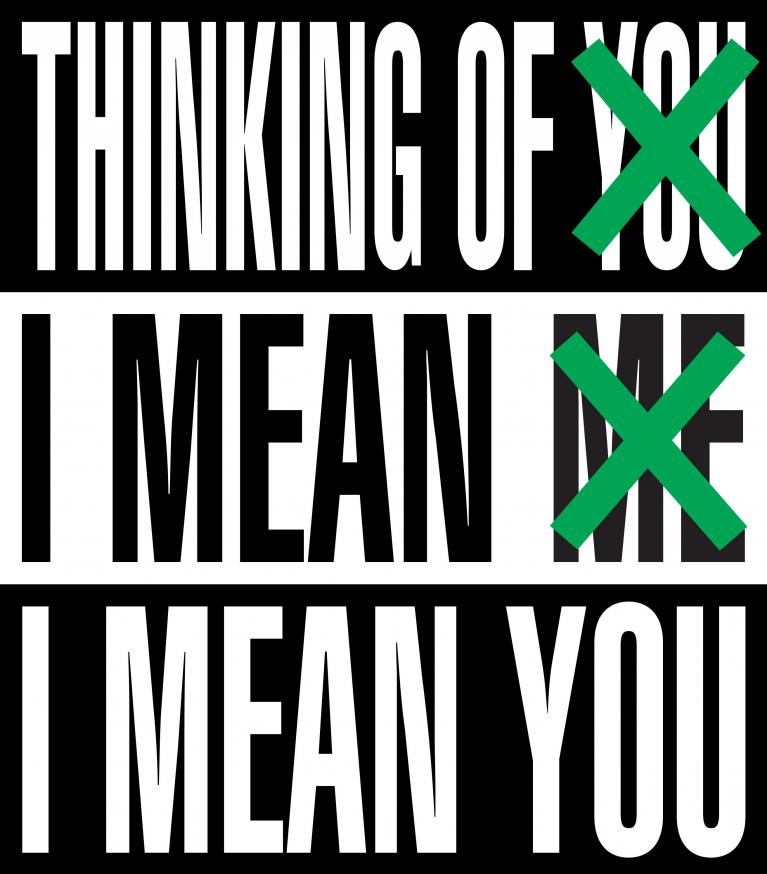

“Ogni volta che vedo qualcuno in tv dire ‘sono scioccato, sono scioccato’, dico ‘La ragione per cui siamo a questo punto è la tua mancanza di immaginazione”, affermava di recente l’artista Barbara Kruger, celebre i suoi intrecci di aforismi e immagini, a proposito della pandemia e di questi “tempi orribili”. Vale anche per lo shock che ha incollato milioni di persone in tutto il mondo alle mappe degli Stati Uniti che – oddio – nella notte elettorale hanno cominciato a tingersi di rosso anziché avvitarsi in un’ondata trionfale di blu.

Invece bastava un pizzico di immaginazione. Bastava trovare il coraggio dell’onestà e farsi qualche domanda, a costo di rischiare l’impopolarità o gli anatemi furibondi della cancel culture. Nel caso dei giornalisti, bastava spingere lo sguardo fuori dalla propria bolla. Uscire e guardarsi intorno – consumare le suole delle scarpe, l’abc del mestiere.

In questi mesi abbiamo visto straordinari reportage sul massacro sociale innescato da Covid 19 – le code disperate davanti alle Food bank di tutto il paese, i milioni di disoccupati, gli homeless stesi sul selciato di Los Angeles, i rifugi affollati di anziani ridotti in miseria, famiglie, bambini. Abbiamo fissato la tragedia negli occhi così a lungo da restarne terrificati.

Barbara Kruger

Barbara Kruger

Il resto è però sfuggito al radar dell’informazione mainstream che troppo spesso in questa campagna elettorale si è data un ruolo di protagonista e ci ha inondato di opinioni, più o meno catastrofiche, più o meno velenose, anziché applicarsi al racconto del paese e decifrare per noi l’enigma di questi 330 milioni di abitanti che magari non si comportano esattamente come ci piacerebbe.

E allora, se la mappa di quest’America non è come la si figurava, non è colpa dell’America. È colpa del pregiudizio con cui si è guardato alla sua realtà, della facilità con cui si sono liquidate le sue contraddizioni e le sue inquietudini come se non fossero anch’esse carne e sangue, cittadine di questo paese.

Si è stati così impegnati a demonizzare Trump da trascurare le ragioni per cui – strano ma vero – piaceva a qualcuno, anzi a metà del paese. Come se la rabbia sociale e le paure, il qualunquismo e i razzismi, la paranoia anticomunista, i negazionismi e le insofferenze anti-establishment si potessero sbrigare con un soprassalto di indignazione o una censura morale. Come se Trump non si limitasse a soffiare, come già nel 2016, su un fuoco che bruciava da tempo. Come se non fosse perfetto per quel ruolo.

Sarà narcisista, lo è o forse. In ogni caso non importa. “L’uomo ha un suo fascino”, lo dice perfino Bob Woodward, non esattamente un suo fan (per la cronaca, non lo sono neanch’io). È un “incrocio fra un padrone di deli a New York e uno skinhead”, per tornare a Barbara Kruger e alla sua lunga intervista sul New York Times. “È il modo in cui parla. È un personaggio e a volte è molto divertente, in questo è bravo. Sa come dosare le parole e l’economia del linguaggio”.

Barbara Kruger, Untitled, 2017

Barbara Kruger, Untitled, 2017

Anziché smontare quest’impasto micidiale di risate e veleni, la political correctness ha tacitato la questione chiudendola nel moralismo dell’opposizione verità/bugia – come se la politica non fosse (anche) teatro. Quando al principio della pandemia la scrittrice Lorrie Moore si è azzardata a scrivere sul New Yorker che la voce rasposa di Trump, nelle infinite conferenze stampa che allora costellavano le nostre giornate, aveva il surreale potere di rassicurarla, è stata massacrata dai social. Nella sua ironia, l’articolo poneva una questione seria, ma certe cose non si sfiorano ormai neanche con il pensiero. Tanto meno con il ragionamento.

E allora, diciamolo. Comunque vada a finire, il racconto era sbilenco. Lo sperdimento di certi opinionisti nella lunga notte elettorale era palpabile e a suo modo esilarante – come se a furia di ripeterselo avessero finito per crederci davvero. E comunque vada, il paese resterà spaccato e le fiamme continueranno a bruciare.

Allora è arrivato il momento di andarla a guardare da vicino, quest’altra America. La si può liquidare come una massa di ignoranti e complottisti, suprematisti e lunatici dal grilletto facile – ma c’è, vota e ha tutti i diritti di farlo. Amarla non è necessario, capirla sì. Anche perché svuotarla dei suoi contrasti non li cancella, come dimostra questa tornata elettorale. E nel frattempo, per favore, diamo retta a Bernie Sanders. “Se questa campagna ci ha mostrato qualcosa è che il Congresso deve passare una reale riforma elettorale. Non più soppressione dei voti. Non più file di cinque ore per votare. Non più minacce di non contare i voti per posta. Dobbiamo far sì che per la gente sia più facile votare, non più difficile”.

Leggi anche:

Daniela Gross | L'uragano Laura e Trump

Alessandro Carrera | Covid e la fine del sogno americano

Alessandro Carrera | Il capitano del Titanic

Alessandro Carrera | Stati Uniti: in attesa del colpo di stato

Daniela Gross | Il nostro inverno nucleare

Alessandro Carrera | America, conflitti insanabili

Daniela Gorss | Destinazione Gilead

Alessandro Carrera | L'anima troll dell'America

Daniela Gross | Ivanka e l'Abc

Alessandro Carrera | Il "me ne fotto" dell'America repubblicana