Pievani e la biblioteca di Babele dell'evoluzione

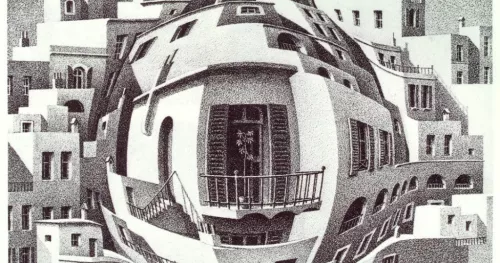

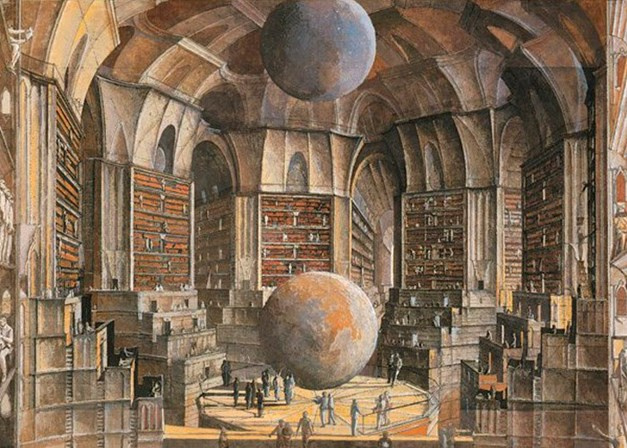

Lo spettatore che entrava nella terza sala di Infinities, lo spettacolo di Luca Ronconi su testo del cosmologo e matematico inglese John D. Barrow, messo in scena negli spazi della Bovisa, a Milano, per rappresentare lo sconcerto che si prova al cospetto dei paradossi del concetto di infinito in matematica, viveva il grande privilegio di ascoltare la viva voce di Ronconi recitare un passo da La biblioteca di Babele di Jorge Luis Borges: “L’universo (che altri chiamano la Biblioteca) si compone di un numero indefinito, e forse infinito, di gallerie esagonali […] Da ogni esagono è possibile vedere i piani superiori e quelli inferiori, uno dopo l’altro, interminabilmente […] Io sostengo che la Biblioteca (che altri chiamano l’universo) è interminabile e l’universo (che altri chiamano la Biblioteca) è una sfera il cui centro esatto è un qualsiasi esagono e la cui circonferenza è inaccessibile. E la Biblioteca (che altri chiamano l’universo) esiste ab eterno”. Per godere dello stesso privilegio (sia pur differito), è possibile ascoltare la voce del Maestro nel primo minuto e venti secondi di questa clip.

Rappresentazione memorabile, premio UBU per la stagione 2002, con la quale Ronconi realizzava l’utopia del suo spettacolo ideale, ovvero di uno spettacolo in fuga : “…uno spettacolo in cui mi riconosco, perché anche a me mi piace scappare!”, come raccontava a Ariella Beddini, in un documentario intervista curato da Rai-Sat. In quella terza scena, dedicata nel testo di Barrow al “paradosso della replicazione infinita”, si partiva dall’evidenza matematica per cui, in un universo di grandezza infinita, qualsiasi cosa abbia una probabilità diversa da zero di accadere, deve accadere un numero infinito di volte. Ne consegue che, in un qualsiasi istante del tempo – per esempio nel momento attuale – deve esistere un numero infinito di copie identiche di ciascuno di noi che stanno facendo esattamente quello che stiamo facendo noi, e un numero altrettanto infinito di copie identiche di ciascuno di noi che stanno facendo qualcosa di diverso da quello che stiamo facendo in questo momento. È facile immaginare che Frances Arnold, Premio Nobel per la chimica del 2018 “per i suoi lavori su enzimi, peptidi e anticorpi”, di Infinities sarebbe stata una spettatrice entusiasta.

Almeno è quello si può dedurre leggendo l’ultimo, affascinante libro che le dedica Telmo Pievani, dal titolo Tutti i mondi possibili. Un’avventura nella grande biblioteca dell’evoluzione, appena edito da Raffaello Cortina, dove ognuno dei sette capitoli, non casualmente, è aperto da una citazione da La biblioteca di Babele, il libro che nell’estate del 1976, un’allora ventenne Frances Arnold, giovanissima studentessa di Ingegneria meccanica e aerospaziale a Princeton, legge mentre è in vacanza a Madrid immedesimandosi, racconta Pievani, nel destino del bibliotecario disperato del racconto di Borges, “cercando il catalogo dei cataloghi […] il volume totale che contiene le risposte ai misteri fondamentali dell’umanità”, e ricavandone un’illuminazione che l’accompagnerà tutta la vita. Fino a Stoccolma, per un premio che, nelle parole dell’autore, “ancorché il più ambito, non risarcisce nulla [la vita della Arnold, negli anni immediatamente precedenti il riconoscimento, è costellata di lutti] ma è difficile trovare nella storia della scienza un Nobel più meritato del suo”. Per capire e condividerne le ragioni, la lettura di Tutti i mondi possibili è più che raccomandata.

Per chi non avesse dimestichezza con il capolavoro di Borges (non l’unico, va da sé), Pievani ricorda che “i singoli libri della biblioteca di Borges sono in numero pari a 25 elevato alla potenza di 1.312.000: in notazione decimale, fa 10 elevato alla 1.834.097. Sono molti, molti di più di tutte le particelle presenti nell’universo”. Come si arriva, da questo numero tecnicamente “iperastronomico” di libri, agli enzimi, ai peptidi e agli anticorpi? Bisogna ricordarsi, come fece la Arnold, di un articolo pubblicato su Nature il 7 febbraio 1970 dall’evoluzionista John Maynard Smith dove, in luogo della biblioteca borgesiana, aveva fantasticato attorno all’esistenza di un’analoga biblioteca piena di proteine, ovvero i mattoni degli esseri viventi che vengono sintetizzati a partire dai geni. L’articolo, in realtà un breve commento, Maynard Smith lo aveva scritto per confutare le insidiose argomentazioni di un cripto-creazionista, tal Frank B. Salisbury, “secondo i calcoli del quale il numero di possibili sequenze di aminoacidi è più vasto di molti ordini di grandezza rispetto al numero di proteine che possono essere esistite sulla terra sino a qui”, ergo: “le proteine effettivamente funzionali avrebbero una probabilità bassissima, pressoché nulla, di emergere attraverso mutazioni casuali e di essere selezionate”. Come dire, la selezione naturale proposta da Darwin non può funzionare, ci vuole un disegno intelligente. Maynard risponderà con pacata ed efficace ironia ma le conseguenze di quello scritto, su Frances Arnold, saranno ben più rilevanti.

Per non plagiare il paradosso borgesiano, compilando una recensione in scala 1:1 con il testo originale, non continuiamo il riassunto di una storia che è interessante anche a misura della efficacia del racconto: il piacere della lettura, così come il diavolo, trovandosi nei dettagli. Vale invece indicare la convinzione/scommessa sulla quale la futura premio Nobel punterà le sue fiches professionali, e non solo: l’evoluzione ha esplorato soltanto un minimo sottoinsieme del possibile! Ne consegue che, ed è la scommessa/risposta della Arnold, anzi le risposte: “1) molte proteine-libri bellissime sono state scoperte e incorporate nel mondo vivente dell’evoluzione, e le conosciamo; 2) molte altre, più delle prime, sono state messe alla prova, sono esistite per un po’ e sono state dimenticate (a causa delle molteplici ragioni di estinzione, spesso contingente); 3 molte altre ancora, persino più numerose – e qui sta il punto – sono però quelle che non sono mai state nemmeno provate finora, perché non c’è stato abbastanza tempo o per effetti casuali. Tre miliardi e mezzo di anni di evoluzione sono tanti, ma lo spazio del possibile è vastissimo”.

Il corsivo è nostro perché è il punto chiave sul quale Pievani torna a più riprese nel testo, variamente riformulandolo: “la realtà è un sottoinsieme del possibile”, “l’evoluzione finora non è arrivata dappertutto”, “l’evoluzione si è dimenticata di fare qualcosa”, “l’evoluzione procede navigando nel possibile”, “sarà proprio quella giovane studentessa che a Madrid nel 1976 aveva letto Borges a scoprire e a dimostrare per la prima volta sperimentalmente che il possibile è più vasto del reale, “il possibile è molto più grande del reale e lo potremo esplorare per via biotecnologica, navigando a modo nostro nel morfospazio.”

All’inizio degli anni ’70, era stato lo stesso Maynard Smith a coniare quell’originale metafora, immaginando uno “spazio delle proteine”, ovvero l’insieme di tutte le possibili sequenze di aminoacidi che definiscono una qualsiasi proteina potenziale. E notando che, “in alcune regioni dello spazio delle proteine ci sarà una maggiore densità di sequenze utili, vantaggiose e promettenti”. Perché? Alla fine di quello stesso decennio, un’idea simile viene a due ricercatori che studiano le strategie ottimali del sistema immunitario, immaginando uno “spazio delle strutture” a più dimensioni; l’evoluzionista Richard Dawkins, nel suo celeberrimo L’orologiaio cieco, del 1986, declina a suo modo la stessa idea, battezzandola con il nome del “paese dei biomorfi”: realizzando un modello al computer che simulava il funzionamento della selezione cumulativa di mutazioni casuali; più o meno negli stessi anni, Stuart Kauffman, un biologo teorico, coniava un’espressione fortunata: “il possibile adiacente, cioè l’insieme delle forme e delle combinazioni che ancora non esistono, ma cui si accede attraverso un singolo cambiamento evolutivo delle forme esistenti”; anche il filosofo Daniel Dennett, in anni relativamente recenti, si è interrogato sul possibile alfabeto genetico combinatorio di Mendel, fatto di libri-genomi; molto più recentemente, nel 2018, su PNAS, esce un articolo a firma del paleontologo Philip C.J. Donoghue e altri, nel quale gli autori provano a immaginare lo spazio multidimensionale nel quale inserire centinaia di caratteri tipici dei piani corporei di tutti gli animali.

Detto altrimenti: anche “il sottoinsieme reale, non fantastico, del morfo-spazio animalesco è una porzione minuscola del possibile”. Un’altra biblioteca di Babele: invece di libri, o sequenze di geni o aminoacidi, Donoghue e i suoi colleghi di Bristol si esercitano con le creature viventi intere, reali e potenziali, realizzando “la più grande mappa della vita animale”. E così come per le proteine, così come per le conchiglie oggetto di un altro studio, anche nel morfospazio generale delle disparità animale, sia quella attuale che la moltissima persa nel passato (mai bisognerebbe dimenticare che il 99% degli animali conosciuti da ché hanno cominciato a diversificarsi sulla Terra, si è estinto), “le forme di vita si ammassano attorno a pochi punti salienti, e tutto il resto rimane dominio dell’impossibile, dell’improbabile, o del possibile non realizzato”. Perché, di nuovo? Le spiegazioni proposte sono quattro. La prima è che ovviamente le aree più addensate sono quelle preferibili, permettono lo sviluppo delle forme ottimali e, al contrario, sarebbe poco razionale vivere nelle regioni vuote del morfospazio. La seconda: ci sono vincoli genetici, strutturali o di sviluppo negli organismi viventi che precludevano e precludono l’accesso a quelle aree del “possibile” (a pag. 109 del testo, un’interessante quanto gustosa spiegazione del perché nessun animale abbia mai inventato una “ruota biologica”).

La terza possibile spiegazione la si deve al gruppo di Donoghue: “la causa delle aree deserte nel morfospazio [di tutti gli animali, viventi e estinti] non risiederebbe soltanto nelle vallate di bassa fitness, né nella mancanza di innovazione dell’evoluzione, né in vincoli preesistenti, bensì nei capricci e nelle irregolarità della grande mietitrice: l’estinzione”. In sostanza, i buchi di presenza che osserviamo nel morfospazio di tutte le creature possibili, sarebbero il risultato di locali scomparse delle forme intermedie dell’evoluzione, frutto della “potatura”, piuttosto casuale, che ha proceduto alle diverse eliminazioni, “non sempre seguendo criteri selettivi di efficienza e di perfezione adattiva”. In ciò, suggerisce Pievani, di fatto accorpando questa terza ipotesi/spiegazione alla seconda, quella complementare dei vincoli genetici, strutturali o di sviluppo.

“Un quarta e ultima ipotesi traspare già in molte delle risposte precedenti all’enigma delle lacune nel morfospazio: e se la contingenza non avesse finora mai fatto arrivare nessuno da quelle parti? Se fosse semplicemente una questione di pura storia? Se l’esplorazione del morfospazio fosse soltanto incompleta?”. Nelle parole che abbiamo già ricordato a più riprese: il possibile è più vasto del reale. Punto! Un punto che è stato messo dalle ricerche e dagli esperimenti di Frances Arnold.

Negli ultimi due capitoli di questa imperdibile ricostruzione di ciò che è stato, e più ancora di ciò che sarà, l’incontro della ricerca scientifica più avanzata con la letteratura di Borges, del nostro Italo Calvino, dell’infinito Lucrezio (per dire solo dei più citati) offre una quantità di suggestioni che non vogliamo, ne potremmo riassumere efficacemente: se vale come strategia persuasiva, vi si comprende la ragione per cui George Wald, un biologo del MIT, premio Nobel per la Medicina nel 1967, definiva l’umanità come “il modo escogitato dalle stelle per conoscere sé stesse”.

La scommessa di Frances Arnold, fin dal suo incontro/riconoscimento con il bibliotecario di Borges – lo abbiamo già ricordato – è che l’evoluzione abbia esplorato soltanto un minimo sottoinsieme del possibile e che l’evoluzione procede navigando nel possibile: perché non dargli una mano? Ed è così, infatti, che ha conquistato il suo Nobel, inoltrandosi nell’adiacente possibile, allevando molecole, facendo in laboratorio ciò che l’evoluzione si è “dimenticata” di fare, ma facendolo come la natura lo fa, non top-down, progettando una proteina da zero, ma sfruttando meccanismi già esistenti: puro bricolage. Meglio: “l’evoluzione direzionata”. E così realizzando, tra l’altro, enzimi che permettano di curare malattie, di trovare soluzioni per la crisi ambientale, di avere cibo e acqua puliti, biocombustibili, alternative non tossiche ai pesticidi. In ciò, va detto, superando utilmente conflitti sterili, non rilevando alcuna contraddizione tra gli sviluppi delle biotecnologie e la militanza in difesa dell’ambiente (gli esseri umani progettano sistemi biologi per i propri scopi da migliaia di anni, vedi il mais, tra gli infiniti esempi), a maggior ragione nel caso di Frances Arnold che ha rinunciato a brevettare la tecnologia di base da lei realizzata, poiché “l’evoluzione non può appartenere a nessuna persona o entità: e certamente non l’ha inventata una scienziata”.

E così anche da seppellire l’ennesimo luogo comune di una discussione oramai stucchevole: quando il premio Nobel, professoressa Arnold, tiene il discorso di ringraziamento a Stoccolma, ricordando la giovanissima Frances ispirata dallo scrittore Borges, dall’evoluzionista Maynard Smith, dalle diverse filosofie della scienza di Dennett e di Kauffman, ci ricorda che per imprimere la migliore direzione possibile alla nostra evoluzione, tutte le culture sono necessarie.

Per esplorare tutti i mondi possibili, dovremo saper parlare tutte le lingue che li raccontano. “Detto altrimenti: per rendere il mondo intellegibile, bisogna raccontarlo”.