Feyerabend anarco-dadaista

Scriveva Gabriel Garcia Marquez che la vita non è quella che si è vissuta ma quella che si ricorda, e come la si ricorda, così da raccontarla. E sarebbe un “fatto”, come ci ha appena ricordato Stefano Bartezzaghi su queste pagine.

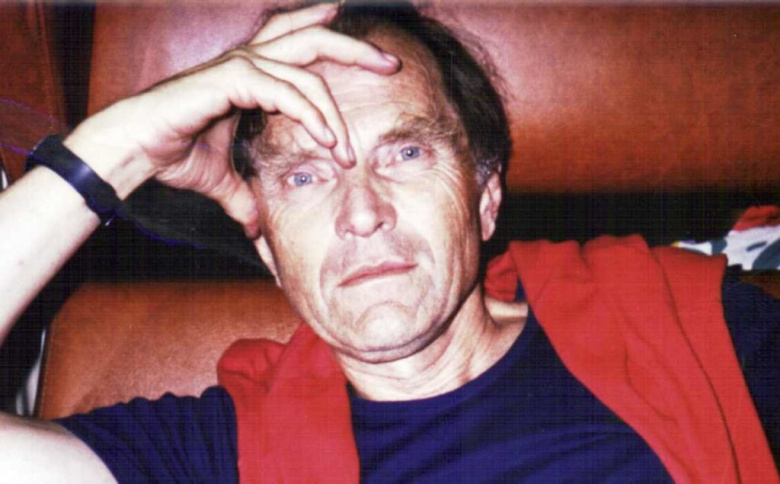

Fatto… sta, nel leggere le prime pagine della nuova edizione Feltrinelli di Ammazzando il tempo. Un’autobiografia, scritta da Paul K. Feyerabend, colpisce un incipit proustiano, “Solo qualche anno fa ho cominciato a interessarmi dei miei avi e dei miei primi anni di vita”, insieme ai primissimi ricordi, le visite alla zia Agnes nelle campagne della Carinzia, quando “ogni tanto entravo nel pollaio, chiudevo il cancello e parlavo alle recluse: una preparazione eccellente per la professione che avrei svolto in seguito”; fino al giorno in cui vede nelle mani della sorella del padre, “grondanti di sangue”, una gallina appena sacrificata, esperienza che lo induce immediatamente a liberare gli altri volatili, scappare sulle colline e osservare la zia mentre cercava di radunare le fuggitive. Un primigenio, significativo gesto anarco-libertario. L’autobiografia di Paul Feyerabend usciva in prima edizione originale mondiale (quella inglese uscì quasi un anno dopo) per i tipi di Laterza nel 1994, lo stesso anno della sua morte (toccante il Poscritto di Grazia Borrini-Feyerabend, l’ultima “moglie meravigliosa” di Paul), già allora con la traduzione di Alessandro de Lachenal, che per la nuova edizione Feltrinelli, a trent’anni dalla morte e a cento dalla nascita (Feyerabend era nato il 13 gennaio del 1924), cura anche una preziosissima sezione di note che, insieme all’apparato di foto, regala al lettore un volume nella migliore tradizione delle bio e autobiografie di stampo anglosassone.

Leggendo questa nuova traduzione si torna ad alcune atmosfere che si assaporano in La lingua salvata di Canetti – «Il mio più lontano ricordo è intinto di rosso.» –, a Rustschuk, tra le galline di Kako, in un villaggio dove «…vivevano persone di origine diversissima e in un solo giorno si potevano sentire sette o otto lingue», e sul rapporto tra Feyerabend e le lingue torneremo in chiusura; per non parlare della strabiliante galleria di personaggi della cultura del ‘900 tout court : si pensi a qualsiasi scienziato e filosofo della scienza, “you name it!”, come si direbbe in inglese, ma anche a Brecht, Wittgenstein, Hjelmslev, Bohr, Dürrenmatt… per scoprire che la lettura vale già il prezzo del volume.

Della figura di uno dei pensatori più influenti del ‘900, facilmente etichettato come “anarchico”, può colpire la scoperta di come, fin da giovanissimo, si pascesse di film sentimentali, gusto che ha mantenuto tutta la vita, leggesse Don Chisciotte (sia pur “abgridged”), incappasse nella filosofia e nel teatro, due passioni che lo accompagneranno tutta la vita; di come negli anni della scuola secondaria, leggesse Mach e, improvvisamente, “gli apparisse chiaro il significato delle equazioni differenziali di Cauchy-Riemann per le funzioni complesse” (!) mentre imparava a cantare, comprendendo che “una voce non è un cervello” e che “il canto coinvolge l’intero organismo, non soltanto i polmoni, il cervello e il diaframma”. Un’educazione sentimentale fatta di astronomia teorica di giorno, opera e esercizi vocali di sera, osservazioni astronomiche la notte. Alla quale si aggiungono poi, fatalmente, l’Anschluß (Feyerabend aveva appena 14 anni), la guerra, il fronte e con questo la ferita, la sedia a rotelle e poi le stampelle che, dal 1946, lo accompagneranno tutta la vita. Sicché, prim’ancora, la lettura del Mein Kampf che il padre aveva acquistato, e che Feyerabend in un saggio scolastico collegò a Goethe: “…cosa mi aveva spinto a farlo? Suppongo che fosse la tendenza (presente tutt’ora in me) ad assumere strani punti di vista e spingerli all’estremo […] Ho cominciato a scrivere la mia autobiografia, soprattutto per ricordare il periodo trascorso nell’esercito tedesco e come avessi vissuto il nazionalsocialismo. Questo si è dimostrato un buon modo per spiegare come le mie ‘idee’ sono intrecciate al resto della mia vita”.

L’espressione “ammazzando il tempo” si trova nel nono capitolo, dedicato al suo arrivo a Bristol nel 1955, quando “cominciò quella che è nota tecnicamente come la mia carriera”, mentre prendeva un sedativo al giorno, dormendo incessantemente, tranne che per tenere le lezioni all’università e per seguire quelle di canto, “…stavo davvero ammazzando il tempo”. Ma tradiremmo la volontà dell’autore se ne raccomandassimo la lettura per inquadrare e comprendere meglio il significato di quell’anything goes, agglutinazione di comodo dei suoi scritti più famosi, Contro il metodo fra tutti, cui dedica i capitoli centrali. Per questa ragione, diremmo anche per rispetto, torneremo sul lascito rivendicato di questa autobiografia alla fine della recensione. Sicché, nel frattempo, l’uscita di un altro volume, sempre nel 2024, per celebrarne la nascita e la morte, Conoscenza e libertà. Scritti anarco-dadaisti, (Elèuthera), ci permette qualche nota a margine di ciò che, “tecnicamente”, è passato alla storia come la sua carriera. Gli scritti sono a cura di Matteo Collodel (se volete sapere tutto, ma proprio tutto, quello che Feyerabend ha scritto e pensato, lo trovate qui) e di Luca Guzzardi, ultimo ma non ultimo tra i tanti allievi del compianto Giulio Giorello: la loro introduzione è un’utilissima guida per andare oltre gli slogan e le opposte tifoserie intellettuali. Gli scritti sono veementi, il primo “Gli esperti in una società libera” (originale del 1970, con modifiche apportate dall’autore in una revisione del 1977), esordisce con un perentorio “Permettetemi di iniziare con una confessione. Ho scritto questo articolo in un impeto di rabbia e tracotanza provocato da alcuni sviluppi delle scienze che ai miei occhi apparivano disastrosi […] L’orribile Newton, che più di ogni altro è responsabile della piaga del professionismo…”: ce n’è di che giustificare la «fama controversa di istrionico e a tratti fastidioso chiacchierone», che si era guadagnato in polemiche incessanti contro buona parte dell’establishment accademico internazionale.

Ma l’introduzione e l’apparato di note dei curatori aiutano il lettore a superare una prima lettura che si accontenterebbe del gusto del teatro del nostro, della sua predilezione per la boutade e le associazioni sorprendenti quanto spiazzanti. Il celeberrimo “tutto va bene”, non è un principio di parità metodologica, non significa che qualsiasi idea valga un’altra, semmai, scrivono Collodel e Guzzardi, è la parodia di un principio, è l’urlo liberatorio di chi riconosce “che l’idea di un metodo invariabile, o di una teoria invariabile della razionalità, poggia su una visione troppo ingenua dell’uomo e del suo ambiente sociale”; è la consapevolezza che le idee non possono prescindere dalle condizioni in cui si presentano e dei fattori che hanno contribuito a plasmarle: “concezioni che in alcune circostanze paiono bizzarre, come l’idea di una Terra in moto pareva ad Aristotele, si riscattano non appena quelle circostanze mutano”. Galileo, oggi, ci appare razionale, quando risponde alla confutazione aristotelica che negava il movimento della Terra; sicché la sua argomentazione violava le regole della razionalità di Aristotele, le riprogrammava ipotizzando ciò che oggi chiamiamo inerzia… “ma era un’odiosa ipotesi ad hoc, nel linguaggio popperiano, escogitata per salvare la teoria che si va sostenendo”. Anything goes, ricordano i curatori, “è un monito scettico o ancor meglio fallibilista: un modo per ricordarci che tutte le metodologie, perfino le più ovvie, hanno i loro limiti”. Più che le nostre parole, conviene rileggere quelle della sua Prefazione del 1987 a Contro il metodo:

«Voglio ancora aggiungere due cose importanti: primo, che la scienza può reggersi sulle sue gambe senza bisogno di alcun aiuto da parte di razionalisti, umanisti laici, marxisti e movimenti religiosi analoghi; secondo, che anche le culture, le procedure e gli assunti non scientifici possono reggersi sulle proprie gambe e dovrebbe essergli concesso di farlo, se questo è ciò che desiderano i loro rappresentanti. La scienza va protetta dalle ideologie; e le società, specie le società democratiche, vanno protette dalla scienza. Ciò non significa che gli scienziati non possano trarre vantaggio da una formazione filosofica e che l’umanità non abbia mai tratto e mai trarrà vantaggio dalle scienze. Tuttavia, questi vantaggi non vanno imposti; vanno esaminati e accettati liberamente dalle parti coinvolte nello scambio. In democrazia le istituzioni, le proposte e i programmi di ricerca scientifici vanno perciò assoggettati al controllo pubblico; deve esserci una separazione fra Stato e scienza esattamente come c’è una separazione fra Stato e istituzioni religiose, e la scienza deve essere insegnata come un approccio fra molti altri, non come l’unica e sola strada verso la verità e la realtà. Non c’è nulla nella natura della scienza che escluda organizzazioni sociali siffatte e non c’è nulla che dimostri che sono potenzialmente responsabili di un disastro.»

Del resto, come ricorda Feyerabend nella sua autobiografia, era proprio Karl Popper a cominciare i suoi corsi con la frase: «Sono un Professore di Metodo Scientifico, ma ho un problema: non c’è alcun metodo scientifico. Comunque ci sono alcune regole pratiche e sono piuttosto utili».

Questi scritti “anarco-dadaisti” sono una piacevolissima lettura anche per capire le ragioni per cui Feyerabend si discostò dall’etichetta di pensatore anarchico con la quale si era fatto conoscere dai suoi studenti a Berlino Ovest, nel ’68. Corrispondeva, è vero, al suo carattere antagonista, eterodosso e autonomo, sia dal marxismo che dall’anarchismo classico, ma ben presto l’associazione gli procurò disagio, principalmente a causa delle connotazioni militanti e violente: “Per queste ragioni preferisco ora usare il termine dadaismo. Un dadaista non farebbe male a una mosca […] Spero che dopo aver letto questo pamphlet il lettore si faccia di me l’immagine di un irriverente dadaista e non di un serio anarchico”.

Passo tratto da una lettera di Feyerabend a Lakatos del 7 agosto 1972, riportata in Sull’orlo della scienza a cura di M. Motterlini, altro testo imperdibile per capire il nostro

Hanno buon gioco Collodel e Guzzardi a sottolineare come questa concezione non sia immune da rischi: “Nel mercato delle verità alternative e delle post-verità, come distinguere tra conoscenze genuine e simulacri predisposti da abili e malevoli falsari? Non sarebbe meglio affidarsi a un metodo?”. La riposta, che si può leggere nello scritto del 1977, “Per un’epistemologia dadaista”, è che purtroppo un tale metodo non esiste. Mentre, come già scriveva Kant, esiste la propensione degli individui ad affidarsi ai tutori di ogni sorta, quelli che prendono le decisioni al posto nostro, condannandoci alla “minorità”. Come se ne esce? Secondo Feyerabend soprattutto attraverso l’educazione pre-universitaria, riducendo l’influenza delle concezioni che appaiono più attraenti, consolidate, rappresentate efficacemente: “Il problema non è come infilare le idee in testa a un bambino, ma come evitare che le teste siano stritolate dalle idee”. Una definizione assai utile dell’altrimenti vaghissimo richiamo al cosiddetto “spirito critico”. Come avrebbe chiosato Giulio Giorello, che di Feyerabend è stato studioso e amico, “Di nessuna Chiesa”. Tanto meno quella popperiana.

Ma anticipavamo del vero lascito dell’autobiografia di Paul K. Feyerabend. “Mi preoccupo che dopo la mia dipartita resti qualcosa di me: non saggi, non dichiarazioni filosofiche definitive, ma amore”. Sono parole, le ultimissime, vergate quando il tumore cerebrale diagnosticatogli da qualche mese, lo costringeva a morire “proprio ora che finalmente sono riuscito a ‘sistemarmi’, tanto nella vita privata quanto in quella professionale”. Ma non sono le parole “costrette” dalla contingenza dell’ultimo passo, quello che a molti consiglia conversioni tardive. Nell’affermare, “vorrei che a sopravvivere non fosse niente di intellettuale, soltanto amore”, Paul Feyerabend compendiava il messaggio del suo ultimo scritto, La conquista dell’abbondanza, pubblicato postumo nel 1999 (in Italia, da Cortina, nel 2002, per la cura di Pietro Adamo), dove affermava come gli specialisti (gli “esperti” dei suoi saggi degli anni ’70) e la gente comune riducono l’abbondanza che li circonda e li confonde, insieme alle conseguenze delle loro azioni.

In Dissolvenza, il 15°, ultimo capitolo di Ammazzando il tempo, Feyerabend ricorda due partecipazioni a Spoletoscienza, nel 1991 e nel 1993, la seconda volta potendo rivedere insieme a Grazia, dopo tanto tempo, Gianni Schicchi, una delle loro opere preferite, insieme a un magnifico Requiem di Berlioz di fronte al Duomo. Di quelle giornate, con il traduttore e curatore Alessandro de Lachenal, manteniamo ricordi ancora vividissimi e che ne confermano l’ultima testimonianza. A cena, al ristorante Sabbatini, ci chiese se era vero che Steve J. Gould sarebbe arrivato per partecipare al seminario. Alla nostra risposta, che in realtà lo stavamo aspettando già per cena, Feyerabend allargò il viso gli occhi e lo sguardo verso la moglie, quasi gridando di gioia, confermandole che “sì, Gould sta arrivando, finalmente lo potremo conoscere!”. Paul K. Feyerabend, uno dei massimi filosofi della scienza dello scorso secolo, si agitava come un bambino felice al quale hanno appena confermato che, dopo cena si andrà alle giostre. Meraviglioso. Tanto quanto l’espressione di Steve Gould quando varcò la soglia del ristorante. Gould non era famoso per affabilità e buon carattere, e infatti appena mi riconobbe, venendogli incontro e al bando i convenevoli, mi sparò, “Ma è vero che c’è anche Feyerabend?”. Alla mia risposta affermativa, lo vidi irrigidirsi, cercare la sua immagine riflessa nel vetro di un poster, sistemarsi il bavero della giacca e poi, inclinando la postura di qualche millimetro di rispetto, avvicinandosi a colui che gli aveva ispirato La vita meravigliosa. Da quel momento li perdemmo, ovvero non ci degnarono più di uno sguardo: Paul, Grazia e Steve, immersi in una conversazione fatta di intelligenza, cultura e infinito divertimento, interrotta da grandi risate e da qualche pietanza che ordinammo per loro, troppo distratti e felici per far caso a ciò che offriva il menù. Solo il jet lag ebbe la meglio su Gould e fu così che a tarda sera, rientrando in albergo, passeggiando per la città del Festival dei Due Mondi, “Paul” ci regalò un consiglio, che riportiamo ogni volta che ne capita l’occasione. Se Spinoza raccomandava salutari esercizi di emendazione dell’intelletto, per Feyerabend, come per Canetti, era importante conoscere le lingue, conoscerle bene: “Quando siete sicuri, assolutamente certi di qualcosa, provate a ‘dirvelo’ in un'altra lingua, forzatevi a tradurlo: se ancora vi convince, vuol dire che è una buona approssimazione alla verità, per quanto contingente, altrimenti, com’è più probabile, ripensateci su!”.

Per Feyerabend, nella vita, bisogna lasciare spazio alla scienza ma anche alla filosofia, al mito, alla letteratura, all’arte, alla poesia, al sesso, alla musica, al canto, alla flânerie e anche allo sport. Ed è non senza un sorriso tra le labbra che ci viene da citare – irriverentemente, come immaginiamo gli sarebbe piaciuto – quel José Mourinho, non a caso attento lettore di testi di neurobiologia e scienze cognitive, quando afferma che “chi sa solo di calcio, non sa niente di calcio!”.

Leggi anche

Matio Porro, Feyerabend, Cento anni contro il metodo