Sempre più bello il prete di Parise

Ero un otre pieno d’olio appena spremuto, da anni leggevo e assimilavo le meccaniche saggistiche dedicate alle dottrine filosofico-politiche. Un giorno un tizio dalla follia convincente mi mise in mano Céline e fu la fine delle paciose scorribande nella techné, lo spazio infinito che mi stava davanti, mai visto prima, mi risucchiò e da quel momento prima venne sempre la Letteratura. È una premessa indispensabile, anche un po’ letteraria se si vuole, ma mi serve a precisare, nella sua autenticità, che proprio la mia formazione mi ha consentito quell’approccio diretto e ignorante, l’ingenua purezza che possono mettere in campo quelli che la letteratura non l’hanno studiata. Io non ho l’ausilio degli apparati “strutturanti” che le discipline frappongono tra il lettore e i testi, non ce l’ho dentro, e per questo la lettura di un classico è per me, da sempre, una specie di folle (come il tizio di Céline) esercizio tra entità incongrue, una imponente speculazione intellettiva vs la sensibilità di una persona, come dire, nella norma, viva nella norma, malinconica nella norma.

Il destino volle che nel 1985 incontrassi Goffredo Parise: un naïf come Svevo. Per un anno e mezzo, prima della sua scomparsa, passammo le ore a conversare, e molto anche di Letteratura. Due non letterati, quasi trent’anni di differenza, uno un celebre grande scrittore l’altro semplicemente un non letterato. Ma le lunghe conversazioni c’erano ed erano impegnative per entrambi, non ci risparmiavamo le reciproche severità intellettuali. Tutto aveva avuto inizio da una prima chiacchierata lunga un intero pomeriggio, dopo la quale Goffredo mi regalò una copia di Il prete bello, una sorta di sontuoso biglietto da visita con cui volle presentarsi a chi non lo conosceva.

Insomma, cominciai dal Prete bello, senza prefazioni se non quel primo incontro con l’autore in carne ed ossa. Quel libro mi disvelò la sua grande sensibilità umana. Compresi ciò che diceva Ugo Foscolo: “Il romanziere dipinge le opinioni, gli usi e per così dire gli atti e le fisionomie delle persone, […] il romanziere dipinge le famiglie e i loro casi; […] il romanziere notomizza il cuore della pluralità che serve” (Scritti letterari e politici dal 1796 al 1808, a cura di G. Gambarin, Le Monnier, 1972, pp. 263-264).

Ora la casa editrice Adelphi lo ripropone in una veste essenziale, priva del minimo apparato se non una scarna quarta di copertina. Il primo best-seller del dopoguerra si ripresenta di nuovo al pubblico, a settant’anni dalla prima uscita del 1954, con la sua nuda forza propulsiva, mostrando di aver conservato intatto il suo “principio attivo”. Per questo concordo con quanto ha detto Antonio D’Orrico: “Noi italiani non abbiamo avuto l’ossessione del Grande Romanzo Italiano come gli americani l’hanno avuta del Grande Romanzo Americano. Se l’avessimo avuta, Il prete bello di Goffredo Parise sarebbe stato uno dei candidati al titolo.”

Dunque il modo migliore di affrontare un libro uscito settant’anni fa è ancora oggi leggerlo senza l’ausilio di prefazioni, critiche, analisi più o meno tecniche o arbitrari svolazzi poetici. Leggerlo e basta. Se un grande editore lo ripropone diciamo che ha le sue buone ragioni che poi non sono altro che le buone ragioni che esso contiene per parlarci ancora in modo pregnante della nostra natura umana. Alcuni questi libri li chiamano, appunto, classici.

Il prete bello non è Parise. Così come Viaggio al termine della notte non è Céline. È una questione antica chiusa definitivamente da Proust nel suo Contre Sainte-Beuve (“Un libro è il prodotto di un io diverso da quello che si manifesta nelle nostre abitudini, nella vita sociale, nei nostri vizi”), ma credo sia bene comunque metterlo in evidenza, prima che lo sciame critico che vive in ciascuno di noi si metta di mezzo. Per il libro di Parise è fondamentale ricordarlo per poterne cogliere la assoluta genuinità primaria, la semplicità con cui l’autore lo ha scritto appena giunto a Milano nell’autunno del 1953 e diceva: “Volevo [...] scrivere un altro romanzo che mi tenesse compagnia durante l’inverno milanese, che mi divertisse, che mi commuovesse quel tanto da cacciare il freddo e la solitudine: un romanzo con molti personaggi allegri e sopra ogni altra cosa un romanzo estivo che mi facesse un poco caldo” (Note e notizie sui testi, cura M. Portello, in Opere, Meridiani Mondadori, vol.I, p. 1580).

Ancora una riflessione prima di passare al libro. Dicevo della naïveté che accomunava Parise a Svevo, che lo stesso Parise spesso spiegava semplicemente parlando di sé come di “uno che non viene dai libri, ma dalla vita”. “L'Italia – diceva – non è un paese di romanzieri. Al contrario della Germania, della Francia, dell'America, dell'Inghilterra. È un paese di scrittori, anche buoni, anche ottimi scrittori, ma non di romanzieri. Si può ridurre il numero dei romanzieri italiani a due o tre in tutto il Novecento. Svevo certamente è il principe del romanzo italiano moderno, subito dopo viene Moravia e a cavallo tra scrittore e romanziere c'è Bassani.” (Conferenza all’Istituto Santa Dorotea di Oderzo, 1985) E naturalmente, aggiungiamo noi, Parise.

Insisterei su questo aspetto out di Parise, una sorta di valore esistenziale (che forse viene dalla sua origine “nebulosa”), una sua personale stella cometa su cui si è sempre orientato. “La libertà – diceva – è un grande scoppio di energia vitale e centrifuga, come il boogie che i soldati americani portarono in Italia. Mi attraevano le cose e la loro sostanza organica e non obbligatoriamente letteraria, l'odore della vita e delle sue stagioni (…). Mi pareva che la sensazione soggettiva, la sempre inesatta pressione del sangue, cioè il sentimento individuale non potesse prestarsi a nessuna oggettivazione e infine che l'assurdo, il non storico, il casuale e l'oscuro che è in noi nel suo perenne filmato dovesse prevalere sullo storico, e non programmaticamente ma in modo quasi gestuale, smembrato, come il boogie appunto” (Discorso di laurea uscito con il titolo Quando la fantasia ballava il “boogie”, “Corriere della Sera”, 9 febbraio 1986).

Quando esce Il prete bello Parise ha già pubblicato due romanzi, Il ragazzo morto e le comete (1951) e La grande vacanza (1953), tutte storie di ragazzi alle prese con il loro guazzabuglio del crescere, che lo hanno segnalato ai critici più raffinati (Montale, Gadda, Calvino, Comisso, Zanzotto…) come autore di rilievo capace di aprire nuovi orizzonti. Con Il prete bello, come ha scritto Giovanni Raboni, Parise usciva dalle strettoie del neorealismo ancora soffocante e con il suo talento naturale riuscì a “cambiare rabbia e dolore in favola e, insieme, salvare un po’ di rabbia e di dolore dentro la favola”. I piccoli delinquenti di Parise, Sergio e Cena, con la loro astuta innocenza, spiano gli stupidi vizi e atrocità, le ridicole perversioni e le viltà dei vecchi e dei notabili fascisti, “gente che né Sergio né Cena, condannati per fame atavica al privilegio di una perpetua fanciullezza, sarebbero mai diventati” (Postfazione a Il prete bello, Mondadori, 1983, p.293). Lo stesso Don Gastone, il prete bello, il protagonista che dà persino il titolo al libro, diventa personaggio emblematico simbolo dello “splendore umano” in una provincia profonda ignorante e “beghina”, un povero pupazzo ridicolo, inattendibile, falso.

Ecco, questo era Parise, la freschezza dello slancio vitale assoluto, una potenza di analisi, una capacità di guardare il mondo sapendo ignorare le mediazioni, men che meno quelle banalmente ideologiche. Con gli stessi strumenti a un certo punto se ne andò in giro per il mondo: primo giornalista occidentale a entrare nella Cina della “rivoluzione culturale” e poi in Cambogia, in Vietnam, in Biafra, nel pieno di crisi e conflitti. La sua intellettualità, riconosciuta e rispettata, non ha mai rinunciato a quella naïveté profonda (per questo non fu apprezzato fino in fondo dai grandi “tecnici” delle avanguardie) che gli consentì di frequentare e collaborare con i grandi artisti, dal cinema (Federico Fellini, Mauro Bolognini, Marco Ferreri) alla pittura (Franco Angeli, Tano Festa, Mario Schifano, Giosetta Fioroni); ma sempre con l’incantamento infantile e la gioia critica di Sergio e Cena, al di qua della razionalità “kantiana”, per così dire, che lo condussero all’eleganza psichica dei Sillabari. Perché, diceva, “sono profondamente convinto che il linguaggio scaturisce direttamente dal rapporto tra il contesto interno (microbiologia espressiva dell’autore) e il contesto esterno (macrobiologia del mondo storico-sociale e non) in armonia nei due sensi. Cioè quando uno dei due non prevale sull’altro ma entrambi si integrano” (in C. Altarocca, Parise, Il Castoro, 1972, p.17). Già, “È uno scrittore degno d’attenzione, – diceva Eugenio Montale – e il fatto che non s’inoltra sulle vie più trite dimostra la serietà del suo impegno” (in Opere, cit., vol.I, p.1576).

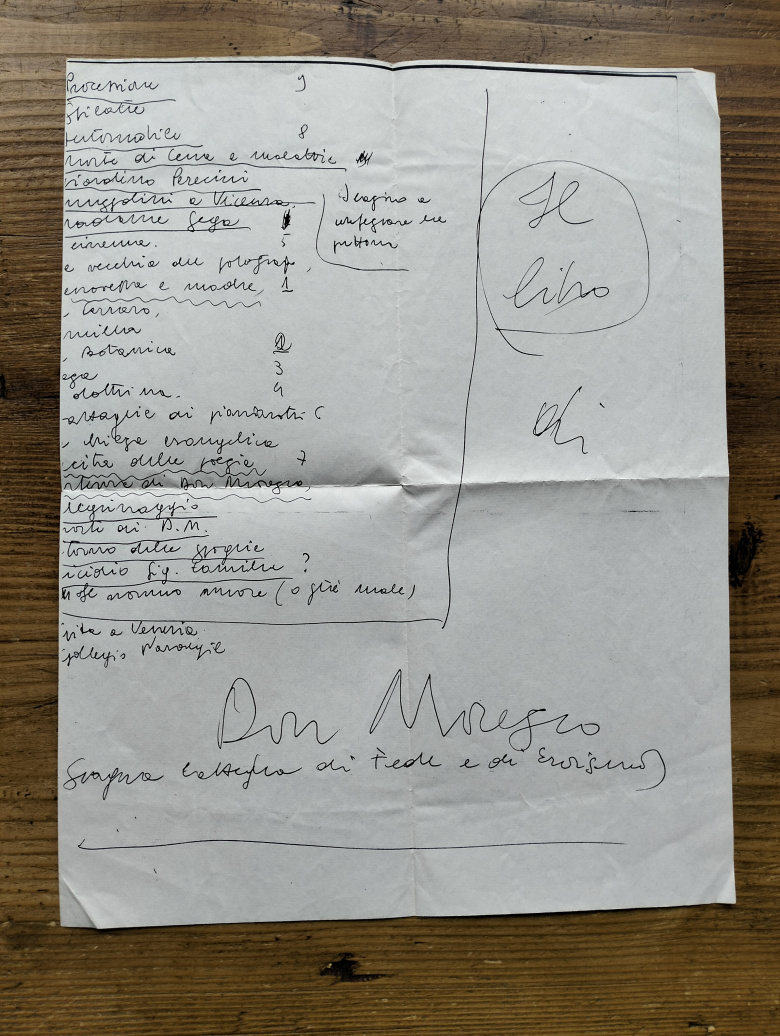

Nel nostro giardino sociale i fiori sono cambiati, sono mutati, la percezione del mondo è tutt’altra rispetto a quella di settant’anni fa, ma non bisogna dimenticare che abbiamo ancora a che fare con terreno-radici-foglie: le transazioni tra uno status naturale e un altro non sono mai repentine, richiedono tempi di adattamento. La malinconia, il dolore, la gioia, la serenità, la leggerezza, l’ironia, l’amore, forse assomigliano ancora tantissimo a quelli di settant’anni fa, si tratta di conservarne l’essenza che perdura. Se un libro ci aiuta a farlo ben venga, “...che anche con una gamba sola si poteva correre nelle strade del signore”, come scrive Parise in calce all’ultimo foglio del manoscritto di Il prete bello.