La folle gioia delle folle

Avrei dato non so cosa per essere a Woodstock nel 1969. Mezzo milione di persone si incontrarono per 3 Days of Peace & Rock Music. Una gioia collettiva che segnò quell’epoca. (Io ho conosciuto uno che c’è stato!). Il disco del concerto e il film che seguirono li conosco a memoria, naturalmente, ma il rammarico per non essere stato fisicamente lì non mi è ancora passato. La fisicità di quella gioia non l’ho avuta, ed era proprio quella la sostanza profonda dell’evento.

D’altro canto è una vecchia storia, l’attrazione per i rituali collettivi ha inizio con gli uomini che nella relazione reciproca trovano l’essenza del loro stare al mondo. L’essere umano isolato è sconfitto. La società si aggrega tramite comportamenti di riconoscimento reciproco degli individui e tutto ciò che propizia la collettività risponde a un’esigenza fondante. La storia poi ha specializzato le esperienze e là dove la “razionalità” è maturata i gruppi umani hanno progredito materialmente assegnando sempre meno rilevanza all’aspetto “estatico” della vita a vantaggio della capacità raziocinante. I rituali estatici sono diventati retaggi primitivi, solo la ragione si è imposta come l’arma preponderante con cui si può costruire l’umanità.

Ma forse le cose non stanno proprio così. L’estasi (l’“essere fuori di sé”), dice la psicoanalisi, è una dimensione che, quando non vira sul lato patologico (deliri mistici, allucinazioni visive-uditive), può essere particolarmente remunerativa poiché ha a che fare con la funzione creativa del processo psichico. In questo senso è “un’esigenza antropologica”, come l’ha definita Elvio Fachinelli (La mente estatica, Adelphi, 1987), che la storia ha messo a dura prova, in particolare a partire dal XVI secolo. A questo è dedicata la preziosa (e corposa) ricognizione di Barbara Ehrenreich, Una storia della gioia collettiva (elèuthera, 2024, pp.342) nella quale la sociologa americana riflette sulle ragioni della “decadenza” dell’estasi e sul suo necessario recupero odierno (tra parentesi va notato il prudenziale “Una” del titolo con cui l’autrice dichiara la sua consapevolezza delle diverse possibili analisi del tema).

Secondo Ehrenreich a certa psicoanalisi degli albori si deve fare risalire una perdurante lettura distorcente della capacità estatica, a quella cultura dell’Io occidentale che – Freud compreso – aveva perimetrato l’individuo entro un territorio invalicabile se non nella variante erotica: al massimo una fusione a due, per così dire, di più sarebbe deviante per l’Io singolo, e la collettività è altro. La diffidenza verso l’estatico, tuttavia, non è certo una novità otto-novecentesca: superati gli albori della vicenda umana quando per difendersi era necessario uscire dal nucleo famigliare ed estendere il gruppo, e per “fare gruppo” si ricorreva alla festa, alla danza comunitaria che cementava la solidarietà reciproca, le resistenze al lasciarsi andare all’estasi collettiva cominciarono ben presto. I primi documenti scritti, risalenti all’incirca a cinquemila anni fa, fanno uscire dalle inevitabili speculazioni sulla realtà preistorica e ci dicono che gli antichi ebrei, essi stessi partecipi di un mondo impregnato di riti estatici, iniziarono lentamente a prendere le distanze.

Il conflitto contro l’estasi segna una lunga fase della storia soprattutto per la sua diffusione e il suo profondo radicamento. L’Occidente antico, ad esempio, era pervaso di culti estatici, ma per il dio greco Dioniso “il culto estatico non [era] una questione di scelta ma un obbligo vero e proprio”, scrive Ehrenreich, Dioniso “era un dio accessibile e democratico, […] era aperto agli umili quanto ai potenti”. Nietzsche – nella Nascita della tragedia – è il primo, se non l’unico, nota l’autrice, a comprendere che quel dio esigeva l’anima umana “che grazie al rito estatico veniva liberata dagli ‘orrori dell’esistenza individuale’ per accedere all’‘unione mistica’ nel ritmo della danza” (p.45).

Con l’avvento della civiltà emersero le stratificazioni sociali e comparvero le élite. La scrittura, con l’aritmetica, servì a tenere traccia dei loro beni: i loro schiavi, le mandrie, i granai. Con l’agricoltura e l’introduzione, duemila anni fa, degli Stati organizzati e militarizzati le estasi collettive con il loro effetto di livellamento divennero una minaccia per le distinzioni di rango e sociali. I riti estatici furono “istituzionalizzati”, i sacerdoti si trasformarono sempre più in una casta al servizio dello Stato civilizzato. I Romani scatenarono una vera repressione diffidando e reprimendo ogni forma di libera associazione. L’autrice riporta le parole che l’imperatore Traiano scrisse: “ogni volta che la gente si riunisce per uno scopo comune, quale che sia il nome che gli attribuiamo e quale che sia lo scopo esplicito, nel giro di poco si tramuta in un circolo politico” (p.67).

Particolarmente interessante il capitolo dedicato al cristianesimo e alla figura di Gesù, al passaggio da culto perseguitato, che avvicinava Gesù a Dioniso, a religione di Stato, cioè della gerarchia e della guerra. Un passaggio che avviene in un lungo periodo fino al IV secolo quando l’imperatore romano si convertì e trasformò il cristianesimo in religione ufficiale dell’impero. Ma l’estasi collettiva non scomparve, il bisogno sociale di gioire si ricodificò tramite una sorta di concessione temporanea del calendario liturgico, “nella sua lotta al filone estatico del cristianesimo la Chiesa aveva inavvertitamente inventato il carnevale”, facendo in modo che la pulsione alla gioia che prima ancora resisteva nei canti e nelle danze durante i culti dentro alle chiese, ora si manifestasse fuori nel mondo, per così dire. Per questo il periodo tra il XIII e il XV secolo fu “un’unica, lunga festa all’aperto”, e non il buio medievale raccontatoci per lungo tempo.

L’impatto fuori dall’Occidente avvenne con la colonizzazione: la mannaia cattolica e protestante si scagliò contro i nativi del nuovo mondo che con l’estasi collettiva avevano edificato le loro civiltà. Nell’area cristiana settentrionale (Europa, Stati Uniti) l’ira della riforma protestante (calvinista in particolare) unita al capitalismo sembrava aver radiato per sempre la modalità estatica di stare al mondo. Fu L’etica protestante e lo spirito del capitalismo, che Max Weber descrisse con forza, a trasformare l’antropologia occidentale. Le feste erano ritenute pericolose, “per le élite, il problema dei giorni di festa non risiedeva soltanto in ciò che la gente non faceva – cioè lavorare – ma anche in ciò che faceva, cioè nella natura stessa delle sue baldorie” (p.124). Nel XVII secolo ci fu una vera epidemia di depressione, il classico Anatomia della malinconia di Robert Burton è del 1621. Si discuteva se in Inghilterra la depressione fosse stata importata dall’Italia, secondo altri dalla Spagna…

Le classi dominanti introdussero il bon ton sociale, protette da stati ed eserciti ben armati tradussero in una “buona educazione” esclusiva il bisogno di relazione sociale, che per la povera gente rimaneva relegato alla strada e al pub. Scrive Barbara Ehrenreich: “l’immensa tragedia per gli europei, e in modo ancora più acuto per i protestanti del nord, fu che le medesime forze sociali che li esponevano alla depressione avevano eradicato ogni traccia della cura tradizionale. […] si erano inflitti una perdita persino più grave: avevano portato a compimento la demonizzazione di Dioniso avviata dai cristiani secoli prima, e dunque espulso dalla propria cultura una delle fonti più antiche di sostegno, ovvero le tecniche salvifiche e mentalmente vivificanti dell’estasi” (p.181).

La Rivoluzione francese fece intuire al potere che le feste, per non diventare pericolose, potevano essere irreggimentate negli “spettacoli” organizzati in cui le folle potevano esultare nelle modalità concesse dal potere. Le folle diventarono “pubblico”. La Rivoluzione francese fu capace di ideare e realizzare i grandi spettacoli facendone uno stereotipo, al punto che, scrive Ehrenreich, “Un’adunata fascista a Roma o a Norimberga, la celebrazione del giubileo della regina inglese nel 2002, una festa del 4 luglio in una cittadina americana, devono tutti la propria struttura di base alle feste ufficiali della Rivoluzione francese” (p.231). Per nazismo e fascismo lo spettacolo fu una delle armi più potenti. Lo stesso sport, nel dopoguerra subì una “carnevalizzazione”, e divenne sfogatoio sociale e un grande affare economico. Così come gli antichi romani avevano adottato il circo come fulcro della vita civica, in Occidente lo sport ha irregimentato la gioia collettiva (tra il 1980 e il 2003 negli Stati Uniti si costruirono centouno nuovi stadi con almeno settantamila posti a sedere!).

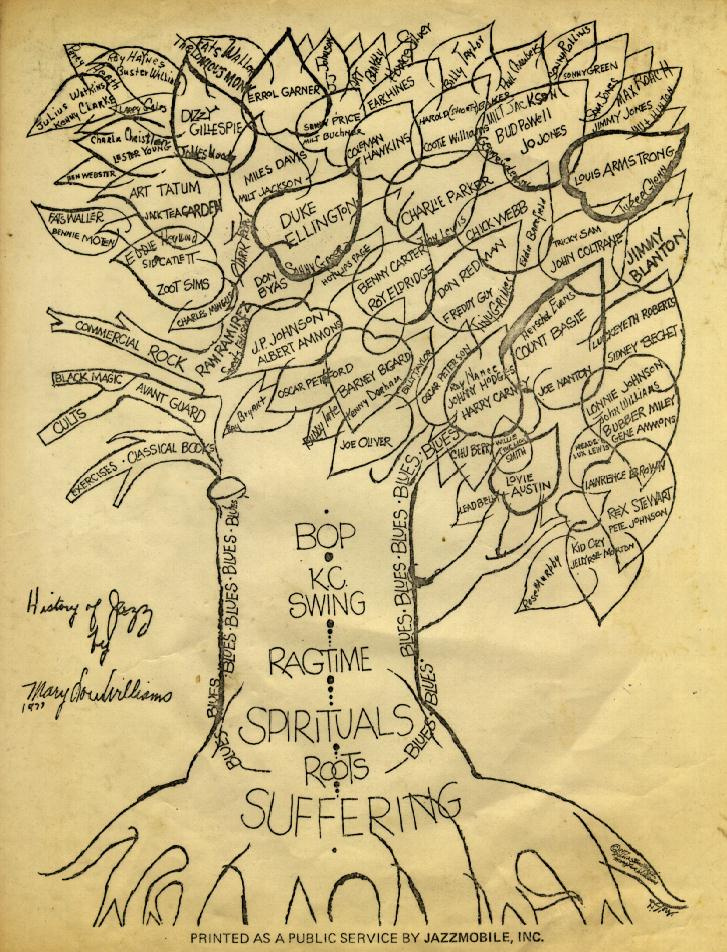

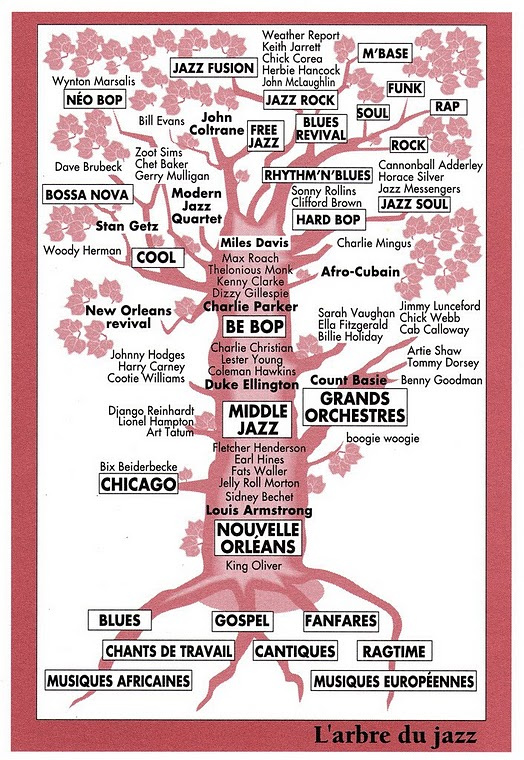

L’imperialismo economico e culturale occidentale, tuttavia, non piegò l’estasi, le culture di dominio si scontrarono con le altre e si incrociarono creando nuove possibilità di “resistenza”. Fu una vera “rivoluzione estatica”, come la definisce l’autrice, dall’Indonesia alla Melanesia, dal Nord America all’Africa. Si pensi solo alla musica afro-americana, il blues, il jazz, rock’n’roll e hip hop. Uno scenario che propiziò, nell’Occidente post-festivo “La rivolta rock” che negli anni Sessanta “resuscitò la tradizione antica della celebrazione estatica” (p.245). Quando il nero Jimi Hendrix a Woodstock dilaniò l'inno nazionale americano con la sua Stratocaster lanciò un urlo planetario, un simbolo straordinario della revanche estatica. Quello fu probabilmente il momento simbolicamente culminante dell’epoca. Il fatto è che “non vuole proprio andarsene, questa possibilità estatica”, dice l’autrice, “perché la capacità di provare gioia collettiva è profondamente codificata in noi quasi quanto quella dell’amore erotico” (p.314).

Il tema è smisurato, questa di Ehrenreich, come si diceva, è una lettura, che non fa i conti a fondo con la realtà globale digitalizzata in cui ora noi viviamo. All’epoca di Woodstock al mondo c’erano 3,6 miliardi di uomini, oggi siamo all’incirca 8 miliardi: come dire, anche il bisogno estatico assume necessariamente dimensioni straordinarie. E poi andrebbe indagata la “gioia in rete”, ad esempio, a cui larghissime masse planetarie afferiscono? Affidiamoci per ora alla saggezza e alla lucidità dello psicoanalista Elvio Fachinelli, prima ricordato, che a mio avviso centra il cuore della questione:

L’estasi è “uno strato percettivo, emozionale, cognitivo, che è stato colto perlopiù come un’area di frontiera, pericolosa dal punto di vista dell’affermazione di un Io personale, ben individuato. Uno strato che, forse, proprio per questo accantonamento, che è stato una necessità per la maggioranza degli esseri umani. […] Si tratta di superare, in definitiva, il nostro generale disconoscimento dell’estatico, cogliendo in esso un momento originario di molteplici esperienze, probabilmente delle esperienze più creative della vita umana. L’apex mentis, l’apice della mente, secondo la definizione medioevale, ne è anche la base, e non può essere ridotto alla situazione mistica, che è soltanto una delle sue forme. Abbiamo dunque davanti un’esigenza antropologica, che sta a noi non perdere né sciupare. È sicuro che questo movimento sarà da taluni, e forse da molti, interpretato come un ricorrente tentativo di distruggere o indebolire la Ragione, e forse l’Io stesso, e di tornare così a un indistinto originario. È forse venuto il tempo che chi pronuncia tali sentenze si chieda piuttosto se non sia in lui questa debolezza, o questa paura di debolezza; e se la temuta abolizione dell’Io nelle esperienze estatiche non significhi in realtà contribuire a salvare questo stesso Io dal rischio impellente di essere assorbito nella Ragione tecnica, scientifica, burocratica” (Elvio Fachinelli, La mente estatica, Adelphi, 1987, pp.11-12).

E se Woodstock torna io ci vado!