Simone Weil e gli attivisti

L’attivismo è una disposizione d’animo, un’indole, un’inclinazione della personalità o qualcosa del genere. Essere attivisti vuole dire “darsi” a una certa causa, ma senza appartenervi, senza esserne integrati. Diciamo che non si può dare un “Partito Attivista”, perché sarebbe un istituzionalizzare qualche cosa di vivo proprio perché non istituzionalizzato. L’attivismo abbraccia il divenire costante, se ne fa carico, senza “incatenarsi” a statuti e protocolli; l’attivismo sceglie il divenire “nel momento in cui degli esseri sono partecipi di processi multipli di liberazione” come dice Miguel Benasayag. Ma su questo torneremo dopo.

Nella concitazione del nostro vivere quotidiano in dubbio su tutto, nell’urgenza di fermare le negatività più intollerabili e nella necessità di mettere comunque sul fuoco qualcosa da mangiare anche per oggi, l’attivismo sembra sempre più configurarsi come la modalità più flessibile di intervento. Ancor più se pensata in un contesto di globalità digitale. Tornerà, ci auguriamo, il momento delle riflessioni più pacate, delle “sistemazioni” strutturali, di pensiero e di organizzazione sociale, ma adesso, forse, è l’ora dell’attivismo, di tirare fuori la voce e partecipare dei “processi multipli di liberazione”, appunto. Spetterà a ciascuno di noi il compito (anzi, la libertà) di identificare questi processi e stabilirne l’impellenza.

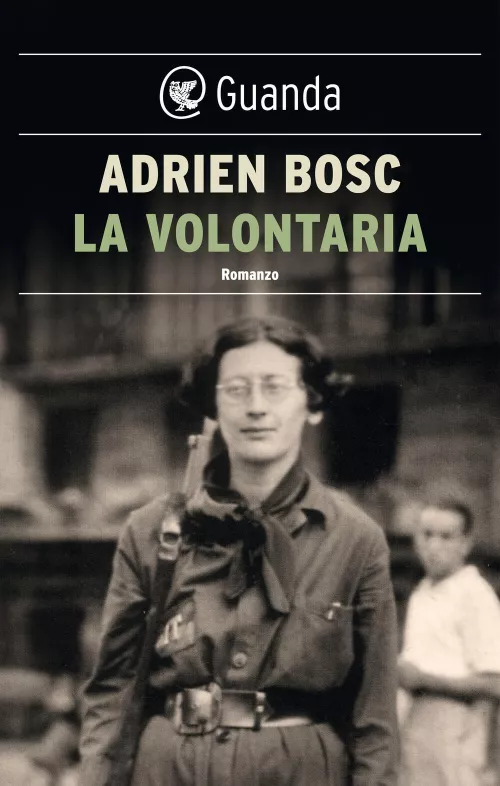

Fa bene, quindi, leggere La volontaria di Adrien Bosc (Guanda, 2023), un libro su Simone Weil raccontata proprio dal lato della sua istintualità, della sua attrazione per la vita. Non è una riflessione, se non indiretta, su un qualche tratto del pensiero della Weil, ma una focalizzazione sulla sua personalità votata al magnetismo per il senso della vita: là dove la vita aveva ragion d’essere, lì era Simone Weil. Bosc, con una efficace combinazione di rari documenti e raccordi narrativi, offre un quadro perfetto di questa istintualità, a partire dalla vicenda della partecipazione alla guerra civile spagnola nel 1936. Una storia breve, anzi brevissima, di un’esperienza conclusasi miseramente quasi subito per uno stupidissimo incidente (si ferisce gravemente una gamba cadendo accidentalmente nell’olio bollente di un recipiente della cucina da campo) che costringe Simone a ritirarsi. Dall’agosto al settembre 1936, quarantacinque giorni sul fronte dell’Aragona inquadrata nella colonna delle Brigate internazionali dell’anarchico Durruti, il tempo di “esserci” e testimoniare, di capire fin dove, tra i dubbi e le incomprensioni, il suo attivismo può spingersi. Così scrive da Parigi in una lettera a Georges Bernanos (che lo scrittore conserverà nel suo portafogli fino alla fine): “Ho lasciato la Spagna mio malgrado e con l’intenzione di tornarvi; in seguito ho deciso invece di non farlo.

Non sentivo più alcuna necessità interiore di partecipare a una guerra che non era più, come mi era parso all’inizio, una guerra di contadini affamati contro i proprietari terrieri e un clero loro complice, ma una guerra tra la Russia, la Germania e l’Italia” (p.77). Durante un viaggio in Italia nel 1937 (soggiorna soprattutto a Firenze e a Roma) accentua la sua distanza dai repubblicani spagnoli imputando loro, cioè alla loro parte politica, la chiara intenzione di costruire a loro volta un sistema di potere repressivo. Scrive: “Urterò, lo so, scandalizzerò molti miei buoni compagni. Ma quando si invoca la libertà, si deve avere il coraggio di dire quello che si pensa, anche se può dispiacere” (p.101).

Il 14 maggio 1942 Simone Weil si imbarca per New York dove i genitori, come molti altri ebrei, si metteranno in salvo dal Nazismo, ma senza riuscire a convincere la figlia a rimanere. Simone farà in modo di essere assegnata alla sede londinese di “Francia libera”, da dove tenterà (invano) di farsi paracadutare in missione nella Francia occupata. Un sentimento di grande frustrazione la invade, la goffaggine commessa in Spagna pensa sia un mascheramento della sua vera natura di paurosa. Scrive a un amico: “La mia debolezza sarà un abile calcolo? Perché la mia natura è debole. Tutto quello che è doloroso e pericoloso mi fa paura. Come potrei non disprezzarmi?” (p.118). Nell’aprile del 1943 si ammala di tubercolosi. Muore il 24 agosto ad Ashford nel Kent, dove è sepolta. Eppure, lì nel sanatorio di Ashford, avrà il coraggio di provarci ancora, di continuare a riflettere per davvero: “Ma gli esseri che malgrado la carne e il sangue hanno superato interiormente un limite equivalente alla morte ricevono al di là un’altra vita, che non è in primo luogo vita, ma che è in primo luogo verità. Verità diventata viva. Vera come la morte e viva come la vita” (p.119).

Dicevo di Miguel Benasayag, psicoanalista e filosofo contemporaneo (Buenos Aires, 1953) che a me sembra un altro splendido esempio, sottolineo contemporaneo, di attivismo. Ecco la contemporaneità come la descrive Benasayag: "Il colonialismo, il razzismo, il sessismo, la xenofobia, la dittatura dei piccoli barbari delle scuole di marketing, la tremenda dittatura dei ‘piccoli esseri normali’, tutti questi, alla maniera dei tristi pubblicitari della performance, ci invitano a funzionare bene. Noi, le donne e gli uomini per i quali i corpi sono pesanti, desideranti, sottomessi a pulsioni, noi che abbiamo l’intuizione che esistere non sia funzionare, non dobbiamo cedere a quella paura che ci invita a entrare in gabbia per la nostra maggiore felicità" (in Funzionare o esistere?, Vita e pensiero, 2019, p.35). Riccardo Mazzeo ha mostrato recentemente molto bene, proprio qui in Doppiozero, l’esperienza di Benasayag parlando di Malgrado tutto. Percorsi di vita (Jaca Book, 2023), un suo libro in cui, testimone diretto degli orrori nelle carceri argentine in cui il regime fascista lo ha rinchiuso, a diciotto anni, in quanto militante dell’ala armata dell’ERP, esalta la sua visione “da attivista”, una controcultura, dice Mazzeo, che “non mira al potere ma alla potenza che si sprigiona dai mille stati nascenti messi in atto per dare vita alla vita”. Viene da pensare che davvero, qui, nel nostro tempo, noi abbiamo ancora un’infinità di buone ragioni per coltivare la “potenza” di vita. Senza blocchi teorici (ideologici), in un servire senza asservimento, à la Simone Weil.

Ma c’è almeno un’altra figura che mi sembra in qualche modo doveroso inserire in questa “cultura attivista”, mi riferisco a Michela Murgia. La sua scomparsa, e il modo in cui se n’è andata, l’hanno inevitabilmente portata all’attenzione di tutta la nostra società. Non solo degli addetti ai lavori “letterari” (tra i quali io ho trovato particolarmente bello Le persone facili si dimenticano, Michela Murgia no di Nicola Lagioia in Lucy, qui). Dopo una vita sempre in prima fila, alla sfida incessante di una politica “parruccona”, di un costume sociale flaccido, della follia neoliberista, si è rivelata una personalità impressionante, in grado di rompere la campana di vetro della convenzione, capace di parlare della vita nel modo più esaltante proprio nel suo punto limite. Il suo attivismo è stato esemplare perché ha insegnato anche a morire. C’è chi semina sensibilità.

Gli attivisti sono personalità indisciplinate, per definizione, mal sopportano le irreggimentazioni, quelle dei partiti politici in particolare. Ma forse proprio questi “matti” portatori di una diversa intelligenza possono aiutare a liberare nuove risorse. Se è vero che l’energia collettiva della forza sociale organizzata può realizzare programmi concreti è altrettanto vero che senza il libero slancio vitale generativo dell’attivismo la politica si condanna alla cecità. Come diceva Simone Weil “La filosofia è cosa in atto e pratica”, e l’attivismo è filosofia, appunto.