Cento anni di appartenenza / Memoria dalla Grande guerra

Il 4 novembre 1918 l'armistizio di Villa Giusti, siglato il giorno prima da Italia e Austria-Ungheria, poneva fine alle ostilità fra i due Paesi. Una settimana dopo, la Prima Guerra Mondiale era finita. Evento cardine della modernità novecentesca, la Grande guerra gettava le basi per un equilibrio fragile, destinato a sfociare in un altro e ancora più sanguinoso conflitto. A un secolo esatto di distanza, che cosa rimane di quella terribile esperienza? Siamo stati davvero capaci di elaborare il trauma, o stiamo nuovamente cadendo preda di pulsioni revansciste, militariste e xenofobe? Con l'aiuto di storici, scrittori e studiosi, attraverso una serie di interventi - a questo link il primo, di Claudio Piersanti - cerchiamo di ricostruire l'impatto del primo conflitto mondiale sulla coscienza collettiva. Un modo per ripensare la memoria della Grande guerra, con un occhio al futuro.

Cento anni, un abisso del tempo. O un battito di ciglia. Pochi gradi di separazione tra la guerra e noi. Il 4 novembre 1918, data della firma a Villa Giusti dell’armistizio con la nemica Austria finiva la guerra italiana, iniziata tre anni prima. Diversa la vicenda europea, con un anno in più di combattimenti. Su alcune cose non poi così tanto. Nulla del mondo / Redimerà ciò ch’è perso /Di noi, i putrefatti di qui, scrive Clemente Rebora (Voce di vedetta morta), poeta in guerra e sottotenente di fanteria, linee goriziane. Congedato in seguito alle ferite riportate per lo scoppio di una granata. La diagnosi, “mania dell'eterno”.

Come parlare di gioia nella vittoria? La Grande guerra ha falcidiato un’intera generazione. Su circa 6 milioni di mobilitati al fronte, in Italia i morti sono stati almeno 680.000, più di 700.000 contando i deceduti negli anni successivi. Circa 1 su 10. Non c'è famiglia che non abbia perso qualcuno o qualcosa, che non sia stata colpita dagli effetti, di breve o lungo periodo della “guerra grande”. Sui 74 milioni di soldati nel mondo, alla metà sono date in sorte morte, ferite o prigionia. In chiave planetaria i numeri dei caduti, militari e civili, e poi dei feriti, dei mutilati e degli invalidi, dei prigionieri, dei profughi, degli “scemi di guerra” non si riescono a dire senza uno sgomento. Che non cessa a cento anni di distanza.

Giuseppe Scalarini, “Il carro della Vittoria”, “Avanti!”, 1° agosto 1919.

Per chi ritorna il mondo non è più lo stesso di prima. L’orrore visto da vicino segna inesorabilmente la vita. La guerra di trincea porta a conoscere un mondo anomalo, senza donne e bambini, in cui i bisogni più elementari sono negati o contrastati, dove domina la morte, anonima e senza sepoltura, la decomposizione, l'indistinzione con la terra, lo smembramento nel paesaggio sconvolto. Il mito patriottico della guerra esce polverizzato dalla morte di massa, sfigurato da sommosse e ammutinamenti che, senza molto successo, si erano tenuti nascosti: segni chiari del dissenso e del rifiuto della guerra da parte di un mondo sostanzialmente rurale e pre-moderno. L’impatto della guerra sugli intellettuali, in maggioranza interventisti o convertitisi all'interventismo prima dell’esperienza del “grande macello”, modifica radicalmente le riflessioni sulla vita e sulla morte, ma anche sulla parola e sulla politica: si pensi, in lingua tedesca, a Wittgenstein, a Freud, a Heidegger, Mann o Weber. Ma l'elenco sarebbe infinito.

Gli effetti della Grande guerra sulla società in senso modernizzante sono epocali. Il massacro dei soldati al fronte è uno dei correlati della società di massa all’indomani del suffragio universale. La trincea richiede un’adeguata partecipazione alla vita pubblica per milioni di individui affacciati per la prima volta sul palcoscenico della storia, che per la prima volta lo calpestano in massa. Da sinistra molti ritengono che la via maestra sia indicata dalla Rivoluzione d’ottobre, per punire i carnefici e restituire agli umiliati il potere negato da un lungo servaggio. Il moto spartachista in Germania è represso dalle truppe della Repubblica di Weimar affiancate dall’estrema destra dei Freikorps; in Italia le istanze socialiste si scontrano con il nascente combattentismo e con il fenomeno squadrista, destinati a fondersi nell’esperienza fascista (i cui esordi sono raccontati attraverso la narrative non fiction di Antonio Scurati nel recente M. Il figlio del secolo). Diventa chiaro che la direzione delle masse tocca a chi sa parlare la lingua della guerra e può capitalizzare volontarismo, frustrazione e rabbia, antiche e recenti, contro il sistema liberale.

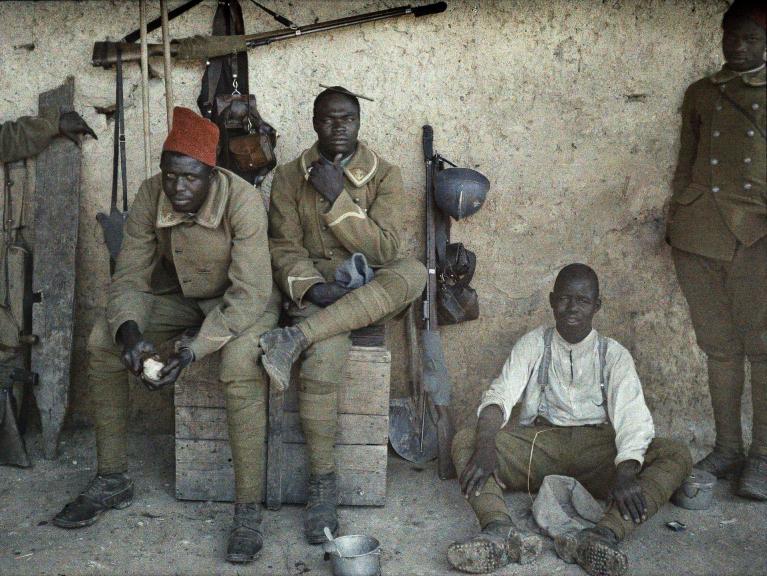

Panoramica. La Grande guerra è l'incubatrice del totalitarismo novecentesco e prepara il secondo conflitto mondiale, senza che mai nel frattempo di vera pace si tratti. È un conflitto sorto per tutelare gli interessi di un ordine a sfondo classista, razzista e imperialista: la guerra è realmente mondiale anche perché sul fronte occidentale e su quelli coloniali combattono milioni di soldati e operai di provenienza africana, araba, asiatica. Per La Gran Bretagna un milione e mezzo di indiani; quasi cinquecentomila soldati dalle colonie in Africa e in Indocina per la Francia; quattrocentomila gli afroamericani chiamati alle armi in USA: sono loro i “veri militi ignoti” (P. Mishra) della prima guerra mondiale. Sorta dalle contraddizioni interne al progetto di dominio globale dell’Occidente, la grande guerra è anche il momento in cui la violenza coloniale, che l'Europa ha esercitato fuori dall'Europa, ritorna sul continente e inaugura la lunga stagione di conflitto che attraversa tutto il Novecento.

Soldati del Senegal coscritti nell’esercito francese sul fronte occidentale, giugno 1917 (ph. Galerie Bilderwelt/Getty Images).

L’ordine internazionale scaturito dalla guerra 1914-1918 è fragile. La «pace punitiva» sorta a Versailles non rimuove le cause della catastrofe del 1914, radicalizza ulteriormente le ragioni e le retoriche, in particolare tra Francia e Germania. La carta dei rapporti tra le potenze europee esce profondamente mutata: dalla disintegrazione dell’impero austro-ungarico e di quello ottomano, territori immensi in cui diverse aspirazioni all’indipendenza erano state all'origine del conflitto; dalla rivoluzione bolscevica in Russia, con il suo portato di instabilità nelle relazioni internazionali post-belliche e con una frattura ideologica inedita nella modernità; dall'intervento diretto nelle questioni europee in grande stile, con l’ingresso nel conflitto degli Stati Uniti nel 1917. Nel decennio successivo alla fine della guerra, un nuovo instabile ordine internazionale poggia su una Società delle Nazioni, immobile di fronte alla rinata nazione tedesca, resa feroce dalla povertà e dall’umiliazione. I fascismi proliferano ovunque e sanno farsi governo “armato” in Italia, Germania, Spagna, Ungheria, Romania, Polonia... Questa guerra diventa il primo tempo di una guerra dei trent’anni del XX secolo.

La memoria del conflitto è stata centrale nel discorso pubblico e nelle esistenze individuali del dopoguerra. Ricordarla significa fare i conti con un bilancio tragico, dare voce al dolore per la scomparsa di milioni di giovani soldati, l'esercito-moltitudine di dispersi nella morte, nello spazio geografico, nella follia. Bisogna escogitare un'adeguata elaborazione del lutto, trovare linguaggi appropriati e proporzionati per una perdita di dimensioni inaudite. Da qui la colata monumentale di marmo e bronzo che ricopre l’Europa, pur con le comprensibili differenze tra paesi e governi, autoritari o liberali. La commemorazione dei morti è il perno centrale di una religione della patria, in nome della quale sono istituiti cimiteri militari, riti funebri collettivi, luoghi pubblici e privati della memoria. Un insieme eclettico e solenne di immagini e concetti classici, romantici e religiosi – i motivi tradizionali della cultura – prova ad attribuire senso a quell’evento, sacralizzandolo e nazionalizzandolo nell'educazione delle masse alla patria.

In Italia è il fascismo che si appropria del nome dei morti da vendicare, si fa interprete della guerra e monopolizza il management della memoria: nell'immediato, in tal senso, il combattentismo non è stato in grado di evolvere in senso pacifista. Altrove poteva accadere, come in J'accuse di Abel Gance, o nell'operazione visiva Krieg dem Kriege di Ernst Friedrich.

Nel nome dei caduti, la celebrazione della vittoria nazionale del 4 novembre 1918 la si è voluta unanimistica e consensuale, capace di unire autorità e popolo, militari e civili.

Maria Bergamas.

Nel 1921, terzo anniversario della vittoria, l’Italia celebra, sull’esempio francese e inglese, il suo Milite ignoto, realizzando un maestoso funerale civile. Una manifestazione imponente per la morte di massa, per simboleggiare il lutto della comunità nazionale italiana saldandola con i vincoli familiari. La salma di un soldato italiano sconosciuto. Un generale, un colonnello, un tenente e un sergente (medaglie d'oro), un caporal maggiore e un soldato semplice (argento) scelgono il corpo di un soldato dall'identità sconosciuta da ognuna delle undici zone di guerra; nella basilica di Aquileia quattro ufficiali accompagnano Maria Bergamas, madre triestina di un disperso. È lei a scegliere la bara che andrà all'Altare della patria, portata da Aquileia a Roma su un treno, in un viaggio accompagnato da manifestazioni di partecipazione popolare luttuose e esultanti lungo i binari della ferrovia. Un eroe senza nome è un simbolo dal significato inesauribile: padre, figlio o marito, ex-commilitone, “camerata” che ha donato la vita per la patria o “proletario” sacrificato sull’altare dell'ingiusta guerra dei padroni. A Roma, nel Vittoriano, il rito del funerale dell’anonimo figlio del popolo si svolge alla presenza di militari e società civile e di una massa di cittadini, romani e italiani. Vittorio Emanuele III bacia una medaglia d'oro che viene inchiodata alla bara con un martello d'oro. Sontuoso e commovente, a suo modo magico, il funerale del Milite ignoto è una celebrazione mistica della patria, di inusitata potenza.

La religione della morte coniugata dal fascismo si muove sulla verticalizzazione di questo asse.

Nel 1919 Mussolini fonda il Movimento dei Fasci di combattimento, in piazza San Sepolcro a Milano: aderiscono gli ambienti del reducismo post-bellico e dell'interventismo rivoluzionario-conservatore (futuristi, Arditi, repubblicani, sindacalisti rivoluzionari) che si portano dietro atteggiamenti e ideologia bellica, con l'obiettivo di «perpetuare lo spirito di guerra in tempo di pace». I fascisti riprendono la bandiera degli Arditi – il teschio con le ossa incrociate –, tributano un culto religioso per il Gagliardetto, in cui vedono fede e comunione, unità tra vivi e morti. Nel 1922 la formula di giuramento della Milizia fascista suona così: «Nel nome di Dio e dell'Italia, nel nome di tutti i caduti per la grandezza d'Italia, giuro di consacrarmi tutto e per sempre al bene dell'Italia». La morte è invocata continuamente, atto di sfida e di “ottimismo tragico e attivo”: affermare la fede nella vita, nell'immortalità della fama e dell'onore; cortei, vessilli, bandiere, tamburi, fiaccole e il rito dell'appello, a cui la folla inginocchiata rispondeva «presente!». Un funerale fascista è una macchina scenica e rituale suggestiva e coinvolgente.

Sacrario militare di Redipuglia.

Luogo esemplare di questa rete discorsiva è Redipuglia (già Sredipolje), in provincia di Gorizia, i cui centomila sepolti ne fanno il maggior sacrario militare europeo e uno tra i più imponenti monumenti ai caduti della Grande guerra. Tra retoriche belliciste e dolore per la perdita, fin dalla fondazione del primo memoriale, antecedente all'attuale, Redipuglia è un tempio per il mito della nazione, fondato sull'immagine del sacrificio e centrato sulla fusione tra il luogo, teatro di combattimenti, e sepolture dei soldati. Inaugurato nel 1923 sul vicino colle sant’Elia, il sacrario ripensato dal fascismo del 1938 – è la sua forma ancora attuale – mostra le trasformazioni della religione politica fascista, nel senso di una ritualità dello Stato che trasferisce le credenze nel martirio e nella resurrezione dal piano personale a quello collettivo per farlo coincidere con la rigenerazione della “nuova” nazione. Con l'impressionante dimensione monumentale della struttura a gradoni aumenta il numero dei defunti fino a oltre centomila.

Quarantamila nomi sono accompagnati dalla scritta PRESENTE, a rievocare l'appello dei funerali squadristi; ai militi si aggiunge il sarcofago del Duca d'Aosta, comandante della III Armata (morto nel 1931). Tra di loro un'unica donna, l'infermiera volontaria Margherita Kaiser Parodi, nipote del senatore Orlando e morta di “spagnola” a 21 anni (A noi, tra bende, fosti di Carità l'Ancella, Morte fra noi ti colse. Resta con noi sorella).

La spersonalizzazione massificante della morte risponde qui al concetto totalitario del primato dello Stato sull'individuo e il nuovo assetto inserisce la Grande guerra in una narrazione funzionale alla vocazione imperiale e bellica del fascismo. L'inaugurazione, il 18 settembre 1938, di fronte a cinquantamila veterani è contestuale al viaggio di Benito Amilcare Andrea Mussolini a Trieste, che in Piazza Unità d'Italia annuncia la legislazione razzista antiebraica.

Non è né piacevole né facile ragionare su cosa lascia nella memoria pubblica questo centenario della Grande guerra in un momento politico segnato in modo inequivocabile dal ritorno massiccio delle retoriche nazionaliste e patriottiche, in chiave anti-europea, populista, sovranista, post-fascista, razzista, tradizionalista, neo-patriarcale. (NB: Scelgo deliberatamente di non linkare a materiali in tal senso, perché ritengo che non abbiano diritto a un ulteriore spazio di diffusione virale. I conflitti ideologici si combattono anche con gli algoritmi).

Vent’anni di monumentalità fascista e la seconda guerra mondiale italiana, totalitaria e imperialista, hanno ridotto la bandiera patria a poco più di uno straccio. È toccato alla Repubblica italiana fondata sul lavoro e nata dalla Resistenza riproporre un modello di Stato democratico come spazio pubblico, tutto da ricostruire nel nome di un riscatto morale, sociale, economico, culturale e di un protagonismo inclusivo della società nel suo insieme. Una strada in salita, un progetto incompiuto e continuamente ostacolato. Eppure cento anni di Grande guerra, anche in storiografia, ci dicono cosa dovrebbe essere l'Europa, dopo che le nazioni si sono dilaniate vicendevolmente. L'Europa che nascerà nel secondo dopoguerra vuole essere il rovesciamento di quella guerra, dopo il primo fallimento. Un altro progetto incompiuto e ostacolato, rimandato a data da destinarsi, e che oggi vogliamo diverso nel suo rapporto con il mondo post-coloniale.

Cento anni, un abisso del tempo. O un battito di ciglia. Pochi gradi di separazione tra la guerra e me. Due nonni, Francesco e Carlo, da tempo scomparsi e mai conosciuti, che nel 1918 a Caporetto erano poco più che ragazzi. Sopravvissuti entrambi, come sbandati: fanti, uno “disertore” e uno prigioniero di guerra. Quel che so della loro guerra lo so dai loro figli, i miei genitori. Bambini nella seconda guerra mondiale e testimoni di altre storie, che poi proprio altre non sono mai.

'Nell'eco di voci ora mute', il nipote, il figlio, lo studioso impara a sentire anche le loro, impara a districarle e a dare loro volti, luoghi e contesti. Voci di una moltitudine senza nome che ha condiviso l'incubo e l'assurdità della guerra e nello stesso tempo ha scoperto molto della solidarietà. Dei ritorni, dei nascondigli, delle difese, delle umiliazioni, delle medaglie postume, dei silenzi e delle notti insonni per tanti giorni a venire. Storie di ferite e di fratellanze inedite, legami che uomini e donne hanno saputo trovare nella difficoltà estrema in un remoto fazzoletto di Europa. Questo mi rimane di cento anni fa. Questo dobbiamo riuscire a dire di quei cento anni che sono passati.