Masochismo e teoria del cinema / Noël Burch: elogio della viragofilia

Da sempre, il problema della teoria del cinema è che di esso, preso dal lato della sua generalità e dei suoi contorni essenziali, non c'è quasi nulla da dire. Il tempo, che l'uomo pensa come interiore, viene presentato dal cinema come esteriore. Sullo schermo non viene proiettato alcun movimento (dunque tempo) “reale”, bensì 24 fotogrammi fissi al secondo che è la nostra coscienza a “muovere” grazie alla persistenza retinica delle immagini. Ma quel movimento/tempo sta comunque “là fuori”, reificato. Parimenti, il cinema ha qualche presa su di noi solo quando ci fa riconoscere “là fuori”, nell'estensione spaziale delle immagini, il nostro stesso desiderio. Ciò che credevamo intimo si rivela esterno, quando non addirittura estraneo. Se il cinema sembra “guardarci dentro”, è perché al cinema il nostro sguardo desiderante sta lì, davanti a noi, come un oggetto. Sbattendoci in faccia questa estraneità nei confronti di noi stessi, il cinema reinventa ad uso della modernità la nozione aristotelica di “catarsi”: tutto qui. Ora, poche cose sono difficili quanto sfondare una porta aperta. Ma cos'è la retorica se non l'arte di sfondare le porte aperte? Per questo, i migliori teorici del cinema (André Bazin su tutti) sono stati anche maestri di retorica.

Noël Burch nel 2010.

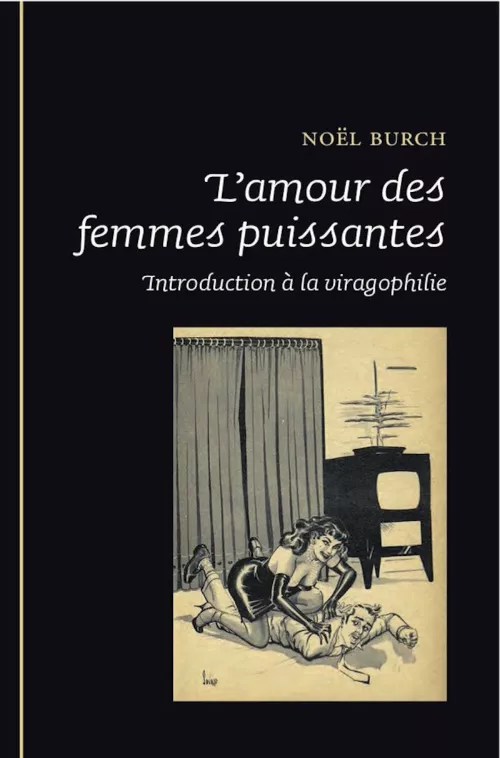

Per una via sensibilmente diversa da questa, arriva ora ad aggiungersi al ristretto olimpo dei teorici cinematografici di massima levatura il quasi ottantacinquenne Noël Burch. Non che la sua carriera fino ad ora sia stata indifferente: al contrario, da decenni quella di Burch è una delle voci più autorevoli, preziose e ascoltate. Ma con questo suo L'amour des femmes puissantes, egli ha compiuto un decisivo salto di qualità, che finisce per rideterminare retroattivamente la sua intera produzione teorica (e non solo) in quanto cinema.

Per spiegare quest'ultima affermazione, è necessario ripercorrere in breve le fasi di tale produzione; e il lettore ci scuserà se, per farlo, dovremo ricorrere alla più abusata delle metafore cinematografiche: il nastro di Moebius. Nato a San Francisco nel 1932, Burch si trasferisce a Parigi in giovane età per frequentare l'IDHEC, all'epoca la scuola di cinema ufficiale in Francia. Autore di una ristretta ma interessantissima filmografia (che in questa sede trascureremo), Burch si concentrerà soprattutto sulla teoria: negli anni Sessanta farà parte dei prestigiosi Cahiers du Cinéma, e la sua attività per la rivista confluirà poi in Prassi del cinema (1969), volume a tutt'oggi imprescindibile per districarsi nel e dall'equivoco che ci fa scambiare il cinema per un linguaggio (cosa che il cinema non è) con la bussola della distinzione (e dell'articolazione reciproca) tra campo e fuoricampo, tra quello che vediamo nel perimetro dell'inquadratura e ciò che preme tutt'intorno.

“The Gay Shoe Clerk”, (1903), di Edwin S. Porter.

“The Gay Shoe Clerk”, (1903), di Edwin S. Porter.

Non meno indispensabile è Il lucernario dell'infinito (1991), documentatissima dissezione del cinema delle origini compiuta al fine di ricostruire come si sia passati dalla ricchezza primigenia a quel Modo di Rappresentazione Istituzionale che imbriglia le risorse del cinema negli schemi narrativi mutuati dal teatro naturalista dell'Ottocento, e che conoscerà con Hollywood il proprio apogeo. Fra i due, il giustamente pluricelebrato To the Distant Observer (1979, inedito in Italia), frammenti di un discorso amoroso verso il cinema giapponese, cuciti insieme in modo da far sembrare quest'ultimo come una sorta di alternativa vivente all'imperialismo dell'incorreggibilmente occidentale Modo di Rappresentazione Istituzionale. Prendendo spunto da Barthes e ritorcendolo con un colpo da maestro contro lo strutturalismo stesso, Burch impugna un impressionante numero di film nipponici per dimostrare che da quelle parti si è riusciti a mettere in piedi un cinema maggiormente capace di staccarsi dalla standardizzazione hollywoodiana, grazie a un modo di legare insieme campo e fuoricampo inconcepibile alle nostre latitudini.

Fin qui, il Burch formalista, quello che prende il cinema dal lato della forma e delle sue articolazioni grammaticali. Verso la metà degli anni Novanta, tuttavia, si verifica un voltafaccia clamoroso. Dopo Red Hollywood (1995), studio sui professionisti hollywoodiani perseguitati dal maccartismo (realizzato insieme a Thom Andersen, altro geniale teorico/cineasta) ed ideale transizione verso il suo nuovo corso, Burch si attacca sempre più sfacciatamente al contenuto. Anche grazie all'influenza di Géneviève Sellier, con la quale collaborerà in più occasioni, Burch sposa vieppiù la causa femminista, e si dedica a ricostruire come, dove e perché la piaga del maschilismo abbia potuto attecchire nelle immagini cinematografiche.

Ecco perché si è tirato in ballo il nastro di Moebius. Nel cinema, ancor più che in altri ambiti, gli argomenti a favore dell'inseparabilità di forma e contenuto si sprecano, e sono talmente facili da rintracciare che non vale nemmeno la pena dilungarvisi. Burch ha iniziato il suo percorso dal lato della forma e a un tratto si è accorto di essere passato, pur tirando sempre dritto, al lato opposto, quello del contenuto. Il passo successivo, logicamente, poteva essere solo quello di tagliare netto il nastro stesso, di approdare finalmente al di là della fallace distinzione fra l'una e l'altro.

“Noviciat” (1965), di Noël Burch.

“Noviciat” (1965), di Noël Burch.

Si tratta insomma di passare al cinema tout court. Non necessariamente facendo film, ma rimanendo fedeli, da dentro la teoria, a ciò che davvero definisce il cinema, ovvero l'estraneità di ciò che penseremmo come intimo. Questo è quanto compie L'amour des femmes puissantes, un volume in cui Burch si mette letteralmente a nudo, innanzitutto in senso biografico. In esso egli rivela, infatti, ciò che molti indizi nel corso della sua carriera (ad esempio la fantasia erotica Noviciat, cortometraggio da lui realizzato nel 1965) lasciavano presagire, e cioè che la sua intera esistenza è ruotata intorno a un preciso fantasma masochista. E in quest'ultima frase l'aggettivo “preciso” ha ancora più rilevanza di “masochista”. Fin dalla più tenera età, Burch ha sognato di essere sottomesso fisicamente da donne sufficientemente capaci di usare il proprio corpo (soprattutto con il determinante ausilio delle arti marziali) per soggiogarlo. L'amour des femmes puissantes è un tentativo di dettagliare con il distacco dello scienziato (o dello scrittore flaubertiano) la sua viragofilia, termine che designa una sorta di sottoinsieme del masochismo maschile caratterizzato dall'attrazione per le donne forti capaci letteralmente di “mettere il maschio sotto”, rendendolo fisicamente inoffensivo (anche nel senso di “attraverso il proprio fisico”). Il dolore può esserci e spesso c'è, ma l'essenziale non passa di lì.

Quale senso abbia un'operazione del genere, ce lo spiega Géneviève Sellier nella prefazione, con una formula arcinota, semplice ma perfettamente calzante: «il personale è politico». Nulla infatti potrebbe essere più lontano dalle intenzioni di Burch della mera autobiografia. Certo, non ci risparmia nulla: dal farsi largo delle prime pulsioni viragofile alle partner consenzienti incontrate nella vita adulta, incluse quelle rintracciate prima col mitico minitel transalpino e poi con quell'ovvio game changer che in circostanze come le sue sarà internet – dove peraltro Burch pubblicherà numerosi racconti erotici a sfondo viragofilo, alcuni dei quali, di notevole fattura letteraria, debitamente inclusi in questo suo volume. Tutto questo però si intreccia a doppia elica non solo con la riflessione teorica (forte di un alto livello di consapevolezza, ottenuta con un'ampia gamma di strumenti che spaziano dal culturalismo alla psicanalisi senza che mai questo eclettismo metodologico degeneri in abuso) sulla propria passione, ma anche con una nutrita messe di esemplari di cultura popolare pieni di imbattibili forzute e di maschi sopraffatti.

Locandina di “Faster, Pussycat! Kill! Kill!” (1965), di Russ Meyer.

Locandina di “Faster, Pussycat! Kill! Kill!” (1965), di Russ Meyer.

Dai fumetti del periodo interbellico a Russ Meyer, da serie tv di successo come Dark Angel e Relic Hunter ai video amatoriali sul tema facilmente reperibili in rete: tutto contribuisce, secondo Burch, a indicare nella viragofilia l'elefante nella stanza dell'antropologia statunitense, lo scenario fantasmatico segretamente (ma nemmeno troppo) soggiacente di un'intera civiltà. Come già sottolineava Leslie Fiedler nel capitale Amore e morte nel romanzo americano, l'imponente processo di civilizzazione di un intero continente che ha dato luogo agli States ha avuto come premessa fondativa l'allontanamento e finanche l'esclusione della “europea” autorità paterna. Da qui il grande potere simbolico che l'homo americanus è disposto a concedere all'altra metà del cielo, controbilanciato da quello reale (politico, economico, sociale etc.) che invece mantiene saldamente nelle proprie mani.

Da un lato dunque la donna viene magnificata, dall'altro viene sottomessa. Si tratta del resto della stessa ambivalenza alla radice della viragofilia e forse del masochismo maschile in genere: l'uomo accetta di essere sottomesso e di diventare un oggetto del potere della donna, ma solo nella misura in cui quest'ultima finisce così per aderire al fantasma maschile. Questo circolo vizioso, matrice inevitabile di un senso di colpa impossibile da emendare, ha connotato e proficuamente stritolato l'intera esistenza, per propria stessa ammissione, di Burch stesso, studioso il cui volenteroso femminismo è sempre stato accompagnato dalla consapevolezza dell'intrinseca insostenibilità della propria posizione. È nel tentativo disperato di fuggire questa contraddizione che egli si è profuso con impressionante zelo, nel corso dei decenni e in questo stesso libro, a dissezionarne le implicazioni, nella lotta tra i sessi come in quell'altro agone, ad esso variamente intrecciato, che è il conflitto di classe.

Come si esce da questo vicolo cieco? Abbandonando le impasse della teoria del cinema, ed entrando nel cinema. Ribadiamolo: questo non vuole necessariamente dire “facendo film”. Si tratta piuttosto di fare un passo indietro, per vedere il proprio desiderio come “non-proprio”, come appartenente non all'individuo-Burch, ma a un abbondante sostrato sociale e culturale che lo eccede da ogni parte. È questo passo indietro che compie L'amour des femmes puissantes, libro che programmaticamente si propone quale esplicito prolungamento di Amore e morte nel romanzo americano: muovendosi nel medesimo solco, questo inclassificabile trattato vuole essere quella psicopatologia sessuale di carattere anche personale che la straordinaria mitografia socio-culturale di Fiedler avrebbe dovuto essere, e in fondo non è. Non un'analisi esteriore e distaccata della viragofilia, né un'analisi autobiografica della propria viragofilia, ma un'analisi in cui l'analista si riconosce nel proprio oggetto. Ed è essenzialmente questo, il cinema: lo sguardo che, “ri-guardato” dal film, si scopre interno al proprio oggetto, fino a riconoscersi lui stesso come un oggetto là fuori.

Copertina di Gill Fox per “Lady Luck” n. 88 (aprile 1950).

Copertina di Gill Fox per “Lady Luck” n. 88 (aprile 1950).

Descrivendo uno dei suoi tanti incontri con donne capaci di usare le arti marziali per sottometterlo, Burch si lascia scappare un'affermazione di vertiginosa pregnanza teorica. Si lamenta, cioè, del fatto che la partner di turno usava il suo corpo senza sentimento, come mera esecuzione impersonale di una tecnica. Costei, insomma, rovinava tutto perché indulgeva in quello che a buon diritto possiamo chiamare (anche se Burch non arriva a pronunciare la parola magica) formalismo. Sì, proprio lui, proprio quel peccato originale che aveva segnato una parte considerevole della sua carriera, verso cui Burch non è tanto tenero: To the Distant Observer, opera che innumerevoli cinefili e studiosi ammirano sconfinatamente, viene liquidata in due parole, con un'espressione appena meno sbrigativa di un «ma sì, mi ero invaghito del Giappone perché all'epoca ero tutto preso dalle arti marziali». A ben guardare, però, non si tratta di tenerezza o meno, quanto dell'aver raggiunto finalmente quella sovrana libertà nei confronti di se stessi che permette di guardare a se stessi con la stessa distanza che si riserverebbe a un oggetto estraneo. Ed è una libertà che il cinema sa insegnarci come nient'altro. Anche in un secolo come questo, nel quale, a differenza di quello passato, il cinema occupa una posizione marginale, spodestato da quel fenomeno davvero totalizzante, anche da un punto vista storico, che è la Rete.

Con internet, dare sfogo alla viragofilia come a un gran numero di altre passioni più o meno eterodosse diventa improvvisamente facilissimo: proliferano siti di incontri ad hoc, forum di appassionati, chat specializzate e quant'altro. L'amour des femmes puissantes, un libro di teoria che è cinema, ci ricorda tuttavia che il cinema è ancora in grado di darci qualcosa che Internet non ci può dare: quella distanza tra se stessi e il proprio desiderio che quel trionfo delle identità autocostruite che è internet fa di tutto per annullare.