Speciale

Scrittura a mano

Lei ha un metodo di lavoro?

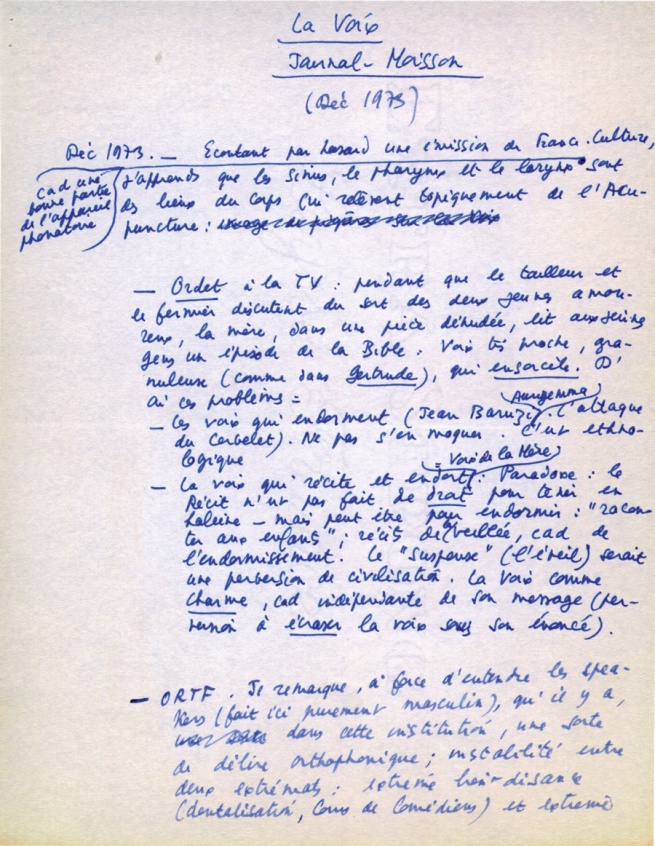

Tutto dipende dal livello a cui uno colloca la riflessione sul lavoro. Se si tratta di visioni metodologiche, non ne ho. Se, per contro, si tratta di pratiche di lavoro, è molto evidente che ne ho. E qui la sua domanda mi interessa nella misura in cui una sorta di censura considera giustamente come tabù questo soggetto, col pretesto che sarebbe futile per uno scrittore o un intellettuale parlare della propria scrittura, del proprio timing o del proprio tavolo da lavoro. Quando sono in molti ad accordarsi nel giudicare che un problema è senza importanza, generalmente ne ha. L’insignificanza è il luogo della vera significanza. Non bisogna mai dimenticarlo. Ecco perché mi sembra fondamentale interrogare uno scrittore sulla sua pratica di lavoro. E questo, collocandosi al livello più materiale, direi quasi minimale, possibile. Significa fare un gesto antimitologico: contribuire a capovolgere quel vecchio mito che continua a presentare il linguaggio come lo strumento di un pensiero, di un’interiorità, di una passione o non so cos’altro, e la scrittura, di conseguenza, come una semplice pratica strumentale.

Come sempre la storia ci indica bene, del resto, la via da seguire per capire che gesti sentiti da noi molto laici e futili, come la scrittura, sono in realtà pesantemente caricati di senso. Quando si ricollochi quest’ultima nel suo contesto storico, anzi antropologico, ci si accorge che si è circondata per molto tempo di tutto un cerimoniale. Nell’antica società cinese ci si preparava a scrivere, cioè a maneggiare il pennello, al termine di un’ascesa quasi religiosa. In certe abbazie cristiane del Medioevo i copisti si dedicavano al loro lavoro solo dopo un giorno di meditazione. Personalmente io chiamo l’insieme di quelle ‘regole’, nel senso monastico del termine, che predeterminano l’opera (è importante distinguere le diverse coordinate: tempo di lavoro, specie di lavoro e gesto in sé della scrittura), dei ‘protocolli’ di lavoro. L’etimologia è chiara: significa il primo foglio che si incolla preliminarmente all’opera.

Vale a dire che il suo lavoro si inscrive in un cerimoniale?

In certo modo, sì. Prendiamo il gesto della scrittura. Dirò, per esempio, che ho un rapporto quasi maniacale con gli strumenti grafici. Li cambio abbastanza spesso per puro piacere. Ne provo di nuovi. Del resto possiedo troppe stilografiche. Non so neppure cosa farne. Ma dal momento che ne vedo una, mi fa voglia. Non posso impedirmi di comprarla.

Quando sono apparsi sul mercato i pennarelli, mi sono piaciuti molto (il fatto che fossero di origine giapponese, confesso, non mi dispiaceva.) Poi men ne sono stancato, perché hanno il difetto di inspessirsi troppo rapidamente. Ho utilizzato anche il pennino: non il sergent-major, che è troppo secco, ma pennini più morbidi. Insomma, ho provato tutto… salvo la biro, con cui non sento decisamente nessuna affinità. Anzi, per essere un po’ cattivo, esiste direi uno ‘stile biro’ che è veramente un ‘piscia-copia’, una scrittura puramente trascrittiva del pensiero. In conclusione torno sempre alle buone stilografiche a inchiostro. L’essenziale è che possano procurarmi quella scrittura dolce cui tengo in modo assoluto.

Perché scrive tutte le sue opere a mano?

Non è così semplice. Per quanto mi concerne, bisogna distinguere due stadi nel processo di creazione. Vi è prima il momento in cui il desiderio investe la pulsione grafica, approdando a un oggetto calligrafico. Poi c’è il momento critico, in cui quest’ultimo passa a darsi agli altri in maniera anonima e collettiva trasformandosi a sua volta in oggetto tipografico (e bisogna pure dire, commerciale; la cosa comincia già a questo punto). In altri termini, prima scrivo tutto l’intero testo a penna, poi lo riprendo da capo a fondo macchina (con due dita perché non so battere). Finora, queste due tappe – la prima a mano, la seconda a macchina – per me, in qualche modo, erano sacre. Ma devo precisare che sto cercando di effettuare un mutamento.

Mi sono regalato una macchina da scrivere elettrica. Tutti i giorni mi esercito a scrivere per una mezz’ora, nella speranza di convertirmi a una scrittura più dattilografica. A questa decisione sono stato portato prima di tutto da un’esperienza personale. Avendo più lavori da eseguire sono stato talvolta obbligato (non mi piace molto, ma mi è successo) a dare dei testi a dattilografare. Quando vi ho riflettuto sopra, mi sono sentito molto a disagio. Senza fare nessun genere di demagogia, questo rappresentava l’alienazione del rapporto sociale in cui un essere, il copista, è confinato nei confronti del padrone in un’attività direi quasi schiavistica, laddove il campo della scrittura è proprio quello della libertà e del desiderio. Insomma mi sono detto: “Non c’è che una sola soluzione. Bisogna che impari davvero a battere a macchina”. Philippe Sollers, a cui ho parlato della questione, mi ha spiegato del resto che, appena si riesca a battere a macchina a velocità sufficiente, la scrittura diretta crea una sorta di spontaneità particolare che ha la sua bellezza.

La mia conversione, lo confesso, è lungi dall’essere acquisita. Dubito persino di poter mai cessare del tutto di scrivere a mano, per passatista e individualista che sia la cosa. In ogni caso, ecco a che punto sono. Lealmente, cerco di avviare questo mutamento. E il mio pregiudizio ha già un po’ ceduto.

Annette importanza anche al luogo del lavoro?

Non mi riesce di lavorare in una stanza d’albergo. Non è l’albergo in sé che mi disturba. Non è una questione di ambiente o di sfondo, ma di organizzazione dello spazio. (Non per nulla sono strutturalista o mi si attribuisce tale qualifica!) Per poter funzionare mi occorre essere in grado di riprodurre strutturalmente il mio spazio laborioso abituale. A Parigi, il luogo in cui lavoro (tutti i giorni dalle 9.30 alle 13; questo timing regolare da funzionario della scrittura mi va meglio del timing aleatorio che presuppone uno stato di continua eccitazione) si situa nella mia camera da letto (che non è quella in cui mi lavo e consumo i pasti). Si completa con un luogo di musica (suono il piano tutti i giorni, press’a poco alla stessa ora: 14.30) e con un luogo di ‘pittura’ con molte virgolette (ogni otto giorni circa esercito un’attività da pittore della domenica; mi ci vuole quindi un posto per imbrattare la tela). Nella mia casa di campagna ho riprodotto esattamente questi tre luoghi. Poco importa che non siano nello stesso locale. Non sono le pareti, ma le strutture che contano.

Ma non è tutto. Bisogna che lo spazio laborioso propriamente detto sia anch’esso diviso in un certo numero di microluoghi funzionali. Prima di tutto deve avere un tavolo. (Mi piace molto che sia di legno. Ho un buon rapporto con il legno.) Ci vuole un disimpegno laterale, cioè un altro tavolo su cui possa distendere le diverse parti del mio lavoro. E poi ci vuole un posto per la macchina da scrivere e un leggio per i miei diversi promemoria, ‘microprogettazioni’ per i tre giorni seguenti, ‘macroprogettazioni’ per il trimestre, ecc. (Non li guardo mai, si noti bene. Basta la loro semplice presenza.) Infine, ho un sistema di schede dalle forme altrettanto rigorose: un quarto del formato dei miei fogli abituali. Così infatti si presentavano fino al giorno (per me è uno dei colpi duri del mercato comune) in cui le norme sono state sconvolte nel quadro dell’unificazione europea. Fortunatamente non sono tuttavia totalmente ossessivo; altrimenti avrei dovuto riprendere da zero tutte le mie schede dall’epoca in cui ho cominciato a scrivere, venticinque anni fa.

In quanto saggista e non romanziere, qual è la parte della documentazione nella preparazione del suo lavoro?

Non è il lavoro di erudizione quello che mi piace. Non amo le biblioteche. Ci leggo anche moto male. È l’eccitazione provocata dal contatto immediato e fenomenologico con il testo tutore. Non cerco quindi di costruirmi una biblioteca preliminare. Mi contento di leggere il testo in questione, e in maniera abbastanza feticistica: annotando certi passi, certi momenti, meglio certe parole che hanno il potere di esaltarmi. Via via trascrivo sulle mie schede sia delle citazioni, sia delle idee mie, e questo, curiosamente, già in un ritmo di frase, in maniera che, sin da questo momento, le cose prendono già un’esistenza di scrittura.

Dopodiché, una seconda lettura non è indispensabile. Posso di converso riconsolidare una certa bibliografia, giacché ormai mi trovo immerso in una sorta di stato maniacale. Tutto quello che leggerò, so che lo ricondurrò inevitabilmente al mio lavoro. Il solo problema è di evitare che le mie letture di svago vengano a interferire con quelle che destino alla scrittura. La soluzione è semplicissima: le prime, per esempio un classico, o un libro di Jakobson, sulla linguistica, che mi piace in maniera tutta particolare, le faccio la sera, a letto, prima di addormentarmi. Le altre (anche i testi di avanguardia), la mattina al tavolo da lavoro. Non c’è niente di arbitrario in ciò. Il letto è il mobile dell’irresponsabilità. Il tavolo quello della responsabilità.

E quegli accostamenti inaspettati che sono la sua specialità, come li ottiene? Fa un piano prima di cominciare a scrivere?

Le corrispondenze non sono una questione di scrittura, ma di analisi del testo. Ci sono persone che hanno il riflesso strutturale e vedono le cose in termini di opposizioni. Altre non l’hanno. Tutto qui. Quanto all’istituzione del piano, riconosco di essermici conformato in un certo periodo, agli inizi di semiologia. Dopo di allora c’è stato tutto il movimento di messa in discussione della dissertazione. Anche la mia esperienza universitaria mi ha fatto vedere le costrizioni molto oppressive, per non dire repressive, che il mito del piano e dello sviluppo sillogistico e aristotelico fa pesare sugli studenti (è stato addirittura uno dei problemi che abbiamo cercato di affrontare quest’anno in seminario). Insomma, ho optato per un ritaglio aleatorio (quello che chiamo il ‘quadretto’). Il mio intento è togliere alla costruzione della dissertazione, all’angoscia del lettore, e rinforzare la parte critica della scrittura facendo vacillare la nozione stessa di ‘soggetto’ di un libro. Ma attenzione: se, sempre più, tendo a produrre i miei testi a frammenti, non per questo ho rinunciato a ogni costruzione. Quando si sostituisce il caso alla logica, bisogna vigilare perché questo, a sua volta, non diventi meccanico. Personalmente procedo secondo un metodo che chiamerei, ispirandomi a certe definizioni dello zen, ‘l’accidente controllato’. Per esempio, nella seconda parte dedicata a Sade, di Sade, Fourier, Loyola, il caso interviene solo attraverso un primo gesto di costruzione, che è consistito nel dare un titolo a ogni frammento. Nel Piacere del testo, questi sono scelti secondo le lettere dell’alfabeto. Ogni libro in sostanza esige la ricerca di una forma appropriata.

Non ha mai pensato di scrivere un romanzo?

Un romanzo non si definisce per il suo oggetto ma per l’abbandono della serietà. Sopprimere, correggere una parola, sorvegliare un’eufonia o una figura, trovare un neologismo, per me partecipano di un sapere ghiotto del linguaggio, di un piacere propriamente romanzesco. Ma le due operazioni di scrittura che mi procurano il piacere più acuto sono, primo, iniziare, secondo, terminare. In fondo, ho optato (provvisoriamente) a favore della scrittura discontinua proprio per moltiplicare a me stesso questo piacere.

«Le Monde», 27 settembre 1973. A cura di Jean-Louis de Rambures.