1928 - 2020 / Ennio Morricone: moderno sempre

“Copiare il vero può essere una buona cosa, ma è fotografia, non pittura. Inventare il vero è meglio, molto meglio.” Lo scrisse Giuseppe Verdi alla contessa Clara Maffei in una lettera del 20 ottobre 1876. Ne sapeva qualcosa, avendo inventato, pochi anni prima per l’Aida, una “musica egiziana” che non era mai esistita. Ennio Morricone si trovò all’incirca nella stessa situazione quando iniziò a comporre le musiche per i western di Sergio Leone, ma a carte rovesciate. Doveva inventare il falso, nel senso che l’universo West di Sergio Leone era assolutamente “fasullo” rispetto alla supposta “verità” del genere hollywoodiano. Quello che fece, forse costretto dalle circostanze, dal budget ridotto che non gli permetteva di usare un’intera orchestra, o per qualunque altra ragione che comunque scompare di fronte al risultato, fu di scomporre cubisticamente la strumentazione e di dividere i suoni, spazializzandoli, rendendo ogni segnale sonoro perfettamente percepibile (non solo ogni strumento, perché Morricone decise di equiparare suoni e strumenti, da quel compositore d’avanguardia che era) senza bisogno di nessun pieno orchestrale. Il West di Morricone divenne così una rassegna di indici musicali, una semiotica in musica.

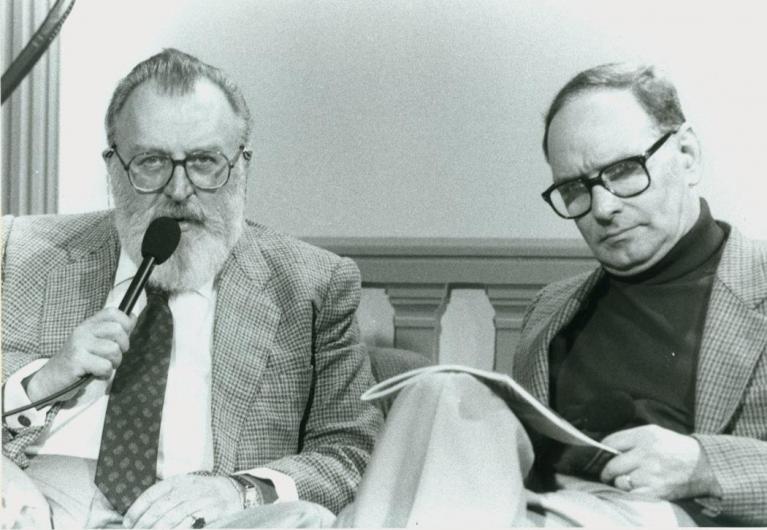

Ennio Morricone e Sergio Leone

L’uso massiccio della tromba era personale (la tromba, lo strumento di suo padre, era lo stesso con il quale Morricone si era diplomato) ma era anche un omaggio dichiarato a El Degüello (letteralmente: “lo sgozzamento”), il tema per tromba usato da Dimitri Tiomkin nella colonna sonora di Rio Bravo (Howard Hawks, 1958) e poi anche in La battaglia di Alamo (John Wayne, 1960). Leone aveva chiesto espressamente a Morricone di scrivere musica “alla Tiomkin”, e Morricone lo fece, ma a modo suo. Oltre alla tromba, inserì chitarre elettriche nello stile dei gruppi di rock strumentale che allora erano in voga, come gli inglesi The Shadows che avevano raggiunto il successo nel 1960 con Apache. A questi segnali ampiamente riconoscibili Morricone aggiunse fischi, fruste, scacciapensieri e grida inarticolate (che cosa cantano le voci maschili in Per un pugno di dollari? “We can fight” o sillabe senza senso? Non che abbia molta importanza). Per il primo film della ‘trilogia del dollaro”, Morricone aveva agito d’impulso, senza chiedersi dove stava andando. Nessuno allora pensava che gli spaghetti western potessero avere un futuro oltre il mercato europeo di serie B al quale erano destinati. Ma l’istinto di Morricone era nutrito dai suoi studi e dalla sua consapevolezza della totalità della musica.

Dietro Morricone c’era Goffredo Petrassi, i cui sette concerti per orchestra sono uno dei vertici del Novecento musicale italiano. Per quanto Petrassi non tollerasse deviazioni dei suoi allievi verso il mercato “leggero” (se Morricone, ancora molto giovane, arrangiava canzonette per arrotondare, e non era ancora così famoso da poter usare il suo nome impunemente, si prendeva cura che il Maestro non lo venisse a sapere), anche Petrassi aveva scritto colonne sonore (ad esempio per Riso amaro di Giuseppe De Santis, 1949). Per motivi pratici, senza dubbio, ma lo aveva fatto. E dietro Goffredo Petrassi c’era Stravinskij, il maestro della scomposizione cubista della musica. Se si dovesse cercare un archetipo del processo di de-costruzione al quale Morricone sottopose la classica orchestra hollywoodiana dei Max Steiner, Dimitri Tiomkin, Elmer Bernstein e altri, andrebbe cercata nella riduzione stravinskiana del pieno orchestrale alla nudità modernista della Histoire du soldat e di Les Noces. Quando la trilogia di Sergio Leone raggiunse il mercato americano nel 1967, all’improvviso la maggior parte delle colonne sonore che ancora imperavano a Hollywood, incluse quelle di compositori più giovani come Alex North e Jeffrey Goldsmith (si ascolti il soundtrack di Il tormento e l’estasi, Carol Reed, 1965) parvero tronfie, chiassose, non di rado insopportabili. Solo Bernard Herrmann e Miklós Rósza sembravano ancora tenere alta la tradizione della piena orchestra, prima che arrivasse John Williams a raccogliere la loro bandiera. Ma Ennio Morricone, se voleva, li poteva battere sul loro terreno. Aveva la capacità, la stessa di Nino Rota, di saper giocare su tutti i tavoli. Chi, negli stessi anni, era capace di arrangiare Sapore di sale assegnando un assolo di sax a un allora sconosciuto Gato Barbieri, o di comporre Se telefonando per Mina, su testo di Maurizio Costanzo (una vera “aria” per soprano e orchestra, mascherata da canzone), e insieme era parte dell’avanguardia più radicale e membro attivo del Gruppo di Improvvisazione Nuova Consonanza, non si faceva spaventare da nulla. Anzi, per la colonna sonora del primo film di Dario Argento, L’uccello dalle piume di cristallo (1970), mise in pratica proprio la lezione dell’improvvisazione assoluta (alcuni brani sono totalmente improvvisati in studio), e non era colpa sua se per il grande pubblico una serie di dissonanze non risolte fa subito venire in mente un film dell’orrore. Non c’era altro modo di far arrivare quella musica a chi non frequentava i festival dell’avanguardia, e Morricone ci riuscì.

![]()

Ennio Morricone e Maria Travia

Non aveva paura della melodia di stampo schiettamente italiano (e non solo quella di Puccini; per capire la profondità delle melodie di Morricone, quelle di Mission, C’era una volta in America, Nuovo cinema paradiso e molte altre bisogna avere nelle orecchie Benedetto Marcello, Scarlatti e Vivaldi), ma non lo si può separare dai nomi più significativi dell’avanguardia italiana, di cui per tutta la vita ha aspirato di far parte; non lo si può separare da Bruno Maderna, Luigi Nono, Luciano Berio, Giacinto Scelsi, Franco Donatoni, Franco Evagelisti e altri ancora. Nessuno di loro avrebbe mai osato scrivere il tema di Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto (Elio Petri, 1970). Il sospetto, in questo caso, è che forse a parte Maderna nessuno ne sarebbe stato capace. Morricone si crucciava perché le sue cento composizioni di musica “assoluta”, come le chiamava, per il pubblico non erano mai esistite. Prima o poi troveranno anch’esse la loro strada, come è accaduto a molte pagine di Nino Rota non scritte per il cinema. Ma Rota, come compositore “assoluto” (non per il cinema, dove anche lui osava parecchio), era rimasto un tardo-romantico; Morricone invece era moderno sempre. Il tema principale di Giù la testa (Sergio Leone, 1971) è una melodia orecchiabile, una “canzone”, ma così avvolgente, insistita, sfacciata, e anche così avversa a ogni realismo sonoro (non fa parte in nessun modo dell’ambiente acustico della storia) da costringerci a guardare il film con altri occhi, ad avere sempre presente l’allegoria del tempo che ci viene rovesciata addosso. È puro straniamento sonoro, brechtismo in musica. Anche nelle avvolgenti tessiture orchestrali di Mission (Roland Joffé, 1986), certamente tra i suoi capolavori, Morricone evita con cura il troppo pieno al quale gli sarebbe facile abbandonarsi, vista la generosità del materiale che ha in mano.

Morricone aveva già vinto un Oscar alla carriera nel 2007, presentato da Clint Eastwood. Ma l’Oscar per la colonna sonora originale l’ha avuto solo nel 2016 per The Hateful Eight (Quentin Tarantino). Forse perché questa volta doveva confrontarsi con un western americano, anche se molto sui generis, ha scelto di realizzare una vera composizione sinfonica, ma non c’è nessun omaggio dichiarato ai grandi compositori hollywoodiani. Se mai, nella misura contenuta e non poco funebre di brani come L’ultima diligenza per Red Rock e Neve, sembra a tratti di veder passare gli spettri di Prokof’ev (la colonna sonora di Alexander Nevskij e Ivan il Terribile) e Šostakóvič (le ultime sinfonie, ma anche le due colonne sonore per un Amleto teatrale e per quello cinematografico di Grigorij Kozincev, 1964). Forse, se Sergio Leone fosse vissuto abbastanza a lungo da poter realizzare il film sull’assedio di Leningrado che era il sogno della sua vita, questa, o qualcosa di molto simile, sarebbe stata la musica che Morricone avrebbe composto per lui.