Bob Dylan, un illustre sconosciuto

Alla quinta scena di A Complete Unknown, il film che ripercorre – metà fatti e metà sceneggiatura – i primi cinque anni della vita di Bob Dylan a New York, dal 1961 al 1965, Timothée Chalamet, o meglio “Bob”, per la prima volta mette piede nel Greenwich Village, e la mia prima reazione da ex-newyorchese è stata: eh no, MacDougal Street non è così larga! Ma gli esterni sono stati girati nel New Jersey, dove le strade che hanno trovato le hanno rivestite con le insegne del Village di quegli anni: il Cafe Wha, dove Dylan e poi Jimi Hendrix hanno esordito, il Gaslight, il Kettle of Fish, il Caffe Reggio. Di tutti quei luoghi, solo il Wha e il Reggio esistono ancora; il resto del Village è stato mezzo divorato dai negozi di magliette e dalle case dello studente della New York University.

Per tutto il film ho cercato di tenere a bada il dylanologo in me, ma non è stato facile, il film tende continue trappole. Dylan entra in un bar con un articolo di giornale in mano, c’è scritto che Woody Guthrie è ricoverato al Greystone Hospital. Dylan vuole sapere dov’è. Si avvicina un tale corpulento e gli dice: “Sta nel New Jersey”. Dylan dice: “Dal New Jersey sono appena arrivato”. “E allora ci devi tornare”, ribatte l’omone. E sparisce. In tutto il film ricomparirà una volta sola, di passaggio. Ma non è uno qualunque, è Dave Van Ronk, altrimenti detto “il sindaco di MacDougal Street”, la coscienza critica del folk revival del Greenwich Village, il primo maestro, oltre a Guthrie, che Dylan incontra a New York e al quale pochi mesi dopo ruberà, come è giusto fare con i maestri, l’arrangiamento di House of the Rising Sun. (Per inciso, A Proposito di Davis, il film dei fratelli Cohen in teoria ispirato a Dave Van Ronk, non gli rende affatto giustizia e come ricostruzione d’ambiente è anche meno efficace di A Complete Unknown).

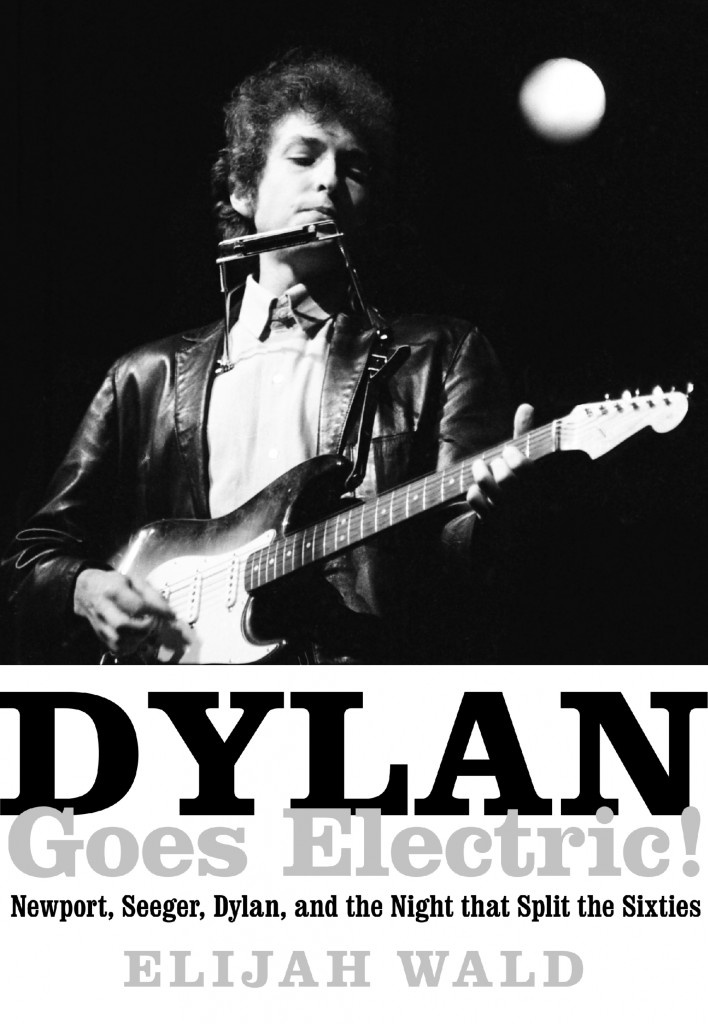

Ma Dave è solo un attimo fuggente. A Complete Unknown, basato sul bel libro di Elijah Wald, Dylan Goes Electric! (2015), deve orientarsi tra un’enciclopedia di personaggi ognuno dei quali meriterebbe un trattamento a parte. Si concentra così su un triangolo, anzi un quadrangolo, tre quarti vero e un quarto romanzato: oltre a Chalamet che crea un Dylan un po’ troppo inscrutabile (quando aveva vent’anni, Dylan aveva anche un talento comico; era capace di ridere e far ridere, ma nel film non ride mai), Elle Fanning interpreta Sylvie Russo, la Ragazza-Sacrificata-al-Genio-dell’Artista (o meglio Suze Rotolo, alla quale il regista James Mangold e lo sceneggiatore Jay Cocks hanno cambiato il nome su richiesta dello stesso Dylan, nonostante cinquanta milioni di persone almeno l’abbiano vista fotografata sulla copertina di The Freewheelin’ Bob Dylan); Monica Barbaro interpreta Joan Baez, la Regina del Folk che strappa l’Artista dalle braccia della Ragazza-della-Porta-Accanto (anche se Susan Elizabeth Rotolo, 1943-2011, che ho avuto il privilegio di incontrare a New York negli anni Novanta, era ben più di questo, anzi fu l’unica che riuscì in parte a dirozzare quel finto-vero selvaggio che era Dylan facendogli scoprire Rimbaud e Brecht); e Edward Norton che interpreta Pete Seeger, il Reggente del Trono del Folk in assenza del povero Guthrie, confinato a letto dal morbo di Huntington che gli impediva di suonare, di lì a poco gli avrebbe impedito di parlare (nel film già non parla più), e che nel 1967 l’avrebbe condotto alla morte.

La parte di Seeger è quella dell’umile portatore di uno scettro che attende solo di passare a chi più di lui sarà degno di portarlo. E Dylan è l’Erede Designato, Seeger non ha dubbi. Dylan è il Luke Skywalker (perdonate l’anacronismo, o l’ucronismo) che riporterà l’equilibrio nella Forza della Folk Music, tradita dagli anni del maccartismo, dal rock and roll addomesticato, da un Elvis Presley reso innocuo dallo show business e dal fasullo folk televisivo intonato da studenti azzimati in giacca e cravatta. Nella realtà, Seeger ebbe una parte importante nella maturazione di Dylan, ma non così dominante. Il film però doveva scegliere, e la scelta è stata giusta, perché si doveva raccontare la storia di un parricidio. Ogni volta che Pete posa gli occhi su Bob gli si legge in faccia: “Questo è mio figlio nel quale mi sono compiaciuto”. E quando Dylan, il 25 luglio 1965, imbraccia la chitarra elettrica al Folk Festival di Newport, il sacrificio rituale si compie, il Reggente viene spodestato ma, sorpresa, il giovane Re non prende il suo posto, non c’è più, se n’è andato, he’s not there.

Dylan insomma rifiuta la corona, si esilia dal regno magico della folk music, dove resta un complete unknown, ed entra nel mondo sciamanico del rock. Ma non si trasforma nel nuovo Elvis, come Seeger e colleghi temevano. Diventa solo se stesso, o un’altra parte di se stesso, o un altro se stesso (sono all’incirca le parole con le quali Dylan ha dato su “X” la sua benedizione a Timmy Chalamet). La sua regola è quella di Groucho Marx: mai iscriverti a un club che ti vorrebbe come membro. Però il rifiuto brucia, e le ceneri del rogo simbolico non si sono mai spente. In uno dei suoi libri dedicati a Dylan, Greil Marcus riporta la testimonianza di una donna californiana che nel 1965, da ragazza madre qual era, dovette risparmiare ferocemente per potersi permettere il biglietto di un concerto di Dylan, ma quando lo vide con la chitarra elettrica a tracolla si convinse che Dylan le aveva voltato le spalle, distruggendo tutto quello in cui lei credeva, e mai più lo volle ascoltare. E nel maggio del 2021 comparve una vignetta sul “New Yorker” in cui una moglie attempata chiedeva al marito altrettanto attempato: “Bob Dylan compie ottant’anni. Non credi che sia il momento di perdonarlo per essere passato all’elettrico?”.

A Complete Unknown ha avuto decine e decine di recensioni, la maggior parte positive, parecchie entusiastiche, poche negative da parte di chi trova il film troppo blando, non abbastanza radicale, o conclude che Timothée Chalamet non riesce a rendere il lato più demonico di Dylan. È vero che gli eventi pubblici del Dylan di quegli anni sono appena accennati: il suo viaggio nel Sud insieme agli attivisti contro la segregazione razziale non viene menzionato, solo pochi secondi sono dedicati alla marcia per i diritti civili a Washington, non c’è nessun accenno al celebre e disastroso discorso al Tom Paine Award (un discorso “poetico”, antipolitico, sull’uccisione di Kennedy) che gli inimicò parecchi attivisti, ma il film non poteva né doveva essere un documentario. Chi vuole vedere i filmati d’epoca li trova in Don A. Pennebaker (Dont Look Back – nel titolo originale non c’è l’apostrofo), Murray Lerner (Festival) e Martin Scorsese (No Direction Home). Oppure può godersi Cate Blanchett che interpreta splendidamente un Dylan androgino nel film di Todd Haynes I’m Not There - Io non sono qui. A parte le scene finali a Newport, A Complete Unknown è per lo più un film raccolto, da camera, meditativo, con molti interni e primi piani, ed è così che dev’essere (non c’è bisogno di troppi demonismi, Timmy è abbastanza convincente così com’è), altrimenti agli attori non resterebbe altro da fare se non mimare qualche Evento Storico già documentato.

E coglie nel segno; negli Stati Uniti è tra i dieci film più visti della stagione. Merito della fama di Chalamet, ma non solo. Tutti si sono sforzati di essere credibili. Monica Barbaro canta quasi come Joan Baez; Timmy a volte canta anche meglio di Dylan (qualcuno dirà che non ci vuole molto, ma non è così semplice; chiunque può cantare meglio di Dylan, nessuno canta come Dylan), Boyd Holbrook ha poco spazio come Johnny Cash ma ogni volta che appare sembra sempre che un cavallo irrompa sulla scena (è lui che dice a Dylan: “Fa’ rumore, Bob, lascia una traccia di fango sul tappeto”), mentre Edward Norton è perfetto nel trasmettere lo zelo religioso di Pete Seeger quando con la mano destra arpeggia sul banjo un accordo aperto e con la sinistra dirige il pubblico della Carnegie Hall perché canti con lui. Detto per inciso, questo kumbaya moment, per chi si ricorda quel vecchio spiritual da eseguire in coro tenendosi per mano nei raduni degli scout (“Kum ba ya, my Lord” o “Come by here, my Lord”), era stato piuttosto frustrante in un concerto di Pete Seeger a Novara, molti anni fa – forse l’unica volta in cui venne in Italia – durante il quale insisteva a farci cantare in coro con lui, mentre noi eravamo lì per ascoltare lui. C’era qualcosa di pretesco in Seeger; dopotutto la sua famiglia discendeva dai Padri Pellegrini, lo ricorda anche Dylan in Chronicles.

Ma in A Complete Unknown gli attori non imitano; sono. Per lo più, riescono a tenere a freno l’impulso del dylanista di confrontare le loro performance con quelle del personaggio che rappresentano. E questo è anche il senso generale del film, molto lontano dal cliché successo-caduta-redenzione che solitamente assilla il genere biopic. A Complete Unknown è la storia di un’ascesa che non conosce interruzioni. Non insiste sui singoli momenti di crisi; mette piuttosto l’accento sulla continuità del processo creativo, la disciplina che richiede e l’inevitabile egoismo che ne risulta. Picasso, dicono, non era bravo a scuola, non faceva che disegnare. Se sai che devi diventare Picasso non t’importa di essere bravo a scuola. E se sai che devi scrivere Like a Rolling Stone non puoi dedicare molto tempo alle prediche di Joan e Pete che ancora sperano che tu sia un bravo ragazzo e che prima o poi ti comporterai come tale.

L’apparizione elettrica di Dylan a Newport fu una rivolta contro la political correctness dei suoi tempi. Il sacerdote supremo della “autenticità” (non si parlava ancora di “identità”) era Alan Lomax (interpretato da Norman Leo Butz), la cui intransigenza è illustrata a dovere, fino a culminare nella celebre scazzottata con Albert Grossman, il manager di Dylan (interpretato da Dan Fogler) sul prato di Newport. Che non avvenne a causa di Dylan, ma non è una forzatura averla inserita. Lomax aveva presentato al pubblico la Paul Butterfield Blues Band in tono liquidatorio, più o meno dicendo: cosa credono di fare questi ragazzini dalla pelle bianca con le loro chitarre elettriche? Grossman era andato a dirgli che nessun musicista andava presentato in questo modo, ed era finita a botte. Ma Dylan c’entra, perché poi Mike Bloomfield, il chitarrista di Paul Butterfield, avrebbe suonato con lui. E dove stava il problema? Si trattava di “appropriazione culturale” o, per usare il termine introdotto da Lomax, di cultural equity. I bluesmen del Delta emigrati a Chicago avevano infilato la spina per farsi sentire nei locali rumorosi del South Side (e magari l’avrebbero fatto anche nel Mississippi, se avessero potuto permettersi chitarre elettriche e amplificatori), ed era la loro legittima risposta a una precisa situazione ambientale. Ma non era accettabile che un ragazzo bianco, forte del suo white privilege, prendesse in mano una chitarra elettrica per suonare il blues. Era un furto bello e buono ai danni della comunità nera (ho tradotto la situazione usando il linguaggio corrente, ma la sostanza è questa).

Alan Lomax (1915-2002) è stato uno dei più grandi “cacciatori di canzoni” che siano mai vissuti. Forse nessuno ha registrato così tanto come lui, in così tanti luoghi del mondo e in così tante situazioni. In Italia gli è bastato un viaggio di sei mesi, tra il 1953 e il 1954, con il giovane Diego Carpitella a fargli da assistente, per rivoluzionare l’etnomusicologia di casa, fino a quel momento era ancora sospettosa del registratore (che guarda caso era uno strumento “elettrico” anche quello, chissà se Lomax ci ha mai pensato), dando indirettamente inizio al folk revival italiano. E la questione della cultural equity non si poteva eliminare con un’alzata di spalle. Dieci anni prima di Newport 1965, Elvis Presley aveva solcato le onde del pianeta con That’s All Right Mama, ma all’autore del brano, il bluesman nero Arthur Crudup Jr, di diritti ne erano arrivati ben pochi. Alan Lomax, che non ammetteva compromessi, era un fucking genius (così me lo descrisse un suo collega del Brooklyn College, dove poi andò a insegnare). Il suo impianto teorico, però, come si ricava da Cantometrics (1976), era piuttosto determinista. Semplificando: data una certa condizione sociale ne risulterà un certo tipo di canto popolare, con certe emissioni e non altre, certe estensioni e non altre. Se riproposto in forma straniata rispetto alle sue condizioni d’origine, quel canto non ha più funzione e cade sotto la maledizione dell’inautenticità. Poco importava che nella Butterfield Band che Dylan aveva ingaggiato ci fossero anche musicisti neri (Jerome Arnold e Sam Lay). Dylan era il frontman e non doveva comparire sul palco con la chitarra elettrica, neanche se il singolo di Like a Rolling Stone era già uscito ed era già in classifica. Non si porta un cane in chiesa, e Newport era più di una chiesa, era il Tempio.

C’è una scena in cui Bob dice a Sylvie (Suze): “Tutti mi chiedono da dove vengono le canzoni, Sylvie. Ma se li guardi bene in faccia, non stano chiedendo da dove vengono le canzoni. Si stanno chiedendo perché non sono venute in mente a loro...”. Subito dopo, nella copia della sceneggiatura che sono riuscito a procurarmi (la stessa inviata al Golden Globe Awards, dove peraltro il film è stato snobbato), Bob accende una radio che guarda caso trasmette House of the Rising Sun nella versione di Eric Burdon and The Animals: la canzone che lui aveva rubato a Dave Van Ronk e che adesso The Animals hanno rubato a lui, aggiungendovi chitarra elettrica, basso, batteria e un assoletto di organo Vox Continental che per dieci anni ha ossessionato tutti quelli che avevano sottomano una tastiera. Nella sceneggiatura, Dylan è da solo. Nella realtà, era con altri e pare che si fosse messo a girare in tondo per la stanza gridando: “Fuck! Fuck! Fuck!” Traduzione: è questo che devo fare, altro che strimpellare per l’eternità sotto i cancelli dell’Eden!

Nel film, purtroppo, questa scena non c’è. Se l’hanno girata, spero che ricompaia nel DVD, perché ci mostra quello che Lomax non voleva accettare e che invece Dylan aveva capito subito: che tutta la musica, non solo la folk music o la popular music, razza o non razza, condizioni ambientali o no, è un rubare il mestiere, un arraffare un giro di accordi, un prendi l’arrangiamento e scappa, un continuo amore e furto, derubi coloro che ami e ami coloro che derubi. E certo, tutto questo amare e rubare lascia delle vittime sul cammino, gente che non si vedrà mai riconosciuta se non quando è troppo tardi, ed è tutto molto ingiusto, ma c’è mai stato davvero un altro modo, o un altro mondo? E, se non c’è, basta il Festival di Newport a crearlo?

Senza quella scena, A Complete Unknown manca della sua Rosebud. Tutti vogliono sapere da dove vengono le canzoni, dice Bob. Beh, ecco da dove vengono: da altre canzoni. Il segreto della megalomania di Charles Foster Kane era che non aveva mai potuto ritrovare quel “piccolo oggetto del desiderio” che era la sua slitta (o la sua mamma, se vogliamo). Il segreto della creatività di Dylan è che lui la sua Rosebud non l’ha mai persa, o quasi mai, perché non c’era niente da perdere, è sempre stata lì, rivelata da qualche canzone ascoltata per caso e che aspettava solo di essere ripresa, riscritta, camuffata e reinventata.

Ma, se manca il momento Citizen Kane, non manca il momento Rashomon, la zuffa rossiniana che parte nel momento in cui Dylan a Newport inizia a cantare Maggie’s Farm imbracciando la sua Fender Stratocaster, peggiora con It Takes a Lot to Laugh, It Takes a Train to Cry ed esplode con Like a Rolling Stone (queste ultime in ordine invertito rispetto alla scaletta della serata). Che cosa accadde davvero? Perché il pubblico fischiò? Sul serio pensavano che Dylan non avrebbe suonato la canzone che aveva spinto tra le top ten? O immaginavano che avrebbe dovuto suonarla da solo e con l’acustica? E poi, quanti davvero fischiarono? Come in Rashomon, non ci sono due testimoni di quella serata che abbiano raccontato la stessa storia. Fischiarono in pochi; no, fischiarono in molti; ci furono risse fra il pubblico; no, non ci furono. Fischiarono perché il volume dell’impianto era troppo alto e a Newport non erano abituati a quella massa sonora. Fischiarono perché Dylan non sapeva ancora come si suona una chitarra elettrica, la teneva come un’acustica con gli accordi sui primi tasti (particolare rispettato nel film), con il risultato di sbracare il suono ancora di più. Andiamo a vedere i filmati originali? No, non serve. Anche in un documentario rigoroso come Festival, Murray Lerner ha invertito i boo! dalla seconda canzone alla prima in modo da farli sembrare ancora più forti di com’erano stati. E poi, è vero che Pete Seeger voleva prendere un’ascia e tranciare i cavi dell’amplificazione per porre fine a quell’obbrobrio, oppure voleva solo ridurre il volume perché si capisse il “messaggio socialista di Maggie’s Farm” (parole sue, dette tempo dopo)? Non aveva capito che l’asfissiante fattoria di Maggie, per Dylan, non era altro che il mondo del folk con tutta la sua ossessione per l’autenticità?

Il film non sceglie, infila tutto quello che può, compreso il grido “Judas!” che Dylan si sarebbe sentito arrivare nelle orecchie a Manchester un anno dopo, il 17 maggio 1966 (è l’unico momento un po’ troppo sopra le righe in una sceneggiatura per altri versi molto controllata). Che decida lo spettatore. Dylan, peraltro, è l’unico ad essere sempre stato sicuro che il pubblico fischiò davvero, come poi fischiò allo stadio di Forest Hills e nella tournée dell’anno dopo, in Inghilterra e a Parigi. Compravano i suoi dischi e andavano a fischiarlo, dicevano che si era venduto e agonizzavano sui suoi testi, era un traditore e non potevano fare a meno di lui. I suoi nuovi musicisti, The Hawks, poi The Band, non riuscivano a capire; a loro sembrava di suonare al loro meglio, cosa c’era che non andava? Dylan, dal canto suo, aveva smesso di voler capire. Aveva solo dimostrato che la musica del popolo, sotto la guida dei suoi angeli custodi, stava diventando un safe space (utilizzo un altro termine recente), un po’ come una Società del Quartetto, e che era giunto il momento di farla tornare unsafe, come era sempre stata.

Nel 1964, al Festival di Spoleto, l’esecuzione di O Gorizia tu sei maledetta da parte del Nuovo Canzoniere Italiano rivelò un passato che l’Italia non sapeva di avere. Nel 1965, al Festival di Newport, l’esecuzione di Like a Rolling Stone rivelò all’America il futuro che stava per avere. Non molto tempo, tutti i folksinger sopravvissuti cominciarono a farsi accompagnare da un mix di strumenti acustici ed elettrici. Anche Pete Seeger.

La scena successiva in cui Bob torna a trovare Woody Guthrie è vera anche se è inventata, perché il vero parricidio, che sarebbe stato quello verso Guthrie, Dylan non l’ha mai commesso. A Tulsa, in Oklahoma, il Bob Dylan Center inaugurato nel 2022 è a due passi dal Woody Guthrie Center. Vorrà pur dire qualcosa.