Speciale

Le verità vere sono quelle che si possono inventare / Storia naturale della post-verità

“Le verità vere sono quelle che si possono inventare”, scriveva Karl Kraus circa un secolo fa. Lo scrittore e polemista austriaco, celebre anche per i suoi aforismi, amava dire che chi esagera ha buone probabilità di venir sospettato di dire la verità, e chi inventa addirittura di passare per ben informato. Più o meno nello stesso periodo, lo scrittore anarchico statunitense Ambrose Bierce definiva così il termine verità nel suo splendido Dizionario del diavolo: “ingegnoso miscuglio di apparenze e utopia”. Veritiero nel libro di Bierce equivale così a “ottuso, stolto, analfabeta”. Con tutt’altro approccio, nel 1967 Guy Debord scriveva che “nel mondo realmente rovesciato, il vero è un momento del falso”. Il filosofo Baudrillard, riprendendo il Qōhelet, ci ha informati invece della scomparsa della realtà, sostituita dalla realtà dei simulacri.

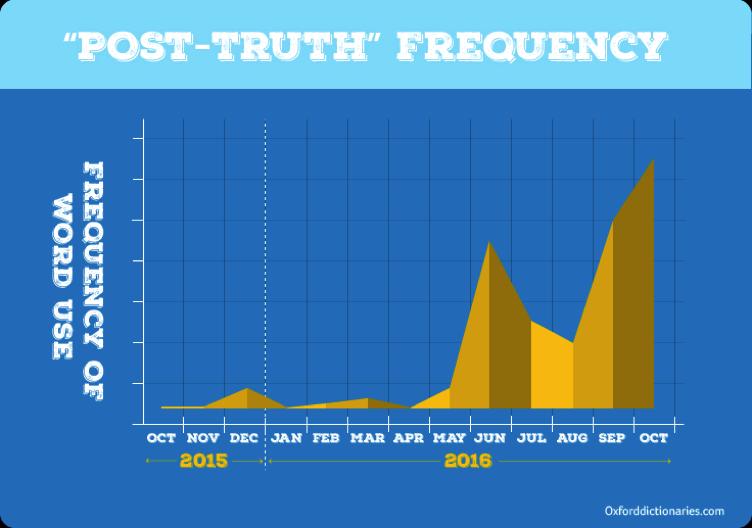

Nel corso della nostra lunga storia europea siamo stati messi in guardia più volte sui pericoli della manipolazione del senso comune, delle verità e delle informazioni di qualsiasi tipo. La notizia più recente riguarda però l’elezione di “post-truth” a parola dell’anno per l’Oxford Dictionary: dopo un lungo dibattito la scelta è caduta su post-verità come termine che definisce le circostanze in cui, per la formazione dell’opinione pubblica, i fatti oggettivi sono meno influenti degli appelli all’emozione e alle convinzioni personali. Tra le motivazioni della scelta vi è l’elevata frequenza d’uso del termine nell’ultimo anno, con particolare riferimento al referendum britannico sulla Brexit e alle elezioni presidenziali negli Stati Uniti.

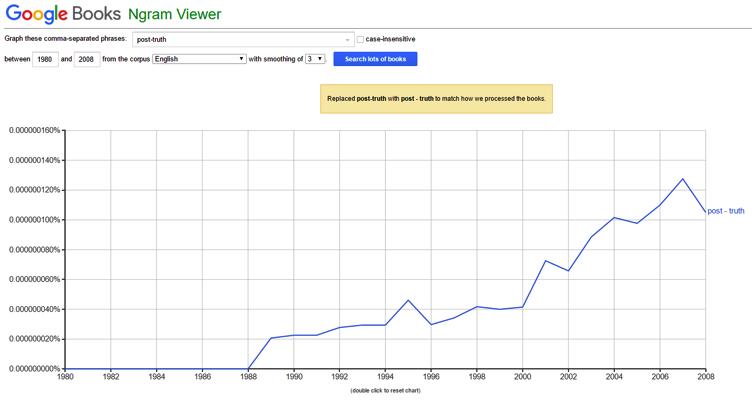

Da qui l’uso più frequente del termine nell’accezione di post-truth politics, passata in brevissimo tempo a essere usata senza più bisogno di spiegazioni o definizioni chiarificatrici. È lo stesso Oxford Dictionary a ricordare che il concetto di post-truth esiste da tempo, e l’origine viene fatta risalire a un saggio pubblicato nel 1992 sul magazine The Nation dal drammaturgo serbo-americano Steve Tesich. In quel testo, riporta il sito dell’Oxford Dictionary, l’autore faceva riferimento allo scandalo Iran-Contra di qualche anno prima e ai traffici illegali di armi tra gli Stati Uniti e l’Iran, e arrivava a prendere atto di una generale “libera scelta di vivere in una sorta di mondo della post-verità”. Se si cerca “post-truth” nel Ngram Viewer, strumento messo a disposizione da Google per effettuare ricerche testuali all’interno dell’enorme database di libri digitalizzati di cui l’azienda dispone, si nota che il termine compare già dal 1988.

L’Oxford Dictionary avverte però che l’uso del termine nella nuova accezione la verità diventa irrilevante, e non quindi “in seguito alla scoperta della verità” – è attestato solo a partire dal saggio di Tesich, e in particolar modo dopo la pubblicazione del libro The Post-truth Era di Ralph Keyes, nel 2004.

La maggior parte dei commentatori che nelle ultime settimane ha scelto di utilizzare il concetto di post-truth senza troppe esitazioni lo ha fatto sottolineando il ruolo dei social media e in particolare dei social network nella diffusione di fake news. In sintesi, la tesi prevalente è la seguente: siamo in un mondo che non distingue più il vero dal falso, e le notizie false si diffondono grazie ai social media. Lo ha sostenuto a modo suo e in più occasioni anche Barack Obama, che pure fu tra i primi a fare uso politico intenso dei social media, attribuendo ai media digitali la creazione di un mondo dove “tutto è vero e niente è vero”. A preoccupare Obama e molti altri è il ruolo dei siti di “bufale” a sfondo anche politico e dei bot che su Twitter e altri ambienti ne hanno favorito la diffusione. David Simas, il political director della Casa Bianca, spinge l’analisi più in là e sostiene che attraverso i social network ora ci siano una tolleranza e persino una accettazione prima impensabili nei confronti dei discorsi portati avanti da Donald Trump.

Dunque, e in sintesi, saremmo davanti a diversi problemi: da una parte i social media che creano ecosistemi informativi “meno veritieri”, dall’altra l’accettazione sociale di ciò che prima era in qualche modo tenuto ai margini. A sostegno della prima tesi diversi commentatori aggiungono il riferimento alla teoria delle echo chambers, gli spazi chiusi e autoreferenziali a cui darebbero vita i social media spingendoci ad avere a che fare soltanto con persone che la pensano come noi. Teoria affascinante e che richiama quella delle cosiddette filter bubble, ovvero gli ecosistemi di informazione personali soddisfatti da algoritmi che non ci esporrebbero a punti di vista conflittuali – e che ci isolerebbero appunto in personali bolle di informazioni. A una analisi più attenta, però, il fascino di queste teorie cede il passo a considerazioni più approfondite: la teoria delle camere dell’eco sarebbe per molti analisti essa stessa “post-fattuale” e non supportata dai dati, così come la teoria delle filter bubble sarebbe costruita intorno a una rappresentazione ideale distante dalle pratiche reali. Da una recente ricerca del Pew Research Center sul rapporto tra discussione politica e social media negli Stati Uniti emerge infatti un quadro più complesso: gli utenti, invece di restare chiusi in spazi autoreferenziali privi di differenze, incontrano costantemente contenuti politici con cui sono in disaccordo, e soltanto una minima parte dichiara di essere connessa con persone dalle opinioni simili. Ci sono utenti che filtrano e bloccano contatti per via delle differenze politiche (il che, se da una parte potrebbe spingere a pensare alle camere dell’eco, dimostra anche che l’automatismo degli algoritmi evidentemente non funziona così bene), e utenti che arrivano a cambiare posizioni politiche in seguito a interazioni con altre persone sui social media.

Quel che emerge dalle ricerche più recenti è dunque l’aumentata disponibilità di tutte le informazioni e le argomentazioni di tutte le parti politiche. Se qualcosa di simile alle camere dell’eco esiste, è probabile che abbia un qualche effetto unicamente per quel che riguarda le posizioni politiche più estreme, e in singoli ambienti mediali più che per il complesso dei social media. Difficile insomma che un attivista gay nero abbia un ruolo in un forum di suprematisti bianchi, o che un ateo possa essere bene accolto in un gruppo facebook di creazionisti cristiani. Qualcosa di molto simile a quel che avveniva prima dei social media.

Insomma, dietro queste teorie si cela ancora una volta un’idea distorta e in qualche modo determinista dei media digitali: lungi dall’essere un luogo di democrazia e uguaglianza (ma perché mai avrebbero dovuto esserlo?), gli spazi delle reti creano isolamento, assenza di confronto e una realtà post-fattuale. Se però a essere post-fattuale – o, meglio, poco fondato sui fatti – è il determinismo di questo tipo di teorie, cosa cambia realmente con l’utilizzo diffuso dei social media? C’è un qualche scarto rispetto alla società dei mass media, che sappiamo con ragionevole certezza non essere stata una società della verità informativa? O rispetto a quelle che l’hanno preceduta? E dato che pare fondato non ritenere che papato e monarchie assolute garantissero maggiore diffusione della verità, è possibile stabilire il grado di verità delle società nella storia?

Chi oggi lamenta un ingresso nella post-truth politics compie un’operazione evidentemente nostalgica di revisionismo storico, attribuendo agli ecosistemi informativi precedenti la capacità di garantire un maggior grado di verità diffusa, e a quello attuale la sola propagazione delle notizie false. Il fatto è però che – così come accadde per la stampa e in generale per la democratizzazione di altri media – ad aumentare oggi è l’intero spettro delle possibilità comunicative. Il Digital News Report del Reuters Institute mostra come gli utenti dei social media utilizzino più fonti differenziate rispetto ai non utenti (e il ricordo va anche al singolo giornale che si acquistava la mattina per informarsi, o al telegiornale preferito). La quantità di notizie “vere” e verificate, fondate sui fatti, sulla scienza e sul debunking oggi disponibile era impensabile solo pochi anni fa. Se Donald Trump ha vinto le elezioni presidenziali (pur prendendo meno voti rispetto alla rivale Clinton, va ricordato), o se in Inghilterra la maggior parte dei votanti ha deciso di esprimersi per l’uscita dall’Europa non è “colpa di Internet” o dei social media. Sarebbe certamente più semplice ridurre tutto ai minimi denominatori e al ritrovamento di un capro espiatorio (oggi i social media, ieri i videogame, la tv, il cinema e persino i libri): ragionamenti più attenti ci portano però a dire che le ragioni per questo tipo di scelte dei cittadini – non tutti riducibili al ruolo di automi non pensanti – sono tante e hanno a che fare anche con economia, paure, immaginari di riferimento, percezione del ruolo delle élite, etc.

Post-verità somiglia quindi alla reductio ad hitlerum delle discussioni in rete: quando qualcosa non ci piace, non riusciamo a capirla o non va come vorremmo, troviamo gli epiteti migliori per denigrarla in toto. Eppure, se si pensa alle ricerche portate avanti dagli psicologi sociali negli ultimi decenni, ci si accorge che la tendenza a ignorare i fatti, a non mettere in discussione i nostri pregiudizi e a non cambiare opinione anche davanti all’evidenza è riscontrata da tempo, e pare avere a che fare con il fatto che da sempre siamo esseri mossi dalle emozioni più che dalla ragione.

Per provare a rispondere alle domande poste qualche riga più sopra, però, uno scarto tra il mondo dei mass media e quello attuale esiste ed è riscontrabile nella perdita di autorità delle istituzioni tradizionali che strutturavano la nostra vita sociale e politica: famiglia, chiese, partiti politici, sindacati, corporations. È quel che sostiene tra gli altri Francis Fukuyama quando parla di declino della fiducia: il facile accesso a spazi informativi online ha contribuito a rendere quelle istituzioni più trasparenti, e ora sempre più persone le apprezzano meno nonostante non siano cambiate poi molto. L’esempio che fa Fukuyama è quello degli omicidi commessi dalla polizia, diminuiti negli anni ma percepiti ora in maniera diversa perché il fenomeno è reso più visibile grazie alla produzione di video e contenuti digitali da parte di cittadini comuni. Lo riconosce anche l’Economist, pur con un approccio parzialmente sbilanciato sulla post-truth politics, nel sottolineare che il monopolio delle grandi istituzioni nel diffondere informazioni è stato seriamente intaccato. L’Accademia della Crusca, come da copione, gioca sulla lingua e parla di post-verità e “verità dei post”. C’è chi dice che una volta scomparsa l’autorevolezza chiunque si ritiene in grado di esprimere giudizi su qualunque tema, e da qui emergerebbero le post-verità. In realtà questo processo viene da lontano: qualche decennio fa i desideri e i bisogni dei singoli passavano in secondo piano rispetto a norme e a ruoli precostituiti, e gradualmente norme e ruoli sono diventati secondari rispetto all’affermazione di sé, al soddisfacimento di bisogni e alla realizzazione dei desideri. Ma quali sono le cause reali della perdita di autorevolezza delle agenzie tradizionali? Se pensiamo al giornalismo, per esempio, è possibile che un ruolo lo abbia avuto un modo di operare e delle routine non proprio consoni ai nobili principi ai quali dovrebbe ispirarsi? Se Repubblica pubblica come vera una notizia creata dal sito satirico Lercio, la responsabilità è dei social network?

E se sulla home page dello stesso quotidiano viene pubblicata come vera la notizia di una dichiarazione di Trump contro la statua della libertà che è invece frutto della satira di un professore di giornalismo della Indiana University?

Se il giornalismo intende realmente aggredire il problema delle fake news, dovrebbe partire da se stesso prima che dalla condanna dei social network e dei siti di bufale. È quanto sta provando a fare in Francia il quotidiano Le Monde ricercando una partnership con il Ministère de l'Éducation nationale, e in Italia lo staff di Valigia Blu con un lavoro eccezionale su metodi e approfondimenti che potrebbero essere utili per fare realmente la differenza. Jennifer Hochschid, studiosa di politiche governative a Harvard, rileva un parallelo tra la partigianeria dei media del XVIII e XIX secolo e di quelli attuali. Insomma, a tutt’oggi il principale risultato del dibattito sulle fake news sembra essere a sua volta una fake news, e se continuiamo così non riusciremo mai ad aggredire il problema. Allo stesso modo, c’è da stare attenti alle richieste di un controllo della verità da parte di soggetti come Facebook e Google: appaltare alle corporation la distinzione tra vero e falso non è forse la cosa migliore che possiamo fare, per giunta in epoca di mass surveillance. Mark Zuckerberg non usa il termine fake news ma parla di misinformation, e ha dichiarato che l’azienda che ha creato sta lavorando da tempo su questi problemi: chiedergli di diventare media company e dunque editore a tutti gli effetti e attore nella “prevenzione della menzogna” potrebbe però generarne altri ben più grandi, con conseguenze ben più difficili da gestire in termini di libertà informativa. Alcune possibili soluzioni arrivano da app esterne realizzate da studenti, ma il tema del rischio di un controllo eterodiretto (e dell’incentivazione della pigrizia mentale) resta aperto.

Ecco perché, in conclusione, il problema come sempre non è solo tecnologico ma anche culturale: la quantità di dati che viene prodotta e diffusa influenza e influenzerà sempre più la qualità delle nostre relazioni e delle visioni del mondo che creiamo continuamente. “Troppe cose da conoscere in troppo poco tempo”, scriveva David Weinberger qualche anno fa, ricordando che questa sensazione accompagna l’uomo sin dall’antichità ma sembra essersi ingigantita a dismisura con l’arrivo di Internet. Quel che più manca è allora un’educazione all’uso e alla gestione più consapevole di dati e informazioni: se abbiamo un problema lo abbiamo con l'uso del senso critico più che con la tecnologia, ed è un problema che abbiamo sempre avuto. Molti quotidiani hanno riportato la notizia della pubblicazione di una ricerca della Stanford University svolta tra il 2015 e il 2016 su un campione di circa ottomila studenti, che conferma quel che già sappiamo: i cosiddetti “nativi digitali” sanno usare Facebook e Instagram ma non riescono a valutare correttamente le informazioni e a distinguerne la credibilità. Il fatto è che a questa porzione di verità ne va aggiunta un’altra: neanche gli adulti riescono spesso a valutare correttamente informazioni e fonti, e in molti casi neanche quegli adulti che per mestiere dovrebbero essere più critici e consapevoli. E sì, mi riferisco ai giornalisti ma anche ai docenti della scuola e dell’università, ai formatori e a tutti quelli che hanno a che fare con la gestione e la produzione di informazioni e conoscenza. Come si chiede Giovanni Boccia Artieri nel commentare la scelta della presidente della Camera dei Deputati di mostrare nomi e cognomi di chi la insulta sui social network: qual è il confine tra educare la cittadinanza all’espressione nel digitale e incentivare ciò che si vorrebbe contrastare?

Il discorso vale per l’odio sociale e l’hate speech come per la diffusione di fake news, spesso operata anche da chi ricopre cariche che dovrebbero essere “autorevoli”. Esiste un conversational divide che caratterizza gli ambienti online e la capacità di gestire consapevolmente notizie e disintermediazioni? Se sì, perché trovare un colpevole nella tecnologia e non riflettere invece sullo scarso livello di responsabilità sociale che abbiamo prodotto negli anni?

Qualche anno fa, durante una lezione dedicata al passaggio dai mass media ai media digitali, dissi agli studenti che i primi sistemi di videochiamata furono sperimentati già alla fine degli anni venti del secolo scorso (facevo riferimento all’ikonophone e a Herbert E. Ives). Dopo qualche minuto Emanuela, studentessa sempre molto attenta e seduta in prima fila con il laptop aperto, esclamò: “è vero!”. Aveva controllato su google per verificare la veridicità della mia affermazione. Il problema non è l’essere sottoposti a fact-checking e criticare chi dubita dell’autorità, ma non averne timore e al contrario promuovere lo scetticismo, la verifica delle informazioni e l’affidabilità delle fonti come prassi regolare – anche quando quelle fonti siamo noi.