Viaggio in Eritrea, un passato che ci riguarda

L'Eritrea non è una destinazione qualunque per un viaggiatore italiano: è la prima colonia del Regno d'Italia, che la istituì con tale nome nel 1890, raggruppando i territori di cui si era impossessato nei due decenni precedenti; già dal 1887 vi era stato allestito, a Nocra, un campo di concentramento per oppositori politici; è in Eritrea che il Regio Esercito reclutò migliaia di combattenti, gli ascari, per le sue guerre coloniali; è dall'Eritrea che sono partite migliaia di vittime delle migrazioni degli ultimi due decenni. Fu in un'ordinanza del Presidente del Consiglio Benedetto Cairoli, emanata nel 1880 per normare l'insediamento di Assab, che si sancì la segregazione razziale, stabilendo che «indigeni e indiani abbiano residenza separata da quella degli europei»; saperlo, così come sapere che il Regio decreto legislativo 880 del 1937 vietò nelle colonie i rapporti «d'indole coniugale» tra italiani e «sudditi», aiuta a smontare il luogo comune che vuole l'Italia razzista solo dopo l'avvicinamento di Mussolini a Hitler.

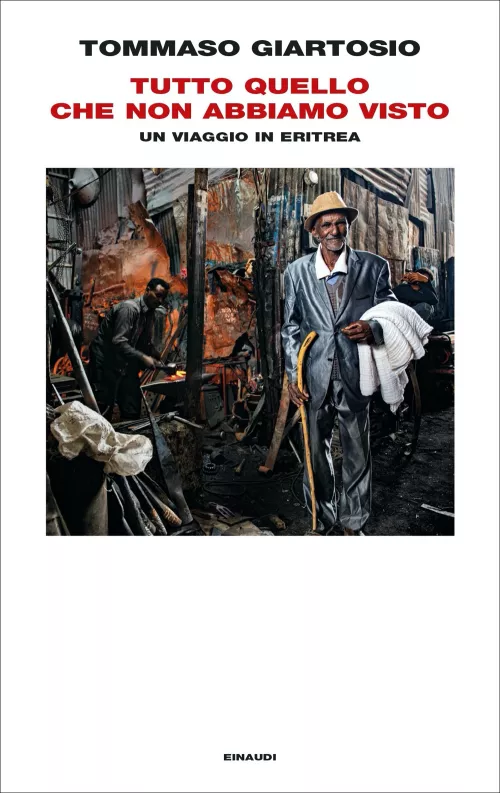

Di queste come di altre importanti questioni, però, si discute solo in cerchie ristrette. Ed è proprio per questo che nel 2019 Tommaso Giartosio, poeta e scrittore, ha partecipato al viaggio in Eritrea di un gruppo di fotografi, invitato dal loro coordinatore Antonio Politano, dal quale è nato il suo Tutto quello che non abbiamo visto. Un viaggio in Eritrea, appena uscito da Einaudi.

L'Italia, scrive Giartosio, «ha voluto dimenticare l'Eritrea», renderla invisibile.

C'è stata una distorsione della realtà nel periodo coloniale, dal 1869 al 1941, e ci sono state una revisione e una rimozione delle vicende storiche nel dopoguerra, funzionali all'autoassoluzione da parte dei colonizzatori, ma a partire dagli anni Sessanta il velo che nascondeva la reale natura del colonialismo italiano è stato squarciato dalle ricerche dello storico novarese Angelo Del Boca, seguito da Nicola Labanca e altri ricercatori. Nonostante ciò, pochi italiani condividono l'assunto di Giartosio: le vittime delle guerre coloniali e dell'occupazione del Corno d'Africa «ci riguardano». Libri, documentari e film sono da tempo disponibili, ma vengono letti e visti da pochi. L'anticolonialismo è stato sempre minoritario, come ha mostrato lo storico Romain Rainero. Manca il desiderio di «incontrare» questo passato e questo presente. In Eritrea non si vuole viaggiare.

Da questo punto di vista il titolo del libro, che nello specifico riguarda l'esperienza del gruppo di cui Giartosio faceva parte, si potrebbe anche riferire a ciò che in Italia non si è voluto vedere del passato coloniale. Con Tutto quello che non abbiamo visto l'autore cerca di «raccontare l'invisibile» e così si unisce, come scrittore, a quanti negli ultimi anni hanno lavorato per richiamare l'attenzione sul passato coloniale italiano e suoi suoi effetti di lungo periodo; solo per citare alcuni esempi: la cantante e scrittrice Gabriella Ghermandi, lo storico Emanuele Ertola, il Polo del '900 di Torino, la ricercatrice Daphné Budasz, il collettivo Wu Ming.

Giartosio affronta fin dalle prime pagine la questione cruciale del suo viaggio e del suo racconto, l'aspirazione che non può essere soddisfatta: vorrebbe «raggiungere il corpo eritreo. Indossarlo».

È arrivato a formulare in questo modo il suo tormento dopo aver constatato che vorrebbe vedere ciò che vedono i ragazzi eritrei (e che lui si rende conto di non vedere), e vorrebbe mangiare «tutto quello che mangiano loro, come lo mangiano loro». Quasi come uno Schopenhauer alla ricerca della Volontà, ha individuato nel corpo la via privilegiata per accedere a ciò che apparentemente o per consuetudine è ritenuto inaccessibile. Nel suo tentativo prova a danzare, a imitare, a giocare con i bambini: sempre usando il proprio corpo.

Dunque, Giartosio vorrebbe annullare la distanza che lo separa dagli eritrei che incontra e basta questo proposito a chiarire cosa distingue lo scrittore dai colonizzatori, i quali, al contrario, le distanze rispetto ai colonizzati le volevano mantenere e ribadire, nella prospettiva gerarchica di chi si proclama superiore ad altri esseri umani. Tuttavia, da certi comportamenti bisogna prendere le distanze se non si vuole essere catalogati nello stesso gruppo dei colonizzatori solo perché italiani. L'equidistanza rispetto ad aggressori e aggrediti è impraticabile. Per collocarsi in quale gruppo? Non nei colonizzatori, ovviamente, ma nemmeno nei colonizzati, altrettanto ovviamente. Come chiamare il gruppo di coloro che simpatizzano con i colonizzati e, più in generale, con chiunque subisca una violazione dei suoi inalienabili diritti umani? Umanista? Persona civile? Progressista? Attivista? Viaggiatore responsabile? Le etichette o sono troppo vaghe o sono state bruciate dall'uso che se ne è fatto, e così «noi» (mi metto nel gruppo) non sappiamo come definirci. E questo è un grave problema, perché, come constatiamo ogni giorno, un gruppo indefinibile non attira nuovi membri, anzi ne perde.

Giartosio usa semplicemente il pronome «noi»: si chiede, perciò, che cosa abbiamo a che fare noi con gli italiani che colonizzarono l'Eritrea, e lo fa con la massima consapevolezza degli stereotipi che circolano sull'ex-colonia e delle trappole in cui può incorrere il viaggiatore che voglia distinguersi dai turisti inconsapevoli. Giartosio pone e si pone domande, ascolta gli Eritrei e i discendenti dei coloni, riflette su ciò che ha sentito e infine riferisce al lettore: siamo dunque in un mondo diverso rispetto a quello del colonialista, che impone il proprio discorso e non ascolta mai perché è convinto che i colonizzati non abbiano niente da dire, e che perciò meritano di essere colonizzati. Il compito del viaggiatore è quello di registrare cosa si dice, in questo caso sugli italiani del passato e del presente.

Giartosio non è uno storico, ma «un profano che si è limitato a leggere qualche libro», come egli si definisce nel quarto capitolo, “Una città italiana”. La città in questione è Asmara: Giartosio si fa accompagnare anche ad Abu Shauul, il quartiere in cui nel periodo coloniale erano confinati gli eritrei; oggi è la zona più povera della città, che «le autorità dell'Eritrea libera non amano mostrare». Chi voglia conoscere l'impostazione segregazionista dei piani regolatori italiani elaborati a partire dal 1936 per le città destinate a svilupparsi in Etiopia, la trova esposta chiaramente nella Guida dell'Africa Orientale Italiana pubblicata dalla Consociazione Turistica Italiana nel 1938. L'apartheid, tuttavia, era già da tempo la norma nelle colonie italiane. Nella descrizione di Asmara, la sopra citata Guida spiega che il «viale Milano, lunga arteria formicolante di indigeni, separa nettamente la città italiana dal villaggio eritreo».

Confrontando la mappa di Asmara del 1938 con quella attuale, almeno si trova una buona notizia: il cambiamento dell'odonomastica. Viale Mussolini è diventato Harnet Avenue, cioè “Corso della Liberazione”. Giartosio ci ricorda però che alcune «agghiaccianti» parole italiane sono rimaste in uso nel gergo delle carceri eritree e sono i nomi delle torture.

Un viaggio in Eritrea non può essere soltanto un tentativo di capire il passato coloniale italiano, il modo in cui lo hanno vissuto e lo vivono gli eritrei e la posizione da assumere in quanto italiani; ci sono altre vicende che richiedono attenzione, tra le quali la guerra combattuta tra Eritrea ed Etiopia, la situazione politica interna, l'emigrazione, la diaspora, lo spopolamento, la discriminazione dei meticci, e l'autore dedica ottimi capitoli a questi argomenti. Ci sarebbe da tentare di capire pure la guerra interna iniziata nel 2020 in Etiopia, a cui ha partecipato anche l'esercito eritreo, ma questo Giartosio non lo poteva fare, avendo visitato il Paese in un momento di pace, proprio partecipando a un progetto di celebrazione dell'accordo raggiunto con l'Etiopia per porre fine a venti anni di guerra tra i due Stati.

Tornando a “Una città italiana”, il capitolo si chiude con una riflessione sul racconto di viaggio, di cui esso stesso è un eccellente esempio. L'autore definisce questa forma di scrittura come «l'esperienza del non esperto». Si potrebbe scorrere una prima volta Tutto quello che non abbiamo visto leggendo solo le parole evidenziate in corsivo e ci sarebbe già chiaro quali problemi Giartosio si è posto durante il viaggio. Di sé stesso afferma: «Posso solo raccontare quello che ho veduto (sentito, toccato, mangiato)». Ritorna in questo caso il tema del vedere, requisito indispensabile per l'avvio della narrazione, ma sono altrettanto importanti gli altri verbi, che aiutano a comprendere cosa sia il viaggiatore: una persona che sposta il proprio corpo in modo da mettere un luogo sconosciuto nel raggio dei suoi sensi. Con la consueta consapevolezza, Giartosio sottolinea che la sua visione risente di filtri, pregiudizi e censure, ma è comunque «un evento reale». È il corpo a garantire la realtà dell'evento, a fare del viaggio «un'immersione nel reale» anche per uno scrittore che si chiede «che cos'è la realtà?».