Speciale

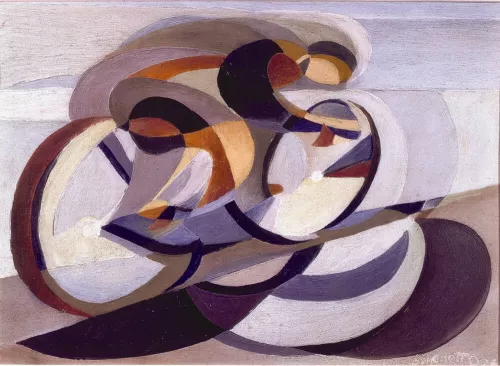

Ciclista della malora

Lo ammetto, sono un automobilista. E come tutti coloro che appartengono alla mia razza ho reiterato il veniale peccato di mandare a quel paese, dal chiuso dell’abitacolo, i patiti della bicicletta, soprattutto se in gruppo e atteggiati come se fossero circondati da un alone di intangibilità.

La ragione non sta mai tutta da una parte sola. Per parte mia riconosco che nei confronti della bicicletta, oggetto di desiderio infantile come per molti della mia generazione, nutro una certa avversione dopo averla cavalcata, giovane corridore di belle speranze, nel corso della mia prima e ultima avventura agonistica: trattavasi di gara valevole per la qualificazione alle selezioni provinciali dei mitici Giochi della Gioventù. Giunsi al traguardo, sfiatato al limite dell’anossia e forse con un principio di colpo di calore, dopo un serratissimo duello con un incapace mio pari, ultimo e nella confusione di genitori e parenti che avevano invaso il rettilineo conclusivo, convinti che gli arrivi si fossero esauriti.

Da allora con la bicicletta ho avuto brevi momenti di illusoria complicità, risolti consensualmente e con una formula che richiama alla memoria l’abusato escamotage d’addio dell’amante in fuga: se il destino vorrà ci rincontreremo. Non è avvenuto. Se non, come si diceva, a debita distanza, incontrando cioè coloro che della bicicletta hanno coltivato i pregi e ne hanno adulato il principale difetto: la superbia, a mio modo di vedere. E mi spiego. Silenziosa, ecologica, incapace di fare del male ad altri e assolutamente poco ingombrante, la bicicletta ha probabilmente sviluppato un io un po’ espanso: la vedo come una specie di principessina dalla pelle lattescente (non anemica però, il pallore è costituzionale, quale si addice a chi nasce da nobili lobi), seducente pur nella sua magrezza, ingannevolmente sottomessa al destinato cavaliere.

Il quale, una volta in arcione, più o meno consapevolmente si illude che semafori rossi, linee di mezzeria, sensi vietati, e chi più ne ha più ne metta, esistano solo per i prosaici conduttori delle quattro ruote. Da cui l’insanabile dissidio cui mai, per quanto mi concerne perlomeno, sono seguite vie di fatto se non un vicendevole, liberatorio mandarsi a quel paese nei termini e nei dialetti più svariati e coloriti.

Impossibile trovare un punto d’incontro, una terra di nessuno grazie alla quale far pace almeno per un po’ ? Almeno una volta nella vita io ce l’ho fatta. Roba di anni fa, quand’ero ancora scapolo. Era d’estate, domenica, le prime ore di un bel pomeriggio. Di stare in casa non avevo voglia volendo comunque stare solo. Così mi venne l’idea di andare in un certo crotto che mi avrebbe garantito una gioiosa solitudine grazie alla sua vista panoramica e all’assoluta discrezione di padrone e abituali frequentatori.

Negli anni della mia infanzia- l’inciso è d’obbligo- andare al crotto era un appuntamento con la stagione estiva che non si poteva assolutamente mancare. Erano i crotti, allora, ambienti rustici nel senso pieno e nobile della parola, dislocati perifericamente e lungo le strade che salgono verso la montagna. Ci si andava preferibilmente la sera, per godere la frescura crepuscolare, dotati di cibarie per integrare ciò che i crotti di allora offrivano: salumi, formaggi, acqua, gazzosa e vino. Alimenti che in genere anticipavano il concetto dell’odierno “ chilometro zero “, nel senso che erano prodotti dallo stesso gestore del crotto cui non mancavano un pezzetto di campagna e la necessaria passione per coltivarla.

Avviatomi alla volta del crotto e fatti un paio di tornanti, mi si parò davanti. Lui, il ciclista. Sembrava indossare una maglia bicolore, più scura sul dorso, più chiara sulle maniche, lunghe, ma ben presto compresi che era solo il sudore spremuto a dare quell’impressione. Faceva un caldo intenso, nessuna breva animava l’aria, le case ai bordi della strada avevano le persiane accuratamente accostate, non c’era anima viva in giro se non lui, il ciclista che, evidentemente provato dall’atmosfera greve di umidità, saliva sbandando di qua e di là ad ogni pedalata e tenendosi accuratamente nel mezzo della strada, come se temesse di finire contro le rocce o di volare in qualche prato. Due, tre tentativi di superarlo andarono a vuoto, il suo procedere zigzagando me lo vietarono. Riflettei se non fosse il caso di suonare il clacson ma mi trattenni al pensiero che il suono improvviso avrebbe potuto produrgli uno spavento tale da fargli venire un infarto.

Me lo lasciai alle spalle solo grazie all’intervento di un collega automobilista che scendeva spensieratamente quella stessa strada: scarburata o no che fosse, la sua macchina lasciava dietro di sé una nera, tossica nube che obbligò l’ondivago ciclista a fermarsi per portare alla bocca un fazzoletto umido di acqua e filtrare le schifezze che uscivano da quel tubo di scappamento. Lo salutai, “ Addio ! “, e, sì, forse lo mandai a quel paese. Non pensavo tuttavia che me lo sarei trovato tra i piedi, e mi scuso per la grettezza dell’espressione, di lì a poche ore: esattamente sulla mia macchina, seduto accanto a me, la sua bicicletta ricoverata nel mio portabagagli. Uso alle fatiche della bicicletta ma non alieno dalle dolcezze del ristoro, alla vista dell’indicazione del crotto il ciclista ne aveva approfittato per ristorarsi e si era dato ammirevolmente da fare.

Quella che doveva probabilmente essere una breve pausa si era prolungata oltre i suoi intenti mercé l’intervento del gestore del crotto che, stante il calore e la sudata fatta, gli aveva sconsigliato l’acqua fredda, a scanso di congestione, proponendogli piuttosto un goccio del suo calorico vino. Un goccio: cioè, nel sistema metrico in uso all’epoca, un quarto abbondante, cui il ciclista aveva fatto seguire qualcosa da mangiare, per asciugare il vino bevuto, e un altro goccio, questa volta per digerire. Ne era seguita una processione di gocci grazie alla quale, a pomeriggio ormai quasi consumato, il ciclista non era assolutamente in grado di affrontare la discesa del ritorno e il padrone del crotto non sapeva come liberarsene.

Se non chiedendomi la cortesia di accompagnarlo in macchina sino alla stazione ( gli aveva estorto a fatica il paese di provenienza che stava sulla linea Sondrio-Milano ), assicurandomi che salisse sul treno in partenza di lì a mezz’ora. Durante la discesa e anche in stazione il ciclista, sul viso un’espressione di immensa beatitudine, non aprì bocca, nemmeno per chiedermi che fine avesse fatto la sua bicicletta. Io me ne ricordai poco dopo la partenza del treno. L’indomani al telefono una voce quasi arrabbiata, spacciatasi per appartenere al figlio del ciclista, mi chiese se quello stesso giorno potesse venire a recuperare il mezzo.

Temeva forse che volessi fare il furbo, tenerla per me?

Dico, rubare, io, una bicicletta ?

Una versione ridotta è uscita oggi su La Stampa