L’ultimo libro del poeta / Exfanzia: una intervista a Valerio Magrelli

Igor Pelgreffi – Dopo Ora serrata retinae (1980), Nature e venature (1987), Esercizi di tiptologia (1992), Didascalie per la lettura di un giornale (1999), Disturbi del sistema binario (2006) e Il sangue amaro (2014) esce in questi giorni, nella collana “bianca” di Einaudi, il tuo libro dal titolo Exfanzia, che raccoglie versi scritti in oltre otto anni… Dimmi qualcosa su questa parola, così evocativa: exfanzia. Neoformazione verbale? Comunque sia, è la prima volta che scegli il mono-vocabolo per un titolo.

Valerio Magrelli – È sempre molto curiosa la storia dei titoli. Di solito c’è il cosiddetto “titolo di lavorazione”, che viene subito fuori e spesso poi modificato. In questo caso invece mi è ritornata su, è il caso di dire, una parola che avevo creato vent’anni fa. Nel mio primo libro di prose, Nel condominio di carne, nei primi capitoli c’è proprio un riferimento a questa parola, exfanzia, che creo per descrivere la mia infanzia. A mio avviso quello che è più importante è il prefisso che inverte ovviamente (etimologia immaginaria…) quello originario, per segnare non tanto un periodo passato, come si dice di un ex compagno, ex commissario… quanto un’espulsione. Per me quell’ex sta a indicare un’espulsione dal verbo che significa parlare, un’espulsione dalla parola: un’espulsione da sé. Ma non l’ho approfondita più di tanto, ti confesso, e mi piace per certi versi questa sua oscurità. È più che altro un segnale. Ex: moto da luogo.

IP – La pro-venienza, certo. Mi viene in mente, in Exfanzia, questa poesia intitolata Etimologica:

«Poesia» viene da «pus»:

non te l’aspettavi?

E quanto ci hai messo, ad accorgertene!

Poetare-suppurare-suppoetare,

tipica infiammazione del linguaggio […]

È una provenienza che ha a che vedere con elementi corporei, expressivi, “profondi”…

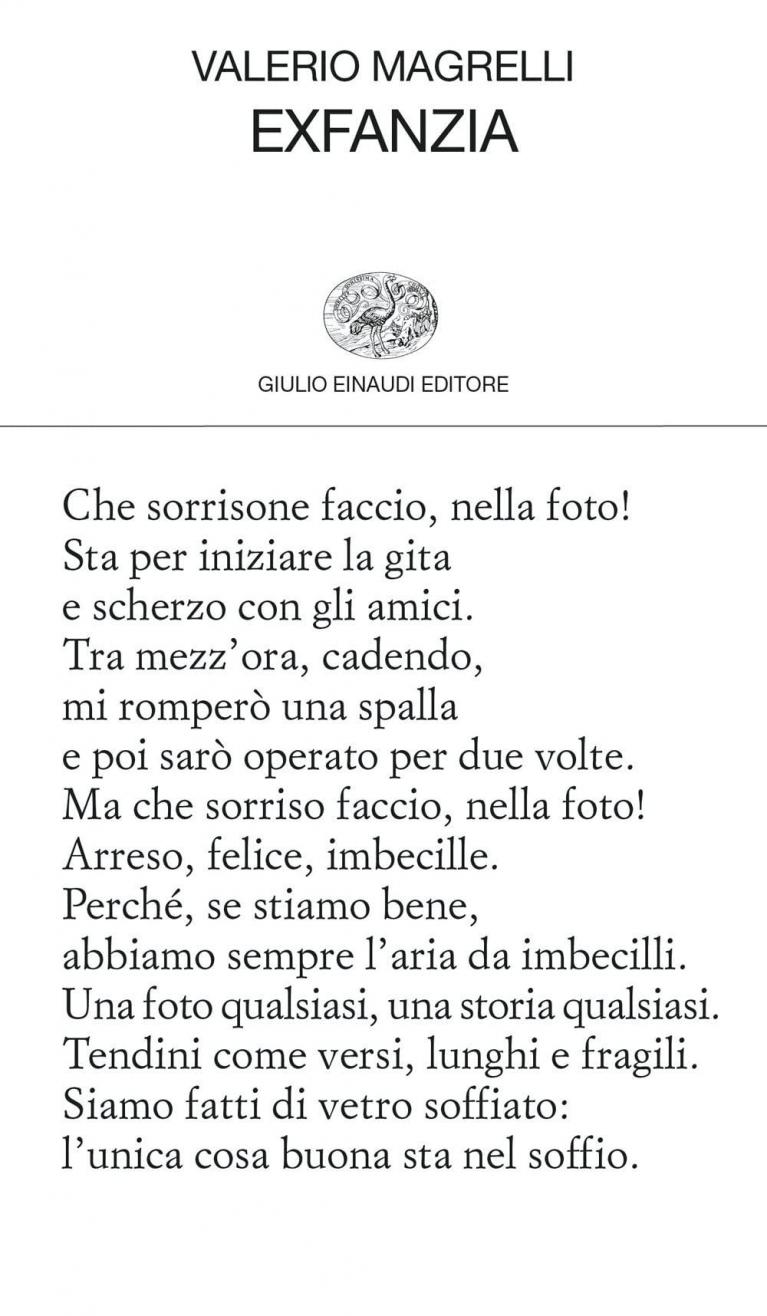

VM – La poesia che mi citi, è molto importante al punto che era in ballo insieme a quella sulla foto, per la copertina.

Che sorrisone faccio, nella foto!

Sta per iniziare la gita

e scherzo con gli amici.

Tra mezz’ora, cadendo,

mi romperò una spalla

e poi sarò operato per due volte […]

E questo perché, come suggerisce il titolo, è un’etimologia immaginaria. Io ho sempre adorato le etimologie, tanto più quelle immaginarie. Quindi l’idea di «poesia» che viene da «pus», dà un po’ il timbro a tutto il libro, che è il seguito de Il sangue amaro. E purtroppo credo che sia rimasto amaro...

IP – Ne parlavamo: mi confermi, cioè, la “presenza” di una certa linea, nel tuo lavoro degli ultimi anni, ma non solo. Line visibile, tra l’altro, anche nella prosa, almeno da Il condominio di carne (2003), passando per Addio al calcio (2010) sino a Geologia di un padre (2013): lungo quella linea di clivaggio, si apre progressivamente la ferita. La ferita del ricordo o dello scrivere. L’autoscopìa – con rispecchiamenti, reciprocità e quel vedersi vedersi, che rilevavi in Valéry, ma che è anche tematica che ti appartiene à parte entière – si apre all’autobiografia, dunque al ricordo, all’infanzia: a quel suo esserci e non esserci mai, cioè al pro-venire (ex): si tratta dunque di un percorso. Non posso non chiederti qualche cosa sulla pandemia: sia perché uno dei centri logici della tua intera produzione poetica è il corpo e la malattia; sia perché contingenza vuole che gli ultimi due anni di Exfanzia coincidono proprio con l’esperienza pandemica. Il Covid ha lasciato tracce? In che misura ha segnato questa raccolta?

VM – La pandemia ha inciso in maniera rilevante. Pensa che i capitoli finali, i Quattro poemetti, si concludono con uno dedicato alla pandemia. E, ancora una volta, sono molto contento del titolo: “Antropocedio”. L’avevo, all’inizio declinato in “Antropocidio”. Ma era un po’ prevedibile: l’omicidio, l’uccisione dell’uomo, direi il suicidio dell’uomo, no? E alla fine mi è venuto in mente, partendo dal greco epicedio, il canto funebre, l’antropocedio. Diventa insomma un canto funebre, perché la pandemia, non ce lo dobbiamo dimenticare, è un prodotto di un guasto, di un flagello etologico generale e, anzi, tra l’altro, un prodotto la cui fonte non si è affatto esaurita. Storicamente, potrebbe ricominciare domani con un altro virus.

IP – Un topos del tuo lavoro è quello del corpo e della malattia: tra normale e patologico – sulla scia della grande tradizione francese, almeno da Canguilhem – non c’è una reale opposizione. Ma in realtà tu vi cogli, credo, una dimensione molto più vasta dell’esistenza umana, e non solo umana. Ad esempio: tu scrivi che “il mio passato è una malattia contratta nell’infanzia” (in Il condominio di carne) ma poi – anche – associ a tale pensiero, completandolo, un valore gnoseologico della malattia: la malattia non è non-salute, bensì una salute differita (o differente…), un’estensione della nostra capacità corporea – si noti: ancora il prefisso ex – che va intesa sul piano di un ampliamento della conoscenza. Mi pare che tutto questo sia ancora molto presente in Exfanzia, nel senso di una ri-significazione profonda dei rapporti tra ordine simbolico e corpo, tra sapere e dolore, molto “francese”, tra l’altro: una forma di dolente esistenzialismo che si intravede, o si “sente”, tra le righe.

VM – Concordo appieno. Per me c’è sempre stata un’idea del male come incremento conoscitivo. Non so fino a che punto questa sia una visione volontaristica: in qualche modo, cercare di estrarre qualcosa di buono dal cattivo; però, è un dato di fatto... Addirittura, la prima malattia di cui parlo, che è la miopia, la trovi ancora in Ora serrata retinae: il miope ha una visione stereoscopica, perché può vedere il mondo sia confuso sia normale, normato, con gli occhiali. Cosa che una persona che vede bene, invece, non possiede. Quindi il malato è sottoposto dolorosamente a uno sdoppiamento che, tuttavia, è anche un’estensione delle sue possibilità percettive. Suo malgrado, è il caso di dire.

IP – Qual è, oggi, il tuo rapporto – se ce n’è uno – con Ora serrata retinae, libro pubblicato oltre quarant’anni fa? Fu la tua prima raccolta. Già là agiva, intenso, il tema del corpo, della patologia, della protesi tecnica, ma spesso su un piano, per semplificare, individuale. Il tuo interesse per il corpo si è poi complessificato, negli anni, aprendo maggiormente a quella relazione di intercorporeità come fondo comune, come relazione pre-tetica e pre-verbale – se vuoi, seguendo Merleau-Ponty – che ti porta più di recente a concepire qualcosa come un corpo esteso e sociale. Il corpo, cioè, può suggerire forse vie di comunicazione, per quanto sempre sottili/difficili, tra noi e altri esseri viventi, non solo umani… Ritrovi questo aspetto, oppure è una mia ricostruzione/mappatura eccessivamente, come dire, filosofico-astratta?

VM – Mi ci ritrovo perfettamente. Mi ci ritrovo. Ovviamente c’è uno sguardo, su quel libro di più di quarant’anni fa, un po’ all’incrocio tra la nostalgia e l’invidia, perché era come se, pur essendo segnato, appunto, dal male, al suo interno ancora fosse tutto tenuto insieme da una forza centripeta efficace. Con quest’ultimo libro, invece, vedo come dei brandelli che cerco di risistemare faticosamente insieme, mentre un tempo non c’era bisogno, di questo sforzo. A distanza di tanti anni, vedo un’unità perduta, che è diventata quasi più elegiaca.

IP – Concordo sulla maggiore tendenza centripeta. Tuttavia, si sente – azione e reazione – anche una tensione verso un collante. Voglio dire che forse questo dell’intercorporeità può rappresentare un motivo che tiene insieme i brandelli, come pure il suo prolungamento del tema dell’animale

VM – Certo. C’è un’intera poesia dedicata agli animali morti, L’istrice investito (Derrida docet)…

IP – Là abbiamo l’istrice, ma poi troviamo anche il cane, con riferimento anche a Deleuze (e l’abbaiare del cane come vergogna della natura), e poi la scimmia, il topo (come cavia), tra gli altri. Un brulichio della vita, un “incessante brusio neuronale” (Il sangue amaro) che poi sarà la traccia per il verso futuro, come quando definisci la poesia “tracciato istantaneo, luminoso,/ tra miliardi di sinapsi,/ […] sistema di relazioni neurali,/ una strada nella corteccia cerebrale/che appare per un attimo e scompare.” (Exfanzia).

Come sempre, esplori le pieghe e la carne dell’esistente storico-quotidiano scandagliandone anche le dimensioni più “scomode”. È il caso dell’idiozia, dell’essere-idiota, forse della bêtise stessa. Tutto ciò ha a che vedere, credo, con una sorta di animalità che ci attraversa e, ma solo certe volte, ci approssima a una sorta di fisiologia basal-animale, che è proprio quella che percorre sotterraneamente il libro; neppure troppo, se pensiamo alla poesia messa in copertina, dove dici a un certo punto

[…] Ma che sorriso faccio, nella foto!

Arreso, felice, imbecille.

Perché, se stiamo bene,

abbiamo sempre l’aria da imbecilli. […]

e che andrebbe messa in rapporto, per esempio, a quella sul cane

Avevo iniziato a scrivere:

«Ottuso, meccanico e ripetitivo:

infinito come un cane che abbaia».

Perché il cane che abbaia è infinito

come l’idiozia.[…]

VM – Vero, vero. Mentre parlavi dell’animale pensavo: hai riassunto tutto in una parola: bêtise. Giusto. Perché è diverso: la bestialità, in italiano, può ricordare qualche cosa anche di violento o di feroce; in francese, invece, bêtise rinvia a qualche cosa di ottuso e stupido, ma non crudele…

IP – …e che in qualche modo ci appartiene. E ci forma. Exfanzia parla anche di questo: noi siamo anche natura, bête. Partecipiamo della natura, siamo senza parola, infans per certi versi (torniamo così alla dinamica di fondo del libro) se, come spiegavi, l’ex-fanzia rappresenta anche un’uscita da questo mondo-senza-parola che tuttavia ex-prime qualcosa. E dunque l’animale che è in noi, che io sono e che io seguo (come scriveva Derrida: l’animal que donc je suis, omofonia tra io sono e io seguo), cioè l’animale autobiografico, potrà, a un certo punto, parlare.

Mi pare tu tocchi così una questione eminentemente filosofica. La presenza degli animali in Exfanzia, cioè, non è tanto un bestiario à la Borges, un’enumerazione dei distanti con cui mi confronto ma con cui non possiamo comunicare in “versi”; quanto piuttosto la sostanza plurale di un piano di immanenza poietica che può rendere possibile quella verbalizzazione dell’esistente corporeo, che lavora incessantemente, in silenzio, nel campo pre-logico; e che poi affiora, all’improvviso, come una sporgenza dell’essere. E che appunto nella tua poesia, come miracolo laico, emerge. Ad esempio, nella poesia L’istrice investito (Derrida docet), scrivi:

Guarda l’ultimo sguardo dell’animale:

piú che terrore, stupore – grandissimo.

Cosí ho iniziato a scrivere, io,

dopo che un’auto mi aveva investito.

Lo sguardo di chi scrive dovrebbe essere

quello di chi sta per essere investito

e diventa animale di se stesso.

Saresti d’accordo con questa ipotesi?

VM – Beh, è evidente che si tratta, come dici tu, di una dimensione centrale. Non mi ricordo più dove, ma qualcuno ha scritto qualcosa del tipo: “ci interroghiamo tanto sugli extraterrestri. Ma perché non dirigiamo questo interesse verso gli animali, che sono altro da noi e di cui non sappiamo nulla?” Gli animali sono i veri extraterrestri, in qualche modo. Sai, ho fatto varie letture di taglio filosofico, a proposito del cane, ma non solo. Ho letto un libro di Piero Martinetti, filosofo italiano di cui recentemente si è rincominciato a parlare; ma io comperai questo suo libro proprio perché era sull’universo animale, sostanzialmente…

IP – Prendiamo allora quella poesia, una strofa di sei versi, «Mezzo me è un cane» (scritto sul retro dei racconti di Lucia Berlin), a cui anteponi poi un esergo fulminante di Alberto Giacometti: Il cane sono io.

Mezzo me è un cane.

Risponde muovendo le gambe,

come se fossero coda.

Lascia che il corpo parli,

da sé, tutto da solo.

Perché mezzo me è un cane.

C’è dentro un po’ tutto: una coda che si muove, tipica dell’immaginario di ogni bambino; ma anche, in quel “lascia che il corpo parli”, l’andare da sé, l’autos, l’automatismo che si somma, tuttavia, all’attività del comporre, del trovare il verbo, del parlare. Tutto giocato nella relazione con l’animale e, di nuovo, con l’infans, sullo sfondo. È un po’ come, per generalizzare, nel tuo verso: una certa passività si innesta o si estende su un gesto artigiano, da orafo della parola. Era così sin da Ora serata retinae…

VM – Concordo su tutto. Ora che ci penso, oggi ho quasi il triplo degli anni di allora…

IP – Vero. Ma la si ritrova anche oggi, nonostante quella frammentazione di cui dicevi. Se vogliamo, è una tendenza a sua volta positiva, in quanto esprime, canta o fa risuonare la nostra condizione esistenziale e storica, individuale e sociale. Peraltro, ciò non toglie che le tue liriche possano consumarsi come epicedio: risolvere se stesse in un canto di estinzione, ormai possibile.

Un ultimo aspetto, tra quei temi di cui parlavo. Oltre all’animale, al corpo, tu hai da sempre parlato anche dell’artificiale, della tecnologia e direi della tecnica, intesa come forma della ripetizione, dell’alienazione che ci sorprende in un gesto ripetuto come pure – nei vari rispecchiamenti – in una monotonia della macchina o del meccanismo (spesso a sua volta inceppato). Ecco: le due cose assieme: tecnica e corpo; techne e physis. Compresa quella tipica riflessione sulla tua stessa tecnica di scrittura, e dunque sullo strumento tecnico nel mentre lo si usa (o se ne viene usati, usurati, consumati: di nuovo, passivizzati). Anche in Exfanzia la poesia insiste su questa rete di rapporti con le cose, con gli oggetti tecnici: strumenti, scanner, radar, schermi, tastiere….

È il QR code del tuo viso

che mi fa sussultare, ogni mattina,

quando scatta l’allineamento

delle barre a matrice

e io, lettore ottico, ti vedo,

vedo che cosa sei, cosa per me,

mentre i sensori avvampano

nel flash

del riconoscimento.

È un punto incandescente

il luogo in cui si forma dentro me

la tua identità, la nostra storia

sotto forma di vita.

Un verso che scannerizza l’esistente, riportato ogni volta al corpo, alla percezione. Su questo specifico terreno – campo minato – dei rapporti tra naturale e artificiale, tra quotidiano e colonizzazione della macchina, comunque intesa, forse Exfanzia offre qualche elemento critico.

VM – Sì, anche qui ti dico che in questo senso, la poesia sul QR esprime a suo modo tutto questo. Pensa che l’ho aggiunta in bozze. È, anzi, l’ultima che ho aggiunto. Oppure, pensa anche a quelle poesie che ho dedicato alle serie TV, poesie che parlano in fondo di questa penetrazione nella vita della tecnologia. A me piacque moltissimo Videodrome di Cronenberg, per dirti in che senso e sino a che punto questa penetrazione dello schermo televisivo, proprio legato alla pandemia, sia ora la nostra stessa vita.

È diventata un’abitudine.

“Prima” io non guardavo le serie TV o, meglio, non guardavo tutte le sere qualcosa. Adesso ho ripreso a uscire, ma quando sono in casa vedo qualcosa e dopo che sono uscito rivedo qualcosa. Ecco, di nuovo, trovi quella pervasività dello schermo e della televisione, che mi ha sempre interessato…

IP – Personalmente, lo trovo importante. Non si tratta di pop-poesia o pop-sofia, ma di mettere a punto una strumentazione di sondaggio, di perlustrazione o di sopralluogo (per riprendere un tuo video-testo: Sopralluoghi, Regia di F. Carli, Fazi editore 2005) dell’esistente, caratterizzato storicamente da un ibridazioni inedite tra elemento tecnologico e elemento vitale. Non sono poi molti i poeti che scrivono versi sulle serie TV. Ribaltiamo: perché non farlo? L’esistente parla anche attraverso tale pervasività, e il tuo mi pare un modo sensato, o sensabile, di prendere in carico una certa sofferenza, di verbalizzarla, di misurarsi con una certa stanchezza che ci attraversa… Dico anche però, in conclusione, che la tua allo stesso tempo è una poesia sulla resistenza che i corpi oppongono alla totale integrazione della tecnica, al suo dispiegamento infinito, senza resto...

VM – … senza resto: dici bene.

IP – Voglio dire: il resto è il corpo, cioè i corpi colti anche nei loro inceppamenti, nella loro debolezza, nella loro non performatività assoluta, nella loro innata non “amministrabilità”, etc.

VM – Certamente. Ma poi, forse, un’ultima cosa: la vecchiaia. C’è molto, nel libro. E pensa, quella poesia sulla vecchiaia, era una di quelle che avevo pensato di mettere in copertina, oltre a quella del pus, che dicevamo e quella sulla foto, che ho scelto alla fine. Questa della vecchiaia, del surfer che scende nel tunnel, no? E il tunnel si richiude sopra di lui. Il surfer si muove attraverso una tecnica, nel senso che si tratta di uno sport tecnico: c’è una tavola che è in vetroresina, e così via.

La vecchiaia è quel surfer che ha sbagliato

a prendere il tempo, che si è fatto prendere

dal tempo, o che forse, semplicemente,

lo sta esaurendo.

Ora non è più in cresta,

adesso ha perso l’onda e scende giù

nella piega dell’acqua […]