Genitori e figli / "Gli spostati" loro malgrado

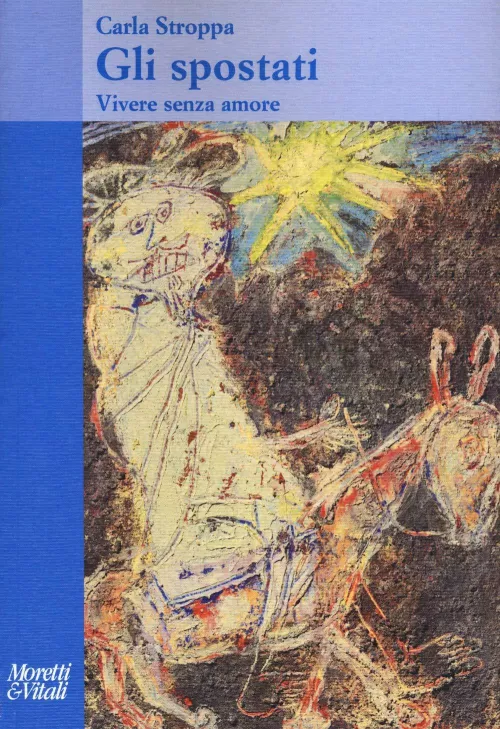

Non tutte le forme del “male di vivere” prolungato, interiorizzate, che impediscono o rendono arduo il condurre un’esistenza accettabile, e che sopravvengono anche senza alcun rilevante disturbo cerebrale, e che sin da Freud chiamiamo psiconevrosi, e diciamo psicogene, sono uguali. Alcune sembrano radicarsi in orientamenti individuali talmente lontani che è difficilissimo rintracciarne l’inizio, quasi fossero la vera natura (o una seconda natura) del singolo. Ma ci sono molte forme di tal genere che sembra siano state – o siano – imposte al singolo suo malgrado, da altri. Sono quelle di cui si occupa Carla Stroppa, psicoanalista junghiana, nel suo ultimo libro, scritto con stile robusto e accattivante, direi “letterario”, in cui il suo coinvolgimento profondo è evidente dalla prima all’ultima riga, senza che per questo venga meno il rigore del ragionamento: Gli spostati. Vivere senza amore (Moretti & Vitali, 2020, pagg. 210, E. 20). Infatti gli “spostati” – quelli che gli inglesi chiamano outsider, i “fuori posto” – sono individui che in base all’analisi dell’autrice io intenderei come “participio passato”, ossia sono individui che “sono stati spostati”. Da chi, ce lo dice il sottotitolo, dal momento che hanno vissuto o vivono “senza amore”, deprivati da esso da chi avrebbe dovuto o dovrebbe darlo loro, e invece ha dato invidia e odio: pietre invece di pane avrebbe detto – considerandolo però assurdo in famiglia – il Cristo (Matteo, 7: 9/11 e Luca, 11: 11/13).

Questo triste, e direi “tristo”, trattamento sembra connesso, nell’analisi della Stroppa, a due ragioni di fondo: una più accennata e l’altra svolta ampiamente.

La prima ragione concerne molti genitori i quali credono di poter trattare la vita e la mente dei figli come cera da modellare, imponendo loro modi d’essere che corrispondono a un’idea del meglio che è loro, ma cui quelli sono estranei. Ma “quei” genitori la ritengono la sola vita “normale” (conforme a quella che pretendono sia la “norma”): un modo di agire che direi connesso a un narcisismo talmente accentuato da far loro ritenere che la vita di coloro che sono carne della loro carne, ma pur sempre individui autonomi, sia di loro esclusiva spettanza. Nel loro introiettare l’altro da sé, il figlio o la figlia, sono così ciechi da non vedere, o da ritenere secondaria, la sofferenza psichica che provocano, e che rende i figli disadattati, falliti, spaesati, estraniati, outsider, fuori posto. Com’è noto anche molti “buoni” educatori sono, e soprattutto erano, ad esempio nel tempo remoto anteriore al Sessantotto, “gente così”.

La seconda ragione, molto più svolta dalla Stroppa, ha a che fare con l’invidia. Anzi, l’invidia è così presente nell’analisi in questione che il suo libro potrebbe pure essere intitolato “Gli spostati e gli invidiosi”. Oltre a constatare ciò in tante storie di vita di persone, sue pazienti – tra cui la vicenda più toccante è quella della donna nel libro chiamata Zoe – il quadro è pure confermato e approfondito tramite grandi miti, o favole, che ci narrano sempre storie perenni, mostrandoci sia la dinamica costante che la soluzione – tragica oppure a lieto fine – di tali “casi” (e in parte orientano sia lo psicoterapeuta che il o la paziente, sapendo come può andare a finire “la storia”). Sono insomma storie simboliche, che, come nei “grandi sogni” (miti essi stessi fatti dall’ànthropos a occhi chiusi a tempo debito, e su misura per ciascuno), squarciano la visuale su qualcosa di umanamente perenne; mostrano, insomma, archetipi in movimento, come – per restare in tema di invidia omicida – le storie di Caino e Abele, o di Giuseppe e i suoi fratelli, o tante favole molto note, che sono miti, in base ad analisi svolte soprattutto – nel caso delle favole – da una stretta collaboratrice di Jung, Marie-Louise von Franz (in: Le fiabe interpretate, Bollati Boringhieri, 1980; Il femminile nelle fiabe, ivi, 1983; Le fiabe del lieto fine. Psicologia delle storie di redenzione, RED, 1987). Tutti ricordiamo l’invidia della bella e malvagia matrigna di Biancaneve (Wilhelm e Jacob Grimm, Fiabe, a cura di L. Marinangeli, Radici, BUR, 1995, pp. 309-317), ma la Stroppa è colpita soprattutto da quella della matrigna e delle sorellastre di Cenerentola (Grimm, pp. 172-180): donne invidiose e cattive che – dice la Stroppa – “non conoscono il bene sul piano cosciente, ma intuitivamente lo percepiscono in Cenerentola e lo perseguitano perché attraverso di lei percepiscono il proprio vuoto, la distanza infinita dalla felicità” (p. 103).

Sul sentimento dell’invidia l’autrice dice molte cose interessanti e inquietanti, relative al desiderio dell’invidioso di abbassare chi lo sopravanzi: “l’atteggiamento indifferente nei confronti dell’altro può essere frutto d’invidia sotterranea, ma anche il sarcasmo, la supponenza intellettuale, l’esclusione dagli argomenti che contano, la calunnia più o meno manifesta, il parlare dietro alle spalle, la non considerazione e la mancanza di rispetto della diversità psicologica (p. 105).” Uno può essere “guardato con malocchio proprio per la sua possibilità di alzarsi in volo. L’invidioso non tollera questo dono delle stelle perché per lui, che non sa uscire dalle stalle, è completamente fuori portata (p. 128).” Spesso sotto sotto questo “spostato” di tipo distruttivo è il vero estimatore della sua vittima; “paradossalmente sono proprio quei valori che l’invidioso intuisce e che si accanisce a voler distruggere” (p. 138). L’odio dell’invidioso giunge a livelli inusitati. “Te ne accorgi quando un piccolo o grande fallimento personale all’altro fa piacere. Ecco la madre, la sorella e l’amica assumono il volto della strega; il padre, il fratello e l’amico quello dell’orco. Si entra così nel castello dei mostri e la cosa può avere anche un senso evolutivo perché apre gli occhi alla realtà del male (p. 155).” Si comprende, insomma, che il male c’è e che non può essere minimizzato.

Ma come se ne esce?

Direi con un doppio movimento: uno più immediatamente comprensibile concerne un barlume di soccorrevole atteggiamento empatico, da parte di qualcuno che anche nel deserto della vita dello “spostato” o della “spostata” non smette di voler loro bene, come la nonna ne vuole a Cenerentola; ma anche come la stessa psicoanalista nel senso junghiano, che può realizzare con la sofferente o il sofferente un’intesa nel profondo, offrendo un ascolto e un’empatia non invasivi, discreti, tali da fargli (o farle) recuperare quella fiducia in sé senza cui non si può uscire dalla malinconia e disperazione. Imparare a volersi bene e a tornare a volere una vita veramente desiderata nel profondo non è cosa da poco. Il ruolo della persona che ci capisce e ci vuol bene, però, non è solo funzionale all’adattamento pur che sia alla realtà, come talora può dirsi del freudismo, ma ad un processo trasformativo.

Qui possiamo cogliere la differenza tra la favola di Lucio, il protagonista del romanzo tardo antico Le metamorfosi, o L’asino d’oro (a cura di M. Cavalli, Mondadori, 1995) di Apuleio, e quella per taluni aspetti simile, molto simile, di Le avventure di Pinocchio (Giunti, 2020) di Carlo Collodi. Lucio, preso dal desiderio di potenza, mentre cerca di diventare un grande mago, diventa un asino. Ma al culmine di molte sofferenze, viste come prove iniziatiche – come quelle di Psiche per potersi ricongiungere con l’Eros perduto nella meravigliosa favola-mito incastonata nel romanzo – quando come asino desidera solo morire, invoca la grande dea dei misteri di quel tempo, Iside, che gli fa vedere l’invisibile, e lo fa rinascere a se stesso. Per parte sua Pinocchio è il bambino che esprime una libido scatenata, un vero eros libertario infantile, un desiderio della vita come gioco (essere burattino tra i burattini), avere tutto e subito (come gli promettono i criminali Gatto e Volpe facendogli credere nella ricchezza a portata di mano, presa dall’albero in cui crescono i soldi, nel “campo dei miracoli”, e poi cercando di ammazzarlo), e quando già sembrava su una buona strada, salvato dalla fatina dai capelli turchini, e diventato ottimo scolaro, cede di nuovo al desiderio andando nel “paese dei balocchi” e diventando asino, insieme al suo amico Lucignolo, che asino morrà. Pinocchio è nuovamente salvato dalla fatina, ma si riscatterà col duro lavoro e studio, che da burattino, tutto eros ad ogni costo, ne farà un bravo bambino (“normalizzato”). Quindi l’Iside di Pinocchio, la “fatina”, è viatico non già a cambiare tramite la visione del divino, attraverso la percezione del deus (o dea) in nobis, ma tramite il conformarsi al dover essere.

Quale sia la via preferita da Carla Stroppa e dallo junghismo è chiaro (quella dell’aprirsi alla “vera” Iside), e chiama in causa quello che Jung chiamava “principio trascendente”, anche se sono convinto che sarebbe meglio dire “trascendentale”; non saprei dire se l’espressione “trascendente” sia in Jung o dei suoi traduttori, ma comunque l’espressione “trascendentale”, che in ogni idealismo guarda all’a priori, a ciò che “è nell’esperienza e al di là dell’esperienza”, all’archetipico, la considero più congrua). Questo principio del divino o infinito in noi è il Sé: è un tendere – o essere? – infinito, personalizzato, quale punto in cui tutta la nostra psiche, conscia e inconscia, si raccoglie, trovando lì il minimo comun denominatore di tutta la mente, “come una certezza fuori del tempo”, come avrebbe detto Myskin parlando della fede col suo fosco intimo amico Rogozin nell’Idiota di Dostoevskij (Einaudi, 2005). Se in noi non ci fosse l’archetipo del Sé, la risposta meramente adattiva, di fuga nella “realtà” senza se e senza ma (come nel finale di Pinocchio), sarebbe senza alternative.

Ma se nonostante i mille colpi – proprio come nella famosa poesia Se (1895) di Rudyard Kipling – restiamo fedeli a noi stessi, ad un certo punto potrà intervenire qualcosa che dagli abissi della nostra mente ci darà una formidabile mano, e che l’analista – spingendoci a concentrarci sulla nostra interiorità e sogni, e miti connessi – aiuta a manifestarsi in noi. Questo Sé è pure l’aspirazione romantica all’infinito (“l’infinito tra ciò che sono e ciò che ho bisogno d’essere”, p. 34) di de Senancour (Oberman, Rizzoli, 1983); è lo svelamento dell’Uno nell’intimo tratteggiato dal grande filosofo esistenzialista, nonché psichiatra, Karl Jaspers, qui richiamato (p. 53) in riferimento al suo saggio del 1961 Cifre della trascendenza (Fazi, 2017): Jaspers il quale osservava che “ogni singola realizzazione dell’uomo diventa, di volta in volta e nella sua piccolezza, cifra dell’Uno infinito, che è esso stesso una cifra. (…) Perciò l’Uno è infinitamente lontano, ineffabile, inconoscibile. Cionondimeno è il fondamento di ogni ente. Allo stesso tempo, però, l’Uno è vicinissimo quando vengo donato a me stesso nella mia libertà, mettendomi sulla via del divenire identico a me stesso.”

Non è importantissimo il livello di immersione in questo Sé, ma che uno o una lo raggiunga, perché comunque da quel punto prenderà a diventare, nel suo vissuto, quello che è (ossia ad “individuarsi”), il che oltre ad essere “bello e buono” in sé dà alla persona un po’ del piacere di vivere che ogni vivente ha quando gli è dato di vivere come la sua natura comanda. Nell’ottica della Stroppa, che mette nel tutto un pizzico di spirito libertario, questa è anche la rivolta, e il riscatto, dell’asino. E infatti il suo libro si conclude con l’immagine di un asino che si è messo in piedi disegnata, a colori, da una sua paziente.