La femminista e il misogino: Sophie Calle al Museo Picasso

L’appuntamento è al Museo Picasso alle 15, per vistare la mostra temporanea dedicata all’artista francese Sophie Calle. Non è una circostanza banale. Hanno offerto a una donna artista, per di più “concettuale”, la sede museale dedicata al grande genio novecentesco della pittura, ormai quasi unanimemente condannato dalle giovani studentesse d’arte, in quanto esempio perfetto di maschio dominatore e misogino. L’innesto Calle-Picasso è quindi promettente da più punti di vista. La nostra sarà una visita di piccolo gruppo; ci troviamo in tre: mia moglie (storica dell’arte), Véronique (poetessa francese) e il sottoscritto. Ovviamente è impossibile vedere una mostra assieme a qualcuno, se non in casi ben specifici, come quelli che associano un professore e la scolaresca, una guida e la comitiva di turisti, e, in genere, un elargitore di nozioni e spettatori attruppati. Si suppone, in casi come quelli elencati, che la moltitudine al cospetto dell’uno abbia facoltà visive adeguate ma facoltà conoscitive insufficienti. Per questo, essa segue passo passo il conducente illuminato che colma a parole, ciò che lo sguardo carnale dei più non coglie. Queste magnifiche sincronie non valgono, però, in contesti di paritarie responsabilità tra spettatori, quando insomma ognuno decide di vedere un po’ quel che gli pare. Io e mia moglie, ad esempio, cominciamo sempre abbinati un percorso museale o espositivo, ma in breve tempo ci troviamo sfasati e felicemente solitari, procedendo ognuno col proprio passo e indugio al cospetto delle opere esposte. Inoltre io rimango di solito intrappolato nelle prime sale, per via di una esagerata minuzia visiva, che mi permettere di procedere solo con gran lentezza, e dopo compiuta immersione in ogni oggetto, sia esso una vecchia tibia di faraone egiziano o una lunga serie di pasticche allineate, in qualche installazione contemporanea di Damien Hirst. Per questa stessa ragione quasi mai riesco, non solo a terminare per tempo la visita, ma anche a godere dei pezzi più celebri e ammirati, che ne costituiscono per così dire il culmine. Stavolta, però, in rilasciata atmosfera domenicale, varchiamo il museo all’inizio del pomeriggio e il Palazzo Salé –l’hôtel particulier seicentesco che ospita i capolavori del pittore malagueño – non è il Palazzo del Louvre. C’è la possibilità, dunque, di esaurire l’intero percorso espositivo, pur mantenendo intatta la propria minuzia contemplativa. Si comincia dal piano interrato con i Picasso.

Tutti li conosciamo, tutti abbiamo in testa una specie di ologramma girevole, con le immagini dei tanti suoi quadri che abbiamo visto (raramente) dal vivo e (più spesso) riprodotti su manifesti, frontespizi di libri, borse in tela ecologiche, tovagliette di Bed and Breakfast pretenziosi. L’incontro vero e proprio è comunque sempre sorprendente: il suo codice pittorico si è talmente diffuso nel nostro macrocodice culturale che sperimentiamo al tempo stesso un senso di familiarità e un contraccolpo imprevisto. Posso, ad esempio, scivolare indenne di fronte alla Natura morta con sedia impagliata (“Mio dio, il primo collage della storia dell’arte moderna!”), ma già L’albero del 1907, pre-cubista, contemporaneo alla dinamite pittorica delle Demoiselles d’Avignon, costituisce un prezioso intralcio, e costringe lo spettatore a un fronteggiamento più imprevedibile con linee, figure e colori. Fortunatamente mi sono già liberato dell’amica poetessa e di mia moglie, e rimango in competizione solo con una turista nordamericana, altrettanto puntigliosa e più di me incline alla sosta monolitica a poca distanza della tela che altri scoraggiati visitatori amerebbero contemplare senza frapposti ingombri. Rinuncio, quindi, ad aspettare che si distolga dalla Femme au fauteil rouge del 1929, per dirigermi con entusiasmo verso il faccione-minerale della Tête de femme del 1939. Ma sì! Sembra proprio un Max Ernst degli anni Venti. Picasso fa del surrealismo a oltranza (ma anche del fauvismo a oltranza, del cubismo a oltranza), porta avanti tutto – ogni motore avanguardistico – simultaneamente, per continuare l’antichissima arte del ritratto. E quindi questo faccione cubiforme e grigio, melanconico per via dello strabismo e di un foro boccale esageratamente ristretto sul bordo tagliente di una piramide rovesciata che ne costituisce la parte inferiore, è qualcosa di ieratico e nello stesso tempo burlesco come spesso accade in Picasso, dove allo spavento si affianca un riso franco. Il faccione è infatti coronato di un cappellino, impreziosito da un fiocco troppo grande e sbilenco. È il dettaglio incongruo e sdrammatizzante.

Comunque, a un certo punto, Picasso prende fine e, senza che nessuno lo abbia annunciato, senza che la segnaletica ci abbia debitamente preparati, ci troviamo nelle sale di Sophie Calle. Lo capirò poi, giunto nel sottotetto, ovviamente tardi, quando già mi tallona il cordone dei guardiani che spingono fuori i visitatori meschini e recalcitranti. Insomma, prima di essere allontanato dalle sale grondanti intelligenza e bellezza, mi rendo conto che lei, l’artista donna, ha preso un’enorme quantità di spazio, schiacciando il genio maschile del secolo scorso nei bassifondi, nelle sale del sotterraneo, perché tutto il resto del Palazzo Salé le è stato concesso incondizionatamente.

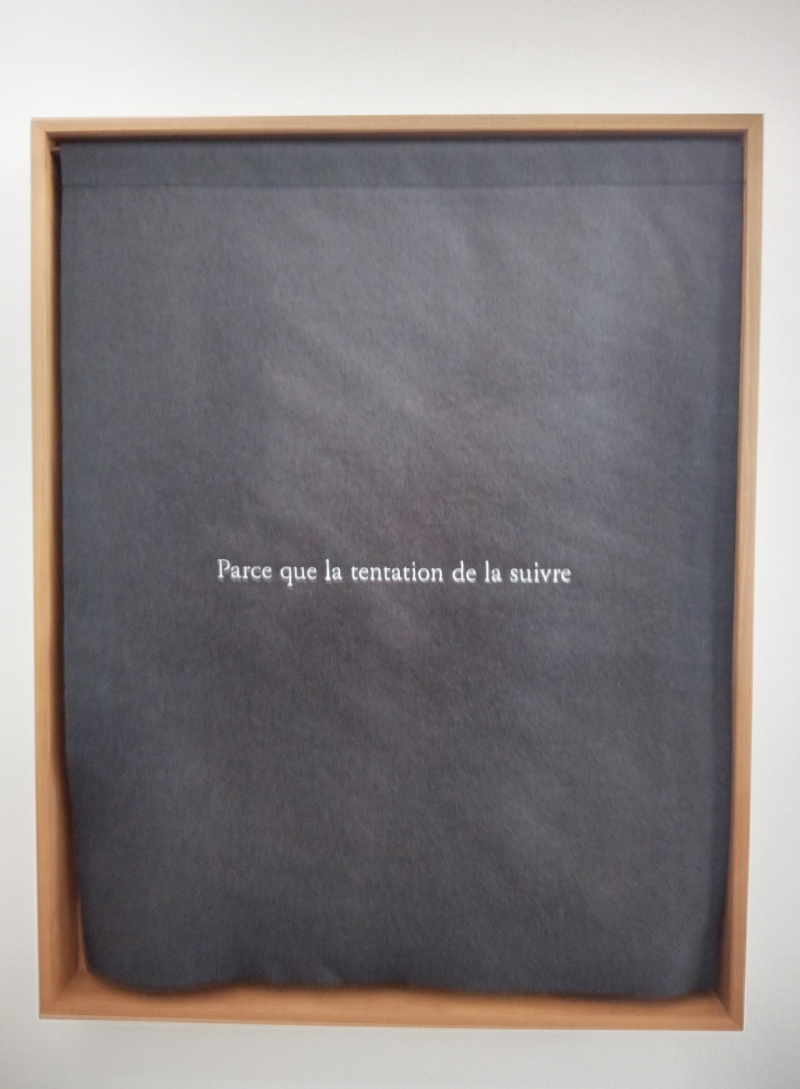

Calle mobilita per prima cosa la scrittura. Si tratta di brevi paragrafi disposti su alcune delle pareti spoglie, che scandiscono le tappe del percorso attraverso le varie sale. I caratteri sono vintage, preziosi, come a suggerire una calligrafia da pennino e calamaio. Un po’ kitsch. Si tratta di istruzioni per l’uso della mostra, ma che ci precipitano in una sorta di soliloquio sommesso, che è tipico del suo lavoro. Siamo immediatamente invitati a elaborare non il suo armamentario di nozioni d’artista, ma a spiare all’interno del suo cerchio intimo denso di aneddoti familiari e di ricordi. Ad affacciarsi, fin dall’inizio, è la nozione di “impostore”: “sindrome di”, ma anche “artista come”. Lavorare al Museo Picasso, per il cinquantenario della morte dell’artista, significa interrogarsi non tanto sullo statuto dell’arte, ma sul suo funzionamento effettivo nella nostra società. E tutto quanto Calle esibisce, non fa che ribadire come nonostante nulla possa definire in modo certo che cosa sia arte, l’arte funziona comunque. In altre parole, non vi è più la garanzia, ancora indiscussa in Picasso, che l’arte sia innanzitutto la pittura, e che la pittura sia qualcosa da realizzare su una tela (come, per altro accadeva, già quattrocento anni fa). Oggi, ci ricorda Calle, non sappiamo cos’è (non siamo sicuri dei suoi confini, della sua natura), ma essa funziona (persuade la società della sua esistenza e importanza).

Ne abbiamo la riprova, ad esempio, nel momento in cui essa manca, è assente, perduta, rubata. È così che accade anche nelle nostre vite: certe persone e certe cose prendono tutta la loro importanza nel momento in cui le perdiamo. Sto parlando di una delle più belle sale della mostra: I Picasso fantasma (“In occasione delle mie prime visite. La Mort de Casagemas, Grande baigneuse au livre, Paul dessinant, Homme à la pipe, e La Nageuse non sono presenti, perché dati in prestito. Ho chiesto ai conservatori, ai guardiani e ad altro personale del museo di descrivermeli. Al loro ritorno, li ho velati con i ricordi che lasciano quando si assentano”). Con grande maestria scenografica, Calle ha sistemato dei tendaggi dal soffitto al suolo lungo l’intera parete. Dietro di essi, ad altezza di spettatore, vi sono appesi i quadri di Picasso sopra menzionati, e un rettangolo di luce illumina sulla stoffa che li ricopre la loro superficie. Questa superficie ondulata è ricoperta di frasi, che vanno a costituire un paragrafo compatto di parole della stessa ampiezza del quadro intravisto sulla parete. Abbiamo un effetto di traslucidità: dietro il paragrafo emergono, indeboliti dal velo, i contorni delle figure e i colori che le riempiono. S’indovina un’immagine pittorica che è occultata dalle molteplici versioni verbali che ne ha dato il vario “popolo” del museo. È un impressionante, e anche beffardo, rovesciamento copernicano: per primo esiste, nell’ordine della percezione e della scoperta, il ricordo soggettivo che lo spettatore ha dell’opera, e in seconda battuta, diminuita da una parziale opacità, l’opera stessa. Essa diventa, al limite, elemento accessorio, rispetto alle ecfrasi degli utilizzatori dell’arte, specialisti o meno. E queste ecfrasi vanno godute, vanno lette, nella eterogeneità di registri linguistici e dei socioletti che le compongono. Ognuno ha visto il medesimo quadro, la medesima Nuotatrice o il medesimo Uomo con la pipa, ma ognuno traduce diversamente il suo ricordo, come se quest’ultimo fosse intessuto oltre che di forme pittoriche anche di preoccupazioni intime, ossessioni professionali, idiosincrasie difficilmente giustificabili.

L’autobiografismo di Sophie Calle mostra qui il suo risvolto politico, femminista. Questo “io” che domina il suo lavoro, che domina anche “le istruzioni per l’uso” della mostra, non è specchio di una soggettività astratta e fagocitante, né esalta in maniera monumentale una personale vicenda, ponendola come esemplare, più rappresentativa e significativa di altre. È interscambiabile e democratico come l’io grammaticale: ognuno a turno può assumere e valorizzare la sua particolarità biografica (il suo punto di vista soggettivo), renderla partecipe del gioco artistico; è poi nella natura istituzionale di questo gioco iniettare negli elementi che lo nutrono una dimensione memorabile e eventualmente monumentale. Nella sala dei Picasso fantasma, Calle si cancella come artista, lascia “vuoto” il suo posto, affinché l’esperienza e la parola altrui (i ricordi di un’immagine pittorica) prendano spazio nel museo, sulla pareti della mostra che le è dedicata. Il suo ruolo è di comprimaria: è la documentarista che ha sollecitato la testimonianza di curatori e guardiani, ed è la scenografa che ha messo in valore questo materiale verbale. Ma in tutto ciò non vi è un’ideologia della “cancellazione dell’autore”. I ricordi di Sophie Calle emergono in altre zone della mostra, in altre sale. Ad essere rilevante è l’interscambiabilità della posizione soggettiva che si vuole far emergere e valorizzare. Nessuno ha il monopolio di ciò che ha valore e senso, senza che questo significhi che tutti siano in grado di creare tali “camminamenti” tra la vita e l’arte, tra i propri ricordi effimeri e la fissazione plastica di questi ricordi.

Mi rendo conto che il mio resoconto di À toi de faire, ma mignonne (ah! dimenticavo, questo è il titolo della mostra) è stato ampiamente assorbito da una sola delle prime sale del percorso. Nel frattempo, Véronique ha inviato un sms dicendo che lei ha già completato il giro (ha visto tutto) e ci attende, seduta su una panchina, nei giardini del palazzo. Che esagerazione! Ci dirà che non sopporta questa “star” dell’arte francese e il suo ego strabordante. Mylène (mia moglie), invece, percorrendo le sale basse, piccole e innumeri del sottotetto, si è infilata per sbaglio, con altri due visitatori, in una stanza occupata da Sophie Calle in carne e ossa, attorniata da conservatori o tizi dall’aria importante. Non si sono nemmeno rivolti ai poveri intrusi, ma hanno tutti protestato seccamente: “Non, mais ce n’est pas possible”. La porta, però, l’avevano lasciato aperta loro. Poco importa, tutto ciò aggiunge un aspetto ulteriormente gustoso alla mostra: l’antipatia snobistica dell’artista e della corte di specialisti dell’arte che la circondano. Nessuna contraddizione d’altra parte. Percorrendo le sue varie opere, i suoi vari progetti, appare evidente che la Calle non fa nulla per essere simpatica, o modesta, o rispettosa. Si percepisce un po’ ovunque uno spirito irriverente, a tratti sarcastico, che non risparmia niente e nessuno, a partire da se stessa.

Molto rimarrebbe da dire. La straordinaria sala dove sono proiettati alcuni video di istambulioti ripresi durante la loro prima “visione” del mare. La telecamera li riprende di schiena mentre osservano la distesa d’acqua, e dopo un certo tempo si girano, offrendo il loro volto all’obiettivo. Accennai a quest’opera (che già conoscevo) nel romanzo La vita adulta, e ricordo la sorpresa dell’amico Vincenzo, che ne leggeva la versione dattiloscritta: “Ma sei sicuro? Com’è possibile che degli abitanti di Istanbul non abbiano mai visto il mare?!” In effetti, la tagliente Calle sa anche esplorare zone dell’esperienza propria e altrui struggenti, come quando lascia evocare a dei ciechi dalla nascita i colori, di cui sentono continuamente parlare. (Massima pulizia installativa, tre elementi per ogni parete: il ritratto di colui che parla [un ragazzino], la frase stampata e incorniciata sul colore scelto [“Il verde, è bello. Perché ogni volta che amo qualcosa, mi dicono che è verde. Etc.”], la foto di un oggetto che incarna quel colore [un segmento di prato, dal verde saturo].)

Una riflessione a parte, poi, sarebbe da dedicare all’uso delle parole in Calle. Certo, parole e fotografia sono quasi sempre abbinate, seppure secondo logiche anche molto diverse. Ma in alcuni casi, le parole funzionano in completa autonomia. In un pannello rettangolare, stretto e alto, sono incorniciate le frasi del padre, pronunciate in ospedale nei giorni che ne hanno preceduto la morte. In realtà, esse non appiano “nude”, in forma di registrazione documentaria. Sono scelte dall’artista e inserite in una sua narrazione. Siamo di fronte a qualcosa che può suscitare (borghesemente) un sentimento di oscenità e d’impudicizia estremi. Ma la sua insistenza qui e altrove sulla morte (sulla morte dei genitori, in particolare, e quella che attende lei, più in generale), ci ricorda che è la morte stessa a portare l’oscenità dell’agonizzante e poi del cadavere nelle nostre vite, e lei che ci espone all’impudicizia di un dolore che non si può mai del tutto interiorizzare, e che minaccia di essere visibile in società. Anche se ci affidiamo sempre di meno ai riti collettivi, ciò non significa che la morte possa essere davvero considerata come un problema personale. Non a caso, l’espressione verbale del proprio lutto famigliare che Calle riesce ad esibire, a rendere leggibile e udibile, ci tocca profondamente, risuona assieme a nostre espressioni di lutto, che magari sono rimaste germinali, incomplete, o sono state apparentemente “risolte”.

Comunque anche lo spazio di scrittura ha un termine, così come ogni soggiorno museale. Il mio tempo di rallentata contemplazione è stato – come già dicevo – bruscamente interrotto alle 18 meno alcuni minuti da risoluti guardiani, che in formato poliziesco, chiudevano il corteo ancora indeciso dei visitatori presenti. E confesso quindi di non aver visto tutto quanto avrei voluto – i lavori dedicati ai progetti incompiuti – ma anche di non aver scritto per bene a proposito di tutto quanto sono riuscito a vedere. Lascio anch’io uno spazio da riempire, un compito a un lettore che si volesse compartecipe. Prenda un treno per Parigi (anche un’auto, uno scomodo bus, persino un aereo se non ha rincrescimenti ecologici) e vada al Museo Picasso. Ha tempo fino al 7 gennaio. Cominci la mostra però dal sottotetto, cominci da ciò che non è stato portato a termine da Calle, e non si faccia intralciare da visitatori minuziosi che piantonano con la loro superficie fisica ingombrante opere di vivace e sapida intelligenza. Nel caso, spintoni cafonamente, ma tenendo d’occhio l’orologio e il movimento a tenaglia dei guardiani quando il pomeriggio è ormai tardo.