Il Perturbante alla Collezione Pinault

Un filantropo di lusso

Liberi dalle pastoie statali, dal centralismo culturale, si va a vedere la mostra alla Collezione Pinault. Il Pinault François, quello multimiliardario e filantropo, collezionista d’arte contemporanea ovviamente, ma anche Gran Ufficiale dell’Ordine della Stella d’Italia (suoi il Palazzo Grassi e la Punta della Dogana a Venezia) e Gran Croce della Legione d’Onore di Francia (ha sborsato di sua sponte 113 milioni per il restauro di Notre Dame dopo l’incendio, per dire). Quando si va a casa di qualcuno, meglio avere qualche informazione su di lui, anche per non fare gaffe. C’è ancora chi confonde i due colossi del lusso francese: LVMH (79 miliardi di fatturato nel 2022) e Kering (20 miliardi di euro nello stesso anno), ma attenzione: il primo gruppo è quello della Fondation Louis Vuitton (lì fanno Rothko, che è conosciuto anche dalla famiglia Tosi di Canegrate, che però sono venuti prima di tutto per Eurodisney), mentre Kering – leggi: un conglomerato di Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, ecc. – è quello della Bourse de Commerce, Collezione Pinault appunto. E qui l’abbinamento con Eurodisney è più incerto.

Pinault è una persona di principi: la sua collezione d’arte prende avvio dal 1960. Non ci sono tentennamenti, opportunismi, nostalgie di sempreverdi modernità o modernismi. Si va dritto nel contemporaneo duro. E sappiamo che gli artisti statunitensi ne sono ancora in parte i campioni, e non solo perché a partire dal Secondo Dopoguerra alcuni di loro ricevevano soldi persino dalla CIA, ma perché in un così vasto territorio tutto trova l’occasione per essere contraddetto, abiurato, rifatto a rovescio: difficile far invecchiare bene un codice estetico e culturale per inerzia e fede a ogni latitudine del paese. A un certo punto salta sempre fuori qualcuno con sufficienti manie di grandezza o sufficiente frustrazione per smontarlo pezzo per pezzo e ricombinarlo a suo piacimento. Per questo già il titolo della mostra – Mitologie americane – promette bene. Non sarebbe il caso, probabilmente, se si fosse trattato di Mitologie italiane o Mitologie francesi. Non so bene perché, ma non fa lo stesso effetto.

In realtà, più che di “mitologie” sembra trattarsi soprattutto di “contromitologie”, di scorribande ironiche, sarcastiche o a volte semplicemente eccentriche, da parte di quattro artisti americani, nei confronti di temi, immagini, modelli della cultura di massa. Mike Kelley (1954-2012), con Ghost and Spirit, è l’artista la cui opera costituisce il filo conduttore di tutta la mostra. Sono tutte donne, e di generazioni diverse – Lee Lozano (1930-1999), Mira Schor (1952) e Ser Serpas (1995) – le artiste convocate a interagire con il lavoro di Kelley. Di quest’ultimo, per quel che mi riguarda, conoscevo solo un’opera, perché finita in copertina di un album dei Sonic Youth (gruppo newyorkese di noise-rock). Quanto agli allievi che ho accompagnato a vedere la mostra (ben due classi), in maggioranza ragazze di età compresa tra i 19 e i 22 anni, dubito che conoscessero anche solo i Sonic Youth (esordio nei “prestorici” anni Ottanta). In ogni caso il mio vantaggio nei loro confronti era minimo. Non avrei potuto improvvisarmi conduttore onnisciente né d’altra parte siamo riusciti a ottenere una visita guidata. Quindi è andata a finire con la passeggiata libera e anarchica: un’infornata di trenta la mattina, e una dello stesso numero nel pomeriggio; quaderno per schizzi in mano, e ognuno se la cavi come può. La settimana prima avevo inviato loro il pdf con il Dossier éducatif della Collection, un malloppazzo molto ben fatto, ma di 40 pagine, che nessuno di loro si sarebbe sognato di leggere per filo e per segno (e forse neppure di aprire per un semplice scorrimento sul video). Comunque fa parte della mia missione educativa lo spintonamento di questi ragazzi, destinati a diventare designer, architetti d’interni o grafici del futuro, verso esperienze “culturali” di qualsiasi tipo. Inoltre qui c’è fior fiore di architettura: la Borsa di Commercio, edificio a pianta circolare realizzato negli anni Sessanta del XVIII secolo per ospitare il mercato del grano di Parigi, e trasformato poi a più riprese nel corso del XIX secolo. All’esterno vi è il solito portico monumentale con quattro colonne corinzie, frontone arricchito da allegorie femminili, pilastri e cornici sulle facciate da lasciare tutti gli amanti del neoclassicismo soddisfatti. In cima, però, la cupola di ghisa e vetro a ricordarci che siamo nella metropoli della modernità. E dentro, al centro, il magnifico cilindro di cemento levigato di Tadao Ando, che permette a questo spazio espositivo di riecheggiare lievemente il capolavoro di Lloyd Wright a New York, il conchiglione del Guggenheim.

Qui, nel grande spazio centrale, nelle sale dei tre diversi piani e soprattutto nella passerella che circonda il cilindro circolare fino alla sua estremità superiore, vagabonda una quantità di giovani, turisti e no, alquanto indifferenti alle opere esposte, ma stregati dalla fotogenia del luogo. E agghindati meravigliosamente, più contemporanei di qualsiasi installazione, con capigliature, scarponcini, giacche impellicciate, piercing e pendaglietti all’ultimo grido, si dedicano a loro privati shooting fotografici. Le mie allieve se ne rendono conto. Sarebbe stata una magnifica occasione per loro, ma oggi sono di corvée per via della cultura: ombelichi, trecce, jeans a vita bassa e cascanti passano in secondo piano, e per di più si devono confrontare con le bizzarrie artistiche in prima persona, senza la profilattica mediazione del prof. Avanti, ognuno è lasciato a se stesso, io compreso. Ci si disperde nello spazio espositivo.

Lee Lozano: lo strano caso della donna che boicottava le donne

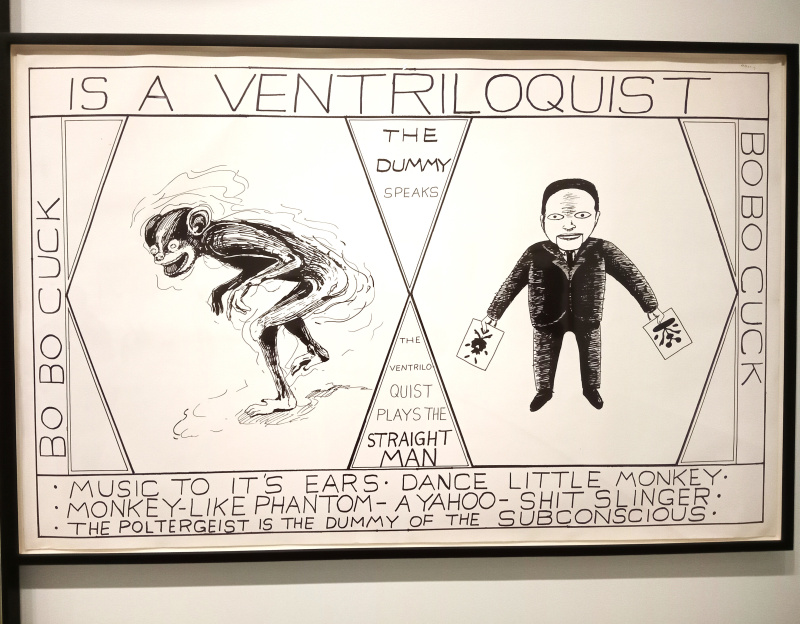

Mira Schor, che ha una saletta al piano interrato, non mi fa un grande effetto: forse per il lavoro troppo artigianale, delle mascherine romboidali, fini fini, in carta di riso, su cui scorre una grafia poco leggibile. E però mi son ben rimaste nella memoria. La vera scoperta è comunque al piano terra: diverse sale dedicate a Lee Lozano. Di primo acchito potrei dire un Topor al femminile, anzi un Topor femminista, che quindi non è più Topor, ma ha una capacità simile di deformare la figura umana, e di spingerla a inscenare tutto ciò che è latente, sommerso, incanaglito nelle pulsioni più invisibili e sfuggenti. Ma questo è solo un aspetto. Partiamo dall’inizio: New York e il decennio ’60-’70. Fa parte della tribù degli sperimentatori. Ci viene detto che ha frequentato gli artisti giusti: Carl Andre, Joseph Kosuth, Robert Morris, Donald Judd, Vito Acconci, Dan Graham. E fresca di “concettualismo”, attraverso disegni colorati, con tratto arrabbiato e aguzzo, gioca sulle espressioni verbali, e in genere le metafore sessuali e sessiste. Più in generale, illustra l’ideologico quotidiano, associando frasi o termini singoli con immagini (dettagli corporei o oggettuali). La molla satirica è tesa al massimo, nel tema e nella figurazione grossolana, deformante. Il risultato estetico è godibilissimo.

A questa serie, ne segue un’altra, di matrice apertamente dadaista, e riguarda la paradossale sovrapposizione della funzionalità del macchinario alla voluttà del corpo, tale da cancellare la frontiera tra artificiale e organico, oggettivo e soggettivo, freddo e caldo, automatismo e desiderio. Gli antesignani sono Picabia e Duchamp, ma Lozano declina in modo più elementare la sua “meccanica erotica”, e illustra il repertorio di oggetti appuntiti e cavi della vita ordinaria: da sezioni di trapani ai semplici punteruoli, cacciaviti, temperamatite. I dipinti sono più radicali ancora: la pennellata materica fa emergere scorci di arnesi e organi quasi informi e irriconoscibili. Nei lavori più tardi (grandi tele che compongono a volte una sola opera), appare una sorta di inesorabile pacificazione: domina ancora l’incastro tra forma maschile e femminile, ma secondo un registro più astratto e tendente alla monocromia. L’esito del suo percorso artistico è però sorprendente ed enigmatico. Agli inizi degli anni Settanta, Lozano abbandona la pittura, per dedicarsi a una serie di performance e di sperimentazioni concettuali, di cui tiene traccia in una serie quaderni. Poi, il ritiro dalla scena artistica e l’ultimo esperimento intitolato Boycott women, che prevedeva di sospendere per un certo tempo ogni scambio verbale con le donne, per ritrovarlo più autentico e significativo in seguito. In realtà Lee Lozano, che ormai si fa chiamare semplicemente “E”, si manterrà fedele al suo voto per il resto della sua vita, e taglierà quasi completamente i ponti con il genere femminile.

Non solo io ho trovato l’opera e il personaggio eccezionale. Nonostante l’abbondanza di sessi maschili e femminili, allegorici, metaforici o realistici, che occhieggiavano da tutte le pareti, le mie allieve (e anche gli sparuti maschi della classe) hanno amato, approvato e capito. Gli è bastata una “spiega” di uno dei mediatori culturali sguinzagliati nelle sale, per affezionarsi e tifare per il personaggio. Un punto a favore per tutti.

Perturbare la cultura di massa: Mike Kelley

Con Kelley si comincia alla grande: ci s’infila in una sorta di iurta cilindrica, dal soffitto abbastanza basso, che è stata costruita concentrica al cilindro verticale di Ando. Dentro, è buio pesto, rotto da alcuni grandi schermi a parete e da una costellazione di plastici urbani in resina traslucida, illuminati dal basso e a pianta circolare, realizzati probabilmente con stampanti 3D. Meno distinguibili, vi sono poi delle serie di grandi boccali, ognuno di forma e chiusura diversa, ma illuminati da un sottile neon circolare situato alla base. Alcuni di questi boccali compaiono nei video a parete, ma in essi, come in un laboratorio scientifico, tubicini esterni vengono a immettere un getto continuo di aria, facendo turbinare sostanze diverse che vi sono depositate dentro. Plastici urbani e grandi boccali sembrano galleggiare nel vuoto, in quanto riposano su un sistema di piedistalli neri. Stiamo circolando in Kandors, un’installazione concepita tra il 2005 e il 2009, che elabora in modo autonomo un frammento d’immaginario collettivo (strettamente pop). Kandor è la città originaria di Superman, che uno dei suoi nemici ha un giorno rimpicciolito e imprigionato in un boccale di vetro. Il progetto sviluppa l’idea di un’opera precedente: Superman Recites Selections from The Bell Jar and Other Works by Sylvia Plath (1999). Si tratta di un video low cost incentrato su un tizio aitante e imbrillantinato, in tuta di Superman e con accanto un plastico di Kandor chiuso in bottiglia, che recita alcuni passi del romanzo La campana di vetro di Sylvia Plath. La poetessa statunitense lo aveva pubblicato sotto pseudonimo nel 1963, un mese prima di suicidarsi. Non c’è che dire, in questo caso il circuito post-moderno tra cultura alta e bassa funziona potentemente: frasi tratte dal personaggio femminile della Plath, schiacciato in un dramma esistenziale e sociale, si adattano in modo inatteso alla figura del supereroe di fumetti, fornendogli uno spessore tragico. L’effetto è nel contempo comico e sublime, ma soprattutto agisce come un test d’“universalità” della letteratura: finzione o meno, poesia o meno, le frasi che essa elabora possono funzionare in mondi molto diversi da quello per cui sono state elaborate, anzi sono in grado di dischiudere la complessità che altri mondi custodiscono spesso in modo inconsapevole. E tra le trame intertestuali che l’arte o la letteratura tessono tra eroi romanzeschi ed eroi di fumetto, si disegna sempre uno spazio in cui anche le nostre vite carnali possono ispessirsi ulteriormente, e acquisire più realtà.

Se dunque, come tutto il lavoro di Kelley mostra, l’arte si nutre costantemente delle mitologie di massa come di una materia prima indispensabile, ciò che distingue il lavoro dell’artista da quello dell’“operatore” qualsiasi dell’industria culturale è l’estetica negativa, l’umorismo corrosivo, il gesto insolente e destrutturante. Da qui il privilegio che Kelley riserva all’uncanny (titolo di una sua importante mostra del 1999), termine inglese per indicare l’Unheimlich (il perturbante), l’esperienza che è al centro del celebre saggio di Freud del 1919. E manco a farlo apposta l’adesione che Lozano aveva strappato alle mie allieve, non si ripete con la sua opera, che è unanimemente considerata con un preciso e unico termine: dérangeant, disturbante. Fanno eccezioni le “democristiane”, che si accontentano di un apprezzamento genericamente positivo, che non impegna in ulteriori e approfondite dichiarazioni.

L’opera della discordia, anzi del perturbamento, riguarda la sala dove sono presentate diverse installazioni di peluche, e una in particolare, che vede su un tappetino a terra dei piccoli bassotti allineati uno dietro l’altro in posizione vagamente sessuale. È pur vero che, ad aggravare la circostanza, vi è la diffusione audio di un dialogo burlesco, che spazia dal battibecco filosofico al gemito carnale. Comunque me la sono pure vista brutta, quando una delle mie allieve mi ha domandato con aria inquisitoria: “Ma perché siamo venuti a vedere proprio questa mostra?” Già immaginavo titoli scandalistici da far rivoltare le budella: professore porta allieve maggiorenni a una mostra d’arte pedofila! Poi mi è venuto in mente, che tale mostra era stata consigliata persino dal direttore pedagogico, che è il mio responsabile superiore. Quindi ero salvo, la mia implicazione nell’affaire sarebbe stata secondaria, quella di un semplice e quasi ignaro esecutore. Il mandante non ero io, ma un mio collega meglio pagato.

Rimane il fatto, che il disturbo estetico-emotivo di Kelley ha imposto a me una “spiega”, per quanto parziale e provvisoria, e a tutti quanti una riflessione e un’analisi sullo statuto dei peluche e delle relazioni tra infanzia e mondo adulto, tra intimità di affetti e invasività della merce. “L’arte contemporanea” ha quindi funzionato ancora una volta. Loro si aspettavano di sciropparsi un po’ di bello, in forma di “vibrazioni positive”, e hanno dovuto fronteggiare l’inatteso dell’estetica negativa, che ha messo in movimento il groppo indolenzito dei pensieri. Ma, in fondo, gli ho poi ricordato, eravamo venuti qui proprio per questo. Per vedere (e pensare) diversamente, la stessa realtà che ci circonda in modo troppo ovvio e familiare.

All’uscita siamo confrontati con un tutt’altro tipo d’installazioni: le tende dei senzatetto che trovano miracoloso rifugio anche qui in centro. Non è sufficiente, infatti, trovarsi a vivere in una tenda, bisogna poi che questa sia anche tollerata rispetto alle ricorrenti esigenze di ordine e di decoro pubblico. Mi chiedo se il multimiliardario filantropo non potrebbe pensare a un annesso anche molto spartano della sua Collezione, con un sistema di docce e bagni pubblici, di spazi sgombri e riscaldati, animati magari da mediatori culturali, orientati però a fornire un minimo sostegno psicologico al popolo delle strade, che soffre spesso, più che di miseria materiale, di disagio psichico. Rimarremmo, anche senza lo splendore di Tadao Ando e della collezione d’arte, nell’ambito del filantropico, questo sarebbe incontestabile.