L'eterna modernità di Parigi

La modernità non è il modernismo

Probabilmente aveva ragione Bruno Latour: non siamo mai stati moderni (e con quale foga liberatoria, invece, siamo stati post-moderni!). Mi chiedo, però, se siamo mai sfuggiti alla modernité, e se quindi, in quanto occidentali, ci siamo davvero mai emancipati da Parigi, oppure ci torniamo ciclicamente, in veste di turisti, per ritrovare il profumo di quella ormai vecchia esperienza, di cui per primo Baudelaire ha parlato con grande chiaroveggenza, e che Marshall Bermann (lo studioso americano) ha sintentizzato in un memorabile passaggio: “essere moderni […] significa sentire, a livello personale e sociale, la vita come un vortice, scoprire di essere, insieme al nostro mondo, in continuo disgregamento e rinnovamento, immersi perennemente nella difficoltà e nell’angoscia, nell’ambiguità e nella contraddizione” (L’esperienza della modernità, traduzione italiana del 1985). La modernità, in ogni caso, associata a Parigi, non è tematica di una qualsiasi mostra d’arte nella capitale francese. Ne costituisce una sorta d’impianto archetipale, sulla quale la macchina museografica e l’industria turistica lavorano incessantemente, per variazioni, ricombinazioni, approfondimenti. In Le Paris de la modernité (1905-1925), situata al Petit Palais fino al 14 aprile 2024, siamo proiettati nel cuore di quell’universo urbano cosmopolita, che più di tutti, all’inizio del secolo scorso, ha incarnato in occidente l’elettrizzante scontro tra vecchio e nuovo, accademico e avanguardistico, borghese e scapigliato. Quattrocento opere (dipinti, sculture, fotografie), e poi manifesti, film, abiti di moda, gioielli, mobili, costumi di scena, una vettura e un aereo d’epoca. Come annuncia il comunicato stampa: “Attraverso la moda, il cinema, la fotografia, la pittura, la scultura, il disegno, ma anche la danza, l’architettura e l’industria, la mostra permette di far vivere e di far vedere la folle creatività di questi anni 1905-1925”.

Si legga bene! È questione di arti e industria, insomma di creatività e industria, non della post-moderna industria della creatività, in cui la “follia” ha ceduto il passo a una programmazione commercialmente accorta. Ed è probabilmente per questo che siamo così attratti da un mondo vecchio (solo) di cent’anni, ma così ribollente di contraddizioni, di tensioni che si volevano risolvere, di trasgressioni non prescritte dal terapeuta. Lì davvero ancora esistevano artisti che non assomigliavano a imprenditori, e imprenditori che non assomigliavano ad artisti; lì davvero l’olandese Piet Mondrian, padre del neoplasticismo, tra il 1921 e il 1936 viveva nel cuore del quartiere Montparnasse e, per guadagnare qualche soldo, dipingeva dei fiori “realistici” su piccole tele, da vendere nei mercati di strada. E il suo appartamento-atelier di 26 rue Départ è l’emblema perfetto della modernità parigina. Vi troviamo, oltre alle tele astratte appese sulle pareti, un lavoro globale sugli spazi interni e i mobili, per realizzare quell’“estensione della pittoricità” che dal 1917 fa parte del programma del gruppo avanguardista De Stijl. E fin qui saremmo soltanto in una delle tante versioni eroiche del modernismo, tutto concentrato sulla rottura, sull’utopia di un’arte riconciliata – almeno per un intervallo di tempo fulminante – con la vita. Ma la modernità, impone che la visuale sia completa: nell’atelier di Mondrian troneggia in mezzo alle forme geometricamente pure, ai colori primari, agli sgabelli e ai tavoli ridipinti dall’artista, un’incongrua ma indispensabile stufa in ghisa, con i motivi ornamentali tipici del tardo ottocento. La differenza tra modernisme e modernité è tutta qui: un appartamento-atelier da vecchio immobile parigino, ma senza stufa in ghisa e completamente trasfigurato secondo i dettami del neoplasticismo, oppure un laboratorio del mondo a venire, in cui permangono però vestigia di quello ottocentesco e dei suoi orpelli. Questo, almeno, secondo la filologia della modernità di Marshall Bermann, che si avvale ampiamente dei magistrali scritti sull’arte di Baudelaire, e in particolare del celebre saggio Le peintre de la vie moderne (apparso nel 1863 a puntate nel “Figaro”): “La modernità, è il transitorio, il fuggitivo, il contingente, la metà dell’arte, di cui l’altra metà è l’eterno e l’immutabile”. Baudelaire è stato il primo testimone – e lo è stato nella città di Parigi – a essere pienamente consapevole che la storicità aveva forzato una volta per tutte, in modo tanto traumatico quanto eccitante, l’apparente fissità del bello e dei codici estetici occidentali.

L’energia brada delle avanguardie

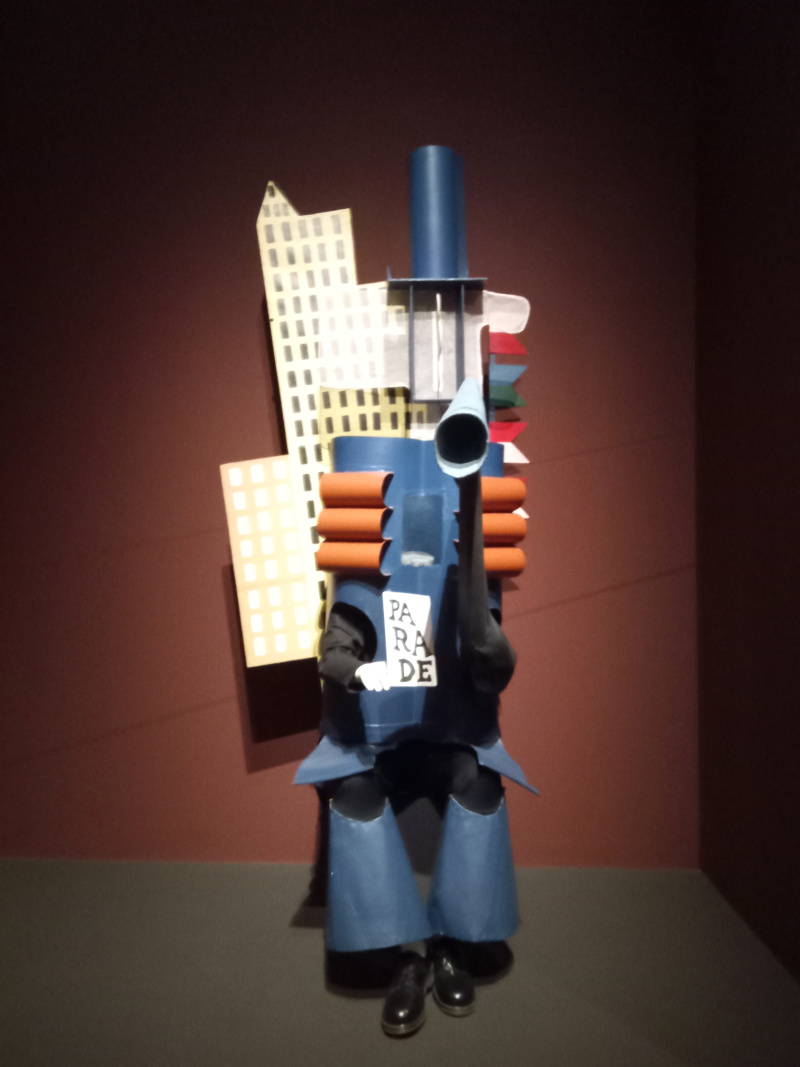

Il titolo della mostra al Petit Palais è frutto di un’infedeltà astuta, nell’associare date ed epoche. L’intento espositivo è quello di situare il ventennio stretto, in cui le avanguardie europee hanno sparato proprio a Parigi alcuni dei loro colpi migliori, nel tempo più lungo, che appartiene alla storia della città stessa, sottoposta intorno alla metà dell’ottocento all’acceleramento e agli sconvolgimenti tipici della modernizzazione. Se l’arco temporale scelto coincide con la volontà delle avanguardie storiche e del modernismo architettonico di fare tabula rasa del passato, il termine modernité rinvia a un contesto più complesso e contraddittorio. Un Picasso vi appare con una tela del 1907 (Busto di donna o di marinaio), dove l’ibridazione tra volto e maschera africana è già avvenuta in vista delle Signorine d’Avignone, ma anche con un ritratto di dieci anni più tardo e di un realismo perfettamente accademico, se non fosse per lo sfondo non dipinto che lascia emergere la tela nuda (Ritratto di Olga in poltrona). Un quadro bruttino e patriottico in stile fauve di Jacqueline Marval (Bambole patriottiche, 1915) convive con il gelido e cubista La morte e la donna dell’espatriata russa Marevna, in cui un impeccabile ufficiale dalla testa di teschio beve in compagnia di una giovane che indossa calze a rete e maschera antigas. Un magnifico ritratto di donna nera di Vallotton (Portrait d’Aïcha Goblet, 1922), classico nella composizione e modernissimo per l’atmosfera d’intimità che restituisce, richiama un altro modello nero, maschile stavolta, ma dipinto da Marie Vassilieff nel 1916 secondo una frammentazione dei piani tipicamente cubista (Scipion l’Africain). E Vassilieff, lei pure d’origine russa, riesce a imprimere sensualità a questo corpo androgino, abbandonato seminudo sul fianco come un’odalisca, nonostante il sovrapporsi dei volumi angolosi e taglienti. È impossibile fornire, insomma, nonostante tutte le buone intenzioni, non solo omogeneità a tale ricchezza di orientamenti estetici ed esistenziali, ma anche una progressiva linea di sviluppo, dove qualche logica evolutiva renderebbe l’ultima forma sperimentata più vera della precedente. La stessa Marie Vasselieff abbandonerà negli anni Venti le scomposizioni cubiste per abbracciare forme di figurazione più libere e fluide, in cui riemerge l’attenzione per la pittura popolare russa e il primitivismo.

Di questa non linearità, la scenografia stessa è consapevole, proponendo un percorso per piccole sale, piene di nicchie e di strettoie, che rimandano a un itinerario labirintico: la progressione cronologica che scandisce l’incontro con le opere è costantemente sospesa e confusa dal carattere onnidirezionale delle esplorazioni formali. Anche in questo Baudelaire non si era sbagliato. Riconoscere che l’artista della modernità è colui che sa avvalersi delle specifiche e contingenti energie di un’epoca, non significa poi sottoporlo alla pressione di causalità dirette – siano esse d’ordine sociale, economico o tecnologico. Lo ricorda Benjamin nei suoi materiali sul poeta francese: “All’idea del progresso nella storia dell’arte Baudelaire contrappone una concezione monadologica: ‘Trasportata nell’ordine dell’immaginazione, la nozione di progresso… si erge come un’assurdità gigantesca… Nell’ordine poetico e artistico, ogni rivelatore ha raramente un precursore. Ogni fioritura è spontanea, individuale’ (…)”. In effetti le avanguardie hanno funzionato, e questa esposizione ne è una dimostrazione indiretta, come laboratori collettivi, in cui un credo formale, procedurale, poetico era sottoposto alle più rigorose realizzazioni, fino a esaurimento delle risorse creative individuali. Baudelaire era giustamente scettico nei confronti del conformismo insito nel carattere militaresco delle avanguardie. Ma queste ultime, soprattutto nel momento di massima esplosione nei primi decenni del Novecento, rivelano anche l’incorreggibile opportunismo degli artisti: non è tanto la fedeltà assoluta al credo che conta, quanto la capacità di quest’ultimo di fornire occasioni inedite di sperimentazione.

L’esplorazione critica del mito

Ma, in definitiva, tutta questa faccenda non la conosciamo a memoria? Non siamo già venuti in questa città svariate volte, come seguaci di un antico culto, e attraverso l’adorazione delle opere, delle foto di atelier collettivi, come il Bateau-Lavoir, o di eroine femminili, come Kiki di Montparnasse, non abbiamo avvicinato la divinità che tanto ci affascina ancora: l’energia sovvertitrice e densa di futuro che da tutta l’Europa confluiva in alcuni quartieri parigini, mescolandosi ad artisti squattrinati, borghesi assetati d’avventura, prostitute e malavitosi di basso rango? C’è stato un tempo, in cui l’Europa non era disincantata e ironica, post-moderna e consumista, impelagata nella cultura di massa e nelle rivendicazioni delle minoranze, strangolata tra l’eroismo di Elon Musk e quello di ChatGpt-4. Sulla nostalgia della modernità (e delle sue propaggini moderniste), Parigi ha costruito dapprima il suo mito, e oggi il suo marchio, rischiando però di essere condannata a un’eterna messa in scena di una fetta privilegiata della propria storia. Rischio colto tempestivamente da Rem Koolhaas, che in The Generic City del 1994 scriveva: “Più l’identità è forte, più essa imprigiona, più resiste all’espansione, al rinnovamento, alla contraddizione. (…) Parigi non può diventare che più parigina – essa sta già diventando iper-Parigi, una caricatura verniciata”. Eppure, come questa mostra permette di constatare, Koolhaas non ha del tutto ragione. Il bello dei miti è che, anche se veicolano una gran quantità di menzogne, sono gremiti di materiale simbolico: si può lavorare su di essi proficuamente, ad esempio decostruendoli e criticandoli. Un po’ di critica feconda circola anche in Le Paris de la modernité, che ha raccolto i benefici della terza o quarta ondata del femminismo. In questo caso, poi, abbiamo un duo di donne alla testa dell’operazione: la direttrice del Petit Palais, Annick Lemoine, è una storica dell’arte del Seicento e Settecento; la curatrice, Juliette Singer, è una conservatrice specializzata nell’arte contemporanea. Il taglio narrativo, così come la scelta delle opere, assegnano uno spazio importante a tutta una serie di artiste che, pur essendo all’epoca molto attive nell’ambiente parigino, sono spesso scomparse nella ricostruzione storiografica successiva. Ecco allora le già citate Marie Vassilieff, Jacqueline Marval, Marevna, ma anche Marie Laurencin e Tamara de Lempicka. Di quest’ultima, è da ricordare il saffico Le due amiche del 23, grande tela con sfondo cubista, e due nudi carnosi di donna, una delle quali è abbandonata sulle gambe dell’altra, testa reclinata di lato, orbite peste e bianco degli occhi affiorante dalle palpebre, come a sottolineare l’assenza di spirito, la diluizione della coscienza, che sussegue all’atto erotico. Avanguardia e modernità, una volta ancora dialogano: nelle sale della mostra permanente, ai nudi di de Lempicka fanno eco quelli altrettanto carnosi e se possibile ancor più sensuali di Courbet (Le sommeil, 1866): una bruna e una bionda dormono intrecciate, libere da lenzuola e coperte in una stanza lussuosa.

Uscendo dal Petit, ci s’imbatte nella facciata del Grand Palais, aggredita da impalcature metalliche, e circondata da una recinzione di alluminio bianco. Dentro si lavora con martelli pneumatici, si calano qua e là grandi teloni di plastica. La modernità parigina continua a oltranza, in forme più o meno credibili: ci sono i giochi olimpici da preparare, nuovi addobbi urbani da allestire, e poi restauri, riabilitazioni, migliorie. Parigi deve costantemente rinnovare il suo repertorio urbano, ma senza rischiare di dissomigliarsi. Il turista, lui, non deve temere di perdersi né di sorprendersi troppo, e poi c’è sempre quella (vecchia) energia densa di futuri da percepire in qualche galleria, in qualche sala di museo.