L’immappabilità della letteratura / La latteria di Elias Canetti

A volte, ciò che ha cessato di esistere – inghiottito dalla storia, consumato da un incendio, annichilito dalla guerra, oppure raso al suolo dall’ultimo piano regolatore – sembra essere l’unica cosa in grado di svelarci il senso dell’esistenza, come se solo i fantasmi avessero qualcosa di vero da raccontarci.

Ho passato buona parte degli ultimi giorni a immaginarmi una latteria di cento anni fa in un sobborgo viennese: le assi robuste del pavimento, calpestate dagli stivaletti di cuoio delle clienti, la teca con i formaggi freschi, l’unico posto a sedere, accanto all’entrata, dove mangiare un pasto veloce a base di pane, burro e yogurt, e sulla destra, in fondo, una finestrella, da cui la luce bianca del cortile colava nel locale insieme al muggire cupo delle vacche invisibili.

Mi chiedevo che fine avesse fatto la latteria di Canetti, quella in cui il giovane Elias, studente di chimica a Vienna, soleva fare colazione tutte le mattine prima di andare in laboratorio? È veramente esistita? Dove?

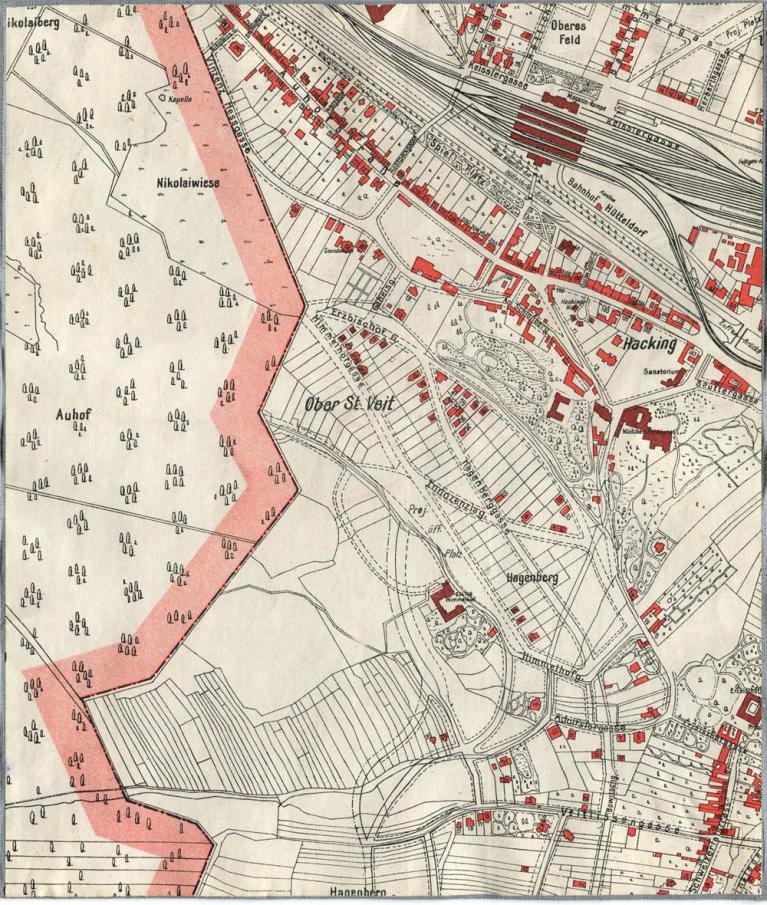

L’anno scorso, agli inizi di aprile, durante il primo lockdown, ho riaperto, dopo tantissimi anni, il secondo volume dell’autobiografia di Elias Canetti, Die Fackel im Ohr (ossia, La fiaccola nell’orecchio, pubblicato in Italia da Adelphi con il titolo Il frutto del fuoco). Avevo un chiaro obiettivo: ritrovare il passo in cui lo scrittore racconta del suo ritorno a Vienna, nel 1927, dopo un viaggio primaverile a Parigi, in visita alla madre e al fratello. Nato nel 1905 a Ruse, in Bulgaria, in una famiglia di mercanti ebrei sefarditi, Canetti aveva già trascorso parte della sua infanzia nell’allora capitale dell’impero austroungarico e vi era tornato per studiare chimica nel 1924. Mi sembrava di ricordare che il suo secondo domicilio viennese si trovasse nella parte più occidentale della città, verso le colline, tra Hietzing e Hütteldorf, non lontano quindi dal nostro attuale appartamento a Ober St. Veit, nell’Amalienstraße.

In quei giorni, invogliati dalla primavera incipiente e spinti dall’insofferenza per la reclusione forzata, avevamo fatto della quotidiana passeggiata pomeridiana un’attività imprescindibile, del resto l’unica concessaci per decreto fuori di casa. A volte andavamo lungo i sentieri nei boschi ai bordi della città, dove le ville lasciano lentamente spazio ai casotti degli orti comunali e le capanne rimpiccioliscono a tane di lepre e nidi di uccelli. Altre volte, ci spingevamo negli angoli meno battuti del nostro quartiere, in meticolosa esplorazione del XIII circondario, il nostro Bezirk, Hietzing, noto anche come il quartiere delle ambasciate ma molto meno alto-borghese di quanto si possa immaginare a prima vista, incastonato tra Schönbrunn a est, il Lainzer Tiergarten a ovest e chiuso a nord dal «fiumiciattolo» di nome Wien, da cui la città, dicono, prende il nome. A Hietzing il sud non esiste.

Palmenhaus, Schönbrunn. © Federico Italiano

Sebbene sia uno dei quartieri più vasti di Vienna, in pochi giorni potevamo dire di averlo in tasca, esplorato in lungo e in largo – e pareva che nessuna targa commemorativa o palazzina in Jugendstil, anche la più timida e nascosta, ci fosse sfuggita. Era necessario – ma forse lo era più per me, che per le bambine e mia moglie – escogitare un nuovo itinerario, con un obiettivo preciso, un punto verso cui tendere corpo e mente, una meta, dunque, che trascendesse la mera urgenza di movimento e aria aperta.

L’idea di rintracciare l’appartamento di Canetti mi sembrò soddisfare questi minimi criteri. E trovarlo, partendo dal libro, fu semplice, giacché Canetti descrisse per filo e per segno l’itinerario per raggiungerlo. Anzi, trovarlo fu quasi fin troppo semplice (e la mia lettura, in termini odeporici, del tutto superflua), perché la casa in cui egli visse tra il 1927 e il 1933 è perfettamente indicizzata su Google Maps come «Elias Canetti Wohnhaus», Hagenberggasse 47, 1130 Wien.

Stando a quanto ci racconta, la ragione per cui cercò un accomodamento proprio in quella zona, senz’altro periferica, sebbene già allora, come oggi, ben connessa al centro (il tragitto che idealmente congiunge la cattedrale di Santo Stefano con Schönbrunn e il Lainzer Tiergarten è l’asse urbano per eccellenza, il cammino imperiale), furono gli alberi che la circondavano, «tanti alberi», «gli alberi più vecchi» di Vienna. La ragione, invece, per cui vi rimase, fu la vista dalla finestra della sua nuova camera, che dava sulla «città dei pazzi», l’immenso ospedale psichiatrico situato sul monte Steinhof, una collina verdeggiante, ricca di boschi e camminate, che dal 1907 vive in perfetta simbiosi con la dorata protesi religiosa disegnatale da Otto Wagner, la «sfavillante» chiesa di San Leopoldo.

«Volevo degli alberi, tanti alberi, e gli alberi più vecchi che conoscevo nei dintorni di Vienna si trovavano nel Lainzer Tiergarten. Il primo annuncio su cui mi cadde l'occhio si riferiva proprio alle vicinanze del Tiergarten. Andai a Hacking, capolinea della Stadtbahn, la ferrovia urbana, varcai il misero fiumiciattolo di nome Wien, sul cui periglioso passato si raccontano delle storie assolutamente inverosimili, poi cominciai a risalire il pendio, oltrepassai la Erzbischofgasse (che di là, correndo lungo un muro, arrivava sino a Ober Sankt Veit – per quella via avevo sempre avuto una predilezione), per piegare infine nella Hagenberggasse. Proprio all'inizio della salita, nella seconda casa a destra, si trovava la camera segnalata dall'annuncio. La padrona di casa mi condusse al secondo piano, tutto occupato da quella camera, e aprì la finestra. Alla prima occhiata fuori, la mia decisione fu presa: in quella stanza ci dovevo abitare, e per molto tempo. Oltre lo spiazzo di un parco giochi, e al di là della Erzbischofgasse, lo sguardo si posava sugli alberi, molti grandi alberi che – come pensavo – facevano parte del giardino arcivescovile. Più oltre, dall'altro lato della valle della Wien, sulla collina che avevo di fronte, vedevo lo Steinhof, la città dei pazzi, cintata da una lunga muraglia, all'interno della quale in altri tempi ci sarebbe stato posto per una città. Aveva il suo duomo, e lo sfavillio della cupola della chiesa di Otto Wagner giungeva fino a me; la città era composta da molti padiglioni, che, da lontano, sembravano ville.»

Pianta di Hacking, Hagenberg e dintorni, circa 1914

Quando arrivammo alla casa, una palazzina borghese, robusta, sobria, sulle pendici dello Hagenberg, al confine tra Ober St. Veit e Hacking, trovammo subito la targa, con il bel nome sefardita del premio Nobel: la fotografammo, ci fotografammo, con la preda cultural-architettonica alle spalle, quasi fossimo dei cacciatori di elefanti africani. Tutto troppo facile. Prima di uscire, avevamo letto bene il passo in questione – ad alta voce. Tuttavia, con la casa davanti e tutto il tempo a disposizione, era comunque impossibile stabilire dietro quale finestra, tra le dodici che si aprivano sulla facciata, si fosse celata l’ex-camera da letto dello scrittore – e non aveva senso disturbare gli attuali proprietari per soddisfare la nostra curiosità, tanto meno in tempi di Covid. Un po’ delusi da quest’incertezza – e forse un po’ risentiti per l’impassibilità di quella villa altèra, alpina e imperscrutabile – facemmo retromarcia. Il sole stava calando, insieme alla temperatura.

Discendendo la collina, ripensammo alle parole di Canetti sulla Molkerei, la latteria (da Molke, siero del latte), verso la quale Canetti diceva di dirigersi ogni mattina, lasciando casa, «scendendo» appunto «la collina», camminando solo cinque minuti. Quella è la vera meta – ci dicemmo in quel momento – la latteria! Così, improvvisando, provammo a ricostruire il percorso verso la vecchia Molkerei descritta da Canetti, un cammino che doveva ora per forza passare attraverso una serie di case popolari, sorte su allottamenti in discesa, che all’epoca erano forse orti o capanni di legno, presto risucchiati dal tempo. Scendemmo le scale, le passerelle, le stradine, fino a raggiungere le prime case dell’antico villaggio di Hacking, dove oggi, come allora, passa la trafficata Auhofstraße.

«Nella Auhofstrasse, a cinque minuti da casa mia, scendendo la collina, c’era una latteria [Molkerei] che vendeva yogurt, pane e burro, cibi che potevo consumare tranquillamente all’unico tavolino del negozio, seduto sull’unica sedia. Era là che facevo colazione prima di andare in laboratorio. E quando restavo a casa ci tornavo anche più tardi, durante la giornata. In quegli anni vivevo volentieri di pane e burro e yogurt, perché risparmiavo il più possibile per comprarmi dei libri.»

Auhofstraße 191-193, 1130 Wien. © Famiglia Matauschek

Andammo avanti e indietro per parecchi minuti, cercando qualcosa – un’entrata, un’insegna slavata, un portone sospetto – che potesse farci pensare a un vecchio esercizio di generi alimentari, il fantasma di un negozio, la traccia sbiadita della latteria. Tutto invano. Stava già scurendo. Rientrammo, ripercorrendo la Auhofstraße in direzione centro, fino allo Strecker-Park – e poi di lì, giù verso il familiare marciapiede della nostra via.

Nei giorni seguenti, mi dimenticai della latteria e il volume di Canetti tornò presto al suo posto negli scaffali della libreria. Le giornate erano sempre più belle, il sole più giallo e le nostre passeggiate pomeridiane più verdi. Quasi senza discuterne prima, si prendeva automaticamente la via dei boschi, seguendo i sentieri comunali o vie meno battute. C’era tutto un mondo di erbe, fiori e animali da osservare: la quarantena ci aveva reso una famiglia di naturalisti.

Quest’anno, a gennaio inoltrato, ricapitai nella Auhofstraße e la curiosità si riaccese. Com’è possibile non aver trovato nulla, neanche un segno della sua esistenza? Feci qualche ricerca, consultando la rete e i pochi testi che sono riuscito a racimolare, fino a che incappai nelle memorie fotografiche lasciate all’archivio di quartiere dalla Signora Matauschek, cresciuta al numero civico 191 della Auhofstraße, dove ora c’è una cappella, una chiesetta molto anni Ottanta, inserita nel complesso ospedaliero St. Josef, specializzato in Ginecologia, Ostetricia e Neonatologia.

A quel numero, si trovava la Meierei – un altro nome, ora caduto in disuso, per latteria – di Alois Winter. A detta dell’archivista, era un esercizio molto noto ai tempi, con un’assidua clientela, che contava, tra gli altri, lo scrittore Elias Canetti; era una latteria con un singolo posto a sedere per le consumazioni, un tavolo e una sedia. Eccola, l’ho trovata, è lei, non può che essere lei… C’è un problema, però: da nessuna parte si fa menzione della signora e del signor Fontana, i proprietari del negozio, secondo il racconto Canetti.

«La signora Fontana, che mandava avanti la latteria, non aveva nulla in comune con la signora Schicho [la domestica della casa di Canetti]. La voce era puntuta, proprio come il suo naso che ficcava dappertutto. Durante il pasto ricevevo informazioni dettagliate su ogni cliente che aveva lasciato il locale o che, secondo lei, sarebbe entrato fra breve. Quando quell'argomento era esaurito, il che non succedeva tanto in fretta, arrivava il turno del suo primo matrimonio, che era andato storto sin dall'inizio. Il primo marito della signora Fontana, prima prigioniero in Russia, era finito in Siberia, c'era rimasto qualche anno e li era morto di malattia. Molto tempo dopo, era ritornato un suo amico, portando il suo estremo saluto, la fede nuziale e una foto di gruppo nella quale si vedevano il defunto, l'amico stesso e altri compagni di prigionia. Quella foto era un ricordo prezioso, e il suo proprietario non se ne separava mai, benché la mostrasse spesso e volentieri.»

Meierei (latteria) Alois Winter, Auhofstraße 191, 1130 Wien. © Famiglia Matauschek

Le mie prime ricerche erano andate a vuoto perché credevo che i proprietari del negozio si chiamassero Fontana e di conseguenza cercavo una latteria abbinata, in qualche modo, a quel nome. Mi ero domandato, in effetti, da dove venisse quel cognome così italiano, ma in Austria, si sa, i nomi di famiglia slavi, ungheresi e, seppur meno frequentemente, italiani – specie quelli di origine lombarda o del Triveneto – appartengono alla normalità.

Negli anni che Canetti trascorse nella Hagenberggasse, divenendo un habitué della latteria, i proprietari del negozio erano dunque i coniugi Winter. Alois aveva ereditato l’esercizio dal padre Vinzenz nel 1917 e lo mantenne fino al 1939, quando vendette le mucche e si reinventò conducente di carri. La proprietà fu poi venduta dalla figlia nel 1988 alle suore Salvatoriane, che dopo averla rasa al suolo, vi fecero costruire una cappella dedicata a St. Josef.

Qualche giorno fa sono passato di nuovo accanto alla cappella, fissando con un misto di rabbia e nostalgia le nere vetrate e il grigio duro del cemento. Non entrai. Rimasi così davanti al cancelletto alcuni istanti e in quel mentre uscì una suora, anziana, sorridente, vestita tutta di bianco, con un libro premuto al petto e, tra la copertina e la mano, un santino, uno di quelli colorati, lucidi, forse proprio San Giuseppe, il padre putativo di Gesù. Sembrava in pace con sé stessa. La vidi girare nel cortile dell’ospedale, intenta ai suoi doveri, in mente forse le sue ronde consolatorie, i suoi rosari di corridoio, le sue anime, i suoi neonati.

In quel momento, osservando quella suora, mi chiesi perché me la prendessi tanto per una latteria, rimuginando sulle memorie precarie di uno scrittore che, tra l’altro, aveva cambiato di proposito i nomi dei proprietari. Tacendo dei Winter, sviando il lettore, Canetti voleva eclissare l’ubicazione esatta di quella latteria, chi la gestisse, quali eventi reali si nascondessero dietro i suoi yogurt grassi e proteici, dietro le sue forme di burro, le sue bottiglie candide di latte, i panieri e il naso aguzzo della signora Fontana. Voglio credere sia stata una gentilezza, un’attenzione postuma, un gesto di rispetto per quel luogo, in cui lo scrittore si è sentito a suo agio per sei anni. La stessa cortesia Canetti l’aveva riservata al suo amico Thomas Marek, alias Herbert Patek, un giovane paraplegico, studioso di filosofia, cui Canetti si affezionò e che frequentò con una certa assiduità, fino a quando non se ne andò dalla Hagenberggasse. In Thomas Marek, Canetti ci dice di aver visto «l’uomo dei libri» (il protagonista del suo unico romanzo, Die Blendung, in italiano pubblicato sempre per Aldelphi con il titolo: Auto da fé), che in piedi, accanto al fuoco del palazzo di giustizia in fiamme, bruciava insieme a tutti i suoi volumi.

Me la prendevo perché l’ossessione periscopica con cui andavo in cerca dei segni della rovina e della derelizione aveva preso il sopravvento, facendomi dimenticare che fuori dalla finzione autobiografica di Canetti questo tentativo di mappatura non aveva alcun senso. Paradossalmente, il desiderio di orientarmi, di fissare la narrazione con dei picchetti sul piano del reale, mi aveva fatto perdere l’orientamento e, con esso, il senso più profondo della verità poetica.

«Kokovoko», leggiamo in Moby-Dick, «non è segnata su nessuna mappa: i luoghi veri non lo sono mai». In un certo senso, ciò che Melville dice di quest’isola immaginaria dei Mari del Sud, patria di Queequeg l’arpioniere, vale anche per la latteria di Canetti sulla Auhofstraße – che sia esistita o meno, che coincida con il negozio dei Winter o sia stata inventata di sana pianta, così come i suoi proprietari, poco importa. Non è la reale esistenza di un luogo a dare valore al testo letterario (perché mai dovrebbe esserlo?), ma la qualità dell’illusione con cui chi scrive ci induce a credere che quel luogo esista. Per questo, a volte, bastano pochi tratti ben calibrati per trasportarci con l’immaginazione da un’altra parte, in un’altra epoca, a volte su un altro pianeta.

La letteratura, anche quella autobiografica, sfugge a ogni tentativo di riduzione cartografica. Non può essere proiettata ortogonalmente o dislocata in un sistema di scale e coordinate; non è mappabile alla stregua di un giornale di bordo; non è localizzabile sul piano della realtà, perché la sua verità interna – anche quando scaturisce da un’intrinseca esattezza cartografica, come nel caso di Moby-Dick o dell’Ulisse di Joyce – appartiene al piano della finzione, cui non si potrà mai sottrarre. Pensare di poter identificare la Combray di Proust con Illiers non è meno assurdo che cercare Zora, una delle città invisibili di Calvino, su Google Maps. Quando nel 1971 il nome di Illiers, il comune dell’Eure-et-Loir frequentato da Proust nella sua infanzia, venne cambiato in Illiers-Combray, in omaggio allo scrittore e alla sua opera, i promotori dell’iniziativa hanno inconsapevolmente sancito l’assoluta estraneità tra i due luoghi.

Ci sono cose che, pur sentendole intensamente vere, non possiamo localizzare, non perché abbiano cessato di esistere o siano state rimosse dalla storia, ma perché il loro piano di esistenza è altrove: in un’altra dimensione, in uno spazio-tempo organizzato dall’immaginazione, dove le relazioni tra massa, forza, oggetti, corpi ed emozioni sono determinate solo ed esclusivamente dall’energia della finzione.

I luoghi di una poesia, di un romanzo o di un racconto autobiografico sono parte di una topografia incontrovertibile e irreale come il sogno; non li puoi mappare perché sono già in sé delle mappe, stereografie dell’animo, planimetrie della memoria, catasti del cuore, in cui spesso l’esattezza è il risultato di una contraddizione – e l’assenza, il segno inequivocabile della presenza.