Coleotteri ipogei / La vita sottoterra

In fondo non amo queste piccole elitre esili e diafane ma le sembianze scheletriche di tali insetti, talvolta filiformi, suscitano tuttavia un fascino magnetico. Fremono le membra al primo sguardo rivolto ai millimetrici coleotteri stesi in fitte file sui cartellini di cartone bianco, tra molteplici spilli infitti dentro le scatole entomologiche, le teche pavimentate di poliuretano espanso rigido, sigillate dal coperchio di cristallo come un quadro a olio, che emanano odori di essenze stravaganti, dal piretro alla canfora. È un test oftalmico, un difficile esercizio composto da segni sottili, grafi simmetrici, apostrofi indecifrabili, frementi in maniera quasi erotica, come spesso accade quando la materia biologica si raffina slanciandosi in forme di design astratto. Ecco le linee polite del pronoto, ampolle sinuose come un seno, l’ansa di una coscia, un femore, l’arco occipitale, lo spazio concavo e ospitale della calotta cefalica.

Proprio per amore di ciò che non amo mi trovo nel freddo della notte autunnale senza stelle a sfrecciare in moto lungo il viale del Metano, così detto a causa dei distributori per gas auto allineati dagli anni Settanta ai margini della periferia geometrica e frattale di Firenze, nella zona stopposa di Peretola, con la pista dell’aeroporto fosforica e illuminata a scatti in un buio tanto nero che solo gli spazi chiusi possono evocare. La terra di orti-campi posti negli interstizi del paesaggio fatto a pezzi da un’urbanizzazione illogica è resa molle dalle incessanti piogge che hanno rimpolpato la falda freatica già secca dalla passata estate, originando una sorta di palude stigia. Dopo un giorno trascorso nel traffico per affari di lavoro, per far girare la macchina del capitale, sono guidato dalla curiosità verso lo studio di un noto specialista, dentista minuzioso e accorto, quasi che la professione riflettesse sui suoi tratti somatici la promessa di penetrare nell’antro, nella caverna, lo stretto orifizio buccale, tra gli interstizi dei denti come stalattiti e stalagmiti, sotto le pietre della lingua, le sorgenti di saliva, alla ricerca di un responso iniziatico sulla vita di coleotteri specializzati a vivere nelle grotte.

Essi vivono laggiù, negli interstizi del terreno: la terza persona plurale è la più adatta a rendere tale moltitudine di creature altrimenti senza nome. Ecco che trepidante varco la stretta soglia e salita una rampa di scale – ma a dispetto delle apparenze del reale questa non è un’ascesa, bensì senza dubbio una catabasi – di soglia in soglia, vengo accolto nel laboratorio entomologico. Cammino sul pavimento in parquet leggermente scricchiolante, illuminato da deboli luci al neon. L’orologio appeso alla parete segna le nove di sera. Quasi innanzi alla Sibilla, con gli occhi stremati dalla stanchezza, siedo in attesa di un responso davanti a lui, che mi pare essere vestito con una specie di camice bianco, proprio accanto a un grande microscopio, al centro di un salotto solo in parte simile a una camera delle meraviglie, tappezzato di teche contenenti farfalle esotiche accuratamente determinate, erculei scarabei dinastini dal corno spropositato, giganteschi Goliathus marmorizzati, nere e ruvide Manticore provenienti dall’Africa, lucidi Lucanidi dalle tenaglie possenti – i misteri della jungla nera, un’incredibile varietà di livree ed elitre zigrinate e cesellate, tutte scientificamente repertoriate, catalogate – cui fanno da cornice librerie cariche di volumi specialistici vecchi e nuovi ed innumerevoli estratti di articoli scientifici. Qui resto in ascolto del verbo del mio mentore, confessando la colpa di aver trascurato per troppi anni il mai sopito interesse per i coleotteri, religiosamente certo di ricevere notizie strabilianti dall’al-di-là entomologico. Mi scopro prostrato, in uno stato semi-crepuscolare di esistenza.

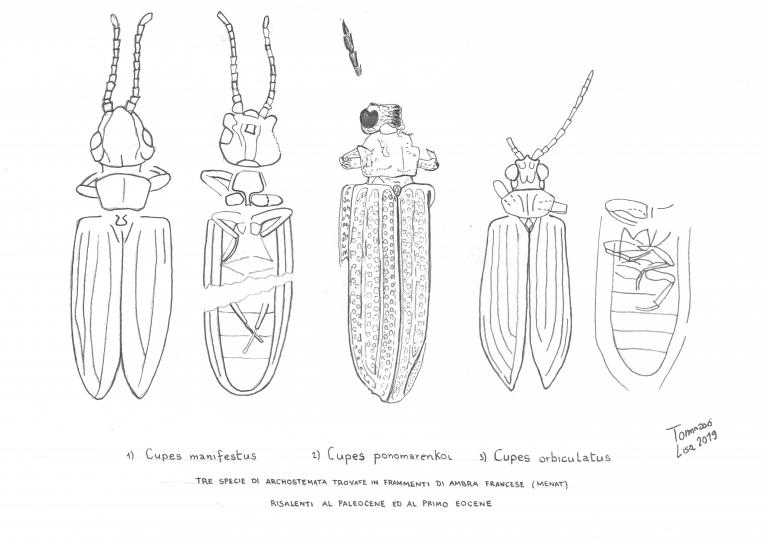

Tommaso Lisa, Tecnica: matita su carta, Archostemata, (2019).

La questione preliminare su quando abbia avuto origine la specie di rito entomologico cui vado impunemente a sottopormi al cospetto del dentista non è secondaria e rimanda – mi accingo a raccontare – ad una radiosa mattina di ferragosto allorquando, appeso al filo di una funivia, feci falsamente voto di rinnovare questa passione – per l’entomologia intendo – nata in un momento indefinito dell’archetipica era preadolescenziale. Giunto a mezzogiorno ai piedi della rocciosa e ripida vetta, in prossimità di una radura del bosco dove le conifere selvagge stillavano resine aromatiche dai tronchi screpolati dal caldo, foriere forse di ambre dorate nei millenni a venire, dando le spalle al monte coi gomiti puntati sul tavolo di legno del ristorante, scrutavo la varietà indefinibile di forme compresse tra la terra e il cielo, sparpagliate per la valle verdeggiante là sotto.

Proprio mentre, rassegnato, pensavo che a niente vale aguzzare la vista per distinguere in quell’Arcadia ciò che è casa da ciò che è strada, ponte, ruscello o paese, ciò che è bosco da ciò che non lo è, perché l’occhio vede un tutto indistinto e correlato – un magma di cose disparate inscindibili, il flusso cangiante del divenire – ho visto, questo sì distintamente, posarsi sul tovagliolo una forma ben individuata che arbitrariamente ho riconnesso subito alla famiglia degli Anobidae, un Anobio!, lo scarabeo dei mobili, l’orologio della morte. E, nell’ambito di varie specie tra loro affini, la più nota è l’Anobium punctatum, detto volgarmente “tarlo” (e la poesia – si usa dire – è proprio un tarlo). Avrebbe potuto trattarsi anche del paradossale Pediculus pulsatorius descritto sommariamente da Linneo. Ma chi mi dice si sia trattato poi per davvero di un Anobide data la mia poca dimestichezza con certe famiglie composte da creature minuscole … Poteva essere pure uno Ptilide, o un Meliride, uno Scirtide, un Trogossitide, un Bituride. O un Ciside. Inutile indagare a occhio nudo, ciascuno di essi misura solo pochi millimetri di lunghezza. Si trattò comunque di una specie di terremoto o di eruzione vulcanica.

Attraverso il sommovimento tettonico il corpo della terra rende la superficie ‒ l’area piana sulla quale ogni cosa è evidente e manifesta ‒ instabile e inafferrabile. Brillava di luce propria, la creatura semplice e singolare, eppure bruna e opaca nel suo saio bigio, tanto umile e anonima da risultare enigmatica, con tutti i suoi tarsi in evidenza, i suoi palpi mobili, il suo preciso scutello, i femori e le cosce zampettanti, suscitando il conturbante pensiero di stare in presenza se non di una specie nuova – chi avrebbe potuto dirlo con certezza, non conoscendo sufficientemente la meticolosa tassonomia di questi xilofagi – almeno di un individuo unico, unico quanto me, nella sua particolare forma permanente.

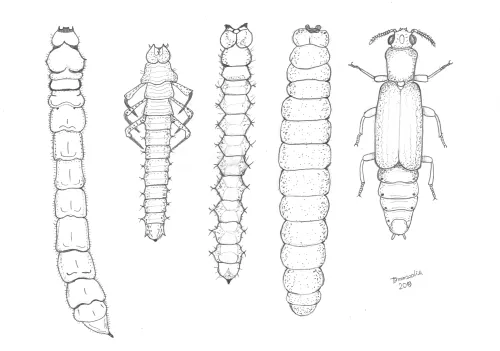

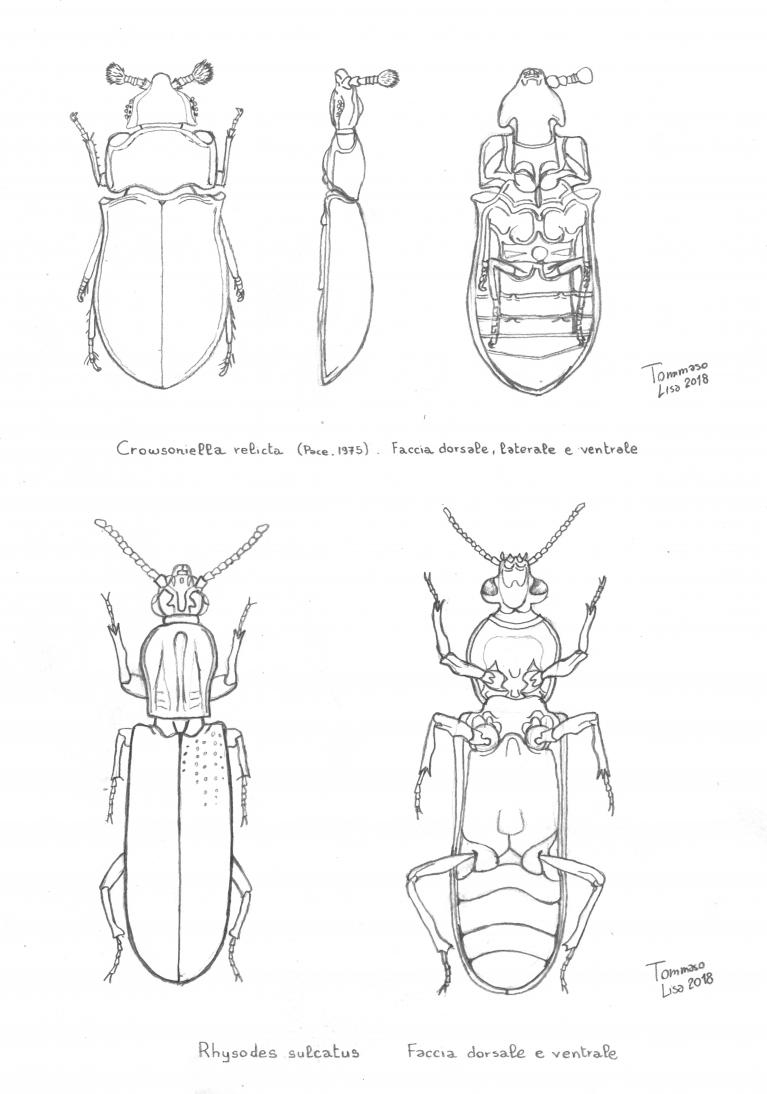

Quasi tutta l’ontologia umana, osservata da tale stato di quieta follia, m’è apparsa fondata su un’abbacinante “permanenza” in cui ci s’illude appunto che le cose del mondo permangano a portata di mano, siano evidenti e docili, scomponibili e descrivibili. Ecco, insomma, essersi creata in me un’epifania. L’esistenza è costellata di epifanie e se scrivo è forse per questo, per avere l’illusione di fissarne alcune con più forza, come adesso. Ma sono adìnata, sforzi futili rappresentati con perifrasi iperboliche e paradossali. Tanta evidenza individuale, l’ecceità di quel coleottero di ridotte dimensioni, mi ricordò un tarlo ben più profondo e particolare, che da tanti anni rodeva paziente tra le tenere radicine delle mie imberbi sinapsi, nei recessi del cervello, tra i meandri della mente, ovverosia la Crowsoniella relicta: unico rappresentante di una famiglia unica al mondo, hapax del genere Crowsoniellia e della famiglia Crowsoniellidae, conosciuto in soli tre esemplari maschi (che misurano 1,4 mm di lunghezza) raccolti nel 1972 dal misantropo entomologo Roberto Pace sui Monti Lepini, sull’Antiappennino laziale a sud di Roma; nel terriccio, si dice – ma si tratta forse di un errore di traduzione dal saggio in inglese pubblicato su rivista – dei castagni.

La Crowsoniella – per inciso – è in entomologia ciò che rappresenta il Bagatto nelle carte dei Tarocchi, il nome e la regola da cui tutto il gioco ha virtualmente inizio e fine. Nell’ipostasi di quel sopravvissuto dell’era mesozoica, una delle poche specie di coleotteri detti Archostemata, avevo forse trovato l’antidoto al tedio esistenziale di quel giorno feriale. Ho giurato a me stesso che sarei finalmente tornato a occuparmi di entomologia.

Al cospetto dell’Anobio, o chi per lui, ballerino sul tovagliolo bianco, contavo di trovare un più raffinato diversivo per ingannare il tempo a venire, per sciogliere il nodo della lingua. Digitando su Google Archostemata ho approfondito (sprofondando a velocità vorticosa) la ricerca di dati e informazioni, reindirizzando su schermate relative ai Paracupes, e alla loro famiglia, i Cupedidi; insomma subito magneticamente catalizzato da quei “fossili viventi” del Triassico inferiore, superstiti dell’estinzione di massa della fine del Permiano (il vorticoso susseguirsi di estinzioni e mutamenti morfologici estremi) nelle foreste del Nord America. Contraddistinti dalla reticolatura quadra sulle elitre che ricorda tante piccole finestrelle i maschi della specie sono attratti dalle trappole alla candeggina poiché l’odore dell’ipoclorito di sodio, mescolato ad acqua, pare sia prossimo ai feromoni delle femmine della specie.

Tommaso Lisa, Tecnica: matita su carta, Crowsoniella, (2019).

Appaiono poi, con un’ulteriore aprirsi a schidionata di schermate, informazioni preziose sulle Priacma, come la serrata, dalla forma oblunga e simile a un cerambice vellutato nelle scale tenui di grigi, unico testimone vivente di specie ormai conosciute solo come fossili. Ma anche Tenomerga e Micromalthus, quest’ultimo – nella specie debilis tenue bestiolina verdastra di pochi millimetri dal corpo allungato e le elitre corte che si riproduce per pedogenesi – abitante del legno in decomposizione e inesorabile rosicatore dei pali del telegrafo e delle traversine ferroviarie, originario del Nord America e poi per errore esportata in altri continenti. È anzi addirittura plausibile che questa specie sia stata diffusa in Nord America seguendo le direttrici delle principali linee ferroviarie.

A tal punto della storia si scucì una delle suture che tengono più o meno saldamente uniti il senso che si è usi dare alle cose alla realtà delle cose stesse. Perché gli adulti del minuscolo Micromalthus debilis LeConte 1758 nativo della costa orientale degli stati Uniti d’America – venni a scoprire compulsando pdf scaricati da Google – raramente giungono a diventare “immagini” (così son detti gli insetti all’ultimo stadio dello sviluppo) e son forse addirittura tutti sterili: pare infatti che non si accoppino. La riproduzione della specie avviene quindi come? Per partenogenesi, che si svolge in organismi di sesso femminile, ma quando sono ancora allo stadio giovanile di larve, capaci già di deporre uova senza essere fecondate… Osservai incuriosito alcune foto delle colonie di Micromalthus fittamente popolate da un carnaio brulicante di larve biancastre di svariate forme e grandezze. Inoltre, tali larve femmine non completano il loro accrescimento fino al termine, in quanto al loro interno si sviluppano (o addirittura penetrano, attraverso l’orifizio genitale) altre larve di individui partenogenetici che si comportano come parassitoidi endofagi. Queste larve della stessa specie, detto in parole ancor più semplici e raccapriccianti, se non avevo capito male (e perciò lessi e rilessi, collazionando dai più svari siti) vengono, in una delle tre diverse opzioni di sviluppo, divorate dall’interno, trattandosi di matrifagia.

“Ma come è bella la natura” mi sono detto tra me e me – forse ironicamente – quella stessa mattina di ferragosto, col mento sul palmo della mano, davanti al variopinto panorama alpino venato da sentieri interrotti, continuando a puntare imperterrito i gomiti sull’impalcato di legno del tavolaccio del rifugio. Forse con un po’ troppa forza, pensando alla terrificante pedogenesi di questi bizzarri metazoi; o forse davvero meravigliato nello scoprire tanta variegata messe d’informazioni con un semplice tap, nel compulsare ossessivo sullo schermo, quasi a fare esercizi di tiptologia, aprendo file e pagine una dopo l’altra, in una facile arte della divagazione affine per carattere a quella dello scrittore svedese Fredrik Sjöberg del quale stavo in quei giorni leggendo Perché ci ostiniamo, con l’illustrazione in copertina di Ryo Takemasa a mimetizzarsi coi boschi circostanti davanti ai quali lo tenevo aperto sotto il cielo terso. Poco dopo, trascorso il sacro fuoco e l’orrore e il raccapriccio, seduto allo stesso tavolo in cerca d’informazioni su d’un pittore svedese di conifere al tramonto che amo particolarmente, Gottfried Kallstenius (1861-1943), con risoluta fermezza ho preso la decisione di contattare quanto prima, tornato a Firenze, il dentista entomologo, amico di famiglia fin dai tempi dell’infanzia e specialista, appunto, d’insetti ipogei, nonché conoscente epistolare e personale del defunto maestro Roberto Pace.

Sarei andato a trovarlo, senza dubbio, giurai a me stesso una volta – ahimè – scivolatomi via l’Anobide dal tovagliolo, non ricordo se aprendo le elitre come un perfetto meccanismo meccanico, oppure lasciandosi andare giù, attratto dal gorgo della gravità, in uno stato di apparente tanatosi, stanco di attendermi, di attendere che lo catturassi per eternarlo come reliquia in una scatola entomologica della collezione che, certamente, non avrei mancato di ricominciare, rinnovando la passione della mia adolescenza.

Mosso quindi da tale irrequietudine epistemologica eccomi giunto qui, trepidante, in questo gabinetto entomologico illuminato a giorno nel bel mezzo della buia periferia fiorentina, splendente come un Nautilus nel freddo della notte abissale, dove apprendo, guardando fisso negli occhi l’interlocutore seduto davanti a me, che le caratteristiche fondamentali dell’ambiente sotterraneo sono, sostanzialmente, l’assenza di luce e di fotoperiodo, la ridotta escursione termica diurna e annuale, l’umidità relativa prossima al punto di saturazione, l’assenza di piante verdi, di produzione primaria fotosintetica (da cui derivano catene alimentari con saprofagi dominanti).

Con ammirazione e rispetto, fiducia e riconoscenza rimango affabulato dall’inizio della lectio, che si preannuncia davvero magistralis, affascinato dai concetti di strati, stratificazioni, del trascorrere del tempo e delle ere geologiche, di un ambiente sotterraneo stabile per temperatura e umidità, quasi che l’assenza di stagioni, l’impossibilità di distinguere giorno e notte, dilatassero a dismisura spazio e tempo in un vortice che, ecco, in fin dei conti è proprio quello che sento dentro adesso, all’interno della gabbia toracica, a lato del cuore e un poco sopra lo stomaco. Un infinito presente buio e umido, amniotico. Regressivo. Una regressione uterina e talassale che mi porti lontano dai riti della civiltà capitalistica. Un presentimento splendido e terrifico del mondo-senza-di-noi.

Questo testo è un’anticipazione tratta da un volume che uscirà nel prossimo anno presso le edizioni Exòrma.

Leggi anche

Tommaso Lisa, A caccia di Scarabei. I racconti del carabo 1

Tommaso Lisa, Memorie di un entomologo. I racconti del carabo 2