Maurizio Torchio. Chi sono i cattivi?

Da qualche anno a questa parte sembra che il tema della costrizione e della segregazione abbia acquisito centralità in certa produzione romanzesca italiana. Lo osservava recentemente, nel corso di una presentazione, lo scrittore Alcide Pierantozzi, che metteva in relazione la costrizione fisica sperimentata dai personaggi con la costrizione economica, sociale e psicologica sofferta invece dai loro autori, “costretti” letteralmente, in tempi di lavoro culturale liquido e liquefatto, a scrivere in condizioni precarie o ricattatorie. Non credo sia questa la strada per comprendere questo nuovo percorso del romanzo italiano, né che questa sia la prospettiva giusta entro cui leggere un romanzo centrale e decisivo di questa nuova tendenza come Cattivi (Einaudi 2015) di Maurizio Torchio.

In realtà, almeno dall’uomo del sottosuolo di Dostoevskij, quello della costrizione, dell’azione impedita – concretamente o idealmente – si è imposto come un vero e proprio topos della letteratura europea: la reclusione genera, per paradosso e rovesciamento, capacità di visione. Quanto più è ridotto lo spazio entro cui si muove il soggetto parlante, tanto più esaltata e vorace sarà la sua volontà di potenza nei confronti di una realtà esterna inattingibile. In un certo senso è questa, ribaltata di segno, la metafora che sottostà a Elisabeth di Paolo Sortino dove, per prevenire un tentativo di reazione nella figlia, il padre Joseph Fritzl s’ingegna per ricostruire dentro il bunker in cui l’ha segregata un mondo di cartapesta su cui possano essere proiettati i desideri coatti ma pericolosi di Elisabeth e dei suoi figli.

Il riferimento a Elisabeth non è casuale; più di un elemento del romanzo di Torchio lo richiama alla mente. Al di là della collocazione editoriale – decisiva, comunque, nel creare una comunicazione tra i testi (che si può estendere a un’altra narrazione carceraria, come Dentro di Sandro Bonvissuto) –, in entrambi i casi si tratta di narrazioni che provano a rendere “assoluta”, cioè universale e letterariamente definitiva, un’esperienza-limite di carcerazione: l’una resa tale dalla componente di mostruosità familiare e affettiva (un padre che per 18 anni tiene la figlia rinchiusa in cantina, obbligandola ad avere rapporti con lui, da cui nascono poi figli che verranno cresciuti sotto terra, all’oscuro da qualsiasi conoscenza del “fuori”), l’altra dal ricorso alla più estrema forma di reclusione sperimentabile dall’uomo, l’isolamento. Questo, infatti, è l’oggetto principale del romanzo di Torchio, abilissimo nel ricostruire la voce, la psicologia e l’esperienza di un condannato all’ergastolo costretto a scontare la propria pena in una cella di isolamento, luogo dell’azzeramento di ogni orizzonte di visione e speranza.

Il carcere «è come una matrioska. C’è il muro di cinta, l’intercinta, il carcere, il cortile, la vasca per l’aria e, nella vasca, il cortiletto dell’isolamento. La matrioska più interna, la più piccola. La più giovane. Quella del futuro». Nella struttura a telescopio del carcere, la cella dell’isolamento costituisce l’ultima lente, la più distante dall’occhio dell’osservatore, ma al tempo stesso la più precisa. Solo chi si trova all’ultimo posto della scala gerarchica, infatti, è in grado di riconoscere che non solo la realtà della prigione, bensì tutte le manifestazioni della società umana sono regolate da una logica carceraria, «perché ogni prigione deve avere una prigione». A seconda del sistema di relazioni entro cui lo si consideri, ogni uomo risulterà il secondino di qualcuno e il carcerato di qualcun altro. La regola che alimenta questo sistema è quella della privazione: «dev’esserci sempre qualcosa da togliere, altrimenti tutto si ferma».

Lo sa bene il protagonista-narratore di Cattivi, che è stato messo in carcere dopo una condanna per sequestro di persona: chi più di lui può sapere come sia facile passare da carceriere a carcerato? E tanto gli è stato insopportabile il ruolo di carceriere nei confronti di una donna che con il passare dei mesi ha imparato ad amare, tanto ora gli è insopportabile la condizione di recluso di massima sicurezza, ottenuta dopo aver aggredito e ucciso una guardia nel corso di un trasferimento. Eppure, è proprio la sua posizione infima nella gerarchia del carcere a consentirgli di parlare.

In un universo restrittivo dove la logica del potere coincide con il ricatto e con l’esproprio, chi non ha più nulla di cui essere privato è al tempo stesso l’ultimo e il primo, il più debole e il più potente. L’«isolato», l’ergastolano in isolamento, infatti, non ha nulla da perdere, non può essere ricattato, può raccontare tutto. È per questo che l’autore sceglie lui come proprio intermediario, voce narrante incaricata di conoscere e raccontare le storie di tutti gli abitanti del carcere: «del carcere so tutto, anche le cose che non ho vissuto direttamente. Perché in carcere c’è tempo, molto più tempo di quante siano le cose da raccontare». In un contrappasso spietato, e sotto certi aspetti inverosimile – non esistono, in Italia allo stato attuale, ergastoli che vengano scontati integralmente in isolamento, ed è difficile immaginare che chi passa la maggior parte del proprio tempo lontano da tutti sappia così tanto e così a fondo della psicologia dei propri compagni – l’onnipotenza narrativa costituisce il ribaltamento palliativo dell’impossibilità di azione e di visione a cui questo personaggio è costretto.

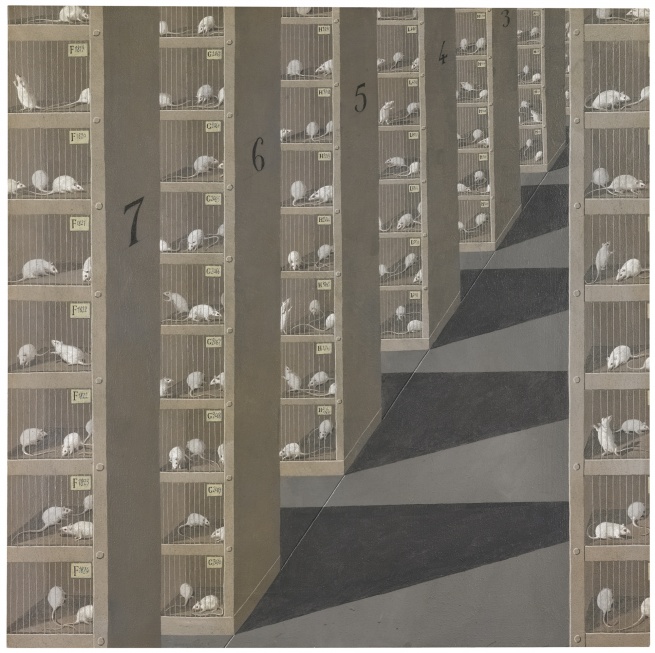

Domenico Gnoli

Domenico Gnoli

La precisione e la chiarezza del suo racconto rendono tuttavia credibile questa voce, che riesce ad animare un piccolo cosmo di personaggi, come Toro, Piscio, Martini, la Professoressa e il Comandante. Il carcere prende vita, ciononostante non riesce a costituire la cornice comune di un’esperienza collettiva: per quanto non manchino le scene di vita comunitaria e di solidarietà tra i detenuti – nella quotidianità più piatta così come nella resistenza alle violenze delle guardie – mai balugina nel racconto la scintilla di una possibilità di riscossa collettiva. Ognuno fa parte per se stesso: non per egoismo, né per calcolo, ma solo per una semplice reazione irriflessa a una realtà che spinge al limite le capacità di sopportazione dell’individuo. Ed è per questo che la voce dell’«isolato» è quella che più di tutte riscuote fiducia.

L’esperienza di chi narra, allora, diventa assoluta e universale non in quanto esemplare, ma perché capace dalla sua posizione di contenere e riflettere le vicende di tutti gli altri detenuti e, potenzialmente, di qualsiasi altro uomo. C’è un tratto, infatti, che rende chi racconta il precipitato di una condizione carceraria che dalla cella d’isolamento si proietta a raggera, secondo un movimento inverso rispetto a quello telescopico, sull’intera condizione umana, arrivando così a farsi parabola dell’Italia contemporanea: l’«isolato» è colui a cui tutto è stato tolto, anche, e soprattutto, il diritto a scegliere, a volere. L’isolato è l’incarnazione dell’impotenza, dell’interruzione del legame tra cause e conseguenze, volontà e azione: è un soggetto trasformato in oggetto nelle mani di un sistema che lo sovrasta e lo usa secondo logiche che raramente gli vengono spiegate, e più spesso invece gli restano ignote. Non si tratta solo di privazione, quindi, ma di estraneazione: la costrizione e la sottrazione producono un individuo assoggettato e de-soggettato. «Chi l’avrebbe detto: il peggiore dei tuoi nemici, fino al giorno prima, e adesso lo implori, per qualche ora, contro la luce, contro le guardie pagate per spiarti». È questa, più della segregazione, più della violenza, più della crudeltà, la vera legge del carcere: sottrarre al soggetto il controllo su se stesso. L’individuo diventa così il campo di battaglia di forze che sono leopardianamente indifferenti alle sue reazioni.

Tutto ciò che accade, accade al di fuori del controllo del carcerato, incapace di qualsiasi azione che non sia reazione perché incapace di prevedere e attendere, di progettare e agire. Nonostante sembri a più riprese l’ultima rimanenza di un conflitto primordiale e pre-politico, estraneo a qualsiasi etica che non sia quella del branco («Puoi aver fatto qualsiasi cosa fuori: stuprato, spacciato, ucciso malamente… Le guardie ti puniscono davvero solo se hai toccato uno di loro»), il carcere si rivela gradualmente nella sua natura di avamposto di un biopotere che solo “fuori” si trasformerà in persuasione subliminale, in inconsapevole assoggettamento («Se ti comporti bene il tuo vitto sarà ogni giorno leggermente più buono, le telefonate più frequenti. L’aria della cella avrà un odore più fresco, un sapore più intenso, più vario. Sei solo, ma mangi. Basta arbitrio. Basta tempo vuoto, uguale per tutti, riempito di angherie. Niente falsa testimonianza, perché non c’è nulla da testimoniare. E quel poco, lo registrano le telecamere»). Il carcere è il luogo di collaudo di questa logica di potere e il carcerato ne è la prima e più indifesa vittima.

È così, allora, che si può spiegare il successo – per qualità di scrittura e immaginazione, prima ancora che per vendite – delle narrazioni di reclusione a cui si accennava in apertura. La condizione carceraria ha fornito, infatti, un topos perfetto per costruire l’ur-narrazione del presente italiano, caratterizzato da un diffuso e intimo senso di impossibilità, di inabilità al cambiamento, che si estende dalla politica fino all’etica e alla dinamica dei sentimenti. Non è un caso che quello che può essere considerato il testo fondante di questa linea, ovvero L’affaire Moro (1978) di Sciascia, riguardi proprio l’episodio che simbolicamente ha posto fine in Italia a una stagione di trasformazioni e conquiste, di rivoluzioni anche solo “immaginate” e ha dato inizio al tempo delle collusioni, dei poteri occulti, dei diktat ingiustificabili e ingiustificati. Non è un caso nemmeno, forse, che il testo Cattivi di Maurizio Torchio, che chiude momentaneamente questa parabola, riproponga sotto altre spoglie l’immagine di quel sequestro.

Ecco perché Cattivi è un libro importante del nostro presente, letterario e non solo. Perché raccontandoci una vicenda “estrema”, di sofferenza e di violenza, di solitudine e pietà, che apre uno squarcio su una questione di grande attualità, riprende il filo di un discorso culturale che può spiegarci molto della nostra situazione di cittadini di una nazione sempre più esposta ai venti di una logica comunitaria e globale le cui origini appaiono troppo remote per essere ricostruite, così come remoti restano i luoghi delle scelte e delle decisioni. Il modo in cui Torchio costruisce il proprio racconto, senza malizia e senza ipocrisie, senza didascalismi e senza la disturbante retorica dell’umanità carceraria pura e vessata, riesce efficacemente a trasmettere il senso di questa espropriazione, rendendo l’esperienza della reclusione intellegibile al lettore. Merito anche di una lingua misurata, scabra e dura nel suo modo di affrontare anche i momenti di massima esplosione della violenza, dove sarebbe stato facile affidarsi a una prosa gonfia e tragica, estrema nel contenuto come nello stile.

Cattivi si distingue invece, tra i romanzi di ambientazione carceraria, proprio per la precisione secca della scrittura, che disinnesca qualsiasi sospetto di “ricatto dell’argomento”. La scrittura di Torchio, che in carcere come detenuto non c’è mai stato, riesce così a colmare la distanza, l’estraneità che la mancanza di esperienza potrebbe infliggere a una scrittura d’invenzione e non di testimonianza. Ma basta confrontare questo romanzo con il libriccino appena pubblicato dall’ex brigatista Salvatore Ricciardi per DeriveApprodi, Che cos’è il carcere, per capire che l’esperienza diretta non può essere condizione sufficiente alla letteratura. Testimonianza, in forma di compendio di ricordi e consigli, di chi in carcere (e con una condanna all’ergastolo) c’è stato veramente, il libro di Ricciardi condivide con Cattivi l’intera materia narrativa, come testimoniano i tanti elementi della vita carceraria che ritornano identici fin nei medesimi particolari. Ed è proprio a partire da questa identità di contenuti, condivisa anche con il Giardino delle arance amare, primo racconto di Dentro di Sandro Bonvissuto (altro autore che racconta il carcere senza averlo vissuto), che si può definire la distanza che separa i vari testi. Benché, senza ombra di dubbio, il libro di Ricciardi non miri al letterario (pur essendo inserito nella collana “narrativa”), ma sia orientato piuttosto a una battaglia culturale e politica, tutto improntato com’è all’autoassolutoria retorica della lotta e della resistenza, la lingua a cui ricorre per ricostruire l’esperienza sua e di tanti suoi compagni di carcere mostra come lo strumento stilistico possa farsi, di volta in volta, materia opaca, incapace di trasmettere, oppure medium rivelatore, strumento conoscitivo.

Le parole di Ricciardi, infatti, non passano, non arrivano a chi legge, si fermano prima, sulla soglia del riconoscimento che precede la visione. Ricciardi vuole spiegare e per farlo ricorre alla lingua della tribù, iniettandovi di tanto in tanto qualche barbarismo carcerario, sempre cauterizzato dalle virgolette e da una pronta esplicazione; vuole comunicare con il “fuori” rinchiudendo nuovamente le parole del “dentro”, segnalandole, emarginandole, mettendole a distanza. In maniera meno didascalica, ma altrettanto evidente, opera Bonvissuto, che più apertamente mira al letterario: il suo personaggio, che fa un’esperienza breve del carcere, funziona da sonda per mostrare tutti gli aspetti della vita reclusa. Il suo scopo è illustrare, rendere evidente ciò che i muri delle carceri nascondono alla vista di chi sta fuori. Ogni breve lassa narrativa costituisce così un piccolo capitolo di esplorazione dell’esistenza in carcere («Le guardie chiudevano le controporte alle 19»; «In fondo al ballatoio c’era una sala giochi»; «Certe volte capitava che le guardie, radunate in squadre, o “squadrette”, come le chiamavano, non potessero fare a meno di picchiare qualcuno dei detenuti»). La parola di chi narra, pur asciutta e senza fronzoli retorici, s’incaglia in questa preoccupazione didascalica, che raffredda progressivamente la temperatura del racconto.

Questo scrupolo invece nel libro di Torchio non c’è. Il suo personaggio non spiega, bensì racconta: testimonia senza pretendere che la sua deposizione stabilisca una linea di confine tra i buoni e i cattivi, tra gli oppressi e gli oppressori. Trascendendo un punto di vista che sia anche luogo di giudizio, la sua voce pacata e precisa, a tratti anche sentenziosa, arriva dritta al cuore di chi legge. E questo anche perché il narratore ha fatto proprio il linguaggio del carcere e lo ripropone senza cautele o mediazioni che possano renderlo accettabile al lettore. Prima ancora che lo sguardo o il corpo di chi narra, sono le sue parole a essere calate “dentro” la realtà che viene raccontata, e per questo riescono a produrre conoscenza. Le parole sono la vera sonda che ci permette di esplorare una dimensione psicologica e umana che viene normalmente nascosta dalle rigide e sempre più inconsistenti formule del linguaggio pubblico. Torchio, con un lavoro attento e millimetrico, riesce in quello che dovrebbe essere il vero compito della letteratura: fare della realtà, esperita oppure solo ricostruita, il terreno libero di una conoscenza che ci permette di progettare il presente.