Mohsin Hamid tra Oriente e Occidente

Nato e cresciuto in Pakistan, emigrato negli Stati Uniti e poi Inghilterra, Mohsin Hamid da cinque anni è tornato a vivere nella sua Lahore.

La sua vita finora si è letteralmente divisa tra tre continenti, in un continuo avanti e indietro: prima per gli impegni professionali del padre, professore universitario ingaggiato dalla Stanford University, poi per una formazione accademica all’altezza della migliore borghesia orientale, condotta tra New York (Princeton: laurea in lettere) e Londra (Harvard: seconda laurea in legge), dove ha ottenuto anche il passaporto inglese. Su questo asse a doppio scorrimento che collega Oriente e Occidente, però, oltre alla propria carriera professionale (in società di consulting management) Hamid ha fondato anche il proprio orizzonte di scrittura, che lo rende oggi autore riconoscibile più e meglio di molti altri della sua generazione (è nato nel 1971).

Un orizzonte necessariamente mobile, il suo, che dall’esperienza del continuo spaesamento trae lo spunto per definire uno sguardo nuovo, spaesato, strabico. E proprio da esperienze di “strabismo” della scrittura sono nati i suoi primi due romanzi.

Quando era a New York, negli anni Novanta, Hamid scriveva del lontano Pakistan in quello che nel 2000 sarebbe diventato Moth Smoke (in Italia Nero Pakistan, Piemme 2008). La storia è quella di un funzionario di banca che, perdendo improvvisamente il proprio lavoro, perde anche il contatto con l’illusorio sogno di modernità di un paese che adotta i riti dell’alta società occidentale per non vedere le contraddizioni che lo irretiscono. L’irresistibile richiamo di quella fatamorgana porta il protagonista a diventare lo spacciatore dei salotti della buona società. La sua storia arriva al lettore dalla cella di un carcere, dove la sua voce si amplifica delle eco di voci altrui, andando a comporre una tragica polifonia.

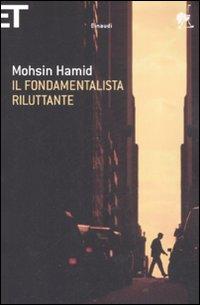

Una volta trasferitosi a Londra, all’inizio degli anni 2000, Hamid ha cominciato a scrivere un romanzo su New York: Il fondamentalista riluttante, uscito nel 2007 (Einaudi 2008) e diventato nel 2012 un film per la regia di Mira Nair. In quella che si è affermata come una delle opere più significative della cosiddetta “post-9/11 narrative”, Hamid trasforma definitivamente il proprio spaesamento in fatto narrativo e ideologico, raccontando una storia che per molti versi assomiglia alla sua.

Changez è un giovane pakistano di buona famiglia, che sbarca negli Stati Uniti per entrare a Princeton e diventa nel giro di pochi anni la miglior recluta della Underwood Samson, importante società di analisi finanziaria. La sua è la storia di un processo di americanizzazione tanto più riuscito quanto più il “candidato” si è mostrato pronto a farsi lusingare dai capisaldi della civiltà che l’ha accolto: ambizione professionale, dedizione assoluta al lavoro, predisposizione al consumo, affettività elementare. Niente sembra poter scalfire la convinzione che lasciare il Pakistan, la propria famiglia e le proprie radici, sia stata la scelta giusta: in cambio Changez ha ricevuto una prospettiva nuova, migliore, che gli permette di considerare con sguardo paternalistico le miserie e le piccolezze in cui si dibatte chi vive dall’altra parte del mondo.

A rovinare la parabola ascendente interviene però l’imprevedibile, l’attentato alle Twin Towers: da lì in poi tutto procede a controsenso. Gli sguardi prima invidiosi, perché ammirati, dei colleghi si fanno diffidenti, ostili. La lotta planetaria tra l’occidente e il fondamentalismo islamico coinvolge anche chi non ha mai pregato dio, ma proviene da un paese che confina con l’Afghanistan. Nella distinzione manichea tra bene e male che i media trasformano in senso comune non c’è spazio per una vicenda complessa come quella di Changez, che comincia così a maturare verso gli Stati Uniti, da cui ora è costretto a fuggire, un risentimento tanto forte da richiedere anche una vendetta. E la vendetta sarà proprio questo romanzo, vero atto tirannico rispetto a qualsiasi democrazia della parola: seduto al tavolo di un bar di Lahore, di fronte a quello che sembra un turista americano incontrato per caso, Changez impone il proprio monologo, includendo la parola del proprio interlocutore, e con essa quella dell’intero Occidente. L’effetto è esplosivo. I ruoli dati tradizionalmente per immutabili vengono ribaltati: l’Occidente si trasforma nel riflesso di uno sguardo straniero, che svela la paura, lo smarrimento e l’ingiustizia laddove siamo abituati a vedere solo l’inaccettabile violenza del terrore.

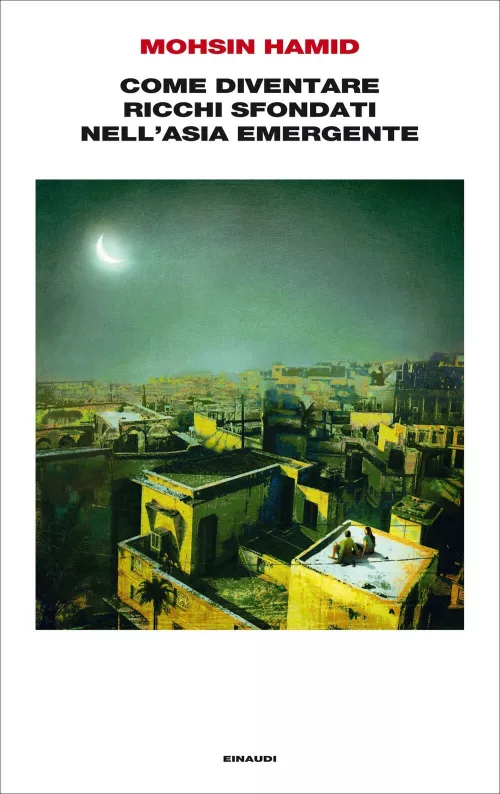

Oggi, con alle spalle il successo mondiale del Fondamentalista riluttante, Mohsin Hamid è tornato a Lahore, dove ha deciso che era finalmente giunto il momento di scrivere del Pakistan e dal Pakistan. Ed è nato Come diventare ricchi sfondati nell’Asia emergente (Einaudi 2013).

Alla base si tratta di un vero e proprio manuale di autoaiuto: dodici tappe, corrispondenti a dodici momenti della vita di un uomo, tratteggiano passo dopo passo le scelte da fare o da non fare per compiere quello che viene definito «il balzo dall’indigenza tipo le-mie-cagate-restano-lì-fuori-finché-non-piove all’agiatezza da quale-dei-miei-bagni-userò-oggi». Come in molti libri del genere, la scrittura è condotta alla seconda persona singolare, perché rivolta direttamente all’utente del manuale. Tuttavia dietro questa superficiale scelta maieutica si cela una più profonda intenzione esplorativa, che proprio la struttura fintamente dialogica rende pregnante. La seconda persona, infatti, interroga e chiama in causa, mette alla prova le certezze ricostruendole dall’interno. Chi racconta, in realtà, non dà la parola a un “tu”, ma lo “costruisce” da zero, mostrando la dimensione aurorale delle scelte e degli eventi che ne marcano l’esperienza: la fortuna dell’ultimogenito di poter studiare, mentre i fratelli maggiori sono costretti a lavorare, in un mondo in cui il sapere è solo un altro strumento di sopruso nell’universale corsa alla distinzione; lo smarrimento che provoca trasferirsi dalla campagna alla metropoli, coincidente con il passaggio dalla società dei clan a quella dei semplici nuclei famigliari; le difficoltà quotidiane in una città in cui l’acqua potabile non è un bene garantito ed è per questo oggetto di una guerra commerciale che non conosce confini etici o legali; la necessità di rendere spontaneo il cinismo, unica arma di difesa in una società dominata dalla corruzione e dalla diffidenza, dove anche l’amore sembra possibile solo se coltivato nella dimensione astratta ed effimera dell’ideale.

Tutte queste cose, osservate “dall’interno”, trovano una giustificazione, acquistano naturalezza; una naturalezza tanto più perturbante quanto più è lontano, rispetto a noi lettori, il mondo a cui appartiene. Attraverso la vita di un solo individuo Hamid dà corpo all’affresco di un’intera società, offrendoci la dimostrazione di come il senso di una comunità risieda meno nei legami che la definiscono esteriormente (appartenenza geografica, religiosa, di sangue) che nella semplice capacità di costruire e condividere un orizzonte. Quell’orizzonte che continua a separare Occidente e Oriente, convinti di conoscere esattamente l’uno la posizione dell’altro nella geopolitica dell’umanità. Quell’orizzonte lungo il quale Mohsin Hamid conduce il proprio sguardo “strabico”, grazie al quale intesse, romanzo dopo romanzo, una rete che prima o poi sarà capace di contenerci tutti.