Nanni Balestrini. Carbonia

Sul settimo numero di «Atti impuri» – foglio ribaldo e sedizioso dove qualcosa di buono si trova sempre – il collettivo torinese Sparajurij, per il cinquantenario del Gruppo 63, ha fatto una lunga intervista a Nanni Balestrini. Sulla poesia, la narrativa, l’Italia di allora e quella di oggi. Fra l’altro dice ora, Balestrini: «vale la pena di fare delle cose sempre nuove, buttarle via, andarle a riprendere dopo che sono rimaste lì tanto tempo e magari sono maturate oppure marcite, chi lo sa. Il problema è di manipolare il più possibile». Quello della manipolazione dei materiali, si sa, è sempre stato il suo metodo di lavoro privilegiato, concettualmente anfibio tra parola e immagine (sostiene infatti che gli alfabeti più creativi siano quelli ideogrammatici: «avrei preferito essere cinese o anche un antico egiziano, mi sarei divertito molto di più»). Tanto è vero che una prima edizione di questo suo ultimo testo narrativo, Carbonia (il quale l’anno prossimo verrà raccolto in un grosso volume, con nove episodi consimili, dalla stessa Bompiani), è stata «esposta» – come un’opera d’arte: al pari del suo «film combinatorio», Tristanoil, promosso come «il film più lungo del mondo» esattamente come Tristano, nella versione cibernetica del 2007, è il più interminabile dei romanzi – alla scorsa edizione di dOCUMENTA, a Kassel.

A differenza del lavoro più propriamente visivo e di quello poetico, realizzati col principio del collage (cioè, in termini verbali, col cut-up e il fold-in), i testi narrativi di Balestrini – a partire dal primo così composto, Vogliamo tutto del ’71, da poco ripubblicato negli Oscar Mondadori nella veste rivista una prima volta edita da DeriveApprodi del 2004 – si basano però sulla manipolazione del parlato vivo di un personaggio reale «catturato» al magnetofono. In Vogliamo tutto protagonista e voce narrante era l’«operaio-massa»: «una nuova figura politica» senza «nessun rapporto con la vecchia tradizione comunista» e che, con un’«operazione forzosa» (così la giudica oggi lo stesso Balestrini), veniva «tipizzata» nella voce di un immigrato meridionale catapultato alla catena di montaggio di Mirafiori nell’autunno caldo del ’69. Un «personaggio collettivo», dice Balestrini agli Sparajurij «che non ha nome, non è mai descritto, non è mai analizzata la sua psicologia. Sono raccontati solo i suoi comportamenti che sono i comportamenti di migliaia di altri come lui che hanno le stesse idee e soprattutto hanno il suo stesso linguaggio». Curiosamente, cioè, l’estrema avanguardia del Novecento ragionava – in quel particolare momento storico, s’intende – in termini non molto diversi da quelli del «realismo critico» di quel Lukács che l’aveva esecrata.

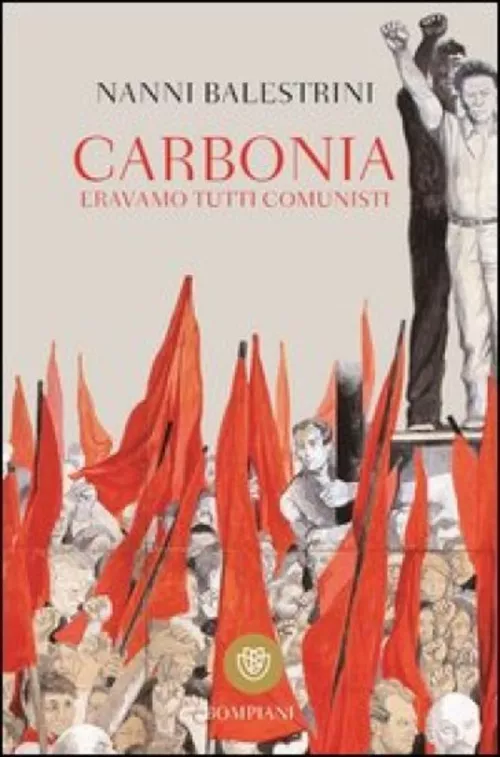

Per contrappasso non meno curioso (e non so quanto dall’autore apprezzato), Carbonia si trova in copertina gli stentorei Funerali di Togliatti di Guttuso (forse chi ha scelto questa illustrazione ha pensato alla poesia di Balestrini con lo stesso titolo, contenuta in Ma noi facciamone un’altra: testo che c’è da scommettere, però, non potesse granché piacere né a Guttuso né a Lukács…). Ma invece il procedimento adottato, tecnicamente analogo a quello del romanzo del ’71, ottiene – a distanza – esiti piuttosto diversi. Protagonista stavolta è un minatore del Sulcis, la cui voce è stata registrata fra il ’73 e il ’74 (menzionati sono il golpe in Cile, la crisi petrolifera, ecc.) e che, dopo quarant’anni, riemerge davvero come un revênant. Come l’operaio di Vogliamo tutto, che veniva dal Sud, il narratore di Carbonia emerge da Sotto, letteralmente da sottoterra: la sua voce, dura e cantilenante, ha il colore perso e fuligginoso delle più spaventose, ctonie profondità. La «macchina enorme tutta automatica», «la più grande talpa del mondo» che «scava […] la collina dove passerà il treno della direttissima Roma-Firenze» è allora macroscopico correlativo oggettivo dell’ideologia sottesa al testo (rinverdendo la celebre metafora che, com’è noto, già Marx parafrasò dall’Amleto: «la vecchia talpa che scava tanto rapidamente, il grande minatore: la rivoluzione»). Ci si ricorda delle poesie dall’esilio, del Balestrini post-7 aprile, intitolate (con gioco di parole già attestato nell’amato Foscolo…) Ipocalisse (le pubblicò nell’86 Vanni Scheiwiller e se ne legge una scelta nel recente Oscar Mondadori Antologica. Poesie 1958-2010): la rivelazione, la prospettiva di una liberazione a venire, il sogno di una cosa, in questa prospettiva non può venire che dal basso, da sotto.

Anche quella del minatore di Carbonia è una voce «epica» in quanto collettiva («tutta quella grande massa di minatori eravamo tutti comunisti»); ed è in effetti come massa che, con durezza d’acciaio, si oppone alle riduzioni di salario o, più avanti, agli sfratti dei padroni (con una scena di battaglia urbana che nulla ha da invidiare, per respiro epico appunto, a quelle celebri del finale di Vogliamo tutto o della Violenza illustrata). Ma – a differenza del suo predecessore – questo personaggio è dotato di un passato (nel romanzo del ’71, invece, relegato alle premesse) nonché di un futuro («continueremo sempre a lottare perché siamo noi che dobbiamo vincere alla fine», suona il finale), dunque anche di una soggettività individuale: la quale ci offre, per esempio, visioni laceranti del tempo di guerra (sbandato della Regia Marina e partigiano sulle Alpi Apuane, il futuro minatore viene fatto prigioniero dai tedeschi e chiuso in un Lager dove ne vede di tutti i colori) e dei non meno micidiali stenti di subito dopo la guerra. L’unità ritmica delle «lasse», poi, è molto più definita e cadenzata di quelle di Vogliamo tutto: con riprese in clausola, echi interni e altre simmetrie (a tratti, sin quasi preziosistiche). Si sente insomma che, di mezzo, c’è stata l’esperienza del Balestrini narratore più maturo e consapevole (dagli Invisibili a Sandokan).

Si sentono, soprattutto, i tanti anni passati da allora. Non c’è più, si capisce, l’urgenza di quando era imminente la rivoluzione (o così a qualcuno poté sembrare); e a quel tempo che ci appare remotissimo, fossile, si guarda davvero come si guarderebbe alla stele lasciata da un popolo sconfitto e disperso: colla curiosità straniata di chi va appunto a «riprendere» le «cose sempre nuove» di un tempo, «dopo che sono rimaste lì tanto tempo e magari sono maturate oppure marcite, chi lo sa». Alle volte si fa fatica a capirla, la furia di questo «egizio», da noi così distante nel suo – ancora e sempre – volere tutto. Ma a colpire è soprattutto quanto la sua stele ci mostra per contrasto: il piatto accontentarsi del poco, del peggio, cui da un pezzo ci siamo assuefatti.

Una versione più breve di questo articolo è stata pubblicata su Tuttolibri de La Stampa il 21 dicembre