Speciale

Pericoli, Ritratti di ritratti

Ritratti di ritratti, l’ultimo libro di Tullio Pericoli per i tipi di Adelphi, è un libro di disegni, di ritratti da sfogliare, anzi da leggere come se fosse una raccolta di racconti. Le note riportate sul risvolto di copertina ci informano che dobbiamo ringraziare Giovanni Testori per la stessa esistenza del libro; infatti, è Testori, poeta e scrittore con un’importante esperienza giovanile di pittore, a suggerire a Pericoli di conservare anche le prove, le bozze, i tentativi non terminati dei ritratti dedicati negli anni a grandi scrittori ma anche ad attori e registi. Così, Pericoli raccoglie in questo volume di poco più di ottocento pagine il contenuto dei cassetti dove aveva raccolto, a partire dai primi anni Ottanta, “gli schizzi, gli studi, le prove e gli errori”. Nelle brevi note che aprono il libro, uniche parole che appaiono nel libro oltre ai nomi delle persone ritratte e a qualche appunto sparso annotato direttamente sulle opere, Pericoli racconta di un rapporto con i suoi disegni come con una materia viva, con quasi-persone, o “oggetti-persone”, mutuando la locuzione dall’antropologo Carlo Severi. I disegni nei cassetti vivevano una propria quotidianità, lo scrutavano, dialogavano tra loro e con l’autore nella forma di brusii, fruscii, rumori interrogativi che forse segnalavano l’intenzione dei disegni stessi di fuoriuscire dai cassetti e trovare la carta di un libro. E per nostra fortuna l’hanno incontrata.

In un disciplinato e avalutativo ordine alfabetico si susseguono disegni più o meno particolareggiati e “finiti” di ottantotto personaggi della cultura italiana e internazionale. Ogni soggetto è rappresentato in una quantità diseguale di pagine. Si va dal più raffigurato Umberto Eco con ben cinquantatré tavole, fino a una veloce comparsa dei visi di Saul Bellow e Marguerite Yourcenar con tre immagini ciascuno. Proprio il caso di Bellow (pp. 86-88) ci offre un buon punto di ingresso per addentrarci nel movimento di pensiero dietro a questa galleria di ritratti. Le tre pagine a lui dedicate sono ordinate a partire dal ritratto a colori terminato, con tanto di cappello azzurro e dettagliato farfallino rosso con piccoli rombi gialli, fino a una serie di tracciati veloci che ricalcano le forme che assumerà nella sua ultima versione.

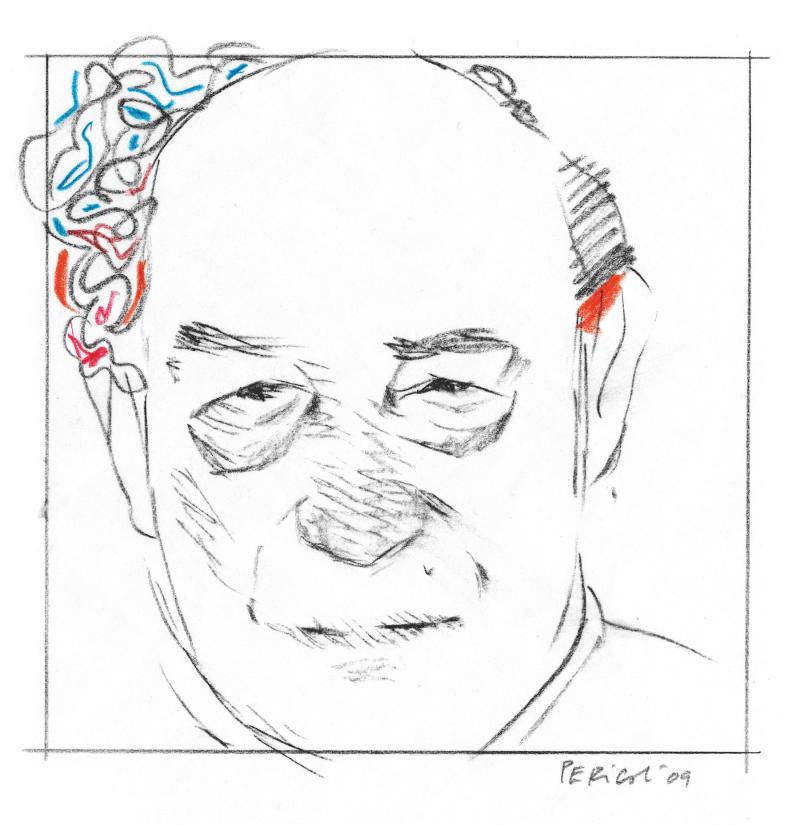

Non bisogna infatti farsi ingannare dalla natura di “schizzi” di alcune tavole, tantomeno del carattere più “compiuto” di altre. Derubricare alcuni disegni come semplici bozzetti preparatori sarebbe un errore prospettico, si incapperebbe nella natura epistemologica di verità inerte del termine “schizzo”: verità, perché si tratta certamente di accenni di disegno composti da pochi tratti essenziali; ma inerte, perché intenderli solo come preparazione per l’opera finita ne occulterebbe l’enorme ricchezza informativa. L’espressione penetrante dei piccoli occhietti ai lati del viso di Bellow, quasi in una metamorfosi animalesca, il vezzo vivace del papillon, l’espressione esperta e ironica sono già tutti presenti nelle linee rapide del bozzetto presentato per terzo in una sequenza di essenzializzazione dei tracciati che assumono sempre più rilevanza più si fanno radi e necessari. Una fioritura di significato nata dalla disidratazione delle forme.

Nel caso delle tre pagine dedicate a Bellow, assistiamo a un processo a ritroso, dall’opera “compiuta” al bozzetto iniziale, che ben esemplifica la dinamica del pensiero visivo dell’autore, svelando la struttura profonda del ritratto definitivo. Per prima cosa c’è la ricerca dello “scheletro della forma”: un’esplorazione di quei pochi tratti essenziali che possano produrre l’evocazione di un riferimento quasi archetipico a elementi psicologici, caratteriali, morali e comportamentali della persona ritratta. Proprio come scrive Milan Kundera, a sua volta ritratto nel libro e recentemente scomparso, nella citazione di una comunicazione personale indirizzata allo stesso Pericoli posta in esergo al libro, si tratta di una “meditazione sui diversi aspetti (spesso sconosciuti) della loro psicologia”. Questa prima mossa grafica è tanto efficace quanto più scarsi e sparsi sono i tracciati, che proprio dalla loro scarsità acquistano valore e salienza visiva: balzano all’atto di sguardo, attirano l’attenzione dell’osservatore ed evocano una catena di associazioni visive che conduce a immagini archetipiche tratte dalla tradizione, dal mondo naturale, dal mondo morale, che interroga la propria esperienza. Una volta definito lo scheletro è possibile aggiungere carne e sangue, dettagli e colori, conferire movimento e “parvenza di vita”.

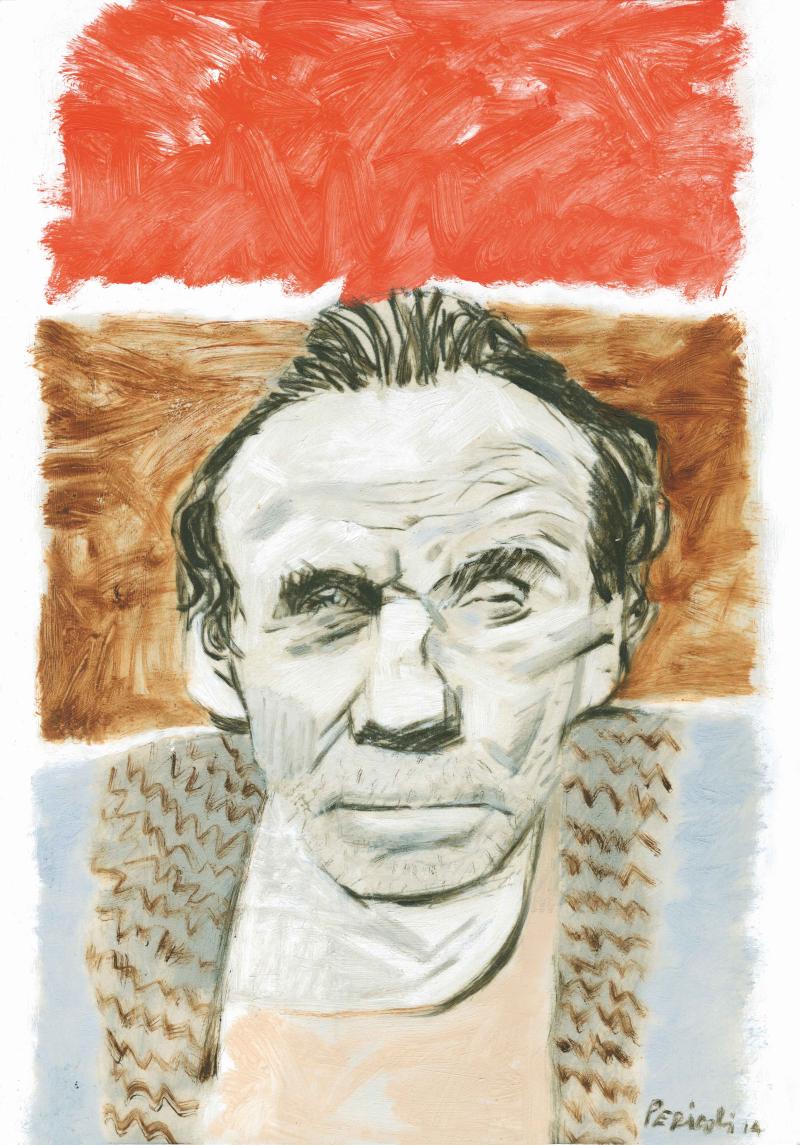

Appare dunque il volto di Carmelo Bene, emaciato e con profonde occhiaie nere, che trasporta il riferimento visivo nel mondo dei monti viventi, degli imprigionati in uno stato di non-vita che non si risolve nella liberazione della morte, vampiro o zombie, proprio lui che più volte in una nota intervista televisiva, definendosi “un classico”, si emancipò dalla schiera dei mortali. Incontriamo la scimmiesca compartecipazione al mondo naturale del profilo di Charles Darwin che osserva le mille forme dei becchi degli uccelli che gli volano sulla testa. Il becco quasi da corvo, da rapace delle forme e dei colori, di Giorgio de Chirico. Nei pochi tratti che delineano degli occhi socchiusi in un volto scavato dalle rughe troviamo la scaltra e sonnecchiosa ironia partenopea di Eduardo De Filippo. Umberto Eco pare una foca che gioca tenendo in equilibrio sul naso Cervantes, Kafka e perfino tanti altri se stessi intenti a divertirsi giocando con le sefirot della tradizione cabalistica o a suonare (to play, comunque) il flauto. E ancora Eco colto nella doppia rotondità barbuta e divertita del suo viso.a forma di otto, con gli occhi spalancanti e curiosi, grandi come “ruote di un carro”, come nella fiaba “L’acciarino magico” di Andersen.

Il viso di Montale, una scogliera arcigna che reca incastonati due grandi occhi dolcissimi, offuscati, che convogliano come imbuti verso l’interno, verso “l’esser vasto e diverso / e insieme fisso”. Le profonde rughe attorno alla bocca di un’umanità preumana di Pasolini. La natura di creatura dei boschi, di spirito silvano, a metà strada tra un vecchio albero animato e un folletto di Ezra Pound. Rossini, opulento e pantagruelico, in cui i panni che lo cingono sono costitutivi dell’immagine della sontuosità della sua grandezza. Tolstoj ritratto con un piglio di saggezza leonina che ben si attaglia al nome di battesimo. Un velo di tristezza negli occhi che fanno capolino tra i capelli, come fossero un sipario sul viso di Oscar Wilde. La sapienza e la serenità di testuggine che spuntano dal velo sul capo di Yourcenar. E si potrebbe continuare per pagine a cercare di liberare le immagini evocate e proiettate in ogni ritratto, senza mai esaurirle e continuando a proiettarne di nuove e più personali.

Ogni ritratto vive all’interno di un universo di immagini dense di significati simbolici ed emotivi, si avverte costantemente la tensione verso una “formula di pathos”, una Pathosformeln come le definiva Aby Warburg. Stratificazioni di significati condensati in pochi tratti caratteristici, fiumi carsici di grande portata simbolica che erompono in piccoli guizzi aperti dai dettagli dell’immagine. Un tentativo di definire una sorta di bestiario di tipi umani, un catalogo personale redatto a partire dall’esperienza soggettiva di un volto che si slancia verso le forme condensate dell’esperienza universale, con un duplice movimento che dall’apparenza va all’essenza e viceversa. C’è però un’ulteriore presenza in questi ritratti, quella dell’autore. Se, infatti, un ritratto, come segno che si riferisce a una certa persona, deve possedere un aspetto iconico, deve ciò assomigliare almeno in qualche aspetto a colui che viene ritratto; è anche vero che nel gesto grafico rimane imprigionata anche un’altra entità, resta sedimentato un altro riferimento, ovvero quello all’esecutore del ritratto. Un riferimento di tipo causale, materiale, un legame semiotico che nasce dall’atto di disegnare, di tracciare le forme che costituiscono l’immagine e che collega inevitabilmente il ritratto, inteso come indice, all’artista. Nei termini utilizzati nel mio testo Il disegno selvaggio (Meltemi), nel risultato concreto di ogni gesto grafico rimane incisa la “linea-identità” del suo autore: il riferimento a sé e qualcosa della sua identità personale. In questa serie di ritratti assistiamo forse a un’esplorazione del sé, un esercizio di autoconoscenza svolto ricercandosi nei volti altrui, sublimati i riferimenti archetipici, così da rintracciare un po’ di sé negli altri, e incontrare e conoscere un pezzetto di sé attraverso gli altri. In questa teoria di ritratti, intesa sia come serie sia come meditazione, scorgiamo forse una teoria antropologica e psicologica del sé come cristallo rifrattivo degli altri, presenti o passati, reali o mitologici, umani o magici.