Speciale

Speciale ’77. Tragedie senza catarsi. Conversazione con Franco Cordelli

Andrea Cortellessa: Vorrei iniziare questa conversazione in medias res. Credo che alcune delle dinamiche di cui tu sei stato protagonista – naturalmente e in particolare le performance poetiche prima, nella primavera del ’77, al Beat 72 (i cui riflessi si leggono nel tuo libro uscito l’anno seguente, Il poeta postumo. Manie pettegolezzi rancori) poi, nell’estate del ’79 a Castelporziano – trovino le loro radici in un’idea di letteratura, di teatro e in generale di Italia che tu vivevi da protagonista almeno dal ’75, quando insieme ad Alfonso Berardinelli pubblichi l’antologia Il pubblico della poesia. La domanda è: quando tutto questo conosce una specie di cartina al tornasole politica (e addirittura, soprattutto a Roma, militare: boati che si ascoltano spesso sullo sfondo del Poeta postumo) tu vivi questo disvelamento, quest’Apocalisse diciamo, come qualcosa che confermava quanto avevi vissuto negli anni immediatamente precedenti, ne era naturale conseguenza, oppure come radicale sconfessione, disinganno, nemesi assoluta?

Franco Cordelli: Come una cosa del tutto naturale. Perfettamente congruo al clima degli anni precedenti. Un clima che culturalmente avevo anche alimentato (nei limiti in cui ciascuno di noi alimenta questo genere di cose; voglio dire, ti opponi o sei indifferente; io non mi opponevo e non ero indifferente, quindi le alimentavo). Però siccome tu usi addirittura la parola “militare”, devo essere preciso su questo aspetto. Che poi è quello che rende ancora oggi quantomeno discutibili, o discussi, tutti gli anni Settanta. I momenti più drammatici o più conflittuali erano da me vissuti precisamente in questo modo: con euforia. Un’euforia di natura totalmente estetica, vorrei precisare; non vi era in me alcuna ebbrezza di tipo politico. Una frase come “sta succedendo qualcosa, il mondo cambia, l’Italia cambia, sta per cominciare una rivoluzione che ci porterà in un mondo migliore” non mi ha mai sfiorato l’anticamera del cervello.

Dario Bellezza

AC: Del resto questa non era nemmeno l’idea del movimento.

FC: La cosa interessante era che tutto ciò accadesse. L’accadimento in sé. Il punto più alto, inutile dirlo, è stato il rapimento di Moro. Quei cinquantacinque giorni sono stati di una grande intensità esistenziale, emotiva, intellettuale. Un pazzesco, spaventoso accrescimento di vitalità. Anche in quel caso la mia, la nostra posizione era di tipo estetico. Gli altri facevano le cose, noi ce le godevamo.

AC: Vuoi dire che tu e le persone che frequentavi vivevate gli scontri di piazza, le morti di Lorusso o di Giorgiana Masi, o la stessa mattina di via Fani, come delle performance? La stessa lettura in chiave di “geometrica potenza” è del resto a sua volta estetizzante, potrebbe figurare nella recensione a un happening o a un’opera d’arte. (Del tipo insomma di quella di Stockhausen e altri, un quarto di secolo dopo, all’11 settembre.) Era così? Uno spettacolo?

FC: In sostanza sì. Naturalmente erano pessime performance, a volte. Per esempio totale fu il mio disprezzo per l’espressione “geometrica potenza”, espressione di pessima letteratura. Il rapimento Moro in sé, però, per me non fu affatto cattiva letteratura. Mi si chiederà: perché proprio Moro? Ce l’avevi con Moro, ti era antipatico, lo detestavi, lo consideravi un avversario politico? Un avversario politico era oggettivamente, però…

Michelangelo Coviello

AC: Tu non approvavi la politica del PCI di allora, ovviamente.

FC: Mi era indifferente.

AC: Quindi politicamente non era un avversario in quanto colpevole di aver portato il PCI nella maggioranza, ma in quanto democristiano, in quanto uomo di potere…

FC: Era una eredità. Il simbolo di quell’eredità…

AC: … vuoi dire della generazione dei padri, o anche dei fratelli maggiori.

FC: In definitiva sì. Devo dire che da un punto di vista personale, anzi, nei confronti di Moro coltivavo un interesse non ostile. Perché l’avevo visto, un giorno in cui ero seduto sui gradini dello Stadio dei Marmi al Foro Italico… fu qualche anno prima del rapimento… lui era, credo, Ministro degli esteri… sarà stato mezzogiorno, le undici del mattino. Era inverno e aveva il suo solito cappotto di cammello; c’era con lui Leonardi, la sua guardia del corpo; facevano una passeggiata intorno all’anello dello Stadio dei Marmi. Anche questa immagine non ha un significato politico ovviamente… tu vedi una persona illustre in un momento non ufficiale, e questa s’imprime nella tua memoria per ragioni di natura, appunto, estetica.

Maurizio Cucchi

AC: Si comportava come ti comporti tu. Per riflettere, un giro dello Stadio.

FC: Era un uomo normale, io ero lì e lui pure. A fare la stessa cosa. Quindi il fatto che avessero rapito lui e non per esempio Andreotti, che pure detestavo ma che non avevo mai visto, paradossalmente accresceva la mia partecipazione, il mio pathos. Se avessero rapito Andreotti avrei goduto immensamente in un senso solo, così invece accadeva in due sensi. Facevo il tifo per chi lo aveva rapito e contemporaneamente per lui, per Moro. In quanto individuo, persona, non in quanto politico.

Stefano Chiodi: C’era chi diceva “Né con lo Stato né con le BR”. Tu avresti potuto dire “Sia con lo Stato che con le BR”.

FC: Anche se, l’ho detto, delle BR rifiutavo il sogno rivoluzionario. In questo senso non ero affatto con le BR, però con quello che si muoveva dietro di loro c’ero eccome. Le consideravo il momento patologico di una spinta positiva, necessaria.

AC: Una degenerazione inevitabile, però.

FC: Ma anche quello Stato era una patologia! Come le BR sono la patologia di una spinta necessaria, così Moro rappresenta la parte buona di un ordine malato. Non che Moro fosse buono, in quanto politico era consustanziale a quell’ordine. Ma in quanto individuo rapito, individuo ucciso, è divenuto vittima sacrificale e dunque elemento catartico. Bilancia le BR all’altra estremità.

Tra gli spettatori: Elio Pagliarani

AC: A questa umanizzazione contribuivano anche le lettere che si leggevano.

FC: L’autenticità di quelle lettere era oggetto di dubbio, quindi si sospendeva il giudizio (al riguardo la soluzione fu offerta dal libro di Sciascia, L’affaire Moro, che usci nell’autunno del ’78 e fu una pietra miliare). Dentro di me non pronunciavo un giudizio; mentre già allora era abbastanza chiaro il mio sentimento. Altra obiezione che mi faccio da solo: perché parli di sentimento e non di un razionale giudizio politico? Perché penso che sia giusto così. La mia non era, in quel momento, una posizione eccentrica. Le cose che accadevano non potevano che produrre reazioni di tipo prepolitico. L’atmosfera era movimentista, era da happening, c’era un elemento giocoso… sì, c’erano già stati dei morti… però nello scontro di piazza i morti ci possono essere sempre, c’erano stati anche nel ’60. Nel ’60, a Porta San Paolo, era tutto molto chiaro: da una parte il governo Tambroni e i fascisti, dall’altro quelli che erano i più giovani nel ’45. C’era stato Sossi, c’era stato lo scontro a fuoco di Curcio e della Cagol, nel ’75, c’erano state già delle cose gravi, anche se le più gravi vennero dopo. È banale dirlo, ma avvennero dopo proprio perché in quel momento stava finendo tutto, non c’era più pensiero dietro, quello che c’era di pensiero non c’era già più.

AC: Ecco, proprio dal punto di vista teatrale: chi assisteva si rendeva conto, dall’andamento dello spettacolo, che il caso Moro – il rapimento, la scoperta del suo cadavere – rappresentassero un finale di partita? Oppure si aveva la sensazione che la partita fosse ancora aperta?

FC: Quando dico che facevo il tifo per tutte e due le parti intendo dire questo, che non si sapeva come sarebbe andata a finire. La più ovvia è come poi effettivamente andò. E l’altra, quale poteva essere? Ripeto, nessuno pensava seriamente a una rivoluzione, e se qualcuno lo pensava era pazzo. L’atmosfera era “bolognese”, da happening, da indiani metropolitani. I più pazzi sparavano.

Renzo Paris e Laura Betti

SC: Noi abbiamo fin qui cercato di capire e differenziare, in opposizione alla lettura dominante che ha schiacciato il movimento del ’77 sull’opzione militare. Non solo e non tanto le Brigate Rosse ma piuttosto gli Autonomi, i Volsci, insomma i duri del movimento, quelli che nella vulgata nel settembre del ’77 hanno messo a tacere le forme culturali, politiche, di partecipazione e diversità che si erano espresse fino a quel momento. Ora mi chiedo: ciò di cui stiamo parlando è il sentimento di fronte a uno scenario che da parzialmente storico diviene storico al cento per cento. Nel senso che il rapimento Moro è storia. Mi pare di capire dalle tue parole che già il 16 marzo si intuì il cambio di passo: quella che fino a quel punto era un’ipotesi diveniva improvvisamente realtà.

FC: Per spiegarmi uso una metafora forte. Il 16 marzo, quando ricevo la telefonata che tutti abbiamo ricevuto, “è stato rapito Moro”, l’effetto fu quello che potrebbe essere, per un credente, assistere a un miracolo. È un miracolo, hanno rapito Moro. Non era concepibile, in Italia, una cosa del genere. In Germania c’era stato il rapimento e l’assassinio di Schleyer. Ma noi… noi non siamo capaci di tanto. Di qui i dubbi sulla vera natura del rapimento, la tesi del complotto eccetera.

AC: Dubbi venuti dopo o già all’epoca, durante il rapimento?

FC: Subito.

Elio Pecora

SC: C’è una lettura, che in parte condivido, che vede nel rapimento Moro e nell’uccisione di Mussolini gli unici veri fatti tragici della storia italiana del Novecento.

FC: C’è anche l’assassinio di Matteotti.

AC: E quello di Pasolini.

FC: Ma quello non è un fatto politico.

AC: Non nello stesso modo, d’accordo.

SC: L’assassinio di qualsiasi uomo è una tragedia, però il simbolismo storico dell’uccisione di Mussolini e di quella di Moro…

FC: Matteotti non puoi dimenticarlo però.

SC: Sì, però la sua visibilità immediata è stata nascosta.

AC: Anche quella di Gramsci, per esempio, o quelle di Amendola, Gobetti, dei fratelli Rosselli: sono tutte morti, per quanto possibile, rese invisibili dal regime.

SC: Mi interessava sapere questo: questi fatti tragici s’inquadravano già allora dentro una “narrazione”, più o meno “grande”, come quello che oggi definiamo Movimento? Percepivi che esisteva? Era solo una formula giornalistica o anche un’esperienza individuale? Si aveva la percezione che la società italiana, e in particolare le forze creative della società e della cultura, fossero dentro questo corso impetuoso e disordinato, che trascinava avanti le persone?

FC: Sì, si aveva questa percezione. Come nel ’68 si aspettava il sabato per andare a vedere quello che succedeva o per fare qualcosa. Era una sensazione molto intensa.

Paolo Prestigiacomo

AC: Per esempio alle manifestazioni di marzo e d’aprile del ’77, a Roma, tu c’eri? Quelle della guerriglia urbana, voglio dire.

FC: No, in quelle no.

SC: Anche perché tu inizi il diario del Poeta postumo il 5 febbraio, cioè due giorni dopo la prima sparatoria di Roma, a Piazza Indipendenza. È il momento delle foto famose di Tano D’Amico che abbiamo pubblicato. Ora, appunto, poniamoci in medias res. In che modo l’idea di costruire questa macchina che poi è diventata Il poeta postumo, appartiene a questo clima? Colpisce come il ciclo delle letture poetiche al Beat 72 si svolga esattamente in contemporanea ai fatti che si dicevano, fra l’altro seguendo lo stesso ritmo settimanale delle manifestazioni.

FC: E lo stesso giorno, cioè di sabato. Il nostro pubblico era lo stesso pubblico delle manifestazioni. Usando una formulazione di Lucien Goldmann, come non pensare che vi fosse un’omologia tra i due sistemi? Il che non vuol dire che io, in quanto uno dei promotori della vicenda della poesia in quegli anni, fossi di questo programmaticamente consapevole. Sapevo di avere un progetto; e sapevo che, così come il pubblico era lo stesso, anche i sentimenti miei e dei miei amici erano analoghi a quelli di chi partecipava alle manifestazioni.

AC: Un’altra omologia consiste nel fatto che, così come il Movimento rivendicava una fuoriuscita dalle categorie del politico e dagli spazi deputati della politica attraverso un’occupazione dello spazio pubblico, così la tua concezione della poesia consisteva in una sua fuoriuscita dal margine del testo.

FC: Era molto forte l’elemento sarcastico e distruttivo verso il sistema della comunicazione poetica e teatrale. Non che avessi, e Il pubblico della poesia ne è una prova, un’idea organica della poesia… non pensavo che si dovesse fare un certo tipo di poesia in un certo modo. Mi pareva buono fare quello che stavo facendo: l’azione, l’happening, il movimento. E sapevo distinguere con precisione eventi buoni da eventi cattivi; quelli abborracciati, approssimativi, non geniali e non intuitivi da quelli che invece lo erano. Sia in arte che in politica, sia nell’arte che nella vita, insomma. Però non è che tutto ciò nascesse nell’ambito di una teoria, di una ideologia precisa eventualmente contrapposta a ciò che c’era prima. Mi piaceva che ciò che c’era venisse distrutto, questo sì. Ero in cerca, diciamo così, di una vera e autentica emozione; e la trovavo in un’accelerazione continua, in un continuo accrescimento di vitalità. Anche nel non avvenire, delle cose, c’era un’energia formidabile. Per esempio la performance di Dario Bellezza, che consisteva nel esserci, nello sparire e riapparire a mezzanotte, tre ore dopo l’orario prefissato… oggi quella nostra attesa di tre ore pare assurda, inconcepibile. Eppure era quello, l’interessante… verrà o non verrà… poi all’improvviso appare…

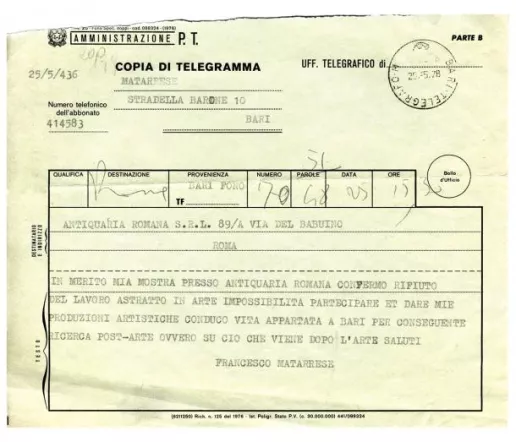

SC: Nel 1978, Francesco Matarrese, un artista concettuale, organizza una mostra in una galleria romana, fa mandare inviti, comunicato, tutto; arriva la sera dell'inaugurazione e la mostra non c'è. C'è solo un telegramma in cui afferma di ritirarsi a vita appartata e di condurre ricerche "su ciò che viene dopo l'arte".

FC: Beh, io in quegli anni scrissi un paio di articoli, su Paese Sera, recensioni uno a uno spettacolo mai avvenuto, l’altro a uno spettacolo che sarebbe andato in scena solo successivamente. Il primo, concordato col suo presunto autore – il torinese Gianni Colosimo –, era teatro “concettuale” in senso stretto, dal momento che “lo spettacolo” era precisamente il mio articolo. Il secondo, che riuscimmo persino a illustrare con delle fotografie, era in effetti il testo dello spettacolo che poi sarebbe andato in scena (con Simone Carella e Marco Del Re), e ne era insomma una “prova”. Questo esserci e non esserci era il succo della faccenda. Nel non esserci c’è in fondo un rifiuto programmatico di dettare la linea, di dire “ecco la teoria”. La teoria è la prassi, invece; e la prassi può essere anche il contrario della prassi: una sparizione.

AC: La virtualità.

FC: Questa parola però allora non esisteva.

AC: C’era l’arte concettuale, però.

SC: Virtualità è una parola dell’era digitale. Possiamo dire fosse un gesto politico quello di performare la poesia in sé, renderla un evento?

FC: Sì, penso di sì.

Gregorio Scalise, L'incubo dei Novissimi

AC: Tornando però all’omologia strutturale fra le “serie” politica e artistica, per usare invece un concetto di Lotman, a me viene in mente che Il pubblico della poesia già da anni aveva denunciato, con paradossale onestà, come appunto il loro “pubblico” fosse limitato ai poeti stessi. Proseguendo l’allegoria, verrebbe da dire che allo stesso modo la politica non era più fatta dai delegati, ma dagli stessi cittadini.

FC: I cittadini erano poeti, sì, questo lo sapevo.

SC: Ha a che fare anche molto con la politica di Beuys, questa partecipazione diretta.

FC: Pensavo che alla fin fine tutto questo potesse anche essere cattiva poesia, ma era…

AC:… what the age demanded. Quello che colpisce di più, però, è che pur in una dimensione così spiccatamente teatrale, di simulazione e dissimulazione, rispetto alle poetiche “bolognesi” del travestimento, del carnevale eccetera si assiste qui a un lavoro molto diverso. Quasi opposto. Rileggendo Il poeta postumo, vedo che dici (tu o l’“entità collettiva” che prende la parola attraverso la tua scrittura) questo, del movimento degli indiani: “Gli indiani, le riserve, la pace, la droga, la distruzione, la musica, l’acqua di vite, il volo magico. Come disse Manganelli del Foscolo: lo invidio e lo detesto, lui donne, lui sonetti, lui esilio, lui Sapegno. Così diremmo noi: loro presto centomila copie, noi pezze al culo e un litro di benzina per tutta la giornata”. A me questa pare una profezia piuttosto impressionante di quello che sarebbe stato nel decennio seguente il destino degli indiani metropolitani: “loro”, massimamente visibili, entrati nell’industria culturale, nella società dello spettacolo, insomma nell’equivalente postmoderno di “Sapegno” per Foscolo. Mentre ciò che si consumava all’ombra delle caves, a quel sistema, sarebbe rimasto sostanzialmente irriducibile. E il motivo potrebbe essere proprio la differenza concettuale nell’uso del travestimento. Gli indiani si travestono da ciò che non sono (indiani appunto, e altro). Mentre voi vi travestite da voi stessi. Nel senso di una cosa straordinaria che scrive nel ’79 proprio Manganelli, Pseudonimia: nella quale sostiene che come tutti gli scrittori anche lui ha uno pseudonimo, Giorgio Manganelli. Lo stesso nome è uno pseudonimo, cioè. Anche al Beat 72 avviene qualcosa del genere. Il poeta è postumo perché rappresenta se stesso, offre al limite un’iperbole di sé: Valentino Zeichen rappresenta Valentino Zeichen, Giuseppe Conte rappresenta Giuseppe Conte.

FC: …certo non pensavamo a una cosa simile. E del resto anche la frase che hai citato, sembra mia ma il concetto forse no…

Gino Scartaghiande

AC: Infatti la formulazione è ambigua: “così diremmo noi”.

FC: Anche se in fondo, a dispetto di tutto, a distanza di trent’anni ritengo di essere ancora uno “con le pezze al culo”.

AC: E senza “Sapegno”. Voglio dire che gli indiani sarebbero stati di lì a poco, e anzi già allora erano, leggenda. Leggenda edulcorata, come ogni leggenda, come non può che essere una leggenda. Mentre quello che avveniva lì era destinato a restare minoritario, nascosto: anche fisicamente sotterraneo, infatti.

FC: Non parlo solo dei protagonisti di quella stagione. Parlo della generazione nel suo complesso. Noi nati subito prima degli anni cinquanta, noi siamo con le pezze al culo. O così ci percepiamo.

AC: Non avete partecipato al flusso.

FC: O ne siamo stati travolti.

AC: È una profezia sugli anni Ottanta. Sul destino parallelo vostro e degli indiani. Quello che tu racconti nel tuo libro sugli anni Ottanta, cioè in Pinkerton, è infatti un percorso di esclusione, di compiaciuta sparizione. Il confinarsi in uno spazio chiuso, claustrofobico e insieme protetto.

FC: Almeno la volontà di sparizione lasciatecela!

AC: Mentre invece l’esibizione di sé, dall’altra parte, era dominante. Poi naturalmente anche fra gli indiani c’è chi è rimasto sommerso e chi si è salvato.

FC: Però anche l’esibizione degli indiani, che mi sono simpatici, è fondata sulla precarietà. È un’apparizione e insieme una sparizione. È una forma di anonimità totale, il cui vero fondo è romantico.

SC: Cambiano anche nome… Bifo, Gandalf… non hanno nome.

Valentino Zeichen

FC: Il vero periodo tragico sono gli anni ottanta, per me. Senza tutti quei morti, ma tragico.

SC: Un lungo inverno o un’età, diciamo, incomparabile a quella che l’ha preceduta?

FC: Sicuramente incomparabile. Un inverno così lungo che dura tuttora.

AC: Anni ottanta ideali-eterni.

FC: Tanto è vero che Berlusconi è ancora in campo. E dopo di lui verranno leader della sinistra che sono come lui.

SC: Una delle parole feticcio del Movimento del ’77 era innocenza. Bifo la ripete in maniera ossessiva a venti, trent’anni di distanza: il nucleo della sua idea del movimento si è sempre più purificato.

AC: Beh, Il poeta postumo non ha davvero nulla di innocente…

FC: Una delle mie bestie nere, negli anni ottanta è stata proprio la rivendicazione dell’innocenza.

AC: Il candore programmatico?

FC: La verginità, l’ingenuità, il rinascere a nuova vita.

SC: Quello che colpisce spesso nei discorsi degli artisti degli anni settanta è comunque questo desiderio spasmodico di un’esperienza vera, autentica. Il mondo era già stato spettacolarizzato, come Debord aveva visto per tempo; e il ’77 raccoglie questa eredità dei situazionisti, della critica alla società dello spettacolo. Perseguendo un ideale di innocenza, sì, come “verità”.

FC: Allora la parola giusta non è innocenza. Forse potrebbe essere “purezza”, purezza di intenti. Senza ambizione di protagonismo individuale. Infatti ci sono le maschere, gli pseudonimi.

SC: Una delle grandi differenze tra ’68 e ’77 è proprio che i ragazzi del ’77 non lottano per conquistare il potere come aveva fatto la generazione precedente. Non sono interessati al potere.

FC: Io però non sono affatto convinto che i giovani il ’68 lo abbiano fatto per conquistare il potere.

AC: Ma l’idea di rivoluzione, almeno, nel ’68 ancora esisteva.

FC: La mia opinione è un’altra. Il ’68 si fonda sulle analisi della scuola di Francoforte. C’era un’eredità leninista; però era già forte, nei suoi confronti, un moto di disillusione. S’affacciava la consapevolezza che un discorso rivoluzionario non stesse in piedi. Io penso che non ci credesse nessuno, in realtà. Ai miei occhi l’emblema più forte del ’68 è il gruppo degli Uccelli della facoltà di Architettura, tre o quattro persone che agivano secondo una logica, diciamo, tipicamente presettantasettina. Fra loro c’era anche un giornalista di cui non ricordo il nome, un giornalista oggi berlusconiano. Una volta andarono a casa di Enzo Siciliano e tagliarono i baffi al gatto. Erano proprio dei mascalzoncelli, come poi si è rivelato. Ma fecero loro, mi pare, quei graffiti sulla facoltà a Valle Giulia, non so se ci sono ancora…

SC: … ci sono delle foto...

FC: Ai miei occhi tutto il dibattito politico, mettere in campo tutta quella roba lì… pensa a Quindici… era come dire sì, c’è questa eredità, sbarazziamocene. Non era per fare la rivoluzione, era per non fare la rivoluzione.

AC: Tu leggi già il ’68 come spettacolo di sé stesso.

FC: Con minor consapevolezza, certo, con minore programmaticità di quanto avverrà nel ’77 – per quanto si possa parlare di programma. Io racconto sempre il ’68 con questa immagine. A Roma, a Via Bissolati. Gli studenti in alto, a Piazza San Bernardo, in cima alla via. In fondo, dove c’è il cinema Fiamma, all’incrocio, la polizia schierata con elmetti, scudi e tutto il resto. Noi studenti scendiamo, ci avventiamo a cento all’ora contro la polizia. Arrivati a venti centimetri ci fermiamo di botto. Se questo non è già dadaismo! Era un gioco ma non era un gioco: ce la facevamo tutti sotto, i poliziotti e noi. Chi poteva essere sicuro che ci saremmo fermati in tempo?

AC: Se era teatro, era teatro della crudeltà.

FC: Sì, è una definizione abbastanza corretta.

SC: Però nel ’77 c’era fortissima la consapevolezza che le forme del potere non erano più quelle della società moderna o modernista, fordista classica, ma erano divenute forme di dominio dell’immaginario, dei mezzi di comunicazione e dello spettacolo. Non a caso il Movimento nasce nel DAMS. A Roma, nelle cantine del teatro sperimentale, l’anno ’77 coincideva con la percezione di un immaginario sociale condiviso in cui anche l’arte rischiava di essere assorbita? Di diventare uno dei suoi episodi, forse neanche il più importante?

FC: Ho già detto che secondo me l’idea di rivoluzione era già affossata. Mi stai chiedendo se lo era anche l’idea di arte? Secondo me no. Era l’ultima bandiera.

AC: Tu infatti collochi sempre una svolta al ’79-80, con Il nome della rosa e Se una notte d’inverno un viaggiatore.

FC: Ora però non pensavo a questo. Quello che volevo dire è che il mio pensiero era puro, nel senso che non vedevo il dopo. In questo senso, in quel momento ancora credevamo nell’arte. Ci credevamo come risarcimento, cioè come unica vita degna di essere vissuta.

Giuseppe Conte

AC: In effetti nel Poeta postumo circola, non dirò un’euforia, certo un’elettricità, una vitalità molto forte. Ma il finale è di segno diverso. Ti propongo altre due citazioni. La prima: “ecco, siamo qui, genere whisky e gloria, come i west dell’impero britannico nello sfacelo delle guerre coloniali. Per noi il teatro fu come l’Arabia per Lawrence o il Messico per l’altro Lawrence e come loro finiamo tutto prima del tempo con un libro”. E l’altra: “Il poeta postumo, infine, lo spettro, l’incubo, il dogma del referente. Qual è il referente del nostro soggetto se non lui stesso, la sua cronaca ingombrante come tutte le cronache, come tutte le quotidianità? Qual è la realtà del poeta postumo se non la sua scissione, la sua morte? Questa scissione, questa morte altro non sono dopo tutto se non un circuito chiuso e asfittico, un teatro, una storia”. Il libro finisce insomma con la constatazione che tutta quella vitalità, tutta quella tensione ad aprire le porte del letterario, non può finire che con l’aboutir à un livre. Ricompattandosi ma anche accartocciandosi. Chiudendosi, insomma.

FC: Io penso che questa malinconia fosse legata a un ciclo vitale che stava finendo. Ma in questo senso è aneddotica, perché riguarda l’esperienza di un singolo. Mi rendo conto che forse così è un po’ riduttivo. Però, certo, il rischio è che tutti gli sforzi fatti, tutta la lotta fatta per portare fuori dal libro la realtà, chiamiamola così… si riveli uno sforzo vano. Per un attimo ti pare di avercela fatta, poi tutto torna nel libro. Per quanta rabbia, per quanta energia avessimo messo in campo… erano anni che ci facevamo il culo, ci divertivamo ma ci facevamo anche il culo, non dormivamo mai… alla fine, però… sei inculato. Non c’è salvezza.

AC: L’ambiguità è questa: non c’è salvezza ma quest’assenza di salvezza si rivela l’unico risarcimento. E dunque l’unica cosa reale.

SC: È il paradosso dell’arte.

FC: Eppure… Tutto questo è vero, quel ciclo a questo punto era davvero finito. Però… è qualche tempo che m’interrogo su questo: vediamo com’erano le cose prima del ’68… com’era realmente il mondo, l’Italia… Io penso che l’Italia prima del ’68, tanto magnificata da Pasolini per esempio, era un’Italia di merda. Un’Italia addormentata.

AC: Ci sono pochi dubbi al riguardo.

FC: Dormivamo. Tutta l’euforia di quegli anni derivava dal fatto che in quel momento ci eravamo improvvisamente svegliati. Basta pensare a com’è cambiata la sessualità. È stata questa, in realtà, la più vera e profonda rivoluzione. Anch’essa, certo, destinata a una controrivoluzione orrenda, quella dell’AIDS. In quei quindici anni sono stati lasciati sul terreno dei corpi, sono stati commessi dei crimini, però ce la siamo anche goduta.

SC: L’AIDS ha offerto un meraviglioso pretesto per ridiscutere le conquiste della generazione del ’68. Soprattutto nel mondo anglosassone, come dice bene la Sontag: perché è la grande metafora, il grande dispositivo concettuale che innesca il processo di cancellazione...

FC: … di abreazione, direi.

AC: Pensa che poco fa mi è venuta in mente proprio questa parola. Perché la domanda che ti vorrei fare ora è rozzamente psicanalitica. So che il tuo autore è Groddeck, mentre si tende a pensare che l’autore del ’77 sia Norman Brown. In ogni caso la rivendicazione della corporeità e della sessualità che associamo agli anni Settanta….

FC: … in quegli anni, sulla Fiera letteraria diretta da Garboli, dove uscì anche una lunga importante intervista a Foucault, ci fu una disputa proprio fra Brown e Marcuse, che venne pubblicata in due puntate. Quindi sì, Groddeck, ma anche Brown.

AC: Quello che volevo dire è che la nostra idea è che in quel tempo ci sia stata una “liberazione”. Eppure il concetto di abreazione, che poco fa usavi in senso negativo, è in questo senso ambivalente: tu ti liberi, sprigioni le tue pulsioni, però con quell’atto te ne privi: le espelli e da quel momento non ti appartengono più. Forse il ciclo storico di cui parliamo potremmo porlo proprio all’insegna dell’abreazione: un’apertura alla quale segue una chiusura e che in realtà causa una chiusura. Quella liberazione fu davvero una sorta di sfogo che poi ha reso impraticabile continuare un vero processo di liberazione? Come un incendio: che si sprigiona incontrollabile ma a quelli che sopraggiungono dopo lascia solo cenere.

Simone Carella e Gino Scartaghiande

SC: C’era anche erotismo nella cantina dei poeti? Il corpo del poeta era esposto anche per questo?

FC: Come i borghesi facevano le loro feste, noi facevamo le nostre. Certo le nostre erano, in questo senso, un po’ più esplicite. Più dirette. Comunque, tornando a Norman Brown, quando appare sulla scena un pensiero come il suo, o anche quello di Benjamin, capisci che Adorno e Marcuse per noi vanno in crisi. Per non parlare di Lenin o Mao. Anche se c’erano i maoisti anche da noi, non quanti in Francia ma insomma… i nostri erano ancora più ridicoli, e insieme torvi… ricordo benissimo una frase che sentii dire da qualcuno di cui non mi va di fare il nome… “voglio immergermi in un bagno di sangue fino a qua!”

AC: Questa me l’avevi già riferita, tendo a dimenticarla per pietà.

FC: Ecco, questo ci era estraneo.

AC: Eppure ci colpisce molto come hai voluto subito cominciare a parlare delle BR, di Moro. È la cosa che ti preme di più.

FC: Non è che mi prema su un piano personale. Penso che sia la chiave della tragedia di cui parlavate, di cui parliamo. Nella tragedia c’è sempre un elemento catartico, io di quello parlo.

AC: Eppure c’è un’altra idea del tragico, tipica del secondo Novecento, che pare fare a meno della catarsi. La tragedia dell’assurdo, per dirla molto grossolanamente. E il delitto Moro, specie i suoi strascichi, presenta molte caratteristiche di quest’altro tipo di tragedia. Non vedo un vero scioglimento, e dunque una catarsi, in un intreccio nel quale a tutte le forze in campo resta un non detto. Per questo è tuttora una storia aperta. E per questo è rimasto in tanti, in quasi tutti, il sospetto di un doppio gioco, di una simulazione, di qualcosa che non è come appare. È uno scioglimento che è tale per alcuni ma non per altri. Il pubblico è diviso, diciamo.

SC: Forse dipende dal fatto che quello di Moro è il primo dramma anticattolico della storia italiana. Non prevede redenzione, cioè. La morte di Mussolini è un dramma della redenzione, è il sacrificio di un uomo per la redenzione del suo paese. Con quella di Moro non si redime nulla. Per la prima volta nella nostra storia una tragedia non ha un finale cristiano.

FC: Sì, è giusto. Credevano che quella storia ci stesse liberando da quell’Italia, da quel sonno. E invece, di fatto…

SC: Mi pare di poter dire una cosa. Se è vero che il romanzo novecentesco non pare aver prodotto in Italia grandi esempi, se è vero che come vi sento dire spesso che l’Italia è una terra “lontana dal Romanzo”, allora forse il grande romanzo italiano è proprio la storia di Moro. Anche col suo “finale sbagliato”…

AC: …mancato più che sbagliato, forse. Nel senso che continua a protrarsi…

SC: Io ho parlato con diverse persone che hanno sognato il “vero” finale: Moro che cammina con le sue gambe ed esce dalla prigione. È un sogno che precede il finale del film di Bellocchio…

AC: …un’immaginazione collettiva.

FC: L’abbiamo pensato tutti, sì, ma non so se lo desiderassimo tutti.

AC: Sarebbe stato il vero trionfo delle BR, in termini strategici.

SC: O il compimento di un’opera d’arte.

AC: Voglio dire, in termini politici – so di ripetere una banalità e insieme qualcosa di controfattuale, che non può avere riprove – se l’obiettivo era la destabilizzazione dello Stato, nulla avrebbe ottenuto questo scopo quanto Moro libero e in circolazione. Ma evidentemente non era questo il vero obiettivo. Il massimo elemento a favore della tesi del complotto è proprio il fatto che Moro, alla fine, muore. Naturalmente tutto questo si può dire solo col senno di poi.

FC: Appunto. Però a me interessa di più quello che ciò comporta da un punto di vista storico reale. Il punto è che quello di cui stiamo parlando è un momento di passaggio. Fra quello che chiamavamo moderno (ma qui ha ragione Pasolini, non è ancora la modernità) e quello che chiamiamo postmoderno ma è, davvero, il moderno realizzato. Mi viene da pensare che questa interruzione, questa crisi, si debba alla saturazione del mondo del lavoro, dell’università… Il punto è la sovrappopolazione, la sovrapproduzione. La quantità, insomma. Il sentirsi sopraffatti dalla quantità.

AC: In qualche modo è anche la tesi di Celati… lui nell’introduzione ad Alice disambientata sostiene che il Movimento del ’77, qualcosa che si faceva fondamentalmente all’aperto, derivava dal fatto che all’Università di Bologna non c’erano aule a sufficienza, in città non c’erano sufficienti alloggi per gli studenti fuori sede… Così si andava in giro…

SC: In termini meno paradossali, il problema era che quando si laureavano non trovavano lavoro.

FC: La verità è che da allora abbiamo cominciato ad avvertire – senza ancora davvero saperlo, almeno in termini antropologici o storici – che è finito il mondo di assurde illusioni e certezze che conoscevamo; e che si basava in definitiva sul predominio coloniale. È finito perché la quantità ha fatto irruzione sulla scena storica mondiale. La quantità, ovvero la moltitudine. Una moltitudine che ha cominciato ad accampare i suoi diritti. E la tragicità del nostro mondo consiste nel fatto che a questa enunciazione di diritti la moltitudine non accompagna ancora un’elaborazione di valori.

SC: Una nube di atomi in movimento. È questa la cosmologia della nostra epoca: vuoto e atomi.

AC: Un paesaggio nel quale è scoppiata la bomba. Quella bomba che in nessun modo poteva scoppiare, è già scoppiata. E non ce ne siamo accorti.

Franco Cordelli

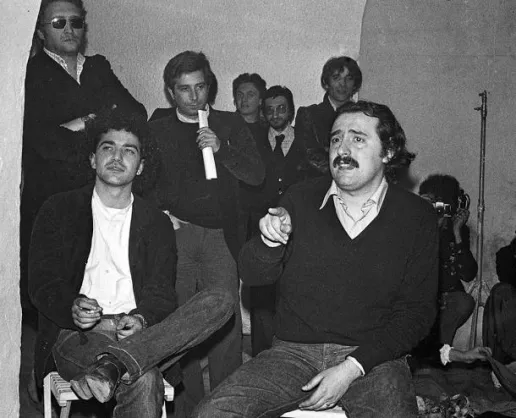

Fotografie di Agnese De Donato e Giorgio Piredda.

(Conversazione tratta da Franco Cordelli, Il poeta postumo. Manie, pettegolezzi, rancori, nuova edizione a cura di Stefano Chiodi, Le Lettere, Firenze 2008. ISBN 88-6087172-7)