Giuseppe Antonio Borgese / Un pellegrino fin troppo appassionato

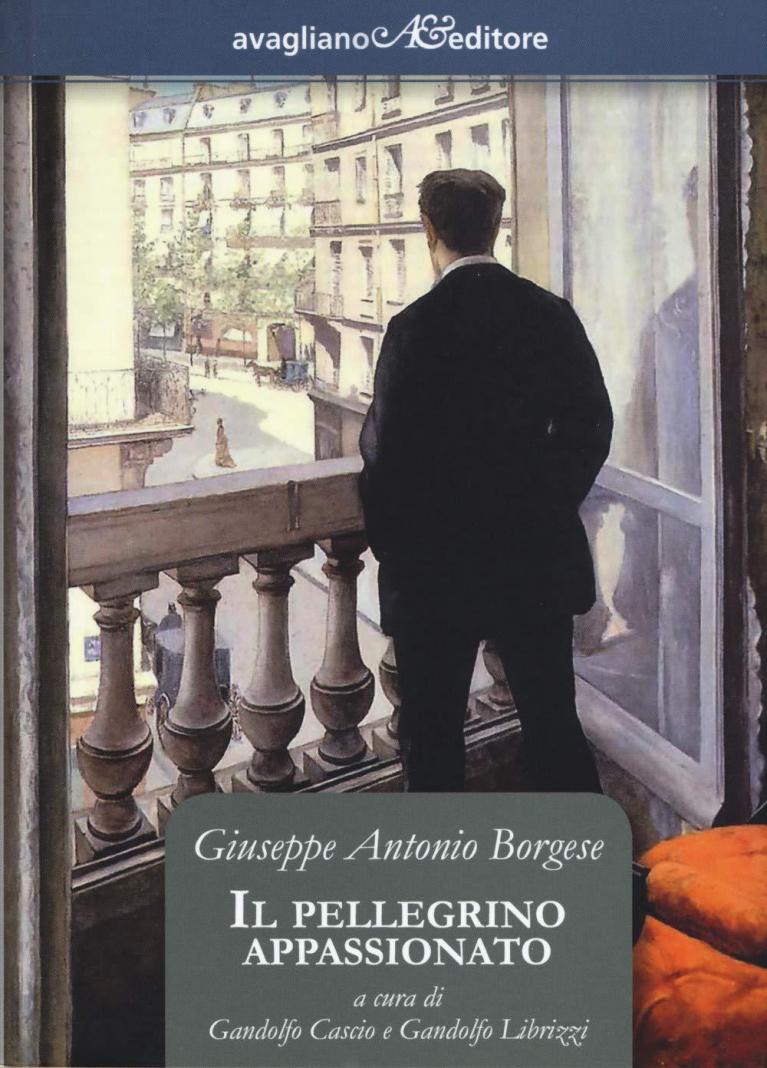

Nel giro di poco Giuseppe Antonio Borgese (1882 – 1952) ha sferrato un “uno due” editoriale da far stordire i lettori: non può passare inosservata infatti la combinazione di due titoli, Il pellegrino appassionato da un lato (Avagliano, a cura di Gandolfo Cascio e Gandolfo Librizzi), e Cinque diari americani 1928-1935 (a cura di Maria Grazia Macconi per le edizioni Gonnelli) dall’altro, grazie ai quali oggi si riaccendono i riflettori su uno degli autori più complessi e imprendibili del nostro Novecento. A petto però del giustificato fervore iniziale (alimentato dalla speranza che finalmente sia la volta buona per la consacrazione dello scrittore originario di Polizzi Generosa), si registra ancora una volta un senso di insoddisfazione, una sorta di sconforto. Mai come adesso i tempi sono stati maturi perché ci si riappropri del suo titolo più necessario e sorprendente, ossia Golia. La marcia del fascismo, che rimane pressoché introvabile.

Ma sarà, per Borgese, critico militante di prim’ordine (tenne a battesimo scrittori come Alberto Moravia e Mario Soldati), saggista, romanziere, drammaturgo e utopista (a lui si deve il progetto di costituzione del “Comitato per formulare una Costituzione mondiale”) l’ennesima occasione mancata? Va ricordato che la sua causa letteraria fu a suo tempo sposata prima da Giacomo Debenedetti e poi da Leonardo Sciascia: entrambi, lettori entusiasti, malauguratamente sorpresi dalla morte nell’atto di programmare la ristampa delle opere migliori dell’autore de I vivi e i morti, una sorta di Meridiano, che avrebbe forse canonizzato in modo risolutivo il romanziere e il critico.

Procediamo con ordine, partendo da quello di cui adesso disponiamo e soffermandoci sul volume che allinea tre sue raccolte di novelle. Il titolo (Il pellegrino appassionato appunto) è, nella vasta produzione dello scrittore di Polizzi Generosa, il più rappresentativo, quello che meglio restituisce il significato di una vita dal momento che funge, per Borgese, da proiezione letteraria della vicenda personale di viaggiatore, quasi di novello ebreo errante. Come mette in evidenza Gandolfo Librizzi nella postfazione, in una pagina di diario del 30 maggio 1933 lo scrittore annota che «questo è il primo giorno della mia vita in cui non ho casa; perché infine, anche quando ero pellegrino nella mia gioventù, avevo la casa paterna. Ora sono davvero il pellegrino appassionato […]. Non ho più casa sulla terra; me la devo costruire nelle stelle». Borgese, dunque, questo appellativo se lo riserva da sé per precisare una condizione nuova della sua esistenza, dannata all’erranza, al dispatrio fisico e ideologico: nel 1931 egli infatti, non avendo prestato giuramento di fedeltà al Fascismo, mette piede in America tesaurizzando la possibilità di un viaggio di studio negli Usa.

Il volume in questione, che la prima volta vide la luce nel 1933 allineando in tutto cinquantuno novelle, dal suo autore è tenuto in tale considerazione da stagliarsi ai suoi occhi quale voce bibliografica decisiva: «È un libro a cui tengo moltissimo» scrive all’editore il 14 febbraio di quell’anno, per poi ribadire poco dopo: «Un libro veramente nuovo, e da certi punti di vista il migliore dei miei libri». Come se tutto ciò non bastasse, Borgese rincara la dose: «Questo è il libro mio che, almeno artisticamente, vale di più».

Accade spesso che un autore investa le sue energie sul titolo sbagliato (basterebbe un nome su tutti: quello di Petrarca, il quale pensava di conquistare fama imperitura per l’Africa, un poema epico in esametri latini): l’opera più riuscita di Borgese è infatti Rubè, il romanzo uscito nel 1921, al centro del quale troviamo un giovane siciliano laureato in legge (Filippo Rubè), figlio di un segretario comunale, che a trent’anni sbarca a Roma con un baule di legno e qualche lettera di presentazione da mostrare a deputati e uomini d’affari. Lo contraddistingue una capacità dialettica impressionante, ai limiti del sofismo, e un’attitudine oratoria disarmante; ha grande considerazione di se stesso, è partito dalla sua terra con spirito di conquista. Nel primo conflitto mondiale egli cerca una metamorfosi, non tanto individuale, quanto collettiva, di un’intera nazione. In guerra Rubè è un interventista che però ha paura delle bombe; il suo matrimonio si trasforma in un piccolo inferno borghese; la vita privata è il palcoscenico di continue vigliaccherie: provoca la morte accidentale dell’amante, viene licenziato quasi all’indomani dell’assunzione per le sue velleità da agitatore sindacale.

Alla fine muore casualmente trascinato da una carica di cavalleria nel corso di uno scontro di piazza tra fascisti e bolscevichi: proprio Rubè, che al fronte aveva fatto di tutto per imboscarsi ed essere insignito di medaglia d’argento. In tal modo il romanzo, di certo discontinuo, più compatto e riuscito nella prima parte, meno coeso e più sfilacciato nella seconda, pian piano si trasforma nel ritratto psicologico dell’intellettuale in crisi dopo l’esperienza tragica del conflitto, sempre più insicuro e inetto (egli è il fratello maggiore di Zeno Cosini ed è colui il quale apre ai lettori la porta di casa di Mariagrazia e degli altri “indifferenti” del capolavoro di Moravia). Il suo rovinare in un abisso pauroso rappresenta in qualche modo la sconfitta di un Paese intero, indebolito da velleità dannunziane e da una sempre più pervasiva indifferenza morale.

Veniamo alle novelle: si tratta di storie affollate da uomini e donne che appartengono alla borghesia, prigionieri delle loro vite grigie, tediose, desiderose di un lampo risolutorio, di una svolta decisiva (siamo in circoscrizione tipicamente novecentesca). Sono personaggi murati nei pilastri della routine, attratti dal magnete dell’insensatezza, della noncuranza. A un tratto però accade qualcosa, in queste esistenze si apre improvvisamente un varco: potrebbe cambiare tutto ma quasi sempre ogni cosa ritorna al suo posto, risucchiata da un cono d’ombra malevolo.

Tra le presenze femminili nel volume spicca di certo la Siracusana, al centro di una vicenda misteriosa e drammatica. Si chiama Clementina questa donna isolana, spinta al suicidio dalla scoperta del tradimento del marito. Il racconto della sua storia ha una presa immediata anche grazie al punto di vista scelto dall’autore, che è interno. Chi narra infatti è uno che ha preso parte personalmente al dramma: nella fattispecie si tratta del nipote di Clementina, che ormai adulto rievoca l’atto estremo della zia al quale aveva assistito da bambino. Grazie a questo escamotage si susseguono flash-back che concorrono a dar corpo a un’atmosfera satura di pathos. Il lettore non dimenticherà facilmente la bellezza soggiogante della siracusana, che però si mescola a una mestizia e a una solitudine disarmanti. Oltretutto ella non può avere figli e, come se ciò non bastasse, perde l’amore del marito. Ma tutto questo passa al setaccio degli occhi di un bambino, con un effetto di straniamento iperbolico che altera non solo i fatti ma conferisce alla Sicilia una patina mitica, quasi favolosa.

Una curiosità: Librizzi nella sua postfazione riferisce di essersi imbattuto alla fine del volume, compulsando una delle edizioni del Pellegrino appassionato, nella scritta autografa: «Il sole non è mai tramontato», 8 novembre 1933. Ma è saltata fuori pure una lettera, di qualche giorno prima, nella quale Borgese raccomanda ad Arnoldo Mondadori di inserire, invece della parola fine a chiusura del libro, la frase «Il sole non è tramontato», una sorta di invito alla speranza, a una fiducia nonostante tutto. Il desiderio che un giorno gli uomini, e di conseguenza la letteratura, potessero affrancarsi dal domino della dittatura.

Quella dittatura stigmatizzata da Borgese nel suo tanto celebrato e pochissimo letto Golia, la marcia del fascismo (New York 1937, tradotto in italiano nel 1946). Si tratta di un pamphlet vigoroso e appassionato, scritto da chi ha avuto straordinaria dimestichezza non solo con la letteratura di varie latitudini, (ma soprattutto con la storia delle idee e delle dottrine politiche, tanto da diventare un teorico utopista, una sorta di inascoltato profeta): le sue pagine sono attraversate da una mai paga animosità, una sorta di risentimento nei confronti dell’eterna malattia degli italiani, cioè dalla piaga rappresentata dal fascismo. Tanto per intenderci, qui Borgese si schiera pure contro il suo maestro, Benedetto Croce, al quale avrebbe accordato attenuanti e riconosciuto meriti antifascisti, alla fine però giudicando coerente l’adesione di Gentile al fascismo e incoerente l’avversione di Croce. «Giudizio – per dirla con Leonardo Sciascia – che può apparire di estrema malizia, ma è del tutto fondato e sensato». Di estrema malizia si rivelerà invece la reazione del grande filosofo napoletano, che avrebbe stroncato senza possibilità di appello Golia (definito «miserando»), una volta approdato in Italia.

Impressiona ancora la sfiancante requisitoria di Borgese contro la degenerazione della cultura occidentale, degli effetti devastanti della mitologia politica dantesca: l’albero genealogico intellettuale del fascismo che l’autore disegna è il risultato di una vera e propria ricerca eziologica nelle sacche del pensiero, nelle tare ideologiche, nella cancrena dottrinale, non lasciando scampo a nessuno, da Dante a Machiavelli, per arrivare all’adirato e sbigottito Croce come s’è detto. Lo stile, concitato, è zeppo di similitudini, di metafore, come quando, per dire di certe interpretazioni politologiche del fenomeno, accenna alla «cicatrice», che poi è il fascismo, attraverso cui la carne del capitalismo reagì alla ferita rivoluzionaria, ossia il comunismo; o laddove, passando in rassegna le maggiori malattie dell’Europa sofisticata, addita «la tubercolosi del pessimismo impaziente (Schopenhauer) e la lue della megalomania (Nietzsche)». «Il primo peccato fu dello Spirito», tuona alla fine Borgese: allineando, nella sua lista di proscrizione, anche il nome di D’Annunzio, l’odiatissimo e insieme amatissimo vate, sul quale avrebbe scritto un saggio di critica letteraria memorabile.